实践:学具操作的时机和形式的选择

作者: 倪志敏

[摘 要] 学具操作在实践操作中必不可少。学具操作要选择恰当的时机,要以适切的形式呈现,这样学生在操作的过程中才能深刻理解数学知识,获得行为操作的经验,积累基本的数学活动经验。

[关键词] 学具操作;实践活动;数学经验

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:学生的学习应是一个主动的过程,认真听讲、独立思考、动手实践、自主探索、合作交流等是学习数学的重要方式[1]。其中,让学生动手实践是期望学生在行为操作的过程中学会知识,获得行为操作的经验[2]。学具是学生进行行为操作的必备工具,即使在信息技术迅猛发展的今天,依然有不可替代的作用。心理学研究结果告诉人们:动手操作的记忆远远胜于视觉记忆。教师应重视学具操作教学,让学生深刻理解数学内容,获得行为操作的数学活动的经验。

一、选择恰当的时机

(一)学具操作,深化知识理解——纸上得来终觉浅

在“圆的认识”中,用圆规画圆是教学要点。圆规在课堂上虽然是首次出现,但学生都认识。画圆的方法有很多种,教师教学时可以利用学生好奇的心理,在学生跃跃欲试之时让其尝试用多种方式画圆,并通过画圆感知圆的特征。利用硬币等有圆面的物体“拓圆”,能让学生感知圆是一个由曲线围成的图形。利用圆规画圆,不仅能让学生感知圆的上述特征,还能感知圆的基本概念,比如圆心、半径、直径等概念。

师:同学们互相看一看,是否都用圆规画出了圆?(出示用圆规画圆失败的作品)这是什么原因呢?

生:铅笔尖与针尖之间的距离不能变。

师:针尖的这个点就是圆心。那你能在圆内用一条线段把铅笔尖与针尖之间的距离画出来吗?说说你是怎样画的?再比较一下你们所画的线段有什么相同之处?

生:都是圆内的线段,线段的一个端点在圆心,另一个端点在圆上。

师:连接圆心和圆上任意一点的线段就是半径。

认识圆规和用圆规在纸上画圆所带给学生的体验,可以用“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”来概括。用圆规画圆操作安排在课始,既满足了学生对于圆规的好奇心,又让学生在动手实践和比较中对圆的半径的共性特征进行了内化。

(二)学具操作,溯源知识源头——问渠那得清如许

《义务教育数学课程标准(2022年版)》在课程实施中指出:一方面了解数学知识的产生与来源、结构与关联、价值与意义……另一方面强化对数学本质的理解,关注数学概念的现实背景,引导学生从数学概念、原理及法则之间的联系出发,建立起有意义的知识结构[1]。因此,在教学过程中,教师应关注知识的“生长点”,让学生不仅要“知其然”,更要“知其所以然”。在“角的度量”一课中,教师一般都是先出示量角器,让学生认识量角器,然后讲解量角器上刻度线、中心点、“点对点,边对边”以及“顺时针测量看外圈,逆时针测量看内圈”等知识。

但笔者认为,如果学生没有理解量角器上有两圈刻度等构造的原理,那么量角器作为最实用、最优越的测量工具的价值就无从体现。因此,笔者建议在量角器教学时,教师应缓缓引入,由表及里,寻根溯源。对于大多数学生而言,理解量角的本质(把量角器上的角和要量的角重合)尚且有难度,更不要说理解量角器的两圈刻度。在教学中,笔者充分利用信息技术,动态呈现量角器的“诞生过程”:首先让学生体悟用1°的角去度量大角的不方便,所以量角器上就有许多1°的角。有几个1°的角组成,这个角就是几度;然后让学生观察这些1°的角顶点都是同一个顶点(量角器的中心点),角的两条边就是量角器上的刻度线。至此,只有一圈刻度的量角器便出现了。为了便于测量,笔者用透明胶片做成了只有一圈刻度(外圈)的量角器,让学生用这种量角器尝试进行实际测量,在度量过程中学生深刻感受到这种量角器的弊端。于是就有学生提出可以再设计一个有不同方向刻度的量角器,也有学生说用两个量角器测量,但这都非常麻烦。这时,有学生提出量角器上是否可以增加一圈刻度(内圈),每一个对应的内外圈度数之和是180°。这个建议赢得全班学生的掌声赞同。最后笔者借助课件演示分别从两个方向的0刻度线开始按顺时针、逆时针动态演示180个1°的角所形成的外圈刻度和内圈刻度。至此,学生终于深刻理解量角器上有内外两圈刻度的合理性。

(三)学具操作,满足明理需要——柳暗花明又一村

在一次青年教师赛课活动中,在教学“两位数除以一位数(首位有余数)”一课时,所有参赛教师都让学生借助分学具小棒来理解算理。但在竖式计算中,学生的错误率仍然比较高。因此,笔者存在疑问:是否学生只要进行了学具操作,那么就能获得深刻的行为操作经验,就一定能理解算理和算法吗?

“两位数除以一位数(首位有余数)”一课教学中,的确需要借助小棒理解算理和探讨算法,但不能与“两位数除以一位数(首位没有余数)”的学具操作流程雷同。因为在学生心里,两位数除以一位数已经学过了,本课时学的和以前学的知识在形式上是一样的。先进行小棒操作,反而让学生觉得多此一举。

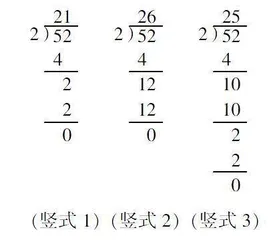

因此,笔者在执教这一课时,先让学生尝试用竖式计算52÷2。在巡视过程中,笔者发现了以下3种竖式计算并及时在课堂上呈现给学生。

(竖式1) (竖式2) (竖式3)

师:对这3种竖式计算方法,同学们有什么方法来验算一下哪一种答案是正确的?

生:用商和除数相乘,看是否等于被除数。

师:好方法!21×2=42,不等于被除数52,所以商是21不对。26×2=52,所以商26一定是对的。那这位同学的竖式(指着竖式3),这样列对吗?

(一问激起千层浪,学生们纷纷表示不正确,置疑怎么这样列竖式)

师:为什么这样列竖式呢?还是请他自己来说一说。

生:我先用十位上的5除以2,商是“2个十”,还余下“1个十”,除以2,等于5。最后用2除以2,商就是1。

师:那你为什么把5和1都写在了个位上?

生:因为5是一位数,1也是一位数,都应该写在个位。但我不知道该怎么写,所以就写成这样了。商应该是26。(学生说完,有点委屈地看着笔者)

师:这样写竖式,可不可以?为什么52÷2的商是26,而不是21呢?同学们,对于这些问题,我们其实可以请我们学习中的一位老朋友来帮忙。(学生齐声说小棒)

笔者出示5捆2根小棒,让学生分一分。在分小棒的过程中,学生结合竖式1发现,商21的错误在于5捆小棒平均分成2份后,剩下的1捆小棒根本就没有再平均分。结合竖式3,学生还发现了1捆小棒可以和2根小棒直接合成12根小棒,平均分成2份后,每份是6根。因此,先分1捆(10根)小棒,再分2根小棒,在算理上虽然是对的,但在方法上并不简便,把一步变成了两步,所以要把竖式优化成竖式2的写法。

学生计算错误率高,究其原因,当然不是学具小棒惹的“祸”,而在于学具提供的时机不符合学生的需求。“为操作而操作”,学生借助小棒操作理解算理的需求未被激发,那这样借助小棒操作的实际效能当然就发挥不到位。教学时可以让学生先试做,当出现竖式计算方法失误时再提供小棒操作。尤其是学生出现竖式3的失误时利用小棒的操作,笔者有一种“无心插柳柳成荫”的感觉,因为它体现了“两位数除以一位数(首位有余数)”除法竖式的“生长过程”。

二、学具呈现形式的选择

笔者认为,在数学教学中,由学具操作获得的知识内容与学具呈现的形式存在着辩证统一的关系。为了让学生在学具操作中获得深刻的知识内容和活动体验,教师可以将学具的呈现形式做一些适当的变形和融合,以便更好地为知识内容的教学服务。

(一)“散”学具,“聚”思维——形散而神不散

“表面涂色的正方体”是六年级上册中的一节探索规律的课。多数教师在教学时,都是分别出示表面涂色的2×2×2、3×3×3、4×4×4、5×5×5正方体学具,让学生先数再引导其发现规律。在发现规律的同时,学生才感悟到原来不同涂色面的小正方体的个数是由小正方体在大正方体上的位置所决定的,除了数,还可以算。既然“位置”如此重要,因此在教学中,笔者将原来的一个表面涂色的3×3×3的正方体拆成了27个小正方体,改变形式提供给学生操作。

师:在生活中被誉为指尖“舞蹈”的魔方复原游戏,深受同学们的喜爱。今天,我带来了一个3×3×3的正方体,把它的6个面上都涂色,再切成若干个同样大的小正方体,显然这些小正方体的6个面上不会都涂色。如果把这个正方体打乱,你们能将正方体复原吗?下面我们进行分组比赛:比一比,哪组的动手能力最强?

(学生进行复原操作,但没有一个小组能在2分钟内完成复原)

师:复原过程中,同学们有什么发现或疑惑吗?

生1:小正方体涂色面的情况比较复杂,有3面涂色、2面涂色、1面涂色、没有涂色等四种情况。

生2:不知道把小正方体该放在大正方体的什么位置上?

师(提问):在刚才的复原操作中,你们能感觉到3面、2面、1面、没有涂色的小正方体,可能在大正方体的什么位置上?我们可以继续研究。

当学生初步发现规律后,笔者又安排了一次2分钟复原正方体的游戏,在10个小组中有7个小组顺利完成了复原任务。

学具正方体改变呈现形式,由“散”到“聚”。学生在复原游戏中发现“形散而神不散”的大正方体中,不同涂色面的小正方体的位置和个数都是确定的、有规律的。

(二)“融”学具,“揭”本质——山外青山楼外楼

郑毓信教授曾说:“我们的学生一直在做,一直在算,一直在动手,但就是不想!”因此,在教学中,教师要正确处理“动手”与“动脑”之间的关系,要由单纯地“动手”向“动脑”发展。几年前,在扬州市开展的“百堂好课”赛课活动中,一节“长方体和正方体的认识”观摩课给笔者留下了深刻的印象:授课教师让学生利用橡皮泥和小棒制作长方体框架模型,学生在制作过程中发现成功制作长方体的关键在于如何选择小棒(比如小棒的长度以及满足长方体的相对的棱长度相等)。学生“做”长方体,不仅积累了制作长方体框架的操作经验,更是从本质上理解了长方体面、棱、顶点的特征。2017年任敏龙老师发表了论文《提取关键特征,展开空间推理》,任老师在教学“长方体和正方体认识”一课时,也是从操作观察开始教学,不过任老师将“操作”安排到课前进行。课中,任老师充分运用多媒体,通过对不同立体图形特征的比较提取长方体的关键特征,由此推理得出其他特征;还通过“面动成体”动画演示,分析长方形中面、边、顶点运动形成的图形,推导出长方体的特征。从“做”长方体到融合信息技术“面动成体”的动画演示,从“动手”到“动脑”,学生从多重视角认识了长方体的特征,促进了自身对长方体的本质理解。因此,“利用数学专用软件等教学工具开展数学实验,将抽象的数学知识直观化,能够促进学生对数学概念的理解和数学知识的建构”[1]。学具操作和多媒体技术的融合,真给人一种“山外青山楼外楼”的感觉!

史宁中教授在《数学基本思想与教学》一书中提出:“我们必须清楚,世界上有很多东西是不可传递的,只能靠亲身经历,比如智慧。智慧并不完全依赖知识的多少,而依赖知识的运用、依赖经验,你只能让学生在实际操作中磨炼,自己去感悟,去积累去反思。”[3]因此,在学具操作的教学中要选择恰当的时机,同时学具操作也要以适切的形式呈现,才能帮助学生深刻理解知识内容,积累基本的数学活动经验。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 王林. 小学数学课程标准研究与实践[M]. 南京:江苏教育出版社,2011.

[3] 史宁中. 数学基本思想与教学[M].北京:商务印书馆,2018.