小微课大应用

作者: 李慧婷

[摘 要] 微课作为一种新型的教学资源,有利于激发学生的学习兴趣、促进学生对知识的理解,满足学生个性化学习的需求。文章结合教学实践,提出利用微课提升小学数学教学实效的有效路径,即巧借微课的声像刺激功能,激发学生学习兴趣;巧借微课的动态演示功能,促进学生知识理解;巧借微课的个体学习功能,满足学生个性化学习。

[关键词] 微课;兴趣;理解;个性化;小学数学

在现代社会,人们的生活节奏越来越快,人们更乐于接受那些有效便捷、简单有趣的事物,微信、微博、微小说的出现和流行,预示着人类进入了“微时代”。在这种大背景下,微课作为一种新型的教学资源应运而生。微课在出现伊始,就受到了一线教师的重视,成为提升教师教学有效性和落实学生个性化学习的有力工具。微课不仅可以提升课堂教学效率,拓展学生的知识面,还能够有效激发学生的学习兴趣。微课已经成为辅助教学活动的重要工具。如何利用微课提升小学数学课堂的教学实效呢?笔者以此为题,略抒管窥之见,以求教于学界同仁。

一、巧借微课的声像刺激功能,激发学生学习兴趣

现代心理学研究表明:“当外部刺激能够唤起主体的情感活动时,其就更容易成为注意的中心、体验的中心,就能够在大脑皮层上形成优势兴奋中心,从而强化理解和记忆;相反,如果外部刺激不能唤起主体的情感活动,那么主体必然对它漠不关心。”微课的出现,为“唤起学生的情感活动”开辟了新的途径。微课运用图、文、声、像充分刺激学生的感觉器官,把抽象的数学知识用直观生动的多媒体展示出来,从而使抽象的数学知识可视、可感。因此,教师要充分运用微课,激发学生的好奇心,引发学生自主思考和自主学习[1]。

比如,在讲到“24时计时法”时,教师在导入环节为学生播放微课:淘气早上去上学,家里的时钟响了,他看了看正好是8时。晚上,淘气吃完晚饭的时候,家里的时钟又响了,他看了看恰好又是8时。淘气有点纳闷了,一天之中,怎么会有两个8时呢?我们应该怎么去区分这两个8时呢?教师引导学生帮淘气出主意。有的学生说,我们可以把早上的8时,记作早上8:00,把晚上的8时,记作晚上8:00。有学生则说,这样的确解决了问题,但还是显得太麻烦。有学生进一步说,我知道有一种方法叫24时计时法,这种计时法把晚上8时记作20:00。教师趁势提出问题:什么是24时计时法?我们为什么要学习24时计时法?进而实现新课的有效导入。

教学中,教师从生活情境入手,聚焦生活中的数学现象,让学生自主发现问题、提出问题并尝试解决问题。通过观看微课,让学生有困惑、有讨论、有感想,不但有效地引发了学生的认知冲突,激发了学生的学习兴趣,而且让学生对本课的学习目标有了整体感知。

二、巧借微课的动态演示功能,促进学生知识理解

皮亚杰的相关研究结果表明,静态的表象只能产生物理经验,动态表象是学习数理——逻辑经验生成的源泉。数学知识具有很强的抽象性,小学生以形象思维为主,这就意味着小学生在理解数学知识上会存在各种困难。微课具有动态演示的功能,教师借助微课化静为动,把静止、抽象的数学知识以动态、直观的形式的展现出来,这样就能够帮助学生突破教学重难点,有利于学生直观洞察、分析推理,解决学生在学习中的困惑,使学生更好地理解知识的本质[2]。

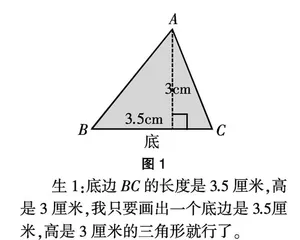

比如,在讲到“三角形的面积”时,教师为学生出示了如下学习任务:(如图1)以BC为底,画出与三角形ABC面积相等的三角形。

生1:底边BC的长度是3.5厘米,高是3厘米,我只要画出一个底边是3.5厘米,高是3厘米的三角形就行了。

生2:我找到了四个点,这四个点到底边BC的距离都是3厘米,这样就可以画出四个与三角形ABC面积相等的三角形(如图2)。

师:还有更好的方法吗?究竟可以画出多少个符合要求的三角形呢?

(学生讨论。)

教师播放微课(内容:添上一条平行线,以这条平行线上的任意一点作为顶点,以BC为边组成的三角形都与三角形ABC的面积相等)。

师:为什么要添上一条平行线,其中的原理是什么?

生1:如果我们测量三角形高的方法足够准确,那么得到的三角形的顶点都会在这条平行线上。这些三角形的高就是两条平行线之间的距离。

生2:这样就不用测量高了,高都一样长。

师:如果三角形的底边BC不变,把三角形的顶点A向左移动,它会是一个什么三角形呢?(教师继续播放微课)

生1:将A点逐渐向左移动,三角形ABC从一个锐角三角形变为一个直角三角形,又变为一个钝角三角形。

师:如果把三角形的顶点A向右移动呢?三角形ABC会有什么变化?(教师继续播放微课,如图3)

生2:三角形ABC也是由一个锐角三角形变为一个直角三角形,又变为一个钝角三角形。

师:在三角形顶点A移动的过程中,你有什么发现?

生1:这些三角形尽管形状不同,但都是等底等高的三角形,等底等高的三角形面积相等。

师:在两条平行线之间,如果三角形的底相同,我们只需要移动底所对应的顶点,就能够画出无数个等底等高的三角形。

微课化静为动的功能有利于学生突破知识难点。教学中,教师通过播放微课,帮助学生理解满足条件的三角形顶点都在上面一条平行线上,从而引出三角形底边不动,顶点移动,使学生在比较、分析中建构起等底等高三角形的模型,让学生的思维在图形的运动过程中变得更加灵活。

三、巧借微课的个体学习功能,满足学生个性化学习

孔子最早提出了“因材施教”的教育思想。差异化教学理论指出,教师在教学过程中,要充分考虑学生的知识储备、认知水平等方面的差异,组织与其相匹配的教学内容,设计相应的教学活动,同时,采取多元化的评价方式,从而促进每一位学生的发展。然而,在传统教学模式下,从教师“教”的角度来看,教学目标高度统一,教学任务的设计只着眼于中等生,教学方法千人一面,教学过程按部就班,教学评价尺度单一。从学生“学”的角度来看,教师的任务预设难以满足各个层次学生的需求,普遍存在优等生“吃不饱”,潜力生“吃不了”的现象,这种整齐划一的教学忽视了学生的差异性,阻碍了教学实效的提升。微课的应用为改变这种局面提供了新的思路。微课可以充分显示出分层次教学和针对性教学的优势。微课视频何时播放,播放几遍,学生可以根据自己的实际情况灵活掌控,这样就能及时得到知识和方法上的辅导,有利于实现学生的个性化学习[3]。

比如,在“角的度量”一课的巩固和练习环节中,教师为学生呈现三个角,然后要求学生估一估、量一量这三个角的度数。在这个过程中,学生进一步巩固了量角的基本方法,但同时也遇到了“角的边太短”以及“开口朝左”的问题。在测量的过程中,当学生不能顺利地解决问题时,可以观看微课:在量角的时候,如果角的一条边太短了,那么就不容易看清楚它所对应的刻度。这个时候应该怎么办呢?我们知道,角的大小与角两边的长短没有关系,而与两条边张开的程度有关系。因此,我们可以把这条比较短的边延长,这样我们就能测量了。在测量角时,学生还可能遇到另外的问题:上课时,列举的角的开口方向都是朝右的,开口向左的角应该怎样测量呢?这时,我们可从量角器的内圈读起,即从角的一边所对的0度刻度线读起。在此基础上,教师引导学生总结出测量角的基本操作方法:点对中心点,边对“0线边”,看清内外圈,再看另一边。与此同时,教师还为学生设计了“挑战一下”的微课:①画一个开口向右的50度的角,画一个开口向左的50度的角;②为学生出示各种开口的角,让学生量角并进行交流,进一步巩固量角的基本方法。这样就为理解水平较高、练习速度较快的学生提供了进一步拓展和提升的空间。

通过微课,学生可以根据自己在练习当中遇到的困惑有选择性地进行观看和学习,这样在思维受阻时就能及时得到点拨和指导,从而满足学生的个性化需求,有效解决学生由于个体差异而造成的知识理解水平和练习效率参差不齐的问题,确保了学习资源的高效利用。

张一春教授将微课的特点概括为“四微”,即“位微不卑、课微不小、步微不慢、效微不薄”。由此可见,微课尽管短小,但是其内容丰富,往往能够达到“四两拨千斤”的效果。微课以其特有的优势越来越多地出现在了小学数学课堂中,它通过与信息技术的有机融合,颠覆了传统的教学模式,调动了学生的学习积极性和主动性,促进了学生对数学知识的理解,提升了课堂教学实效,在数学教学中发挥着越来越重要的作用。

参考文献:

[1] 郑美彬. 微课在小学数学教学中的应用[J]. 中小学电教,2021(5):71-73.

[2] 张和美. 微课与小学数学教学的整合:以“三角形的面积”教学为例[J]. 小学教学参考,2021(14):60-61.

[3] 林飞燕. 基于个性化学习的小学数学课堂教学模式应用[J]. 教育信息技术,2021(4):75-77.

作者简介:李慧婷(1995—),本科学历,二级教师,从事小学数学教学与研究工作。