基于“教学做合一”的小学数学“理趣课堂”实践研究初探

作者: 张红明 张锋

[摘 要] 基于“教学做合一”的小学数学“理趣课堂”,就是教师需要应用一种方法,为学生设计学习情境,让学生对知识学习产生兴趣;让学生在探究的过程中发现规律,掌握学习知识的方法;在实践中验证知识并深化知识。这是一套能够有效提高教学效率的课堂教学模式。

[关键词] 小学数学;实践研究;教学做;理趣课堂

陶行知先生的生活教育思想之一“教学做合一”,强调“在做上教、在做上学”, “做”既是“教”和“学”的出发点,又是“教”和“学”的归宿。把陶行知先生的教育理论渗透于小学数学课堂,在教学实践中创设小学数学“理趣课堂”,课堂既有数学的理性精神,即带着求真的精神去探索研究数学,又有学生感性的、有趣味的客观认识,激发其学习数学的兴趣。这种教学模式在为学生创造良好的学习情境,让学生感受到学习的乐趣时,又引导学生充分探索、体验数学知识,让学生观察数学问题的规律,把感性认知上升到理性认知。基于“教学做合一”的小学数学“理趣课堂”,以“做”为中心,将教与学融于其中,实现认知与实践的统一, 可以全面提高数学教学的效率。

一、做实验——引导学生关注数学演示实验

在开展数学教学时,如果学生对知识内容感兴趣,那么他们便会主动探究知识。小学生具有好奇心强的特点,如果教师在学生的面前做数学演示实验,让学生看到一个具象化的数学问题,而学生又对数学问题产生好奇心,那么学生就会产生探究知识的兴趣。教师可以应用数学演示实验,让学生看到有趣的数学问题。

例如,在学习“体积和体积单位”时,教师引导学生思考:有没有听过《乌鸦喝水》的故事?学生表示听过。这个故事描述了一只乌鸦喝不到小口径深瓶里的水,于是它将石头衔到瓶中,水位深高了,乌鸦就能喝到水了。教师向学生呈现两个大小一样的量杯,量杯中的水一样多,然后教师将一个大石块和一个小石块分别投入两只量杯中,学生发现,投入大石块的量杯水位升高更多。教师引导学生思考:如何应用数学知识来描述这一数量问题呢?教师的演示实验让学生产生了学习的兴趣,学生发现用他们学过的知识难以解决这一问题,如果要解决这一问题,他们就需要学习新知识。

接着,教师拿起水中的石头问学生:“通常我们看到一袋盐的时候,会说它有多少千克;看到一卷布的时候,会问它有几米。刚才这个情境中的数学问题,我们要用什么方式来描述呢?”在教师的提示下,学生发现如果要描述刚才情境中的数学问题,就要了解如何描述这个数学问题中的数量关系,即应用计数、计量的方法来描述问题,同时,自己还要思考进制的问题。当学生找到学习方向以后,便开始高效学习理论知识。

二、做游戏——引导学生体验数学趣味游戏

小学生天生喜欢做游戏,教师在教学中,可以结合教学的需要,引导学生做数学游戏,使学生发现数学游戏与数学知识有着紧密的联系,如果学生要在游戏中取胜,就必须了解数学游戏背后的数学规律。为了获得胜利,学生会产生探究数学知识,破解数学游戏规律的欲望。

例如,在学习“解决问题的策略”时,教师引导学生在课堂上做一个数学游戏。教师让学生在50枚硬币中随便抓一把,双方开始玩拿硬币的游戏。规则是学生和教师一次可以拿1~3枚硬币,拿最后一枚硬币的人获胜。学生和教师以猜拳的形式来决定拿硬币的先后顺序,双方轮流拿硬币。在玩游戏的过程中,学生刚开始随意拿硬币,然后发现自己几乎都是输,教师接近全赢。换了几名学生上前来试,也是输。此时学生发现,这个游戏一定有必胜的关键,学生决定破解这个游戏,获得胜利。

学生开始自主探究,他们发现研究的硬币数较多时,问题会比较复杂。为了简化数学问题,学生决定从3枚硬币开始,找到必胜的硬币拿取法。以此类推,学生依次探讨4枚、5枚、6枚……硬币的拿取法。在探索的过程中,学生发现,正确的拿取方法为假设硬币总数为A,那么拿取的硬币数为A-n=4的倍数,n为1~3枚。假设有17枚硬币,自己要让对方拿到的硬币数为4的倍数。即自己拿走第1枚,对方只能够拿到1~3枚硬币,设现在对方拿走2枚硬币,剩下14枚硬币,自己此时拿走2币硬币,留给对方12枚硬币……以此类推,只要对方得到的硬币数是4的倍数,最后当对方手中有4枚硬币时,任对方取1~3枚硬币,剩下的都是自己拿走,那么最后一枚肯定在自己手中。学生在学习的过程中发现当遇到数学问题过于抽象时,可以采用枚举法,把抽象化的问题变成具象化的问题,然后在具象化的问题中找到抽象化的规律,应用这样的方法就能找到解决问题的策略。

其次,还可以充分利用数学课外活动,利用智力游戏激发学生的学习兴趣,如魔方、汉诺塔、数独等。我校数学节会组织学生玩数学智力游戏,学生在游戏中探索,在快乐中学习。以魔方为例,数学节期间,人手一个魔方,课间学生三五成群,魔方在指间快乐翻飞,学生对魔方爱不释手。魔方的还原过程是一个集观察、动作、思维于一体的过程,可以训练学生手眼协调的能力,还可以提高记忆力和专注力。

三、实践——引导学生参与数学实践活动

在生活中,学生会遇到一些数学问题,通常学生可以运用自己的数学实践经验来分析这些问题。在没有学到新知以前,学生解决问题的方法可能较为粗略,比如学生无法以精确计算的方法去解决问题。教师要引导学生发现问题,然后让学生通过尝试和实践解决问题。在尝试和实践中,学生体会到应用实践的方法解决问题和用学习数学理论知识的方法解决问题的差异,让学生从学习需求出发,找到学习新知的价值和意义,并主动把实践经验概括提升为理论知识。

例如,在学习“圆的周长”时,教师引导学生思考一个问题:正方形的周长和正方形的边长是有关系的。比如正方形的边长为1,周长即为4;正方形的边长为2,周长即为8。正方形的周长始终是边长的4倍。以此类推,长方形的周长与长和宽两个因素有关,长方形的周长始终是(长+宽)的2倍。那么圆的周长和它的直径会不会有关系呢?教师引导学生结合具象化的案例来思考圆的直径和周长可能会有什么关系,此时学生会猜想,既然长方形的周长与长和宽有关系,正方形的周长与边长有关系,那么圆的周长和直径应该是有关系的。课上教师留出充足的时间让学生小组合作进行实践探究。学生拿出直径分别是1厘米、2厘米、3厘米的圆,实际测量每一个圆的周长,算出圆的周长和直径的比值,并一一记录在表格里。通过学生的实践操作和计算,学生发现,圆的周长是直径的三倍多一些。

当学生已经了解了数学理论知识以后,教师要引导学生在生活实践中学习。教师要引导学生发现生活中的问题与理论学习存在差异,学生要继续保持对数学探究的兴趣,能够把数学理论知识应用于生活中,并利用数学理论知识来克服生活实践中出现的困难。

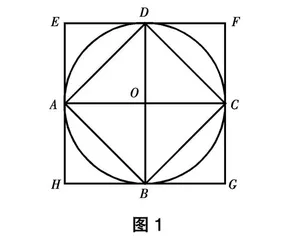

例如,在学习“圆的周长”时,教师引导学生思考:学校中央圆形喷水池(图1)的直径是多少?它的周长是多少?学生要结合自己学到的理论知识来解决生活中的问题。在实践中,部分学生刚开始尝试去测量圆形喷水池的直径,却发现喷水池太大,不利于测量,并且喷水池的圆心有设施,学生无法直接测量出它的半径。此时学生发现,可以直接测量出圆形喷水池的周长,再应用周长除以圆周率的方法来解决问题。通过实践,学生发现了掌握π这一概念的优势。当学生了解了圆的周长与直径的关系时,只要手上有圆的周长或直径的数据,就能根据两者之间的关系,得到另一个数据。在实践中,学生加深了对理论知识的理解。

总之,在开展小学数学教学中,充分地关注“做”,展开“教”与“学”,只要教师掌握基于“教学做合一”的小学数学“理趣课堂”教学方式,就能让课堂富有趣味,让学生乐于探索,促使学生全面提高数学学习水平。

参考文献:

[1] 王燕. 灵动数学课堂 教学做合一[J]. 教育教学论坛,2013(13):65-66.

[2] 桑灵巧. 践行“教学做合一”理念,打造魅力小学数学课堂[J]. 考试周刊,2016(95):68.

作者简介:张红明(1973—),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教育工作,曾获市情境教育基本功大赛一等奖,现为区学科带头人。