用好“转化”利器,攻克数学问题

作者: 许飞

[摘 要] 转化是学生探索与解决问题的“利器”,可以实现数学知识形式的转化,最终抵达解题成功的“彼岸”。笔者根据数学问题转化为心理机制的特征,并结合自身的研究,从“化未知为已知”“化抽象为直观”和“化数为形”三个方面阐述用好“转化”利器攻克数学问题的策略。

[关键词] 转化策略;数学思维;教学策略

数学是一门基础科学,其重要性不言而喻,但并非每个学生都喜欢数学,都能学好数学,并实现灵活应用。尤其是在学习的过程中遭遇困境时,小学生由于自身特征,在学习数学时积极性会大打折扣。因此,如何让“困难数学”轻松化就显得尤为重要了。

转化策略作为思维能力与思想方法中极其重要的一种,是学生探索与解决问题的“利器”,可以化难为易、化生为熟,实现数学知识形式的转化,最终抵达解题成功的“彼岸”。因此,多途径、多方式地调配学生积极的思维活动,培育学生的转化思维是数学教师需要深思熟虑的问题。下面笔者结合自身的研究,从“化未知为已知”“化抽象为直观”“化数为形”等方面来阐述如何用好转化这一“利器”攻克数学问题。

一、化未知为已知

数学学习中,学生需要不断面对新知,反复经历分析、探索和解决疑难问题的艰难历程。在这样的过程中,教师应为学生搭建好探索新知的“脚手架”,将学生感到陌生的问题迁移转化为较为熟悉的问题,这样一来,就可以使其有效利用已有知识经验和知识储备加以解决,从而高效习得新知。

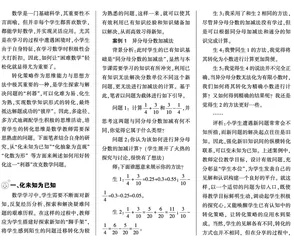

案例1 异分母分数加减法

背景分析:此时学生的已有知识基础是“同分母分数的加减法”,显然与本节课需要学习的知识有所冲突,利用已有知识无法解决分数单位不同这个新问题,更无法进行加减法的计算。基于此,笔者以问题为载体进行如下引导。

问题1:计算+和-,并思考这两题与同分母分数加减有何不同,你觉得它属于什么类型?

问题2:你认为该如何进行异分母分数的加减计算?(学生展开了火热的探究与讨论,很快有了想法)

师:下面谁愿意来展示你的方法?

生1:+=0.25+0.3=0.55;-=0.3-0.25=0.05。

生2:+=+=;-=-=。

生3:我采用了和生2相同的方法,尽管异分母分数的加减法没有学过,但是可以根据同分母加减法和通分的知识完成计算。

生4:我赞同生1的方法,我觉得将其转化为小数进行计算更加简便。

生5:我觉得生4的说法并不完全正确,当异分母分数无法化为有限小数时,我们如何将其转化为精确小数进行计算?又如何得到精确的结果呢?我还是觉得生2的方法更好一些。

……

评析:小学生遭遇新问题常常会不知所措,而新问题的解决起点往往是旧知。因此,强化新旧知识间的纵横转化联系,可以变未知为已知。上述案例中,教师定位教学目标,设计有效问题,充分彰显“学生本位”,为学生发表自己的见解和认识构建一个良好的平台。就这样,以一个适切的问题为切入口,既使得教学目标鲜明生动,调动起学生积极的探究心,又能唤醒学生已有认知中的转化策略,让转化策略的应用水到渠成。当然,学生的见解各有不同,转化的方式也并不相同,但在分享的过程中,可以看清别人的转化视角,不断通过内省进行修正和完善,最终获得准确而深刻的认识。

二、化抽象为直观

转化,可以化抽象为直观,进而帮助学生厘清思路,探寻到解决问题的路径,以积累基本活动经验,提升数学学习能力。当然,学生对转化策略的理解和认识不能仅仅依靠直观演示和形象操作,还需要让学生亲历策略的形成过程,特别是在思维不断发展中所产生的认识和体验。例如,在学习图形规律时,不少学生对此十分无感,常常感觉束手无策,此时教师可以鼓励学生去画图、列表,并以此为转化入口探寻解决问题的策略。

案例2 两条直线相交得到1个交点,那么同一平面内10条直线相交,最多得到多少个交点?

活动1:试着画出5条直线相交时的情形。(学生经过尝试,很快可以画出图1)

活动2:根据图1,填写表1,并探寻其中的规律。(学生在观察、分析、思考和探究之后轻松完成了表格)

活动3:谁能在最短时间内说出6条直线相交时的交点个数?7条呢?你是如何得出的?

活动4:你发现了直线条数与交点个数之间的规律吗?(生成规律后,学生无须画图也能得出10条直线相交时的最多交点个数)

活动5:同一平面内n条直线相交,最多得到多少个交点?

评析:鲜活的素材不仅可以激活学生的思维需求,丰富对转化策略的认识,还可以增强学生学习数学的信心,很好地培育应用转化策略的方法。上述案例中,教师鼓励并引导学生画图,为学生提供便于观察的蓝本,并渗透化隐为现的方法。化抽象问题为直观图形,化抽象规律为外显表格,让学生经历转化策略的形成过程,让学生在一系列活动中生成规律,解决问题,提升能力。就这样,在亲历问题转化的过程中,同样开启了规律发现和规律应用的旅程,以落实“过程与方法”的目标。

三、化数为形

大量实践表明,转化策略不仅利于数学问题的解决,更有助于学生思维的发展。基于此,学生不仅需要懂得如何转化,还需要具有应用转化的意识,而这种意识的孕育和形成,需要融化于充分体验策略价值和反复加以练习的过程中。因此,教师不仅需要组织学生对转化策略的价值进行追问,还需要有针对性地渗透转化思想,让学生学会化数为形,以形思数,从而自主形成转化的意识。

案例3 点阵中的规律

师:图2是3个正方形的点阵排列,其中有何奥秘?

生1:后一个比前一个多1行和1列。

生2:图2中,①的点阵是3×3,②的点阵是4×4,③的点阵是5×5。

师:那更小一点的点阵是什么样的呢?如何用类似形式的算式表示呢?

生3:2×2。

师:确定吗?再小一点呢?

生4:就一个点,即1×1。

生5:我明白了,其中的算式规律是1×1,2×2,3×3,4×4,5×5。

师:非常好,大家不仅通过观察图形得出了算式的表示方法,而且发现了其中的规律。下面请大家换个角度观察和分析,找找看是否还有不同的表示方法。

生6:可以如图3这样横着分,得出算式5×5。

生7:可以如图4这样斜着分,得出算式1+2+3+4+5+4+3+2+1。

生8:可以如图5这样折着分,得出算式1+3+5+7+9。

师:你们的想法都很有创意。那么,5×5等于多少?

生9:25。

师:1+2+3+4+5+4+3+2+1呢?

生10:25。

师:1+3+5+7+9呢?

生11:也是25。

师:根据结论都是25,你们可以发现什么?

生:这些算式都是计算一个点阵的。

……

评析:小学生的抽象思维能力有限,在解决具体问题时常常需要形象支持,数与形的转化利于帮助学生克服思维定式的束缚,进行创造性的思维。以上案例中,教师从知识发生与形成过程出发,精心设计研究活动,这些活动都是让学生感悟数形结合的宝贵资源。学生借助自身的积极思维,沿着“问题链”拾级而上,通过对点阵图多方位、多角度的观察与思考,体会“化数为形”的魅力,从而真正学会“以形解数”,掌握了数形结合的精髓。

综上所述,教师应设计适切问题,组织有效探究活动,以加深学生对转化策略的理解。进而在教师的指导下,学生可以不断提升自身的数学转化思维能力,用好这一利器去解决数学问题,消除头脑中的“困难数学”,极大地提高学生的问题解决能力。

作者简介:许飞(1981—),本科学历,中小学一级教师,从事小学数学教学工作。