基于BOPPPS模型的小学数学课堂教学的设计与实践

作者: 阚苗苗

[摘 要] 文章简要介绍了BOPPPS模型的六个要素,分别为导言、学习目标、前测、参与式学习、后测、总结。结合小学数学课程,文章研究了基于BOPPPS模型的教学设计思想,即转变教师教学理念,以学生为中心,调动学生参与式学习,使学生的学习、探究真实发生,教师教与学生学有机统一,达到有效教学。

[关键词] 小学数学;BOPPPS模型;有余数的除法

教学设计可以展现出教师教学的基本能力,是教学的起点。教学设计中蕴含着教师设计的创造性探究活动,通过活动可以渗透教学的基本概念和数学思想。

笔者认为,在教学设计展开的活动中,所有作为核心和指挥棒的教学都应紧紧围绕“以学生为中心”[1]展开。教师要找准学生学习的难点,进而帮助学生突破难点,从而掌握基本知识与基本技能,让学生感受数学学习中的乐趣,增强学生学好数学的信心。

[⇩] 一、BOPPPS模型

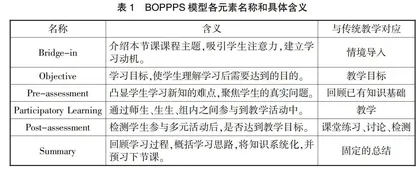

BOPPPS模型[2],在北美的教育教学中较为流行。它包含六个与教学过程直接对应的元素。模型中,每个元素的名称以及具体含义如表1所示。

Zhang Jian xun,Zhu Lin(2016)指出,在BOPPPS模型具体的教学过程中,时刻围绕以“学生为中心”的教学理念,所设计的教学活动,具有实际可操作、具体、目标明确的显著特点。在传统的学习目标中,教师通常使用实现、了解、理解等词语描述,但是在BOPPPS模型中,教师可以准确地描述和判断每个阶段学生学习的目的,使学生通过“坐中学、做中学、探中学、评中学”达到有意义的学习。在教学效果上,它具有很强的可操作性,例如通过具体实例进行测试。同时,借助BOPPPS模型,帮助教师在评价与反思中,发现教学过程中的盲点,更好地突破教学难点,帮助学生乐学善学[3]。

数学的概念和原理相对于学生来说是抽象的。在教学活动设计中,结合学生的已有认知,激活学生的活动经验,设计触及儿童内心深处的教学活动,可以使学生全身心参与。在不断质疑中,加深学生对知识的理解,提高学生的思维水平,培养学生的创新意识。BOPPPS模型可以使数学课程教学知识点更加清晰,学习要求更加具体,整个教学过程的可操作性更强。因此BOPPPS模型可以促进小学数学课程的教学更加规范,具有很强的指导意义。

[⇩] 二、基于小学数学课程的BOPPPS模型

根据小学数学课程的特点,基于BOPPPS模型的教学设计有如下六个要素:

1. 导言(Bridge-in)

借助图、语言、有趣的活动,使学生初步了解课程主题,引发学生思考,发挥学生的主观能动性。

2. 学习目标(Objective)

学习目标是指学生通过实际具体可操作的活动,明确将要学习的知识,了解经历学习后将达到的程度。在教学前使学生明确给定的学习目标,学生可以直接理解本节课的学习要求,进而迅速进入学习状态。

3. 前测(Pre-assessment)

前测是指结合数学学科特点以及当前年龄的学生认知发展水平,通过访谈或者问卷调查等多种方法,设置可实现的前测题目,并收集前测结果,使学生能够借助数据分析自己已经掌握的知识,并自主提出新知识学习中的困难,使得教师能够深刻了解学生的学习起点,并以此为基础设计合理的教学活动,突破学生在学习中的难点,使学生进行有深度的学习。

4. 参与式学习(Participatory Learning)

参与式学习是指突破传统被动学习的方式,学生能够利用自己的各种感官,在听、评、交流中积极、自主参与教学活动,实现“有意义”学习。教学过程中,给学生足够的时间和空间,学生可以自主探究,自由表达自己的思考与想法,教师进行及时的反馈、引领与评价。可结合如下5种方式,促进学生参与式学习:

(1)结合学习任务的难易程度、每个学生的优势,进行高效分组,促进任务的高效完成;(2)在学生的能力范围内,让学生自主表达观点;(3)设置学生评价环节,使学生在思辨中促进对知识的内化吸收;(4)对于学生的表达或作品,教师及时进行评价反馈并进行引导;(5)学生可以结合生活经验,创设有趣的“讲故事”活动,检测学生是否达到内化于心。

5. 后测(Post-assessment)

后测是指通过多元活动的学习,学生是否理解并掌握新知识。基于前测题目,设计基础性检测题目以及拓展类检测题目,对于不同思维水平的学生,设定不同的目标,使每个学生得到不同思维水平的提升,进而在数学学习中得到不同的发展。

6. 总结(Summary)

通过新知识的学习,将学生的头脑中碎片化的知识勾连起来,形成知识网络[4]。使得学生能够触类旁通,举一反三,活学活用。

[⇩] 三、基于BOPPPS模型的“有余数的除法”教学案例

以小学数学课程“有余数的除法”为例,描述BOPPPS模型在教学设计中的应用。

1. 教学背景分析

课标指出:课程内容的组织过程中,需要重视直观在教学活动中的作用。学生的学习活动应满足学生的年龄特点,在生动活泼的氛围中,促进学生主动思考,每个学生表现自己独特的思想和方法,并在合作交流中促进对知识的深入思考。

“有余数的除法”在小学数学教材中处于二年级下册第六单元,学生在一年级的数学学习中,积累了丰富的分一分活动经验,并在利用连减的方法解决问题的过程中积累了丰富的知识。在日常生活中,经常会遇到分物品的现象,平均分物时,可能会恰好分完,或者分物有剩余,因此,有余数的除法和表内除法是并列关系,而不是包含的关系,不能把表内除法看作是余数为0的特殊的有余数除法。用一位数除一位数,商有余数的除法,为除法试商奠定基础,因此,有余数的除法起着承上(表内除法)启下(一位数除多位数)的关键作用。

二年级学生的思维发展水平由具体运算阶段过渡至形式运算阶段,在此阶段的数学学习中,直观、具体的事物,可以很好地促进学生学习。因此本节课学习,需要结合学生的思维发展方式,以及学生已有的知识经验,使学生经历“具体—抽象—具体”的学习过程,从而在发展思维水平的同时,通过动手操作提升学生的实践能力。

2. 教学目标

(1)经历圈、摆、画等活动,将物品平均分,学生发现会出现有剩余的结果,让学生经历用算式表征有余数除法的过程。

(2)通过对比“正好分完”和“有剩余”两种情况以及对比表内除法和有余数除法算式,借助图形表征、符号表征、语言表征,加深学生对余数及有余数除法含义的理解。

(3)感受有余数除法在生活中的广泛应用,培养学生用数学的眼光观察世界的能力,享受数学学习过程中的乐趣,促进学生在情感、态度与价值观等方面的发展。

3. 教学过程

(1)导言

师:同学们,阚老师带来了苹果,今天这节课我们就借助苹果来实际摆一摆。

设计意图:通过借助与生活密切相关的水果,使学生明确在本节课中,会经历动手摆一摆的活动,在操作中引发学生质疑,使学生的思维得到碰撞,激发学生的深度思考。

(2)学习目标

师:同学们通过圈、摆、画等具体活动,理解了有余数除法的具体含义,并经历创造性使用算式表示有余数除法的过程。

设计意图:通过具体明确、可实际操作的学习任务,使学生快速进入完成任务的状态,并展开探究,在探究中学习新知,并理解其中蕴含的道理,进而达到学习目标。

(3)前测

活动一:

师:有6个苹果,一盘中摆2个,可以怎样摆?

活动二:

师:有7个苹果,一盘中摆2个,可以怎样摆?

活动三:

师:拿出任意个数的苹果,每3个摆一盘,你有什么发现?

活动四:

师:我们现在拿出18个苹果,可以怎样摆?

活动五:

师:讲一个有余数除法的故事。

设计意图:通过设置活动一,收集学生摆苹果活动的结果,借助摆苹果的作品分析学生表内除法的知识,并在活动二中发现分物品有剩余的情况,与学生的已有认知发生冲突,激发学生探索思考新知的兴趣,最后通过活动三进一步提升灵活性,发挥学生的创造性思维。

(4)参与式学习

师:同学们可以画一画、圈一圈、摆一摆,把你的想法记录在学习单上,并尝试列出算式。

生:动手操作。

师:同学们现在可以组内交流想法。

(展示活动一中学生的作品)

算式:6-2-2-2=0

算式:6÷2=3(盘)

生3:算式中,6表示我们拿出的6个苹果,2表示一盘摆2个,3表示6个苹果可以摆3盘。

设计意图:唤醒学生在学习平均分含义、连减解决问题、表内除法知识的已有活动经验和知识,为学习新知奠定基础,同时,锻炼学生的动手操作的能力。

(展示活动二中学生的作品)

生5:分6个苹果的时候正好分完,分7个苹果的时候还剩下1个。

设计意图:用直观图形圆圈代替苹果圈画,沟通直观图与问题情境的联系,操作中感受平均分过程中有剩余的情况。

师:给学生时间质疑。算式中剩下的1怎样表示?

生6:7-2-2-2=1

生7:7÷2=3(盘)剩1个

生8:7÷2=3(盘)……1(个)

设计意图:给学生提供表征除法算式的空间和机会,学生经历创造性算式表征的过程,培养学生的创造性思维,在探索中加深理解算式中每个数的含义。

(展示活动三中学生的作品并展开对比交流)

算式:9÷3=3(盘)

算式:10÷3=3(盘)……1(个)

生11:苹果个数为11

算式:11÷3=3(盘)……2(个)

生12:苹果个数为12

算式:12÷3=4(盘)

设计意图:在对比学生作品中,使学生初步感受余数与除数的关系,并深刻意识到余数比除数小的原因是为了除法算式表达的唯一性。

(5)后测

(展示活动四中学生的作品)

生13:11个苹果,一盘放4个

算式:11÷4=2(盘)……3(个)

生14:13个苹果,每7个放一盘

算式:13÷7=1(盘)……6(个)

设计意图:通过灵活性较强的活动,了解学生对有余数除法含义的掌握程度,检验学生是否能够内化于心,学生能否正确列出有余数除法算式,算式中的每个数的含义是否能正确理解。

(展示活动五中学生的作品)

生15:我有14朵花,平均分给3个小朋友,每人分到4朵,还剩2朵。

生16:我有15个蛋糕,平均分给4个小朋友,每人分到3个,还剩3个。

设计意图:学生不仅能正确展示在纸上,更能用数学语言进行表述,融会贯通,内化于心,提升学生的语言表达能力。

(6)总结

师:同学们可以讲一讲本节课都学习了什么?你有哪些收获?

生17:这节课我们通过摆一摆、画一画等活动,知道了分物品有剩余的情况,并能够用算式表示出来。讲故事的活动特别有趣,使我真正地理解了这节课学习的知识,在今后的学习中更善于表达。

师:同学们还有哪些问题呢?

生18:有余数除法能帮我们解决哪些问题呢?

设计意图:通过学生对本节课知识进行二次整理,将零散的知识进行整理,沟通知识之间的联系,使学生头脑中形成知识网状图,并进一步提出自己的疑问,在问题中深入学习有余数除法相关的知识。