任务活动:“语言实践型课堂”的基本结构

作者: 皇甫静静

随着2022年版课标引入“任务”的概念,语文课程的导向正逐步由知识本位向素养本位转变,语文学科告别碎片化、孤立的知识学习,正在走向结构化的知识学习,任务活动成为语文核心素养培养的重要载体。

因此,现阶段的语文课堂应基于个体语言经验的形成、丰富和发展,设计指向提升语用能力,致力于核心素养形成与发展的任务活动。在中心任务目标的统摄下,灵活地将识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习活动有机融合,引导学生在从语识转化为语感的语言实践活动中完成从知识积累迈向梳理与整合,实现语言建构与运用、思维发展与提升,促进学生语文核心素养的形成。

一、探讨任务活动的内涵,明确“语言实践型课堂”的特征

1.背景渊源:“任务驱动”理论的发展影响

任务是在某种特定的情境中产生的,为达到设定的目标,综合运用所学的相关知识和已具备的相关能力去解决实际问题。2022年版课标中所提及的任务活动指教师不再以传授和机械练习为主,而是以教学内容为出发点,基于真实的语言运用情境,整合听说读写等活动,设置具有挑战性的学习任务,让学生带着明确的任务目标,在一个个活动中,通过梳理、探究、合作等来解决实际问题,培养语言运用能力。在这个过程中,任务是具体情境中的目标,是为解决实际问题,活动则是完成任务的形式。

2.梳理关联:“语言实践”形态的载体依托

任务活动指的就是“语言实践”活动,其实质就是让学生在实际生活或适切的模拟语境中运用知识与技能解决问题,将碎片化的知识整合、内化、活化,最终将做事的经验形成一种不假思索的自动化反应,获得个体语言经验的过程。任务活动是语言实践的载体,为语言实践提供了真实的情境和场景,帮助学习者自主积累并运用语言知识,而语言实践可以促进任务活动的开展。两者之间存在着密切的联系。

3.学以致用:现代语文课堂的需求策动

任务活动驱动下的“语言实践型课堂”是基于实际任务情境的实践课堂,具有明显的情境性、实践性、综合性、开放性等。在这种课堂中,教师是引导者和指导者。教师需要根据学生的学习需求和语言水平,设计适合的任务和活动,引导学生进行语言实践活动,激发学生的学习兴趣和动机。而学生是积极的参与者和实践者,是任务的主体,有较强的主动学习意识。通过课堂活动的设计,学生在实际任务中运用所学知识,解决实际问题,促进语言实践能力和综合能力的发展,从而更好地在将书本知识与生活实际关联,真正做到学以致用。

二、聚焦任务活动的核心,锚定“语言实践型课堂”的目标

任务活动的开展须围绕核心目标,任何脱离目标的任务活动都如水投石,起不到丝毫效果。因此,我们要以单元要素为出发点,观照课标,明确任务活动的核心,精准定位“语言实践型课堂”的目标。

1.理清单元要素,瞄准目标

教材双线组元体现了语文教学的系统性,教师能够根据单元导语、课后习题、交流平台等板块准确快速地把握单元语文要素。如四年级上册第三单元的主题是“连续观察”。在此基础上编排的几篇文章描写了自然界中动植物的特点和变化,均为作者通过细致的观察所得。因此,在设计《古诗三首》的任务活动时,教师要紧扣单元主题,从单元整体角度分析有关观察的阅读训练要素。教师在单元主题的引领下从宏观和微观角度理清要素,设计任务活动,引导学生体会当观察角度发生转变时,欣赏到的景色也会随之发生变化,从而明白在实际写作过程中须从多元视角进行持续且细致的观察,所描述的事物才更真实、更有特点。

2.把握课标要义,精准指向

在理清单元要素,明确任务设计方向后,我们需要围绕目标进行内容整合,借助识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等实践形式,来设计具有发展性和逻辑性的语文实践活动。如四年级上册《古诗三首》一课,紧扣单元要素,观照课标,可以将教学目标设定为:(1)通过追溯字源、观看图片等方法,随文认识“暮、吟”等12个生字,并正确书写;(2)借助注释、联系生活理解关键词句,并借助想象描绘诗句中的景象,感受诗人的心境;(3)通过三首古诗的对比朗读,探究诗人描写景物的不同角度,感悟其中蕴涵的道理;(4)背诵古诗,默写《题西林壁》。在此基础上进行任务活动的设计,能更好地找准方向,有效地将课标要求转化为具体的教学实践,让课堂成为学生自主构建语言和运用语言的重要基地。

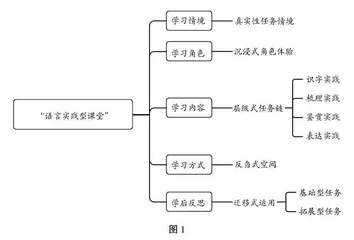

三、牵引任务活动的续力,开发“语言实践型课堂”的路径

2022年版课标指出:“设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。”因此,我们需要站在学生的视角,以任务活动的逻辑为思考起点,从学习情境、学习角色、学习内容、学习方式、学后反思等要素出发,构建“语言实践型课堂”。(见图1)

1.设置真实情境,激活学习需求

在任务活动中,教师应努力营造真实的贴近生活的语言情境,使学生在语言实践中关联生活经验,感受语言在生活中的实际应用价值。如一位教师执教四年级上册第六单元语文园地时,以“过中秋节”这个大情境为教学背景,分别设置了三个小情境:晚餐前张罗食材、晚餐时夸功劳、晚餐后游戏。从饭前张罗中秋节晚餐自然而然到“识字加油站”中认识菜名;从吃团圆饭时夸功劳引发学生调动生活经验学习“敲边鼓”等惯用语;从饭后玩游戏,让学生置身在游戏的情境中学习用动作表达心情。教师巧妙创设生活情境,使教学内容自然切换,学生的思维和情绪在一个接一个紧密相关的任务活动中以积极、稳定、持续的精神状态参与到学习活动中。

除了这种真实的生活情境,教师还可以借助文本资源,结合生活基础,建立一个促进学生积极参与语言实践活动的拟真情境。如一年级上册的《青蛙写诗》,教师在执教这一课时,借助多媒体手段营造下雨氛围,伴随着翻滚的乌云和轰隆隆的雷声,老师以一句“下雨了”直接导入新课,学生在话音落地之时就被带到了一个下雨的情境中。在这个情境中学生跟着老师一起进行任务活动:与青蛙互动,欣赏青蛙的诗,跟着青蛙学写诗。这是一种虚拟的真实情境,课文中的人物和场景都是虚拟的,但是扮演其中的角色,进入场景,就成了真实的。学生能够在这样的情境中有主动参与学习的需求。

2.构建层级任务,赋能思维进阶

语文教学要能体现语文的学科性,“语言实践型课堂”就是让学生用所学的语文知识和思维等去完成一个个任务活动,明白具体做什么,怎样去做。如一年级上册《青蛙写诗》一课,教师围绕“借助具体事物认识逗号、句号等标点”这一目的设计了任务:(1)结合图片,让学生观察小蝌蚪、水泡泡、一串水珠的模样;(2)从课文中分别圈画出逗号、句号和省略号;(3)以发现秘密的方式,引导学生将图片与书中的标点做比较;(4)说说自己的发现,交流对三个标点的认识。就这样,学生通过梳理、探究、交流的方式,一步步了解了三个标点符号的特点。再如五年级上册《长相思》一课,教师在执教这篇课文时以词牌名入手,从“‘长’在哪里”“‘思’什么”两条任务线展开,设置小任务,形成任务群(见图2)。学生的思维在任务群中形成思维链,既掌握了词的文体和语言特点,又创造性、具象性地解决了学生在移情想象中构建“故园”的难点问题,在想象补白的真实语言运用情境中感受因空间阻隔和时间推移带来的绵长情思,在情感内涵的共鸣中提升语文核心素养。

任务的设计还需要着眼于学生的最近发展区,用具有挑战性的任务,让学生在深度学习中实现高阶思维。如三年级上册《手术台就是阵地》一课,教师在执教这一课时围绕“感受白求恩大夫不怕牺牲、不怕辛苦的高尚品质”这一目的,设计了一些基础性任务,从理解关键词到自主梳理圈画关键句,到鉴赏场景中的细节,引导学生与主人公对话。学生从无意识的生活经验到有意识地主动思考,逐步感知人物形象。最后,教师设置了更具挑战性的任务,即“出示白求恩在加拿大的生活,对比感知人物形象”。学生通过这一任务,从书本到生活,透过现象深入思考,进一步加深了对白求恩形象的感知,更新已有的语言图式,丰富自己的语言认知结构。

3.巧控过程节奏,腾挪实践空间

教师除了要创设真实的学习情境和多样的挑战性学习活动外,更要给予学生时间与空间,让学生在任务活动中感受语言的特点和阅读的乐趣,在接触语言材料的自主活动中,通过对语言的感悟、积累和运用,体验学习的规律,打下扎实的基础,提升语文素养。

(1)要有与文本对话的空间。

只有在熟读的基础上,学生才能有足够的时间走进文本,主动完成任务。在“语言实践型课堂”中,教师要能通过范读让学生在听读中感受语言的魅力。在范读后,教师再引导学生自己读,再次与文本对话。在这个过程中学生可以梳理文脉,体验语言的美感。通过自主阅读,学生可以更深入地理解文本,获得自己独特的阅读经验。

(2)要有激活思维的空间。教师在实施任务活动时应充分考虑到任务与任务之间的间隔。在这一时间段里,教师要引导学生巩固已学知识,为之后的学习做好准备。同时,教师还要关注学生的学习状态并加以引导,帮助他们建立起新旧任务之间的联系,确保他们在思维激活的状态下积极参与到任务活动中,从而提高学习效率。

(3)要有整合内化的空间。教师要提供足够容纳学生梳理整合的任务,在激发兴趣的同时,确保他们有充分内化的空间。如执教《手术台就是阵地》,在体会白求恩人物形象时,教师巧妙地将战斗场面和白求恩工作状态这两个看似不相关的内容相结合,让学生在圈画的过程中自然而然地产生疑问,从而激发他们主动对比阅读,探索人物与环境之间的关系。学生在这一过程中将零散的认识进行梳理整合,有助于形成对白求恩人物形象的整体认知,在此基础上,学生有了内化的空间,对白求恩的敬佩之情也会油然而生,从而使教学效果得以深化。

4.观照反馈结果,迁移个体经验

反思是实现基础技能向核心素养发展的关键环节,是学生形成自我教育的途径。因此,教师应引导学生在听说读写的实践过程中进行自我反思和自悟,最终悟出精髓,形成个体语言经验,实现知识的迁移与运用。

例如在低年级的课堂上,教师在随文识字后可以将所学的生字集中在一起,以游戏的形式让学生自我检测。这种方式不仅能检验学生对生字的掌握程度,还能提高他们的语言表达能力。此外,在新课结束之前,教师可以布置一些诸如“生字超市”之类的口头表达作业,让学生选择一两个有新鲜感的生字词说一两句话。这一任务旨在让学生更好地将课堂所学融入到自己的语言表达中,从而加深对生字词的理解和记忆,在日常生活中更加自信、灵活地运用这些字词。高年级的课堂上,教师在学习一篇新课后,对于文章中所描述的人物、环境等,也可以小练笔的形式让学生写一写人物的颁奖词、人物简介、动植物资料袋等,辩一辩历史人物,聊一聊想对他说的话或者分析环境描写等。这样的学习方式,使学生在语言实践的过程中实现了言语生命和精神生命同生共长。

四、开拓任务活动的空间,打造“语言实践型课堂”的场域

在“语言实践型课堂”中,我们应努力创新任务活动形式,为学生提供丰富而多元的语言实践场域。

1.巧设学练任务单,筑语言实践的厚度

要想真正学会运用,需要在不断“学习—实践—运用”中反复。学练任务单对应每一个任务活动,在学生进行相应的语言实践后,借助任务单,可以巩固学生所学的知识,起到训练和反馈的作用。如一年级上册《雪地里的小画家》一课,学生在日常生活中很少有机会细致观察动物的特点,导致他们难以将雪地里的画作与动物本身建立联系,在理解上自然产生难度,也无法将课上的语言知识点在实际生活中加以运用。因此,借助设计精巧、图文并茂的任务单,在观点碰撞的言语实践后,学生的思维得以可视化,辅之因果连接词,学生就能够很有逻辑地说出其中缘由,同时对“因为……所以……”的运用更熟练。

2.加强跨学科融合,拓语言实践的广度

语文课堂需要拓宽学科学习和运用的领域,加强多学科融合,模糊学科之间边界,丰富学生的知识体系,推动学生自主学习、多元探究、综合实践,以拓展语言实践的广度。例如在古诗教学中,教师可以将写话与绘画结合。借图片帮助学生走进诗歌所描绘的情境,也可以让学生将自己想象中的画面描绘出来,从而加深对古诗的理解。

3.丰富多样态活动,展语言实践的样态

语文学习不仅仅局限于课堂上的讲授和练习,还要关注课堂的样态。教师需要根据学习内容和学生的实际情况,通过设计具有挑战性、趣味性的多类型的任务活动,为学生创设立体多元的语言实践环境,为学生提供语言实践的平台。如四年级上册第四单元,教师以单元为整体设计《中国古代神话故事》整本书阅读单元任务活动(见图3)。在这层级的任务活动中,有基于学生自主梳理的故事分区、基于思维想象的创造性讲述、基于表达应用的故事推荐词、基于综合性合作的制作海报等。学生既能在自己已有的阅读经验基础上进行任务活动,同时也能在梳理、想象、表达等富有挑战性的任务活动中激发兴趣,提高筛选信息和逻辑思维能力。这种多样态的任务活动更符合学生的心理特点,让学生乐在其中的同时,掌握语言运用的奥秘,形成言语运用的表达技巧。

4.开展项目化研学,挖语言实践的深度

项目化研学以实践为导向,将“学”与“行”有机结合,使得这种形式备受学生喜爱,其内涵与形式也在不断推陈出新。语文课堂亦可借此“东风”,通过项目化研学形式挖掘语言实践的深度,驱动学生深度参与,借助前置学习、实地研学、合作探究、调查反思、总结提炼等环节开展语言实践活动,让学生带着问题来,带着思考学,带着任务走,在真实情境中运用语言解决实际问题,分享项目成果。如五年级下册第三单元为综合性学习单元,教师可从周边地域资源中筛选有关汉字的资源,整合并围绕主题设计单元任务活动,开展项目化研学实践活动。一位教师在执教这一单元时,以学校附近的博物馆为研学基地,结合单元要素,以项目任务为载体,开展“认识文物名”“文物资料卡”“假如文物会说话”等活动,引导学生在设定的情境中,明确任务要求,在研学活动中搜集资料、了解汉字文化、感受汉字魅力、写简单的研究报告等。这样的语言实践形式能关联学生新旧知识,亲身参与学习,促进深度学习。

(作者单位:江苏南京市江宁区汤山中心小学)

责任编辑 郝 帅