《只有一个地球》(六上)教学设计及评析黄祥昀

作者: 张立军

教学目标:

1.朗读课文,理解“晶莹、资源、摇篮、慷慨、贡献、有限、枯竭、毁坏、滥用、和蔼”等词语。

2.默读课文,结合关键句说出课文的主要内容。

3.能说出课文表达了怎样的观点,是怎样一步步说明这个观点的。

课时安排: 1课时。

教学过程:

一、回顾旧知,形成印象

1.(板书:地球)看到“地球”这个词语,很多人会想到我们之前学过的《太阳》这篇课文。还记得讲了什么内容吗?

(生回顾交流)

2.如果以“地球”为题,同学们可以向大家介绍什么呢?

(生交流)

(设计意图:通过回顾以往学习的科普类说明文,与《只有一个地球》形成对比,初步感受文章的写作特点。)

二、初读课文,整体感知

1.补充板书,完成课题:只有一个地球。

《只有一个地球》这篇课文会向我们介绍些什么呢?

(生漫谈)

2.学习词语。

作者为什么有这样的呼吁呢?从这些词语中,同学们或许能够有所发现。(出示)

晶莹 摇篮 和蔼 慷慨 贡献

有限 枯竭 毁坏 滥用 灾难

(生读词语)

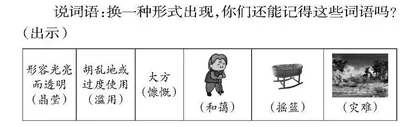

说词语:换一种形式出现,你们还能记得这些词语吗?(出示)

同学们,作者为什么要呼吁保护地球,你们能够结合这些词语说一说吗?

(生交流发言)

(设计意图:通过出示词语的意思、展示图片的形式让学生积累词语,激发学生学习兴趣,为学生能够准确理解课文和运用词语表达奠定基础。)

三、抓住重点,体会写法

1.读懂一篇文章,不仅要知道文章写了什么,为什么写,还要弄明白作者是怎样写的。课文讲了哪几方面内容呢?请同学们默读课文找一找。(预设:美丽渺小、资源有限、无法移居、保护地球)

在这四方面内容中,作者最想说的是“保护地球”。在阅读时是否发现,在写作中,要把重点内容详细写,可是这篇文章直接表达这个观点的只有一句话。(出示)

只有一个地球,如果它被破坏了,我们别无去处。如果地球上的各种资源都枯竭了,我们很难从别的地方得到补充。我们要精心地保护地球,保护地球的生态环境。让地球更好地造福于我们的子孙后代吧!

(指名读)

除了这个观点,作者却用更多的笔墨去写“无法移居”和“资源有限”,作者这样写,同学们有什么发现?

(引导学生发现,作者用了大量笔墨写下的是现实中存在的问题。)

(设计意图:设置疑问引导学生关注作者是如何对主要观点进行表达的,初步了解作者行文构思巧妙,为进一步理解作者的写作特点做好铺垫。)

2.这些现实中存在的问题与文章表达的观点有什么关系呢?

(生漫谈)

师引导:现实中存在的问题为文章表达观点做了铺垫。根据这个发现,同学们想开去:最近的新闻中经常会提到有的国家把核污水排入大海,对此你们有怎样的观点呢?要想把观点讲清楚,可以列举一些核污水排入大海后带来的环境问题,想一想都有哪些。

(生漫谈,记录在课堂笔记本上。)

3.核污水排入大海后会带来许多的环境问题,可是这个国家还是执意把核污水排入大海,这到底是怎么回事呢?课文第3~7自然段中有作者发现的大量的现实问题,读一读,或许能够得到一些启发。(出示)

但是,如果不加节制地开采,必将加速地球上矿产资源的枯竭。

但是,因为人们随意毁坏自然资源,不顾后果地滥用化学品,不但使它们不能再生,还造成了一系列生态灾难,给人类生存带来了严重的威胁。

科学家已经证明,至少在以地球为中心的40万亿千米的范围内,没有适合人类居住的第二个星球。人类不能指望地球在破坏了以后再移居到别的星球上去。

但是,即使这些设想能实现,也是遥远的事情。再说,又有多少人能够去居住呢?

读着这些现实中存在的问题,你有怎样的感觉?

(生漫谈)

4.师生对话,体会文章写法。

单看现实中的问题,确实让我们气愤,作者的创作目的仅仅是这样吗?作者是如何把自己的观点一步步表达出来的?一起读课文来体会。

(师生合作朗读)

教师引读:

地球所拥有的自然资源也是有限的。拿矿产资源来说,它不是谁的恩赐,而是经过几百万年,甚至几亿年的地质变化才形成的。地球是无私的,它向人类慷慨地提供矿产资源。

学生接读:

但是,如果不加节制地开采,必将加速地球上矿产资源的枯竭。

教师引导朗读,形成对话:

我读的是地球,你们呢?

我读的是地球的无私,你们呢?

我读的是地球向人类慷慨地提供矿产资源,你们呢?

我读的时候内心是喜悦的,你们呢?

这样的对话在第4自然段中有吗?

(生练习朗读,展示交流。)

教师小结:这段话并不是直接阐述问题,而是先讲地球的慷慨无私,然后讲人类的行为会加速资源的枯竭,由无私到自私,由慷慨到贪婪,这种语意的变化,称为转折。转折的句式最容易吸引读者,揭示主题。(板书:转折)

这样的对话一直在继续,再来读。

教师引读:

有人会说,宇宙空间不是大得很吗,那里有数不清的星球,在地球资源枯竭的时候,我们难道不能移居到别的星球上去吗?

学生接读:

科学家已经证明,至少在以地球为中心的40万亿千米的范围内,没有适合人类居住的第二个星球。人类不能指望地球被破坏以后再移居到别的星球上去。

教师引读:

不错,科学家们提出了许多设想,例如,在火星或者月球上建造移民基地。

学生接读:

但是,即使这些设想能实现,也是遥远的事情。再说,又有多少人能够去居住呢?

教师引导朗读,形成对话:

我读的是希望,你们读的呢?

我读的是希望的美好,你们读的呢?

美好的希望让我的心情很愉悦,你们呢?

通过合作朗读,通过对话,同学们发现了什么呢?

(生漫谈)

教师小结:文章从始至终总是让大家心情在变化着:刚看到美好,就看到了担忧;刚有了希望,就成了失望。让我们的心情时起时伏,这种表达,我们称它为一波三折。(板书:一波三折)

5.回到刚才的那个问题,如果我们提示不要把核污水排入大海,我们可以怎么说呢?针对你想到的一个问题,用转折的句式写一写。

(设计意图:通过朗读的形式体会文章写法,把趣味和感悟融合在一起,抓住生活中存在的环境问题进行写作练习,两次写作安排各有侧重点,第一次明确写什么,第二次明确怎么写,让读与写的结合有机地融合在一起,从而有效地提高学生的语文能力。)

四、拓展延伸,推荐阅读

同学们,1972年在瑞士的首都召开了第一次联合国人类环境会议。这次会议上,由58个国家和152名专家组成的通信顾问委员会完成了一本书,这就是《只有一个地球》。你们想想这本书和这篇课文是什么关系。

(生漫谈)

今天老师找到了这本书,书中最后章节有这样的内容——(教师朗读)

这个地球难道不是我们人世间的宝贵家园吗?难道它不值得我们热爱吗?难道人类的全部才智、勇气和宽容不应当全都倾注给它,来使它免于退化和破坏吗?我们难道不明白,只有这样,人类自身才能继续生存下去吗?

同学们说一说,这本书与这篇课文有什么关系?

(生漫谈)

书中还有这样的内容——(教师朗读)

就在同一天,我们收到了两位诺贝尔奖金获得者关于核能问题的来信,措辞都很坚决……他们中的一位认为,《只有一个地球》的正文,对于核能的潜力没有作出很公正的判断,过于夸大了它对自然生态系统和人类健康的威胁。形成对照,另一位诺贝尔奖金获得者,却认为核能完全不应当发展……许多其他的顾问对争论的双方,都各自表达了同样坚决的观点。

这本书和这篇课文关系既不像有的同学说的那么亲近,也不像有的同学想的那么遥远,要想知道它与课文的关系,赶紧读一读吧。

(设计意图:通过推测书中情节,建立书与课文之间的联系。教师选择书中具有矛盾冲突的内容读给学生,激发学生的阅读欲望,由一篇文章引向整本书的阅读。)

教学评析

听黄祥昀老师讲授《只有一个地球》一课,有三点体会,下面我分别加以阐释。

一、对课文价值的挖掘

教师对本文的文体认识较为清楚,没有把它混同于很多 人误读成的说明文。这从教师开课时以“地球”为题,使学生联想到已学过的说明文《太阳》就可以感受到,而加上“只有一个”几字谈感受,就从根本上解释了本文的功能,也就是论说加呼吁。论说是为了形成一个结论或观点,呼吁是基于结论所产生的主张和号召。这样看,本文作为单元引领式的精读课文,已经为单元习作“学写倡议书”做了预热工作。其实,《只有一个地球》和“学写倡议书”,从功能上说是相通的,两者都是要体现对读者的影响,所以从一开始就会带着浓厚的对象意识去行文。

有了这样的认识,本文的价值就变得很明显了。首先文本是要带给读者多方面影响的,比如情感影响,读者的内心是否被震撼到?比如行为影响,读者是否会自发地产生保护地球的举措?比如言论影响,读者是否会欣赏并利用文中的言论或形式去说服更多人?其次,文本是要影响到习作“学写倡议书”的,写倡议书的最大问题不是格式问题,而是效果问题。一种主张能得到他人的支持,关键是能说服他人,而《只有一个地球》恰恰是比较典型的范本。

二、发现与利用矛盾和冲突

教师引导学生解读文本内容,是对文本内容的梳理,再引导发现其中最想说的是“保护地球”。于是矛盾点出现了,提“保护地球”只有一句话,而其他方面却花了大量笔墨,这该如何理解?这是把几个内容联系起来形成比较,在这种比较中,建立起了本课第一次的矛盾与冲突,即“一句话”与“大笔墨”的反差。黄老师发现并利用了本文在布局上的特点,对于“怎样一步步形成结论和主张”这个核心问题提供了认知基础。

而本课另一次矛盾与冲突的建立,是在发现文章的转折关系中的。文章先说地球的美丽,再说渺小与易破碎;先说地球的无私,再说人类的贪婪;先说移居其他星球的希望,再说无法移居的失望。这种不断的反转令读者的内心产生震撼。教师遵循了本文行文上的特点,通过师生对读和对话,再一次建立起阅读中的矛盾与冲突,对于“如何表达才能影响读者”这个表达问题做出了有效解释。

三、提供有效的活动路径

当前,对于学生学习活动的设计要避免两种倾向:一是教师领着学生一步步走过来,学生始终是被引领和模仿状态。二是教师直接放手,提出一个挑战性任务或要求后,便希望学生自然地生出结果来,这显然是不切实际的。教师要从复杂的问答和无为的静默中寻觅师生有效而为的路径。

黄老师是懂得示范引领与发现实践该如何相互作用的。以第3自然段为例,先师生对读,教师读前一部分,学生读后一部分,在这个基础上再形成师生对话,教师说出自己所读部分的特点,学生说出自己所读部分的特点。这样的对读与对话,使学生基本上就可以发现一段中的转折关系了。而教师再让学生考虑这样的对话在后面的自然段中是否存在,则使学生在迁移中又发现了全文中多个自然段表达的共性。我们可以把这个活动的过程视作学生认知的活动过程,后面教师让学生对现实的生态问题尝试用本文的表达方式进行呼吁,则是学生的实践活动过程了。

阅读是在语言发现中去实践的过程,习作是在语言实践中去发现的过程。教师对阅读与表达的觉悟,既来自于对教材研读的深入,又来自于对学生学程的把握。

(作者单位:北京大学附属小学肖家河分校/北京教育科学研究院)

责任编辑 张 茹