“问思辨”课堂:素养导向下小学语文教学变革的实践探索

作者: 刘荣华 洪峰

高阶思维能力是核心素养的重要组成部分,也是适应未来社会发展不可或缺的关键能力。随着语文核心素养的提出,发展学生核心素养成为语文教育的基本任务。2022年版课标颁布后,我们深入分析课标中“观察、分析、提问、梳理、辨析、推断、比较、质疑”等关键词,聚焦“问思辨”课堂教学研究,充分发挥语文课程育人功能,积极推进语文课程深层次改革。

一、“问思辨”课堂教学研究的缘起

随着新课程改革的推进,许多学校深刻意识到通过变革语文课堂这一主阵地来培养学生高阶思维能力的重要性,努力探索发展学生语文核心素养的有效抓手和路径。然而,语文课堂教学长期以来存在着思维弱化的现象,一定程度上影响了素养导向下语文课堂教学改革的质量和成效。

1.语文课堂教学重“答”轻“问”:学生思维发展的主体动力不足

以往的语文课堂教学过多地追求如何让学生回答正确,始终站在教的角度求“答”,从而忽视了教学生提问,导致天生好问好学的孩子不会问、问不出好问题,甚至不想问。提问是思维发展最直接的表征,“学贵有疑”倡导的就是让学生善于提问,提出高质量的问题。语言是重要的交际工具和思维工具,语言发展的过程也是思维发展的过程。在语言学习中忽视学生提出问题、分析问题、解决问题能力的培养,不仅会影响学生语言学习的效果,还会影响学生思维的发展,进而影响学生语文核心素养的形成。

2.语文课堂教学重“读”轻“思”:学生思维发展的培养路径不明

长期以来,“读”几乎占了语文课的大半壁“江山”。很多语文课注重朗读、默读、跳读等读的方式,注重个人读、开火车读、小组读、齐读等读的形式。在语文课堂教学中只关注读的方式和形式,增加读的遍数和时间,不关注读的背后的思考,导致多数学生的读是有口无心、拿腔捏调,甚至滥竽充数。学而不思则罔,思而不学则殆。读是思的前提,思是读的深化,只有让学生在读中思,在思中读,才能受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣,促进学生语文核心素养的发展。

3.语文课堂教学重“浅思”轻“审辨”:学生思维发展的进阶层次不清

现在有些课堂已经在听、说、读、写的语文实践中加强了“思”的教学,也尝试在寻找发展学生思维的教学策略,但大多只是浅层的思考,缺乏一定的方法提升学生的高阶思维,对思维如何解决真实问题关注不多,更不必说迁移至不同的情境任务之中。思维具有层次性,美国安德森将思维过程从低到高分为“记忆、理解、应用、分析、评价、创造”六个层次,基于分析、评价等层次的“审辨思维”是高阶思维能力培养的关键,发展学生高阶思维能力是核心素养培养的重中之重。

4.语文课堂教学重“学”轻“行”:学生思维发展的价值体现不大

虽然多年前就有关于“大语文”“语文的外延”等专题研讨,但现实课堂中语文课只顾及“学”不顾及“行”的现象依然比比皆是。无论是孔子的“学以致用”,还是王阳明的“知行合一”,以及陶行知的“知行教育”,都在强调学与用的结合、学与行的统一。只重视学中思,不重视行中思,不重视把学、思的结果用于行,就无法体现思维发展的价值,难以培养学生核心素养。

基于上述培养学生语文核心素养中的难点问题,我们开展小学语文“问思辨”课堂教学研究,旨在将语言学习作为落实学生核心素养的基本逻辑,重在优化问题探究教学,聚焦提问、思考、辨析等要素,继承和发扬我国传统教学“学问思辨行”的宝贵经验,以发展学生思维为核心,变革语文课程育人方式,为探索素养导向下的语文课堂教学变革之路提供可操作、可推广的经验参照。

二、“问思辨”课堂教学研究的过程与方法

本课题研究历经了八年时间、三大阶段,逐步建构起一套完整的小学语文“问思辨”课堂教学范式,形成了一系列“问思辨”课堂教学设计和实践策略。

1.“问思辨”课堂教学研究启动期:以“思维”为切口,初步建构“思维课堂”

2016年,我国颁布的《中国学生发展核心素养》把“理性思维、批判质疑、勇于探究”等要点列为核心素养的基本要素。学校语文学科教学立足校本特色,敏锐地抓住“思维”这一核心要素,将语文思维能力培养作为优质语文课堂的核心特征,坚持以赛促改,依托优秀语文课堂教学、教学案例评比,尝试在语文教学中开展提升学生思维能力、发展核心素养的研究,初步走上了语文思维课堂教学改革之路。

2.“问思辨”课堂教学研究发展期:以“问题”为驱动,系统探索“问思课堂”

2017年,教育部颁布的《普通高中语文课程标准(2017年版)》把“思维发展与提升”列为高中语文学科四大核心素养之一,推动了基础教育基于核心素养的语文课堂改革,更是将指向语文思维发展的课堂教学变革提上日程。在系统梳理前两年语文思维课堂教学探索经验的基础上,学校语文学科组依托“在阅读教学中培养学生高阶思维”省级教研课题,提出思维发展以“问题”为驱动,围绕课内外文本内容着力发展学生高阶思维,架构了“单文本—整体性”“多文本—关联性”“超文本—生活性”三类课堂教学形态,并积极探索在上述三类课堂教学形态中的思维九步进阶路径,同时匹配适切评价工具,形成了系列研究和实践成果。

3.“问思辨”课堂教学研究深化期:以“审辨”为延展,全面打造“问思辨”课堂

2022年版课标把“思维能力”列为义务教育语文学科四大核心素养之一,单独设置了“思辨性阅读与表达”学习任务群。学校在回顾已有探索经验的基础上,深知语文思维的培养不能仅局限于思考,还应着眼于实践,上升到思辨。学校依托省级教研课题“在语文教学中培养学生思辨能力”,将“问”“思”“辨”有机联系,确立了“问思辨”的语文育人主张,深度探索基于“学问思辨行”的学生语文核心素养培养策略,依托“教育+互联网”创新教学环节,赋能评价的立体化、精准化和结果的可视化。同时,不断拓展语文阅读教学,将语文课堂变革辐射至所有语文课型,形成了富有校本特色的小学语文“问思辨”课堂。

三、“问思辨”课堂教学研究的主要成果与创新

1.提出了素养导向下的小学语文“问思辨”课堂改革主张

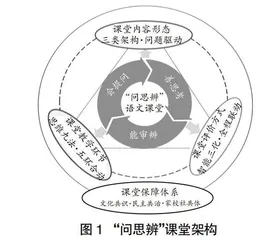

立足中国学生核心素养发展及义务教育语文学科课程标准的要求,针对语文课堂教学中学生思维发展的主体动力不足、培养路径不明等问题,课题组在研究中以安德森的教育目标分类学理论为基础,提出了“从知识走向思维、从低阶走向高阶、从认知走向实践”的语文育人理念,确立了“会提问、善思考、能审辨”的语文素养目标,以“问思辨”课堂为变革路径,从阅读教学切入,形成了“问思辨”课堂教学的理论主张。(见图1)课堂改革视角聚焦学生高阶思维培养和语文素养形成,对课堂的素养目标、教学形态、教学环节、评价方式、保障体系等进行全要素设计,努力构筑全员、全过程、全方位的语文育人格局,让学生在语文学习中获得满足感、成就感、幸福感,达到持久育人效应。

(1)会提问:重在培养学生提出问题的意识和能力。问题是思维的起点,问题解决是人类最高级的智力活动。语文课堂教学要引导学生基于文本语言积极思考,发现问题,提出问题,促进学生深度思考,提高学生思维品质。

(2)善思考:重在培养学生分析问题的意识和能力。语文学习不是一个复制粘贴的接受过程,而是一个引导学生对表达内容、观点及形式进行分析与综合的过程。语文课堂教学要引导学生聚焦文本语言开展多层次、多角度、全方位的思考。

(3)能审辨:重在培养学生批判性思维和创新性思维。语文课堂教学要引导学生在言语学习活动中有理有据地发表自己的观点,更需要鼓励学生生成新想法和新观点,培养学生的创新意识和能力。“问思辨”课堂教学以“思”为中介,一方面强调学生在问中思、思中辨,另一方面着力于“问”“思”“辨”三者的共生互长,在“问思辨”合一中激发学生的创造潜能,发展学生高阶思维。

2.创构了“三类架构、问题驱动”的“问思辨”课堂教学形态

课题组在研究中努力遵循小学生身心发展与认知特点,依据语文课程方案及标准,结合统编本语文教材,以驱动性问题来统整教材内容,兼顾字词句段和篇章教学,架构了“单文本—整体性”“多文本—关联性”“超文本—生活性”三类“问思辨”课堂教学形态。

(1)通过“问题凝练—整体设计—知识联结”,形成“单文本—整体性”课堂教学形态。问题凝练,即围绕选定文本,结合文本内容及教材课后习题等资源,以核心问题为锚定点,基于真实性情境,形成驱动学生思考的问题(链);整体设计,即立足整体视角,重新架构文本内容;知识联结,即结构化联结文本知识,培养学生基于该文本的整体思维。如,五年级下册《跳水》一课围绕文本整体设计了三个教学内容:①梳理故事情节,概括小标题“水手拿猴子取乐→( )→( )→( )”,整体把握文本大意;②聚焦故事情节,深入思考“谁是孩子走上桅杆横木、遭遇险情的推动者”,引导学生领悟情节发展的线索;③聚焦主要人物,合作研讨“在这个危急时刻,船长拿枪命令孩子跳海的办法好不好”等问题,引导学生研读课文内容并阐述理由,培养学生的分析性思维和创造性思维。

(2)通过“问题归纳—图谱绘制—内容贯通”,形成“多文本—关联性”课堂教学形态。问题归纳,即依托某一主题,以多文本的关联点作为问题生成节点,一是可将不同或相似题材、体裁或观点、内容、表达等文本进行比较阅读,二是充分利用统编本教材编排的“阅读链接”板块及课后“比一比,说说两篇课文在表达上有哪些相同和不同之处”等思考题,基于真实性情境,形成驱动学生学以致用的问题(链);图谱绘制,即统整多文本关联内容,绘制知识网络;内容贯通,即以问题横向打通文本链接,纵向打通语文要素,培养学生多角度、全方位思考问题的能力。如,将五年级下册《草船借箭》一课及整本书《三国演义》中描写周瑜的相关章节、《三国志》中记录周瑜的相关资料先后呈现,让学生依次阅读后感受周瑜的人物性格,获得周瑜“气量狭小、嫉妒心强→足智多谋、忠心爱国、知人善用→胆识兼备、气度宏大”的整体感知,绘制内容图谱,围绕三个文本讨论“为什么读三个文本会给我们留下不一样的周瑜形象?对我们平时阅读有何启示?”等深层次问题,如此以课文为基点开展多文本关联性内容架构,从而提高学生的思维厚度,促进高阶思维发展。

(3)通过“问题设定—经验统整—意义建构”,形成“超文本—生活性”课堂教学形态。问题设定,即以学生个体经验、社会话题和现实问题为来源,以真实生活为教材内容,基于真实性情境,形成超越文本、源于生活的驱动学生实践创新的问题(链);经验统整,即以生活逻辑贯通语文知识和经验;意义建构,即以问题促进学生主动建构,培养学生的实践能力和创新精神。如,六年级上册第三单元教学以“走进美好生活”为主题,以“什么让生活更美好”为驱动性问题,引导学生多途径、多角度进行有目的阅读与思辨,以提高学生的开阔性、深刻性、创造性等思维品质。

3.创新了“思维九法、五环合动”的“问思辨”课堂教学环节

课题组在研究中应用“检索—提取—整合—理解—分析—实证—归纳—演绎—总结”思维九步法,完成“问—思—辨”的内在过程。(见图2)

(1)引导学生自主建构。在核心驱动性问题的引领下,教师基于教材内容,将音视频等资源展示在学生面前,支持学生进行检索分析、推理验证、归纳演绎等,达成学生自我认知。如,四年级下册《“诺曼底号”遇难记》一课,聚焦学生读完课文最不能理解的“船长哈尔威最后为什么要和轮船一起沉入大海”这个难点问题,组织学生阅读课内外相关材料,提取与该问题相关联的关键信息,进一步整合理解;通过组织辩论,让学生自主选择“认同”或“不认同”船长与船一起沉入大海的观点,并对其开展分析,经由小组合作,归纳演绎,生发深度思考,把理由写在词卡上,贴到黑板上;最后在全班辩论中感受哈尔威船长的英雄壮举及对生命的理解,完成该主题的思维闭环,增加学生的思维高度。