2022年版课标视域下“情境”的再认识与教学探索

作者: 谈永康

摘 要:2022年版课标中提到“情境”达40多处,准确认识其概念是实施课标的必要前提。文章通过将情境与语境、意境等相近概念的比较,以科学把握情境的内涵。区域教研通过在阅读、习作等语文课程重要领域的实践探索,认识到情境不但是基于传统语文教学理论的创新,还具有改变语文教学形态、提升课堂教学质量的实践价值。

关键词:情境;课标;教学探索

2022年版课标颁布后,语文课改逐步深入。课标凸显价值的引领,以素养为纲,以任务为导向。素养的养成离不开情境,人总是在复杂、丰富的情境中通过解决问题来提升素养的。课标中有40多处关于“情境”的表述:语言运用情境、学习情境、语言情境、生活情境、交际情境、真实情境、真实生活情境、阅读情境、主题情境、作品情境、试题情境、命题情境、日常生活情境、文学体验情境、跨学科学习情境……

“情境”一词在2011年版课标中出现7次,为何在10多年后的2022年版课标中增加如此之多,甚至在学业质量测试层面也强调情境?一句话:学科育人。2016年9月,我国发布了“中国学生发展核心素养”框架。核心素养是个体在应对21世纪各种复杂的、不确定的现实生活环境时所需的正确价值观、必备品格和关键能力。为此,中小学语文教学需要目中有人,帮助学生学会应对各种复杂的现实情境,合理解决现实生活中各种具有挑战性的真实任务;同时要进行语文核心素养测评,也有赖于创设合理的、真实的任务情境。

与此相应,“情境”的内涵与外延也发生了变化。这个变化要跟语文课程内容呈现形式,即“语文学习任务群”结合起来思考。语文学习任务群“由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性”。显然,2022年版课标视域下,“情境”是语文学习任务群蕴含的要素,需要我们重新认识,并在教学中深入探索。

一、比较中明晰“情境”

比较是就两种或两种以上同类的事物辨别异同或高下。有比较才能鉴别,特别是易混淆概念。2022年版课标颁布后,新概念大量涌现,与“情境”一词相近概念较多,我们就此作一比较。

1.情境与教学环境

教学环境是“一种特殊的环境,是学校教学活动所必需的诸多客观条件的综合。它是按照发展人的身心这一特殊需要而组织起来的环境”[1]。李秉德认为,教学环境包括空气、温度、光线等,各种教学设施,社会信息,人际关系,校风、班风、课堂教学气氛等。著名特级教师李吉林提出,情境是“人性化的教育环境,是特别适应儿童作为一个完整的人,全身心地活动其中的教育环境”[2],具有亲和性、审美性和体验性。

“情境”与教学环境有异同。一方面,情境离不开教学环境,比如课堂教学气氛。另一方面,教学环境强调物质的要求,而情境具有交际属性,人与环境两者之间彼此交织的状态才是情境。

2.情境与语境

语境是“使用语言时所处的实际环境”[3]。语境一般分为两类:一类是“广义语境”,指外部各种影响话语表达和理解的因素,包括说话的时间、地点、人物、场景等外部环境,甚至包括社会文化背景等环境。另一类是“语言语境”或“狭义语境”,指的是话语内部的语境,如书面语中的上下文、口语中的前言后语。

显然,2022年版课标视域下的“情境”包含了“语境”,但所指更广泛。“情境”包括了学生学习语文的丰富多样的场景,比如试题情境。可以说,情境更多地强调为学生构建有效的学习资源、背景、场景、环境等。

3.情境与意境

袁行霈提出意境是“包含主观情意的画面。画面主要指自然景象,也包括人物活动”[4]。主观情意主要指喜怒哀乐、思念、愿望,也包括体验到的美感、感悟到的哲理等;而且这些主观情意就包含在这画面之中。

显然,意境源自较为经典的文学作品,而课标视域下的“情境”不但包括文学类文本,也涵括思辨类文本、实用类文本。语言文字积累与梳理、整本书阅读、跨学科学习也同样强调学习情境、生活情境等。可见,情境适用于课标提出的四大语文实践活动,情境与学习活动不是油与水的关系,而是水乳交融的关系。

二、科学把握“情境”内涵

北京师范大学王宁教授认为,语文学习任务群所涉及的情境指的是“课堂教学内容涉及的语境”[5]。王教授的这一观点提出于2019年,对当时语文课改起到指点迷津、推波助澜的作用。华东师范大学叶丽新教授从来源角度指出三类情境,即:语文学习对象、内容本身所构筑的情境;学习主体置身其中的客观、自然的现实情境;教学主体在教、学、评的过程中有意识地为学习主体构筑的背景、环境、场景等,选择、组合、加工色彩较为突出,通常会包含前面两类情境因素[6]。叶教授对情境的分类很贴近语文教学实际。

结合前面的概念比较,我们可以发现,2022年版课标提出的“情境”内涵丰富,它既是语文课程从“知识导向”转向“素养立意”的核心概念,又是落实核心素养、实施语文学习任务群的必由路径。从教学要素、学科本质,以及与学生联系、与生活联系等角度看,情境具备融合性、规范性、动力性、真实性等特点。

1.融合性

文本、教师、学生、环境被视为语文教学的传统要素。2022年版课标提出“情境”,正是看到了情境不只是方法、环节、气氛等,其本身就是认知组成部分,就是语文教学要素,而且这一要素具有催化剂作用,犹如长长的河流,把沿岸散点分布的文本、师生关系、课程资源等有机串联、合而为一,成为学生要游历的生动风景。课堂情境正是在学生、教师、教材、环境等交互中不断生成发展。此时,学生具身参与,产生直接体验,这种体验是全面的、生活的、语文的。

2.规范性

语言的建构与运用是语文教学的核心任务,而课堂教学中创设真实情境可以激活学生读书与思考、表达与交流。情境影响甚至决定了学生学习活动的目标、方向、品质。特级教师薛法根老师执教《西门豹治邺》时,创设了多个虚拟交际情境:学生先是化身为西门豹,将调查的民情写成奏折向魏王禀报;再是化身为村民的邻居,将西门豹惩治巫婆和官绅头子的新闻告知逃到外地的村民,劝他们返乡。不同情境下的学习任务,基本规定了哪些课文内容可以作为素材,以及运用怎样适宜的表达方式,因此情境有助于活化原先贴标签、概念化的语文教学,学生自然学得生动活泼。

3.动力性

情境具有动力性质,能解决学生为什么要学的问题。置身于真实情境,好奇心、好胜心驱动学生投入角色承担任务与职责。这个过程不同于一般的听说读写,也有别于传统的训练讲解,情境下学生的主动性、创造性容易被激活。面对任务,学生有运用已学知识、技能的自由与权利,加之师生互动、生生互动、与环境互动,课堂生活气息浓郁,学生生命活力迸发。

4.真实性

2022年版课标强调真实的语文情境。王荣生教授认为“真实”是对学生的“真实”,“真实”一是与现实世界相关,二是与学生切身相关,学生“像真的一样投入到学习任务”[7]。语文学习在具体的情境中更容易发生。比如学习《王戎不取道旁李》,学生一边读懂文言文一边展开想象,准备课本剧表演。实践证明,学生“像真的一样”去“取道旁李”,基于文本组织即兴演出,学生如临其境,如见其人,对王戎的特点、对其独特的思维都比较容易把握。

三、“情境”在语文课堂中的初步探索

运用情境的主阵地在语文课堂,下面结合区域教研实践来阐述“情境”在课堂中的探索。

1.“情境”在习作教学中的运用

我们真切认识到情境的价值,最早是在区域习作教学研究活动中,当时教学内容是五年级习作“推荐一本书”。写读后感是传统作文题目,经验告诉我们:本次作文学习知识明确,多数教师采用例文分析教学,但学生写作兴趣不高,质量一般。这次区公开课,我们就情境进行了探索:

第一次磨课时,创设的情境是同桌互相推荐一本好书。这一情境仅存在于导入部分与交流评价部分。但教学效果不好,学生互相交流时感觉不像真的,兴趣一般。

第二次磨课,执教的张老师想到了学校新建的图书馆,于是创设向学校图书馆推荐书这一情境。图书馆馆长来到现场,馆长说:“同学们,大家好!我们学校的图书馆正在扩建,你们认为好的书,应该也会受到其他同学的欢迎,所以图书馆专门开辟了一个书架——学生推荐书目,欢迎各位同学向图书馆推荐好书。”学生顿时兴奋起来。后续教学中,张老师挑出学生的优秀习作交给了馆长。大家感觉情境有作用,但馆长以及馆长与学生互动这一资源使用不充分,因此我们继续发挥情境作用,于是有了在区教研活动中的第三次上课。

这一次上课除了课堂伊始环节外,课中图书馆馆长再次来到现场,指出学生习作存在的问题,并提出修改建议。在交流评价阶段,馆长第三次出场,现场交流学生A的推荐,肯定并承诺马上下单买书。同时,听课现场有较多语文教师,馆长又邀请听课老师一起评价,学生自己下场找听课老师点评,只要老师认可,图书馆优先购买,馆长还承诺:本次成功推荐的书目出现在图书馆时,学生的推荐卡也会放在书的旁边。

实践证明,情境的引入,激活了学生的表达需求,提升了学生的表达品质。这一次“推荐一本书”习作教学,让执教者以及参会教师都充分感受到了情境的价值。从探索过程来看,同一习作课程内容,情境不同,品质就有高低,更贴近生活的情境,最有利于激活学生的表达欲。在情境中,学生有了清晰的表达对象,学习目标也较明确,从而学有兴趣,积极参与。后续,我们借助上海市“双名工程”攻关计划作文课题研究,组织区内外骨干教师,为统编本教材习作(包括写话)题目编写了学习活动,其核心内容之一就是真实情境的创设。

2.“情境”在阅读教学中的运用

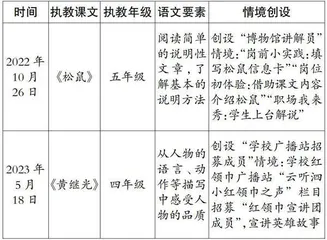

自2021年起,我们有意识地在区域教研中尝试采用创设“情境”改进课堂。以下选取不同阶段的区域教研课作简单梳理:

(1)好的情境呼应单元语文要素。情境,既为语文要素的落实提供了环境、条件等,又整合(融合)了内容、方法、评价、资源等,从而有效地保障了单元语文要素的落地。

(2)好的情境应基于文体特点,基于班级学生需要。情境就好像一个叙事,目的只有一个:让学生像卫士、讲解员、宣讲员……一样去学习、运用语言。

“情境”正在改变语文课程教学形态,就像参与执教以上教研课的教师无一不说“有了适当的情境,语文课堂真的不一样了”。最大的“不一样”正是学生在学习兴趣、学习方式等方面发生了积极变化。

参考文献:

[1]李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,1991:294-298.

[2]李吉林.李吉林与情境教育[M].北京:北京师范大学出版社,2006:113.

[3]王荣生,宋冬生主编.语文学科知识与教学能力[M].北京:高等教育出版社,2011:4.

[4]蒋绍愚.唐宋诗词的语言艺术[M].北京:商务印书馆,2022:44.

[5]《语文建设》编辑部.语文学习任务群的“是”与“非”[J].语文建设,2019(1).

[6]叶丽新. 情境的理解纬度与情境化试题的设计框架——以语文学科为例[J].课程·教材·教法,2019(5).

[7]王荣生.“语文学习任务”的含义——语文课程标准文本中的关键词[J].课程·教材·教法,2022(11).

(作者单位:上海市松江区教育学院)

责任编辑 郭艳红