最中国:月是故乡明

作者: 王崧舟 孙世梅

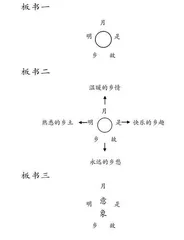

一、总起:山水之上,见月只是月

(师课前板书:月是故乡明)

1.揭示矛盾:为什么说“月是故乡明”

师:孩子们,上课之前,王老师在导学单里布置了一道调查题,咱们一起来看看这道题目——(课件呈现)

每个人都有个故乡,每个人的故乡都有个月亮。你的故乡在哪里?你爱故乡的月亮吗?除了故乡,你还在哪里看过月亮?

师:我请一位孩子来读一读这道调查题。

(一生朗读)

师:读得真好!谢谢!这道调查题,你们课前都已经完成了,是吗?

生:(齐答)是的。

师:好!现在我们来交流一下。

生1:我的故乡在湖南娄底。

师:哦,娄底,你不是本地人?

生1:对。我爱故乡的月亮。除了故乡,我还在山东烟台看过月亮。

师:在烟台看过月亮。

生1:我记得那里的月亮是这样子的,月如玉盘,飘飘光影映人去。

师:多么富有诗意!那是因为你是一个有诗意的人。真好!来,像他这样继续交流。

生2:我的故乡就在湖南长沙。

师:你是本地人。

生2:我爱故乡的月亮。除了故乡,我还在江西的武功山看过月亮。

师:在江西的武功山看过月亮。

生2:我记得那里的月亮非常漂亮,像空中的一块白玉盘洒下柔和的光芒。

师:很显然,武功山的月亮给你留下了非常美好的印象。非常好,像他这样我们继续分享。

生3:我的故乡在湖南娄底。

师:你也在娄底,不是本地人。好,继续。

生3:我爱故乡的月亮。除了故乡,我还在天津看到过月亮。

师:在天津。

生3:我记得那里的月亮清光四溢。

师:“清光四溢”这个词用得特别棒!

生3:月亮挂在“天津之眼”上,还倒影在水中,像一轮白玉盘。

师:说得真好!李白诗中的意象都出现在了你的印象中,特别棒!好的,像她这样我们继续交流。

生4:我的故乡也在长沙。

师:你也是本地人。

生4:我爱故乡的月亮。除了故乡,我还在成都看过月亮。

师:成都的月亮给你什么印象?

生4:我记得那里的月亮像一轮白玉盘一样嵌在天空中,又大又圆,非常亮。

师:怎么你们的印象都是白玉盘呢?看来,李白的诗“小时不识月”——

生:(齐背)呼作白玉盘。

师:留给你们多么深刻的印象。好,最后请一位,第五位同学。

生5:我的故乡在江西南昌。

师:你是南昌人。

生5:我爱故乡的月亮。除了故乡,我还在贵阳看到过月亮。

师:什么感受?

生5:我记得那里的月亮亮晶晶的、黄黄的、弯弯的。

师:“亮晶晶的”“黄黄的”“弯弯的”,连用了三个叠词,多可爱!可见月亮在你的心中是可爱的。孩子们,刚才五位孩子交流了调查题中的内容。其实这些感受是非常私人的,完全属于他们自己。而且每个孩子对月亮的感受都是不一样的,是吧?

(生点头)

师:但是,王老师惊讶地发现,在刚才的交流当中,至少有两点我们可以达成共识。第一,每个人都爱故乡的月亮,没错吧?

生:(齐答)没错。

师:第二,除了故乡的月亮,你们也在外乡看过月亮,而且你们觉得外乡的月亮同样很美,是吧?

生:(齐答)是的。

师:同样很亮,是吧?

生:(齐答)是的。

师:这就是问题了。孩子们,什么问题呢?(指课题)读——

生:(齐读)月是故乡明。

师:“故乡”读重音。再读。

生:(齐读)月是故乡明。

师:对呀!“明”字读重音。再读。

生:(齐读)月是故乡明。

师:对呀!但是好像又不对呀!你们刚才已经交流了,有人在天津看月亮,天津的月亮也很——

生:(接读)明。

师:有人在烟台看月亮,烟台的月亮也很——

生:(接读)明。

师:有人在贵阳看月亮,贵阳的月亮也很——

生:(接读)明。

师:这不是问题吗?当然,大概没有人会说——“月是一样明”,更没有人会说——“月是他乡明”。是个中国人一定会说——

生:(齐读)月是故乡明。

2.创设情境:围绕“月是故乡明”写一段推

介语

师:为什么呢?这是一个非常有意思的问题。孩子们,这节课王老师和大家一起来研究研究这个问题,你们有兴趣吗?

生:(齐答)有。

师:好!在研究这个问题的过程中,我们还要完成一项光荣的任务,什么任务呢?一起看——(课件呈现,指名朗读。)

中秋节是中华民族的传统佳节。2006年5月20日,国务院正式将“中秋节”列入“国家级非物质文化遗产名录”。作为中国人,相信你一定会支持我们国家申报“中秋节”为“世界非物质文化遗产”。

为此,有人建议用“月是故乡明”作为“中秋节”申遗的主题词。请你围绕这个主题词,为“中秋节”申遗写一段推介语。要求:写出自己对故乡的真情实感;写出自己对明月的独特理解。

师:孩子们,中秋节已经是国家级的非物质文化遗产,现在我们国家要申报中秋节为“世界非物质文化遗产”,大家支持吗?

生:(齐答)支持。

师:肯定支持!是个中国人都会支持!支持就要拿出实际行动来,我们的实际行动就是为中秋节申遗写一段——

生:(齐答)推介语。

师:这段推介语的主题词是——

生:(齐答)月是故乡明。

师:围绕“月是故乡明”,你的这段推介语要写出自己对故乡的——

生:(齐答)真情实感。

师:围绕“月是故乡明”,你的这段推介语要写出自己对明月的——

生:(齐答)独特理解。

3.范例引路:聚焦《月是故乡明》中的推介语

师:这就是一项光荣的任务。当然,这也是一项富有挑战性的任务。为什么呢?因为没有任何一个孩子写过推介语,是吧?

(生点头)

师:所以有些孩子心里就犯嘀咕了:哎哟,王老师,我都不知道什么是推介语啊,更没见过推介语,您让我怎么写呢?不担心,不害怕,咱们课文当中,就有一段非常好的推介语。来吧,打开课文,默读课文《月是故乡明》,在课文当中找一找,你觉得哪一段文字特别适合作推介语,请用波浪线把它轻轻地画下来。

(生默读)

师:好的,把笔放下。已经有很多孩子发现了这段推介语,谁来汇报自己的发现?

生:请大家看第5自然段。(朗读)在风光旖旎的瑞士莱芒湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下,我感到这些广阔世界的大月亮,无论如何比不上我那心爱的小月亮。不管我离开故乡多远,我的心立刻就飞回去了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

师:还有哪些孩子也认为这段文字最适合作推介语?请举手。

(多数同学举手示意)

师:王老师感到非常惊讶!为什么?因为你们找的跟王老师找的一模一样,什么叫英雄所见略同,这就是啦!(课件呈现第5自然段中的“推介语”)

在风光旖旎的瑞士莱芒湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下,我感到这些广阔世界的大月亮,无论如何比不上我那心爱的小月亮。不管我离开故乡多远,我的心立刻就飞回去了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

师:孩子们,我们一起来看看季羡林先生的这段文字。这段文字写得非常精美、非常生动,值得你们反复朗读、细细品读。先请大家放开声音,自由朗读。开始。

(生自由朗读)

师:朗读的声音渐渐轻下去了,但是王老师看到每一位孩子的脸上都写着两个字——专注。特别棒!我想请一位孩子来读一读这段精美的文字。

(一生朗读)

师:真好!送你四个字,声情并茂!孩子们,在这段推介语中,季羡林先生一共写到了五个不同的月亮。来,找一找,第一个月亮在哪里?

生:在瑞士的莱芒湖上。

师:对!瑞士莱芒湖上。王老师想弱弱地问一下,有没有孩子去过瑞士?

(生摇头)

师:没有。没有是正常的,王老师也没去过。想不想看一看瑞士莱芒湖上的月亮?

生:(齐答)想!

师:准备好你的眼睛。(课件呈现“瑞士莱芒湖上的明月”图片)

师:孩子们,这就是瑞士莱芒湖上的月亮。美不美?

生:(齐答)美。

师:亮不亮?

生:(齐答)亮。

师:第二个月亮在哪里?

生:在非洲大沙漠中。

师:在非洲大沙漠中。没错。孩子们,有人去过非洲大沙漠吗?

生:(摇头)没有。

师:应该没有。但是你们一定很好奇,非洲大沙漠上的月亮长什么样。想看吗?

生:(齐答)想!

师:准备好你的眼睛。(课件呈现“非洲大沙漠中的明月”图片)

师:看,这就是非洲大沙漠中的月亮。美不美?

生:(齐答)美。

师:亮不亮?

生:(齐答)亮。

师:继续找,第三个月亮在哪里?

生:在大海中。

师:在大海之中。我估计有些孩子看到过大海,但是王老师想问问,有没有孩子在大海之上看过月亮?有吗?

(生部分举手)

师:真有。但是我想你一定还想再看一看。来,一起看——(课件呈现“大海中的明月”图片)

师:这就是在碧波万顷的大海中的月亮。美不美?

生:(齐答)美。

师:亮不亮?

生:(齐答)亮。

师:好,第四个月亮在哪里?

生:在巍峨雄奇的高山上。

师:是的,在巍峨雄奇的高山之上。我们一起看——(课件呈现“高山上的明月”图片)

师:很多孩子情不自禁地发出了“哇”。美不美?

生:(齐答)美。

师:亮不亮?

生:(齐答)亮。

4.求同存异:本来就是同一个明月

师:那么,第五个月亮在哪里?

生:故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。

师:在季羡林先生的故乡,在故乡的苇坑上面和水中。想不想看一看这第五个月亮?

生:(齐答)想。

师:(课件呈现“故乡苇坑上面和水中的明月”图片)孩子们,这就是第五个月亮,这就是季羡林先生故乡的月亮,这就是故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。但是,这个小月亮好奇怪哦!(课件呈现五个月亮的图片,前四个月亮排在左侧,第五个月亮排在右侧。)

师:季羡林先生说,当他在瑞士莱芒湖上看到月亮的时候,就会立刻想到——