思辨:让实用性阅读与交流深度发生

作者: 唐光超

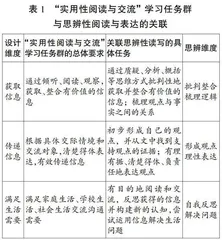

《义务教育语文课程标准(2022年版)》课程内容设置了六个学习任务群,它们之间相互联系、互为补充。“实用性阅读与交流”学习任务群总体设计的获取信息、传递信息、满足生活需要三个方面与思辨性阅读与表达都有着密切的联系。(见表1)

从上表可知,“实用性阅读与交流”学习任务群要通过批判阅读、观点表达、自我反思等思辨性读写任务才能得以深入实施,无论是获取信息、传递信息,还是解决生活问题,都必须依赖抽象的理性思维。那么如何将思辨性读写融入实用性阅读与交流之中并为之赋能呢?笔者试从获取信息(阅读)、传递信息(交流)、满足生活需要(评价)三个方面阐述思辨如何让实用性阅读与交流深度发生。

一、导入思辨性阅读,获取有用信息

课标在“实用性阅读与交流”学习任务群中提出获取信息的要求是“通过倾听、阅读、观察,获取、整合有价值的信息”。其中获取“有价值”的信息,即“有用”信息,主要有三种类型:

一是事实信息。阅读中剔除无用信息、干扰信息,准确获取事物的特点、属性等关键信息;主要靠“检视阅读”获取。

二是逻辑信息,如需要思考的隐性信息、表达的意图等,这类信息需要通过循证、推理才能获得。如五年级下册《金字塔》,要求学生根据文中的事实信息推测“金字塔是怎么建成的”,推理出的思维成果就是逻辑信息,主要靠推理阅读获取。

三是程序性信息,如文本的结构安排、表达手法、叙述逻辑等隐性的“怎么介绍清楚”的策略;获得程序性信息要对文本进行重新审视、质疑、辨析、反思等,主要靠审视阅读。

获取事实信息、逻辑信息和程序性信息都需要逻辑思维介入,其中后两者更加需要思辨性阅读的融入。如三年级下册《赵州桥》,学生为完成“当小导游介绍赵州桥”这一任务,先用检视阅读(如填写赵州桥“名片”)获取有关赵州桥的概况(事实信息);还要融合思辨性阅读任务,获取逻辑信息和程序性信息。下面以《赵州桥》为例,谈谈如何通过思辨性阅读,获取有用信息。

1.比较语言,深入理解信息

实用性文本以说明白为己任,作者为了帮助读者成功摆渡到自己思维的彼岸,必须在语言海洋里择取最合适的语言来表达,对这些有新鲜感、有张力的语言,要字斟句酌,深度思辨。通过检视阅读,梳理出赵州桥“雄伟”这一事实信息,接下来要通过聚焦字词进行比较思辨,深度理解“雄伟”。第2自然段写道:“桥长五十多米,有九米多宽……这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。”可以把描写桥的数字的词语换为“很长”“很宽”等进行比较朗读,再联系生活中实际事物比照赵州桥的大小,感受其雄伟、震撼。再去掉“只”“横”等词与原文比较朗读,揣摩“只有”“横跨”等词,感受作者看似不经意的用词实则充满了对赵州桥雄伟的深深赞叹。通过对关键词句的比较思辨,学生可以感悟到实用性文本炼字用词的精确妥帖和表现张力,从而深度理解信息,增强情感认同。

2.还原顺序,梳理表达逻辑

实用性阅读与交流和审美性的表达不同,它更注重交际的目的、对象,注重证据和逻辑,具有科学性、说明性、叙事性等特点。通过质疑、比较、演绎、归纳、推理等思维手段,还原作者表达的逻辑,明白作者是怎么写的,学生可以学到程序性信息。如《赵州桥》所在单元的语文要素是“了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的”,因此可以围绕“赵州桥的‘雄伟’‘美观’是怎么写清楚的呢”这一任务驱动,还原作者的构段逻辑。如第3自然段,先理解每一句写了什么(桥美观;图案精美;龙生动),然后朗读比较,说说三句话之间的关系(后两句围绕第一句来写,第一句又承接上一个自然段来写)。这样便还原了作者构段的逻辑,理清了文本表达顺序,也为完成“当小导游介绍赵州桥”提供了交流支架。

3.循证推理,体会作者意图

实用性文本较文学性文本功利性更强,意图更明显。因此,推理出作者表达的意图,即逻辑信息,是实用性文本深度阅读的重要途径。学完课文,可以引领学生探究:课文题目是“赵州桥”,结尾却写“劳动人民”,你们觉得作者主要是赞美“桥”还是“人”?再让学生去文中寻找证据展开辩论。在循证思辨中,学生的认识有了一个由“桥”到“人”、由“文物”到“文化”的提升,重构了文化认知,增强了文化自信。

导入思辨,使学生从实用性文本中获取的信息由表层到深层,由单一到立体,引发学生与文本、与作者深层的对话,让深度学习真实发生。

二、融入思辨性交流,传递有效信息

阅读是输入信息,交流是内化之后的传递信息。信息爆炸时代,如何保持一颗冷静的头脑,有效、负责地交流信息,是“实用性阅读与交流”学习任务群有效传递信息的应有之义,是学生将来步入社会后应备的基本素养;而理性传递信息必须依赖思辨才能得以真正落地。有效传递信息要求学生不仅能照着文本实事求是地说,也要形成自己的观点合情合理地说,还要在遇到问题时保持理性地做。下面以六年级上册《只有一个地球》为例,谈谈如何融合思辨来学习理性传递信息。

1.立足事实依据,有理有据陈述

尊重事实,不人云亦云,实事求是、有理有据地陈述事实性信息,是思辨性表达的重要内容之一。教学《只有一个地球》时,先找到作者的观点——精心保护地球,再循证这一观点的三个证据——空间有限、资源有限、不能移居,形成思维导图,让学生依据导图有中心、有条理、重证据地表达作者的观点,做一回忠实的信息传递者。

2.形成自我观点,合情合理交流

实用性文本的思辨性阅读一般要经历一个从读“文”(获取有用信息)到读“我”(重构自我认知)的过程;思辨性表达则要激起我有话要说的欲望,把形成的观点合情合理地表达出来。相对于文学作品,实用性交流更加依赖抽象的理性思维。信息时代里,有主见地表达观点越来越成为语文课程中信息类文本读写的重要目标。《只有一个地球》的教学在达成“能陈述作者观点”这一目标的基础上,可创设情境任务:“‘世界环境日’到了,请大家选择一句保护地球的宣传标语作为开头,结合课文和资料,进行3分钟的演讲。”这样,学生从照着课文“学着说”向形成观点“我来说”进阶,在观点陈述中培养学生的实用性交流能力。

3.迁移运用信息,理性解决问题

“实用性阅读与交流”学习任务群统整了学科逻辑和生活逻辑,以做事为途径,以实用为旨归,以解决问题为使命。“传递有效信息”除了说、写的交流,还包括“用语文做事”的任务,即把获取的信息迁移运用到实际生活中,合乎逻辑地解决生活问题。学完《只有一个地球》后,可以引领学生走向社会,去调查搜集破坏地球的现象,记录调查证据。并把看到的现象记录下来,把想到的见解有理有据地表达出来,写成一份以“爱护我们的家园”为主题的建议书,邮寄给相关部门。在写建议书中,学生成为社会的一份子,完成了一项负责任、有担当地传递信息的任务。这也为本单元的习作“学写倡议书”打下了基础。

有理有据地陈述、合情合理地交流、理性地解决问题是有效传递信息的三个层次,实际教学中应体现不同学段学生水平的渐进性。另外,传递信息要在真实或模拟情境中完成,采用学生喜闻乐见的形式表达,如游戏、表演、讲故事、情景对话、现场报道等。

三、植入思辨性评价,体现典型素养

2022年版课标在“实用性阅读与交流”学习任务群的“教学提示”中提出:“评价应注重学生在真实生活情境中语言运用的实际表现,围绕个人生活、学校生活、社会生活中阅读与交流的实际任务,评价学生实用性阅读与交流的能力。” 实用性阅读与交流其实是学生进入生活和社会的模拟,植入思辨评价,能进一步促进学生实用性阅读与交流的真实发生。

以课标学业质量评价标准为依据,整合“实用性阅读与交流”和“思辨性阅读与表达”学习任务群有关读写的要求,我们设计了三级水平来评价学生实用性阅读与交流的典型表现,同时以五年级下册《金字塔》为例,围绕“当讲解员介绍金字塔”这一情境任务,制订与之相对应的典型水平描述。(见表2)

植入思辨性评价指向在真实情境中解决实际问题,它与“思辨性阅读和表达”学习任务群高度吻合,形成一个整体,有效促进深度阅读和有效交流,真正提升满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要的阅读与交流素养。

总之,“实用性阅读与交流”学习任务群的教学,要把思辨融进获取信息、传递信息和解决问题之中并与之产生光合作用,让实用性文本的阅读和交流真实、深度发生,培养学生未来适应社会、服务社会的交往与实践能力。

(作者单位:浙江浦江县教育研究与教师培训中心)

责任编辑 郝 帅