“跨学科学习”的误区反思与课型研讨

作者: 朱爱华

本文系全国教育科学“十三五”规划 2020年度教育部重点课题《大成语文:基于跨界学习的小学语文整体育人实践研究》(课题批准号DHA200365)阶段研究成果。

2022年4月,教育部发布的新课程方案、新课标中均提出了关于开展“跨学科学习”的要求,即便这一要求在不同学科课标中有着不同的表达,但本质意涵是一致的。当前“跨学科学习”的实践与研讨空前热烈,呈现出探索的可贵,但也存在着一些误区。针对误区,笔者试图通过探寻相关课型来进行突破。

一、“跨学科学习”的误区反思

(一)关于理念定位的误区

当下关于“跨学科学习”有一种研讨:“从学科跨出,是否还要跨回学科?”有一部分老师认为,“跨学科学习”必须从学科跨出最终又跨回学科,因为这毕竟是语文课,所谓的“跨”是为了更好地学语文。这显然是纯粹的“学科主义”。也有人认为,“跨学科学习”是为了带领学生运用跨学科知识解决真实问题,无须再回归学科,这显然又无视了语文课性质,属于“超学科主义”。

其实在这种非此即彼的“二元论”之外,还存在着另一种可能:譬如一节综合实践课,可以从语文出发,非必要一定回到语文;一节语文课,非必要一定从语文出发,亦可回到语文,即便从语文出发,亦可抵达育人的上位目标。

笔者以为,发出如此争论,原因可能有三:

一是体现了对学科学习与跨学科学习二者关系的理解不清。在“学科”诞生以前,人们的学习是整全的、整体性的,或者说学科界限是模糊的。学科的诞生让学科内的学习更为深入、深刻与系统,这是学科学习的优势。这种优势使得学科学习相当长时间成为教育的主流。但毕竟人的大脑是不分学科的,人的生活需求以及他所生活的世界是不分学科的,导致人的成长归根结底难以分学科。特别是当人们发现有时一些学科问题用本学科思想解决颇为费力或者较为困难,而采用其他学科的思想来解决就特别方便时,跨学科学习便被重视了。此时的“跨学科”是基于学科诞生的。但当人们进一步发现,由于跨学科的介入,使得学科学习的收获远不止在本学科时,跨学科与学科的关系便构成了“基于学科,超越学科”。而人们似乎可以继续遐想,人类最终的学习是否会通过“跨学科学习”终又复归“整体性学习”?当然,彼时的“整体性学习”远不是学科诞生以前的整体性学习,而是包含“学科学习”“跨学科学习”的完整性学习。当然这是后话。如此,学科学习与跨学科学习并非非此即彼的对立关系,而是“兄弟般血脉相连”,它们统属于“完整学习”之下。

二是体现了对“跨学科学习”的价值目标理解不明。“跨学科”是为了什么? “跨学科学习”的目标最终指向人的全面发展。换言之,是为了实现“学科更广范畴地整体育人”,育“学科素养”抑或育“学科素养之外的核心素养”,其实皆可。也就是说,“跨学科学习”从学科跨出,可以跨回学科,也可以不跨回学科,根据实际需要而定,本质上助力学生完整生长即可。当然,在学科学习中实施跨学科学习,自当首先解决学科的问题,也就是说总体应该是“有且大于”的状况。

三是体现了对“跨学科学习”背后的思维观理解不透。支撑“跨学科学习”的思维观其实是“整体观”。所谓“整体观”,是指从全局考虑问题的观念,这种观念伴随于整个课程与课堂的实施过程中。而“跨学科学习”也就是整体观下的学科教育教学,是通过跨学科寻求更上位的整体“一”,发挥跨学科的整体“一”的力量(当然这种整体是动态的),实现完整育人。也就是说,“跨学科学习”(学科学习亦然)的目中首先是人的整体生长,学科素养发展只是其中的一个部分,整个教育教学过程中这种视角的顺序不宜本末倒置。

(二)关于实践定位的误区

2022年版课程方案提出了“原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”,于是实践中,“跨学科学习,仅仅限于在10%的跨学科主题学习时间里进行吗?”这一问题成为一种隐形的存在—— 一些老师误以为仅仅只是在10%的“跨学科主题学习”课时里才需要“跨学科学习”,其他课时似乎可以依然如故。

众所周知,一种思维意识、思维方法、相关能力的培养和形成,其实是不分时段的,非言仅在“10%的课时”里可以培养,其他日常课堂就不需要;恰恰相反,正是那种日常里水磨的功夫,最易培养出思维习惯与能力。而这里的“水磨的功夫”,其理想的路径应该是学以致用,也就是说,“跨学科”作为一种思维意识、思维方法,它应该伴随于每一门功课的日常学习,并被学以致用,学生才会得到更好的生长。因此,在几乎所有教学过程中,皆应秉持“跨学科学习”的意识,至少不能排斥。

(三)关于实施操作的误区

一是资源堆砌,缺少整合的必要性。有些老师误以为“主题堆砌”(即围绕一个主题将相关内容堆在一起)就是“跨学科学习”,这显然是一个初级认知。系统论告诉我们,没有内在关联的堆砌,它不是一个整体,不能发挥结构的力量。也就是说,这种堆砌缺少结构形成的必要性与可能性,无深度关联,空有广度,是不可取的。

二是整合生硬,缺少整合的融通性。有些老师误以为“跨越学科学习”就是“跨学科学习”,未能意识到所遴选的跨界要素之间的内在整合度,空有其表,无内在融通,缺少结构价值的生成。如,一位老师在《花钟》一课设计跨学科学习时,根据文中花儿开放的时间,他想到了关联数学中时间的12小时制,后来他又想12小时制能不能转化成24小时制呢?显然,转化成24小时制,这样一种选择就本文教学来看是缺少价值的。也就是说,整合生硬的原因是遴选的跨界要素之间缺乏价值关联。

三是高耗低效,缺少整合的效能性。有些跨学科学习课例,为跨而跨,不得要领。“锋芒被钝化、焦点被模糊和注意力被误导,结果是用一门学科的习惯来扰乱另一门学科。”(乔·莫兰《跨学科:人文学科的诞生、危机与未来》)有的甚至为了徒有形式的跨学科,花费很多时间用来主题检索、盲目扩张,导致隔靴搔痒、本末倒置,课时严重不足。如此,空有形式,无内在创生,无实质效能或者高耗低效。实为空耗时间与生命,如此操作要不得。

总体来说,出现这些误区,主要仍是因为对“跨学科学习”的价值意涵理解不深,对“跨学科学习”的基本特征把握不清,对跨学科课程研发流程缺乏了解与总结。

比如何为“跨学科学习”,众说纷纭,百度遴选的界定大家似乎普遍接受:“跨学科学习是指围绕一个中心主题,融合运用多学科的知识或要素,对中心主题进行设计和实施的教学。”但其实我们切不可仅限于此,忽略其“旨在通过多学科的协同教学,培养学生跨学科知识结构,增强多维度的学习思考能力以及综合考虑解决问题的能力”,实现完整生长的价值追求。

再如跨学科主题学习的基本特征,笔者以为应该关注这四个方面:一是主题性(目标聚焦度),二是开放性(资源开阔度),三是整合性(结构关联度),四是创新性(目标达成度)。而一个跨学科主题学习课程的研发与实施,它的一般流程基本有四个步骤:一是主题确立,二是要素遴选,三是跨界整合,四是融通创生。其中最为关键的是关于要素遴选,要区别“限定性要素”和“增值性要素”,根据需要关注要素遴选的内容和形式,包括选材关联的空间(领域)的广度、时间的长度、意涵的深度,它直接关联到跨界整合的可能,以及融通创生的效度。

二、“跨学科学习”的课型研讨

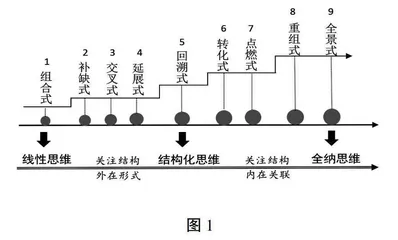

根据不同的分类标准,可以言说不同的课型。实践中,笔者团队根据“跨学科学习”中“跨之要素”之间的相互关系及功能,进行了“跨学科学习”课型的研讨。这是一种深入“跨学科学习”的内部肌理所作的实践探索。大致可以分为九种:组合式、补缺式、交叉式、延展式、回溯式、转化式、点燃式、重组式、全景式。细析其间,这里面体现了从“线性思维—结构思维—全纳思维”的发展,同时也呈现了一个隐形的关注视角,即从“关注结构的外在形式”到“关注结构的内在关联”。(见图1)

(一)组合式

组合式课型,即围绕同一主题,各领域资源或以并列式、或以渐进式、或以聚焦式呈现。

比如,一年级语文跨学科主题学习设计,笔者曾于1997年围绕“我爱国旗”这一主题,同一天内先后进行语文《升国旗》、音乐《国旗国旗真美丽》、美术《画国旗》、劳动《做国旗》、班会《国旗的来历》的主题教学。这是典型的“组合式”跨学科学习课例,同时也是形式比较单一、粗浅的整合课型。

但在实际研究中,笔者发现“组合式课型”其实可以具有不同组合层级,如“八卦图式”的组合显然区别于“水果拼盘式”的组合,它的内部黑白组合之间有一个互相转化的可能,像这样有内在紧密关联的组合方式,则是该提倡的。

比如金颖老师执教的六年级语文跨学科学习课例《桥》,设计了“说桥梁(从科学学科了解桥的功能)—识脊梁(结合课文理解老支书与桥的关系)—做栋梁(延展生活,激发梦想)”三个学习任务。依据“桥”的功能,将有形的桥与无形的桥相互交融,让学生在语文、科学、地理、道德与法治等多学科融合中深度学习,像文学家、科学家、设计师一样思考与行动。从而多层面、多角度认识世界,理解党性与人性,实现“物质之桥—生命之桥—精神之桥”的完整育人。

再如高洁老师执教的五年级综合实践课例“菜单中的学问”,她赞同“不是仅仅把两门学科粘在一起创造一个新产品,而是思想和方法的整合、综合”,将单科内容进行跨界整合,打破学科界限,以超出单学科的研究视野,学科间从拼盘式“相邻关系”,进阶到组合式“融通关系”。以社会生活中接触到的“菜单”这一真实问题为核心,围绕现实问题和全场景阅读的任务组合来组织课堂,为学生提供完整的教育情境,建立系统的思维方式,体验知识间的联系,旨在推动儿童新认知的出现,鼓励在组合式跨学科基础上完成创新与创造。

(二)补缺式

补缺式课型,即针对A学科资源所缺,把B学科(领域)的关联要素加注到A学科,从而对A学科相关内容起到完善、丰富、深化、拓展的作用。

比如特级教师李婷梅老师执教的六年级语文跨学科学习课例《古诗三首》(《马诗》《石灰吟》《竹石》),鉴于三首古诗内容及创作背景离学生生活久远,因此李老师从三个维度进行补缺:一是补背景,即紧扣事物的特点补充诗人生平及时代背景,将事物的关键特点与诗人的精神品格相连接,将诗人的志向放置于宏大的时代背景中,使诗人的形象立体化;二是补诗文,即从古诗的内容出发,补充相关题材的诗句,让所咏之物的形象深刻化,使诗人的形象丰满化;三是补数据,即补充《全唐诗》已存咏物诗数据,鼓励学生从课内走向课外,在大量诵读中领悟“笼天地于形内,挫万物于笔端”的写作之要,实现知识与知识、学科与学科的有效融合,以己之笔抒己之心,以己之行动弘扬中华之精神。

再如孙建兵老师执教的五年级语文跨学科学习课例《自相矛盾》,则考虑到学生学习小古文的实际,熟文深教,按照“读通小古文—理解小古文—演好小古文”的教学主线,通过“补断句、补思维、补创生”三个维度的补缺,拓展学习的广度、深度与厚度。特别是其中的“补思维之缺”匠心独具:他认为此文虽短,但寓意却深,作者思维之深刻,古今叹服。如何引导学生深入到作者的思维深处,是这节课的重点。为补这个“思维的缺”,他设计了“三只眼”的教学思路:三个人三种眼,同样的事物不一样的看法。商人长着一只“肉眼”,肉眼看到的是事物的表征;路人多了一个“心眼”,心眼能辨别事物的真假;而作者具有一双“慧眼”,慧眼能揭示规律。整个过程层层递进、启人深思、引人入胜,很好地实现了“补思维之缺”。这样的教是深刻的,是我们所需要的深度学习。

(三)转化式

转化式课型,即把A学科中的关键要素,转化成其他学科(领域)相关资源,从而A学科关键点得以更智慧或更有效地突破与创生。

比如尹贝芸老师执教的六年级语文跨学科学习课例《竹节人》,巧妙地将课文学习转化成“巧制‘竹节人制作说明书’,并教别人玩好这种玩具”这一任务,让学生将文学性语言转化为说明性语言,在关键处辅助以图示,利用劳动学科中的“工程意识”找到竹节人穿线的最优路径,最后在斗玩中体验传统玩具的乐趣,在创生中焕发传统游戏的新活力。多方面的转化,让学生在手脑并用中,不仅深入理解课文,更让学生在传承并创新传统文化的过程中,实践力和思维力得以发展,实现学科综合育人的目的。