梳理与探究:写作教学中发展学生个体语言经验的关键活动

作者: 吴勇

【摘 要】写作教学是学生形成和发展个体语言经验的重要节点,而“梳理”和“探究”则是其中不可逾越的关键环节和基本方式。梳理活动重在帮助学生“聚拢”写作经验,而探究活动则是借助解决问题来促进学生“突破”写作经验。任务情境是学生梳理和探究活动的温润土壤,在学生个体经验与写作任务之间架设一道桥梁。梳理和探究活动颠覆和扭转了传统的“教写作”风气,将“教写作”引向师生共同“做写作”。

【关键词】写作教学;梳理;探究;个体语言经验

写作教学是学生形成和发展个体语言经验的重要节点,而“梳理”和“探究”则是其中不可逾越的关键环节和基本方式。从“个体语言经验”形成过程来看,“梳理”就是“将积累的语言材料和学习的语文知识结构化,将言语活动经验逐渐转化为具体的学习方法和策略”[1],从而让学生零散的知识和经验形成逻辑关联,生成语用的类别和指向;“探究”则是针对真实的问题,“通过倾听、阅读、观察,获取、整合有价值的信息,根据具体交际情境和交流对象,清楚得体表达,有效传递信息,满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要”[2],从而让学生已有的语言经验在匹配具体鲜活的语篇任务情境的过程中实现重组和变构,实现个体语言经验的再发展。显而易见,“梳理与探究”不仅是写作教学结构性环节,还是学生写作学习重要的语言实践活动。

一、任务情境:“梳理与探究”活动的前提

“梳理与探究”是基本的语言实践活动之一。既然它们是镶嵌和贯通在写作教学过程中的实践活动,就需要“从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务”[3],让学生以鲜明的角色身份融入到写作学习中来,体验到一个写作者的作为和责任,从而享受到语言实践活动带来的尊严和价值。对写作教学而言,需要创设的学习情境和学习任务常常融为一体,主要有两种类型:

1.认知情境

这是文本自身的“语境”,即教科书编者所提供的“写话”或“习作”原有的语言环境。譬如三年级上册习作6“这儿真美”:“花园、果园,田野、小河……我们周围有许多美丽的地方,你发现了吗?让我们把身边的美景介绍给别人吧!”从学生熟悉的自然生活情境入手,引导他们借助写作去发现和探索周围的世界。譬如四年级下册习作5“游 ”:“你游览过哪些地方?哪个地方给你留下的印象最深?按照游览的顺序写写这个地方,把游览的过程写清楚。”从学生已有生活经历和经验出发,以此展开写作学习,让学习在熟悉的环境下发生和行进,可以有效缓解学生对写作的焦虑和困境。将学生的写作认知放置在一个熟悉和亲历的场景中,这让语言材料的梳理显得水到渠成和顺理成章——可以让每个学生站在写作视角对过往生活进行重新审视和发现,进而有目的地筛选与整合;可以对曾经学习过的相关写作经验进行罗列和归类,从而有针对地比对和匹配。与此同时,对于生活情境中具体内容进行权衡和掂量,确定最有把握、最有分量、最能指向表达目标的写作内容,这需要探究;怎样将经过筛选的内容表达得清楚明白,这更需要探究。在熟悉的生活与经验中探究,既有利于学生个体语言经验的调动,也有利于学生个体语言经验的重组与改进。

2.交际情境

在写作教学设计中,教师为了激发学生的表达需求,为了实现写作书面交际的功能,引导学生担当具体角色面对真实读者进行表达而创设任务情境。譬如六年级上册习作7“我的拿手好戏”,设计“十佳小能人评选”情境,让学生结合自己的所长,担当某个方面的“小能人”,借助“能人展示台”向全校同学展示自己的拿手好戏;比如三年级下册习作7“国宝大熊猫”,营造“我当熊猫推广大使”的情境,让学生梳理和整合资料,为大熊猫写推介词,让世界各地的熊猫迷们更加了解大熊猫。交际情境,让写作回归生活交往,更让每个学生在写作中找到自己的主体位置和主动责任。对于“梳理”而言,学生可以根据情境中的交际目的和对象,结合自身担任的角色,确定语言材料的指向;学生承担具体角色和实现角色任务的过程,就是探究活动的过程,在这个过程中,学生会千方百计调动已有的写作经验,进行反复尝试和完善,从而找到最适合的言语结构和最适合的语气措辞,从而抵达目标任务。

认知语境是写作教材的静态背景和“物理环境”,是学生写作学习发生的基础性前提,也是梳理和探究这两种语言实践活动实施的生活与经验土壤;交际语境是写作教学设计的动态场景和“化学现象”,是写作任务与学生个体形成切身关联的桥梁,也是梳理和探究这两种语言实践活动的动力源泉。一节优秀的写作教学课堂应当是认知语境和交际语境兼备,是梳理和探究活动的兼容,是学生写作学习兴趣和写作素养发展的兼得。

二、梳理活动:帮助学生“聚拢”写作经验

在当下写作教学过程中,梳理活动一直缺席。一方面,面对着语篇写作任务,学生不能迅速调集匹配的语言材料和语识经验,这极大地影响着学生语言运用的效率;另一方面,学生在日常听说读写中累积语言经验,缺乏结构支架来进行归纳和分类,一直处于零散杂乱的状态,这直接影响到学生个体语言经验的品质提升。而成就梳理活动的关键就是写作教学过程中教师能否提供与语篇写作任务相适应的梳理支架,让学生原有经验结构中的语言材料和语识材料对号入座,针对具体的语篇写作任务而形成与之对应的经验库存,为自身个体言语经验重构做好前提铺垫。在小学写作学习中,梳理活动会经历这样三个阶段:

1.写作学习初期,语言材料梳理是重心

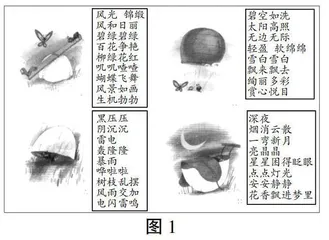

对于刚刚踏上写作之路的学生而言,最为缺乏的是语言材料,主要包括与任务语篇相关的类型词语以及基本句型。这就需要借助教师引领学生开展基本的梳理活动。譬如在二年级下册语文园地四中的看图写话:“看图,想一想:小虫子、蚂蚁和蝴蝶用鸡蛋壳做了哪些事情?它们有什么有趣的经历?把它们这一天的经历写下来吧!”要写“有趣的经历”,“写作前的准备越充分,写出来的东西信息量就越大,内容就会更有趣,结构也会更清晰”[4]。诚如斯言,对于二年级的学生而言,所需要的准备,就是匹配图画的类型词语,教师引领学生分工合作,针对本次写话的四幅图画,以插图为支架,对已经学习过的教科书词语表、文后练习、语文园地进行梳理,制作四个“环境语句箱”(见下页图1)。当然,还可以继续围绕插图,为三个小动物制作“动作词语箱”“心情词语箱”“声音词语箱”等等,以此丰富学生写话内容,减缓学生写话难的坡度。梳理的支架越清晰,对学生语篇建构的支持力度会越大;梳理的支架越细密,越能促进学生个体语言经验的结构化。

2.写作学习中期,言语结构梳理是关键

在写作教学中,教师最重要的指导就是为学生提供实现语篇写作目标的优质言语结构,为学生自主组段提供可靠的言语操作经验。对教师而言,能够对标语篇任务,引导学生梳理出最适合、最稳定、最贴近学生现有语言经验水平的例文支架显得至关重要。在四年级上册《我和 过一天》的写作中,如何让自己的想象变得神奇呢?这就需要教师引导学生从教材课文或相关范文中去梳理出最适合的表达支架。本单元课文《盘古开天地》中就藏着让想象变神奇的两个支架:一个是将神话或童话人物动作写神奇的支架:“巨人见身边有一把斧头,就拿起斧头,对着眼前的黑暗劈过去,只听见一声巨响,‘大鸡蛋’碎了。轻而清的东西,缓缓上升,变成了天;重而浊的东西,慢慢下降,变成了地。”这段文字最核心的动作就是“劈”:首先动作工具很神奇——巨人的身边怎么会出现一把斧子呢?其次动作声音很神奇—— 一声巨响;最后动作的效果很神奇——轻而清的东西变成了天,重而浊的东西变成了地。另一个是将神话或童话人物身体变化写神奇的支架:“他呼出的气息变成了四季的风和飘动的云;他发出的声音化作了隆隆的雷声;他的左眼变成了太阳,照耀大地,他的右眼变成了月亮,给夜晚带来光明;他的四肢和躯干变成了大地的四极和五方的名山;他的血液变成了奔流不息的江河;他的汗毛变成了茂盛的花草树木;他的汗水变成了滋润万物的雨露……”首先是脸部的巨变,接着是四肢和躯干的巨变,然后是血液的巨变,最后是汗毛的巨变。让学生发现,只要将童话或神话人物在使用法力时,显现出来的“动作过程”和“身体巨变”这两个方面的奇异景象写下来,故事就会神奇无比。这两个例文支架,清晰地显现出想象思维的运行轨迹,也充分展露出将丰富想象落地成语言段落的结构方式。只有经常引领学生进行这样的“例文支架”梳理,学生的个体语言经验形成和发展才会有基础,学生散碎的个体语言经验之间才会形成逻辑关联。

3.写作学习后期,表达要素梳理是前奏

在小学阶段,语文课程进入第三学段之后,写作学习内容的前后关联逐渐凸显,写作训练的系统性已经日益彰显。因为统编本教材“将学生必备的语文知识、基本的语文能力、常用的学习方式或适当的学习策略和学习习惯,分成若干个知识点或能力训练点,统筹规划目标训练序列,并按照一定的梯度,编排在各个年级的相关内容或活动中,努力体现语言文字训练的系统性”[5]。基于此,学生的写作学习展开之前,要以本次语篇写作任务为中心,对同种类型的语篇写作任务在不同阶段的写作训练要素进行梳理,从而明晰本次写作训练学生个体语言经验的生长点。以“介绍事物”为例,三年级下册习作1“我的植物朋友”,表达要素为“试着把观察到的事物写清楚”;三年级下册习作7“国宝大熊猫”,则是“初步学习整合信息,介绍一种事物”;五年级上册习作5“介绍一种事物”,要素递进为“搜集资料,用恰当的说明方法,把某一种事物介绍清楚”;五年级下册习作7“中国的世界文化遗产”要素再进阶为“搜集资料,介绍一个地方”。从植物到动物,再到事物和景物,介绍的广度在变换拓展;从借助观察状物到搜集资料状物,介绍的形式在更迭换代,写作的方式在借助前后写作学习内容的梳理。将单个语篇写作任务放置在同类的语篇写作任务之中,可以有效地让学生将在不同学段获得的同种类型的表达经验关联起来,不断巩固与叠加,不断延展和提升,不断丰富学生个体“介绍事物”经验的内涵和外延。

在写作学习中,教师要有目的、有意识地引领学生开展梳理活动,让学生的个体语言经验在不同情境任务中累积和整合,在不同的情境任务中穿越和融通,在不同的情境任务中变构和完善。

三、探究活动:促进学生“突破”写作经验

探究活动充分体现语文课程的实践性特征,充分沉浸和运行在学生写作学习过程之中:第一学段“对周围事物有好奇心,能就感兴趣的内容提出问题,结合其他学科的学习和生活经验交流讨论,尝试提出自己的看法”[6]——提出问题,交流讨论,发表看法;第二学段“能提出学习和生活中的问题,有目的地搜集资料,共同讨论,尝试运用语文并结合其他学科知识解决问题”[7]——提出问题,搜集资料,解决问题;第三学段“利用图书馆、网络等渠道获取资料,解决与学习和生活相关的问题。尝试写简单的研究报告”“对自己身边的、大家共同关注的问题,或影视作品中的故事和形象,通过调查访问、讨论演讲等方式,开展专题探究活动……”[8]——关注问题,专题探究,解决问题。在这里,所谓的“感兴趣”“共同关注”的“生活或学习”问题就是提出写作话题,“搜集资料”“调查访问”“交流讨论”“专题探究”就是进行“探究式”写作指导,“提出看法”“运用语文和其他学科知识”“写简单的研究报告”就是基于解决问题的学生写作。应该说,基于问题探究的写作教学就是引导学生瞄准任务调动已有语言经验、匹配情境重构经验组块、精准针对生成崭新语言经验的过程。

1.明确探究问题

在语文教材中,每一篇写话或习作都可以具化成一个情境任务,也就是学生需要用写作来解决的问题。有的语篇任务自带“问题情境”,譬如四年级下册习作4“我的动物朋友”,教材一连提出三个亟待解决的问题:①一只小羊不见了,请求伙伴帮忙找一找;②全家外出旅行,请邻居帮忙喂养小狗;③举家搬迁,请同学收养小猫。显而易见,需要通过学习写寻物启事、喂养指南、收养公告来解决问题,像这样的习作或写话就是冲着问题求解而出发的。有的语篇任务需要创设问题情境,譬如六年级下册习作2“写作品梗概”,可以将写作任务生成富有情境的问题挑战:

学校图书馆新到一批新书,为了让同学们更好地了解图书内容,决定为每本新书做一份作品梗概。参加撰写的同学,就可以成为这本新书的第一位读者。你愿意先睹为快吗?你愿意向大家推介这本新书吗?

接受任务挑战的开始,就是探究活动的开始,就是写作学习的开始。将写话或写作作为鲜活的生活情境中鲜明的探究问题,这是撬动和突破学生固有个体语言经验的始发动力,引动学生充满激情、富有担当地投入到写作学习之中,竭尽所能、千方百计地完成语篇任务。