梳理与探究:让学生个体语言经验在阅读教学中进阶

作者: 陈睿

“个体语言经验”是客观“语理”和主观“语感”相互作用的结果。它是学生在真实而丰富的语言实践中,通过主动积累、梳理和运用形成的一种语文内在核心素养,是学生阅读思维能力和表达水平的综合体现。2022年版课标的学段要求中“梳理与探究”替代并赋予“综合性学习”更丰富的内涵:一是其作为“学习内容”可融入“识字与写字”“阅读与鉴赏”等语文实践活动中落实;二是其作为“学习方法”重视学生主动梳理、探究的学习过程。统编本教材选文精美,立意高,是学生学习、积累、建构和运用语言的范本,教师开展阅读教学时应有意识地引导学生积极观察与梳理语言现象,逐步内化为稳定发展的个体语言经验。

一、“有意识”梳理:学生个体语言经验在阅读中进阶的立足点

(一)文体意识

“梳理”是学生的语言经验从碎片式走向序列化的前提。2022年版课标以学习任务群组织和呈现课程内容,从任务群表述上来看,融入了该任务群的学习目标、学习内容、学习方法和评价等。关于学习方法,我们仔细研读并推敲的话,不难发现这些方法的背后,其实渗透的是文体意识。不同的体式,有不同的表达特点和不同的语言运用规律。因此教师应引导学生阅读时根据不同“体式”,学习并梳理相应的学习方法,形成类经验。以民间故事为例:一年级学生学习《咕咚来了》,教师可引导学生发现文中反复出现的“不好啦,咕咚来了”,初步感受民间故事中“人物交替出现,句式语言相似”的表达特点。三年级下册《漏》,文章虽然很长,学生如若抓住“句式语言相似”的特点,学法迁移,很快会发现故事情节中虽然地点在变化,但都是先说老虎再说贼、贼和老虎的行动很相似,学生在阅读实践中自主发现并依据表达规律,复述就简单多了。

再如小说,五年级学生阅读短篇小说《“诺曼底号”遇难记》,梳理小说情节脉络,通过品读小说高潮部分中人物三次短促有力的命令,感受船长精神。六年级学生阅读《桥》时,基于品读人物和情节,进一步关注文中有关洪水肆虐、桥太窄了等语句,挖掘小说环境烘托、渲染、铺垫等言语表达特点。阅读教学中教师有意识地观照文体,学生自觉地从内容理解走向形式探究,感受不同文体语言的独特魅力,语言经验从“个经验”走向“类经验”。

(二)要素意识

语文要素从阅读知识、阅读能力、阅读方法、阅读习惯等方面系统勾勒出学生语言经验形成与进阶的蓝图。教师在教学过程中有意识地观照要素,可有逻辑地引导学生不断建构个体语言经验。以想象要素为例,比如:一年级学生阅读《小壁虎借尾巴》,可通过续编故事来想象;二年级学生阅读《古诗二首》,可以借助插图展开想象;阅读《一匹出色的马》时可联系生活想象文中句子“河水碧绿碧绿的,微风吹过,泛起层层波纹”所描绘的画面;四年级学生阅读《观潮》,可运用朗读与迁移想象的策略来体会自然之美;五年级学生阅读《鸟的天堂》,则是边读文中静态描写与动态描写的语言边想象自然的美好;六年级学生借助语言文字展开想象,体会文字形象之美,是经历了从积累丰富的语言材料到通过多角度发现语言现象和多元想象策略的渗透,不断叠加,在序列开展言语实践的过程中逐渐形成的语言经验。

(三)单元意识

统编本教材的单元以导语、课后习题、语文园地等板块紧扣单元目标有序开展语文学习。这样的编排,既指向教师有序的教,更指向学生的学。教师应有意识地引领学生开展单元梳理活动。以三年级下册第四单元为例:围绕“观察与发现”,本单元选编了《花钟》《蜜蜂》《小虾》。本单元的阅读要素是能借助关键语句概括一段话的大意,表达要素是观察事物的变化,把实验过程写清楚。《花钟》课后习题是引导学生模仿文中的句式和表达方法,写一写观察到的其他花草。《蜜蜂》课后习题从实验目的、实验过程、实验结论方面既为学生理清文章脉络提供支架,同时也在引导学生如何写一个实验,为单元习作做准备。《小虾》引导学生学会细心观察,并刻画细致生动。习作是让学生写一写最近做的一项小实验,细心观察,才能言之有物。“词句段运用”是学会在观察过程中主动思考并提出问题的习惯,并留心观察发现句子问题,修改病句,也是帮助学生养成良好的观察习惯。而“日积月累”则引导学生搜集和阅读更多的观察与发现的古诗名言。整个单元前有布置,中有铺垫,后有拓展、交流与习作表达的训练。单元教学之前,教师引导学生关注单元要素,阅读教学中引导学生聚焦课后习题,开展系列言语实践活动,在系统的训练中形成与之相应的关键语用能力。并利用“交流平台”和“词句段运用”引导学生阶段性地梳理和检验单元学习效果。

(四)学段意识

在培养学生语言文字运用能力的过程中,教师要增强学段意识。第一学段重在培养学生养成敢说、善听、能问的习惯,引导其根据不同的情境,运用积累的词句,选择适切的语气进行表达与交流。如,模仿课文中有代表性的短语、句式进行说话,读好疑问句、感叹句等特殊句式,引导学生在学习相关词句语用知识的基础上积累形成丰富的语言材料库,并尝试在言语实践活动中运用。第二学段重在引导学生关注文本中的语言现象并能在学习过程中运用这些关键语句理解内容,想象画面,感受表达效果,尝试复述等。第三学段则是进一步借助语言引导学生从读“内容”到读“表达”,如,学习文本借助具体事物抒发情感的表达方法;体会场景、细节蕴含情感的表达形式;体会并尝试运用动静态描写的方式;读写融合,学习运用描写人物的基本方法,点面结合记录一次活动;等等。通过品味语言获得丰富的情感体验,在充分熟悉语言的基础上发现语言。以阅读主题“革命领袖、英雄”为例:同一主题,低年级阅读英雄的童年故事,重在激发学生阅读兴趣,能产生敬仰之情和向他们学习的愿望;中年级则在朗读的基础上能够体会语言的特点,并能够运用语言学习复述;高年级接触诗歌、小说、影视作品等形式丰富的文本,可以运用语言讲述、赏析等方式,交流自己的情感体验,领悟主题表达。教师心中有学段意识,可以更准确地运用教材,进行符合语言运用规律和学生身心发展规律的言语实践活动,从而使学生的言语实践能力能富有逻辑地动态发展。

纵观统编本小学语文教材,第一学段侧重对作品情境、节奏和韵味的大体感受;第二学段基于重要段落和语句的理解,具体感受作品的语言和形象;第三学段关注语言、形象、主题的领悟程度。最终指向提高儿童对文学作品的欣赏水平和创意表达能力。

二、探究“运用”:学生个体语言经验在阅读中进阶的优化路径

(一)“情境”统领

笔者探究的“情境”特指学习情境。学习情境是围绕学习元素而设的学习任务或者问题,为实现教育目标而设计的包含特定学习元素的学习任务和问题场景。学生可以在学习情境中进行真实而有效的语文实践活动。知识是情境化的,是通过活动不断形成和发展的,是在实践活动和具体情境脉络中建构形成的。学生在真实的语文学习情境中进行沉浸式学习,更能获得言语知识、言语技能的提升。

“情境”统领单元学习,通过连接生活与学习,基于学生真实的生活需求和学习经验,从整体视角,重新建构单元的学习内容。以六年级下册第六单元综合性学习为例:教学时,教师可用“珍藏小学生活”作为驱动整个单元学习的情境任务。在“珍藏小学生活”这个情境统领下,通过“制作成长纪念册”和“举办毕业联欢会”两个学习任务,学生始终置身于“我是毕业联欢会的活动策划者”“我是成长纪念册的编辑”等角色中,教师可将适切的写作任务浸润在具体鲜活的情境中,设计不同文体的写作活动,引导学生尝试将自己难忘的人、事、物等用文字个性化地展现出来。辅之以指向习作的阅读、口语交际等活动,做到驱动、串联起阅读、写作、口语交际等系列言语实践活动。学生通过多样学习活动和多元学习成果,在一系列积极且愉悦的语言实践活动中,自主构建言语知识、方法和言语运用技能。

(二)“活动”驱动

2022年版课标在课程内容组织上明确指出:设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。“富有逻辑地开展实践活动”体现的是语文教学结构化的一种思维。“逻辑性”一是体现在以一个单元层面的宏观逻辑,二是落到一节课层面的微观逻辑。

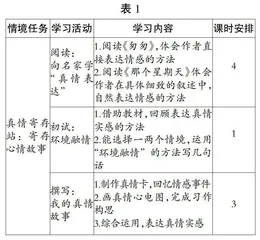

以六年级下册第三单元“让真情自然流露”为例:本单元指向的是“文学阅读与创意表达”这个任务群,旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文本语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验,表达自己独特的体验与思考。围绕“真情寄存站:寄存心情故事”这个情境任务,单元学习可开展系列活动, 具体如表1所列:

向名家学“真情表达”活动,重在阅读中通过体会“我”的心情变化,向教材学习表达真情的方法。教师教学《那个星期天》时可借助第1自然段帮助学生梳理文章时间线的作用,整体感知文本;接着运用字词学习,进一步感受到时间线的作用;然后借助核心探究问题“你感受到怎样的心情?从哪儿感受到的?”作者是怎样表达这样的心情的?引导学生精读“早晨—下午—黄昏”有意义关联的段落;最后以意义段为单位,教师引导学生从读“心情”到读“表达”,从内容理解到形式探究,通过品味语言获得丰富的情感体验,在充分熟悉语言的基础上发现语言现象,促进学生深度阅读,为单元习作表达做准备。“初试”活动中,教师应借助“交流平台”“初试身手”在引导学生回顾表达真情实感的方法基础上,运用“环境融情”进行言语实践。“撰写”活动重在帮助学生梳理并整合单元学习表达真情实感的方法,撰写自己的真情故事。教师可按照“选材—构思—预写—评价—修改—完成”这样的结构实施习作课教学。为更好地兼顾作前指导和作后讲评,教师可在“预写”活动中,先引导学生回顾并运用本单元学习的让真情流露的写作策略和方法(内心独白是直接抒情,通过刻画人物的语言、动作、环境描写来间接抒情)进行自主写作,完成印象最深刻、感触最深的这一部分。在学生“预写”的基础上,再进行写作指导,通过学生自评、互评与师生补充,形成观点,也就是与语篇写作任务最适切、最吻合、最精准的指导。在此基础上,引导学生对“预写”段落进行二度修改。以“预写”暴露真实学情,以真实学情为基础开发精准的写作支架,以写作支架引动学生的言语品质提升。整个单元学习活动的设计,目标聚焦、彼此关联,整个单元教学有秩序、有层次地串联起来,结构严谨,从阅读走向表达,读写结合的路径更加清晰。

(三)“思维”支撑

语言与思维相辅相成。思维的清晰性、深刻性、活跃性和独创性,决定着语言的精确性、生动性和独特性。可见,思维提升是儿童个体语言经验进阶的重要标志。梳理语文教材,很多文本是训练学生言语思维的好材料,因此,阅读教学应重视学生言语实践和思维活动的相互推进。

一方面,我们可以在阅读活动中引导学生借助并运用展示思维过程的工具。比如:圈画信息作简单推断,借助图示、大纲、表格、思维导图等方式梳理言语思维的过程。另一方面,我们可在阅读中开展辨析观点、讨论想法、质疑解惑、比较归纳等言语实践活动,引导学生通过评析、比较、归纳、综合、诠释、评价、联想等思维活动,促进学生在品味语言文字中不断锤炼、优化个体言语思维。以三年级下册第四单元《花钟》一课为例:本课阅读目标是学生能借助关键语句概括一段话的大意。如何引导三年级学生在阅读中敏感地捕捉到关键语句?教学时,教师可首先借助“比较”的方法,让学生对比读本段首句“鲜花朵朵,争奇斗艳,芬芳迷人”和第二句“要是我们留心观察,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是不同的”,然后引导学生阅读段落后面的内容,找相关理由验证关键语句。在比较和验证下,学生不断与语言文字接触,确定“要是我们留心观察,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是不同的”。接着让学生聚焦这句话,用删减和验证的方法,提炼关键句,最后确定本段段落大意可以概括为“一天之内,不同的花开放的时间是不同的”。学生在找关键句、比较、验证和提炼的过程中,对“关键语句”和“概括”的概念也趋向清晰。

(四)“成果”强化

“个体语言经验”是在丰富的语言实践中不断提升的语用能力。学生在语言运用中产生相应的实践成果。学习内容不同,活动形式多样,呈现的成果也应该是丰富多元的,如观察、访谈、朗诵、表演、观赏、搜索、制作、研究、汇报、交流、讨论、项目学习、社区服务、社会实践等。比如三年级下册综合性学习“中华传统节日”,学生可以小组为单位,申报“传统节日习俗小报”“传统节日歌曲展演”“传统节日故事汇展”“制作传统美食”等项目。这些学习成果既激发了学生学习语文的兴趣,更好地落实了“双减”政策,同时也将关注语用从语境、语篇拓展到生活、文化、社会等领域,进一步让学生感知到学习语文是为了更好地生活。

(作者单位:江苏南京晓庄学院弘景实验小学)

责任编辑 郭艳红