“跨”中实现“越”,提升学生核心素养

作者: 华燕

跨学科学习要基于学科理解,将学科知识与多学科、多媒介相融合,建立联接,在真实情境中点燃学生的兴趣,促使学生主动探究、灵活运用、创意建构,从而实现用语文做事的旨归,实现多重跨越,提升学生的核心素养。

笔者以四年级上册第四单元“我看中国神话故事”语文跨学科学习为例,谈谈跨学科学习的实施要略,如何在“跨”中实现“越”,让学生的素养全面发展。

一、把握“基点”,体现“语文+”理念

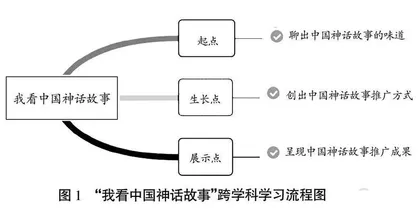

教学时,教者要发现并创生教材的育人价值。“我看中国神话故事”的教学灵魂为“做文化传承者,让文字活起来”。教学起点是在神话单元中整合梳理,聊出中国神话故事的味道;由此产生生长点,创出中国神话故事推广方式;再引出课堂展示点,呈现中国神话故事推广成果。(见图1)在读懂神话故事情节,会赏神话人物形象,悟出神话精神传承基础上,争做文化的传承者。

语文学习是基点,语文跨学科学习要基于语文本位,根据不同学科知识的内在联系,把分散在各科之间的知识点重组、串联,从而形成一棵“知识树”。紧紧围绕教学目标,用语文做事,课堂中不同学科的融合、多媒介的嵌入,非简单机械拼凑,且跨“出”后要跨“回”,形成内在联系。

以下是课堂教学片段:

师:快速读学过的《盘古开天地》《精卫填海》《女娲补天》三篇中国神话故事,你们发现这三个故事有什么共同点或者相似点?

(生默读后交流)

生:无论是盘古、精卫还是女娲,都遇到了困难或灾难,都克服了重重困难,去解决问题。

生:这些角色都有神力,充满着神奇的色彩。盘古居然能劈开宇宙“大鸡蛋”,还能顶天立地,最后化生万物,太不可思议了;女娲能补天上的窟窿、地上的裂缝,好有神力。

生:他们身上都蕴藏着伟大的精神,比如不怕困难、为百姓着想、无私奉献……

师:这些精神品质已经融进了炎黄子孙的血液里,随着神话故事代代相传,散发着永恒的魅力。古有神农尝百草、李时珍编写《本草纲目》,今有屠呦呦研制青蒿素,给世界医药送上了一份礼物;古有神农种五谷,今有袁隆平发明杂交水稻,成为“杂交水稻之父”……这就是中国古代神话精神的传承。

以单元为单位,抽取三篇中国神话故事,进行情节、人物形象等的聊读、品评,在原有单篇阅读的基础上把散点的篇串成整体,用“第三只眼”去审视中国神话故事的内在结构、形象的相同点,这是一种思维的整体观照,是对中国神话故事这类体裁的梳理探究。在此基础上拓展其他中国神话故事,印证内在的联系,并勾连古今,提炼出中国古代神话精神传承的意蕴。基于语文学科本位的思辨性的聊,为学生打开了认识中国神话故事的思维之窗,为传承文化精神奠定了情感基调,更为做“中国神话故事推广者”注入了动力之源。

再如现场呈现推广中国神话故事成果,也体现了“语文+”的理念。配乐朗诵版——朗读+配乐,音乐的美感是基于理解文本的内在情感基础上的一种辅助,一种点睛;手绘设计版——概括+美术,手绘是在基于对《盘古开天地》故事情节理解的基础上,再以创意绘画的方式呈现连环画的效果,绘画是对小标题的一种外化形式;手指谣创编版——习作+表演+音乐节奏,表演是学生喜爱的方式,结合与时俱进的手指谣加上律动的节奏,学生即兴的习作成为表演的剧本,学生成为了编剧、演员。

二、点燃“趣点”,用儿童的方式打开学习过程

在设计任务情境时,将任务群以燃“趣”的方式设计内容,激发学生的兴趣、挑战欲望,在不同的趣味活动中,为学生的跨学科学习拓展学习空间、丰富活动形式、提供历练平台,充分打开学生的学习过程,实现学校课堂和教育现场的无缝对接。

“我是中国神话故事推广者”这一挑战性任务的创设与达成的过程中,设置了学习活动:(见图2)

活动一:引“趣”

1.学校将在微信公众号上开设“我看中国神话故事”栏目,请同学们通过丰富的形式,让中国神话故事中的文字、人物、精神活起来。(出示任务:我是中国神话故事推广者)

2.老师和班里的几位同学先行思考行动起来了,究竟有哪些好的点子呢?

开盲盒:盲盒的封面是中国神话故事卡通人物,猜对神话人物就可打开盲盒里的推广金点子。

活动二:享“趣”

1.“隐藏款盲盒”需要大家有更多丰富多彩的推广好点子,搜集能量开启。

2.小组合作,全班交流。

活动三:揭“趣”

1.大家的金点子足以打开隐藏

款盲盒,看看里面究竟是什么。(播放手指谣小视频《挖呀挖呀挖》)

2.熟悉的旋律,简短的童谣,加上适当的动作,就能把我们带入到充满童趣的情境中。中国神话故事推广是不是也能借用这样的手指谣方式呢?相信一定会传播得更广。

活动四:创“趣”

1.课堂上一起实现其中的几个金点子。

2.出示:

配乐朗诵版:选择一个神话故事或精彩的段落,深情朗读,并选择合适的配乐。

手绘设计版:根据《盘古开天地》的故事情节,先列好连环画的分页篇名,再设计绘画其中的一个或几个画面。(见图3)

手指谣说唱版:选择任意一个中国神话故事,先改编童谣的语言,再试着加上动作,和着节奏来演绎。

活动五:展“趣”

1.根据各自兴趣和特长选择推广任务,迅速换位,成为新的小组,讨论实施。

2.教师巡视,分组指导。

3.分组全班展示。

“跨”的话题要基于学生学科实际、生活实际、成长需要,让跨学科学习具有真正的价值。微信公众号“我看中国神话故事”栏目征集,蕴含着作为中华儿女传承并推广中华优秀传统文化需要尽的绵薄之力。“我是中国神话故事推广者”跨学科学习任务主题应然而生,学生的内在情感、责任也被唤醒,创意被激发。学生在充满童趣的情境中,学、思、创、展,实现高效学习,既轻松愉悦,又深度思维,传承之路已然开始。

三、实现三“越”,让文字活起来

跨学科学习活动需要有教师的支持性辅助,“手绘设计版”设计图和“手指谣说唱版”创编文案便起到了很好的支架作用,让学生思考有依托、操练有阵地,实实在在将跨学科学习落脚点扎根于课堂,并依托教师的深入指导,让潜藏学生脑海中的金点子外显,课堂也从知识本位向素养本位发生转向,真正实现学科的融合。

1.身份的跳越,活化学生的角色体验

在整堂课中,学生的身份在不断地变化,从初入课堂时的“神话评价者”到“创意推广金点子建议者”,再到现场选择呈现展示的“朗读者”“绘画者”“设计者”“创编者”“合作者”等等,学生不知不觉进入角色,潜移默化中实现了一个个身份的切换,在不同的角色体验中进行不同的挑战任务,在运用多学科知识发现、分析、解决问题的过程中实现质疑、思考的学科实践状态。身份的跳越背后,实则是一个个问题解决的跨越,一次次语文能力提升的超越。

2.思维的飞越,激发学生的创意灵感

语文跨学科学习要鼓励学生在主题任务情境中探寻不同学科知识的内在联系,经历由外向内、由实践向思维的转化。如何产生实践需求、探究欲望、创造冲动?语文跨学科学习要加强课程内容与学生生活、现代社会和科技发展的联系,满足学生情感生活、审美生活、日常生活的需要。尤其是与生活勾连,让学生在真实的生活情境中自主投入到学习中。为微信公众号“我是中国神话故事推广者”出金点子,就是一个具有真实生活意义、有挑战性的任务。交流创意金点子时,学生精彩创意不断:拍小视频发抖音、“喜马拉雅”朗读、向中央电视总台《典籍里的中国》投稿、系列书签、文化衫、不同语言的歌曲、举行中国神话故事节、表演课本剧、电脑动态壁纸、手机壳、开发游戏、童谣、儿歌、制作特色美食、主题餐厅……

3.成果的呈现,彰显学生的综合素养

学生在课堂上有限的时间里能够绘出《盘古开天地》的连环画吗?能够编出某个中国神话故事手指谣并表演吗?在没有尝试前,笔者怀着忐忑的心。可是几次课堂上学生的“惊艳”之作给了我莫大的鼓舞,也让我相信只要给学生合适的时空和有效的支持,他们会反馈你无限的精彩。

朗读《盘古开天地》片段“化身万物”选择配乐时,学生认为所配音乐要有神奇的感觉,也要能体现出盘古无私奉献的精神,所以旋律要适当抒情、能让人感动,不能太轻快愉悦,也不能过度悲伤。这是学生在理解文本的基础上对于朗读配乐提出的适切理由,分角色朗读、轮读、齐读的分工与音乐的融合,体现了学生的综合素养。

《盘古开天地》手绘设计更是凸显了有绘画才能学生的美术素养,在小标题确定后,学生用寥寥数笔、用黑白线条画出了连环画,尤其在“劈开天地”的美术构图上,有的是全景图,有的是一把巨斧的特写图,有的则由宇宙内被劈开的视角构图,学生充分发挥着各自的创意,把绘画技巧与神话故事情节巧妙融合,创意令人惊叹。(出示图4:学生手绘设计版《盘古开天地》)

网红版“挖呀挖呀挖”手指谣也成为学生效仿的创编方式。在短短的课堂实践中,大家先选定神话,再编好歌谣文本,随后加上动作练习,最后一气呵成地呈现,非常有挑战性,也让我看到了学生生成的无限精彩。学生创作的手指谣:

《盘古开天地》手指谣

在混沌的“鸡蛋”里/盘古劈呀劈呀劈/天地成形了/站在天地中/双手撑呀撑呀撑/盘古累倒了/变呀变呀变/身体化万物/化成了美丽的大世界

《精卫填海》手指谣

在大大的东海边/女娃去游玩/大浪掀呀掀呀掀/女娃淹死了/化作精卫鸟/衔起木和石/填呀填呀填/誓把东海来填平

手指谣的创作是课堂展示的又一亮点,学生精彩呈现后,教师适时参与,用“我看中国神话故事”课堂版手指谣结束整堂课,既达到跨学科学习师生共融的效果,又达到提升课堂的灵魂“做文化传承者,让文字活起来”的目标。

教师创作的手指谣:

“我看中国神话故事”课堂版手指谣

在什么样的课堂里,我们聊呀聊/在中国神话故事里,我们聊呀聊/说出神奇,品出精神,神话英雄记心间/在什么样的课堂里,我们继续创呀创/在中国神话故事里,我们继续创呀创/绘出色彩,唱出童趣,神话传承我们在行动

(作者单位:江苏无锡市五爱小学)

责任编辑 郝 帅