品场景细节,感家国情怀

作者: 何捷 王星

一、目标引领,明晰主要人物

1.明确单元目标

师:同学们,今天我们学习第22课,一起读课题。

生:(齐读)为中华之崛起而读书。

师:同学们,这篇课文选自第七单元,读一读单元的目标。(出示单元目标)

生:(齐读)关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容。

2.了解主要人物

师:我们先来关注这一课的主要人物。大家通过预习已经知道本课的主要人物,把他的名字恭恭敬敬地说出来。

生:周恩来。

师:我向大家郑重介绍,周恩来是伟大的无产阶级革命家,是中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。大家认识周恩来了吗?

生:认识了。

师:好,请回忆本课的主要人物是——周恩来(生齐说)。周恩来说的一句话是——

生:为中华之崛起而读书。

(评析:单元教学目标是教学设计的起点,也是教学行为的终点。上课伊始,教师直接与学生明确本单元的学习目标,对本堂课学生最终要达到的学习成果有了具体描述和整体规划。加之初步了解主要人物周恩来和他的一句话,为下文理解和感悟周恩来的家国情怀做铺垫。)

二、梳理事件,把握主要内容

1.以课后题为抓手,构建事件框架

师:接下来我们再来关注本课的主要事件。

师:同学们,请大家打开课本,看一看这篇课文的第一道课后练习。(出示)

思考:默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容。

提示:时间、地点、事件。

师:请看第一件事,我的提示是这件事发生的时间是在——(出示:新学年开始)发生的地点是在——(出示:修身课上)事件是什么?

生:魏校长问他们一个问题,周恩来回答“为中华之崛起而读书”。

师:掌声鼓励。同学们请看,这件事归纳为——(出示:立志为中华之崛起而读书)

师:接下来跟大家配合一下,我说时间、地点,你们说事件。在新学年开始,修身课上发生的一件事情是——

生:(齐说)立志为中华之崛起而读书。

师:第二件事看谁最快概括。12岁那年,在奉天家中发生了什么事?

生:周恩来的伯父告诉他,在奉天不要随便乱走,因为奉天有些地方被外国人占据了。

师:太好了,读得相当精准。归纳一下,第二件事是“与伯父谈论中华不振”。

师:明明是自己的地方,但是却被外国人占据了,所以说——中华不振(生齐说)。

师:掌声鼓励,太棒了!我们试试看同学们接得顺不顺。12岁那年,在奉天家中发生的事件是什么?

生:(齐说)与伯父谈论中华不振。

师:第三件事发生在一个星期天,地点恰好是被外国人占据的地方。这件事比较复杂,谁能够概括?

生:有个女人的家人被外国人的车碾死了,想找警察来教训一下外国人,但是警察没有教训外国人,却教训了她。

生:用简练的语言概括就是——周恩来如何体会到中华不振。

师:能不能给他点掌声,太优秀了,看看他跟何老师概括的像不像。(出示)

目睹同胞被欺辱

师:刚才那个女生很优秀,她

是描述事件;男生也很优秀,他是概括事件。我们来看一看,第三件事是一个星期天,在被外国人占据的地方——

生:(齐说)目睹同胞被欺辱。

师:接下来快问快答,这篇课文写了几件事?

生:(齐说)三件。

师:第一件是在新学年开始,

修身课上发生了什么事?

生:(齐说)周恩来立志为中华崛起而读书。

师:12岁那年,在奉天家中是什么事?

生:(齐说)周恩来与伯父谈论中华不振。

师:在一个星期天,在被外国人占据的地方发生了——

生:(齐说)周恩来目睹同胞被欺辱。

师:请同学们用一分钟时间迅速地把这三件事说几遍,能说几遍说几遍,说得越顺越好。计时开始。

(生练说,师巡视。)

师:三件事都说到心里去了

吗?都记住了吗?好,同学们来看,在这个单元的交流平台是怎么说的——有的文章写了不止一件事,如《为中华之崛起而读书》一共写了三件事,可以先弄清每件事讲了什么,然后把几件事连起来,这样一来同学们就学会了把握课文的——

生:(齐说)主要内容。

2.有序串联顺序词,连贯串讲事件

师:但是现在就能连起来说了吗?

生:不能,我发现这几件事不能直接连,因为这几件事的先后顺序有问题。

师:很好,所以建议大家先理清事件发生的顺序,然后再按照顺序连起来说。

师:要搞清楚这几件事发生的顺序,一定要读好一个神奇的自然段。请同学们打开课文的最后一段,考考我们班的朗读水平,好不好?一起读。

(生齐读最后一段)

师:读得真好。这里的“此时”指的是在发生了哪件事之后?

生:目睹同胞被欺辱。

师:掌声鼓励。你的思路相当清晰,全班跟着他说一遍,请问“此时”指的是何时?

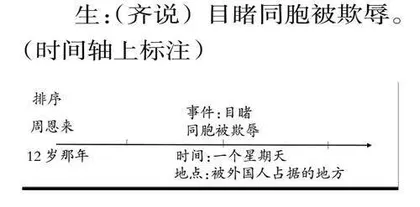

生:(齐说)目睹同胞被欺辱。(时间轴上标注)

师:再看课文,此时他才体会到中华不振。同学们,“中华不振”这个词是周恩来才接触到的吗?

师:不是。

师:什么时候他第一次接触到了这四个字?

生:与伯父谈论中华不振。

师:掌声再次响起。你太优秀了,记忆力超强。你们看,确实第一次提到的“中华不振”是在与伯父谈论这件事上。可见这件事是先发生,然后他才真正遇到了“中华不振”。那么我们来看看第三件事,修身课应该发生在之前还是之后?

生:最后。

师:大家看,经历了与祖父的谈论,经历了目睹同胞被欺辱,最后才来到修身课上。周恩来才——(生齐说:立志为中华之崛起而读书)。

师:请全班同学盯着时间轴,

看看谁反应最快。这三件事的顺序是第一件是——(生:与祖父谈论

中华不振);然后紧接着就发生

了——(生:目睹同胞被欺辱);最

后在修身课上——(生:立志为中

华之崛起而读书。)(完善时间轴)

师:接下来给大家半分钟,用

上“起先、之后、最后”的顺序词把这三件事连起来说。

(生练说,师巡视。)

生:起先他与伯父谈论中华不振;之后他到一个被外国人占据

的地方,亲眼目睹了中华同胞被

欺辱;最后他立志为中华之崛起

而读书。

师:掌声响起。只有一个小问题,你要说清楚他是谁。

生:周恩来在12岁那年,在奉天家中,和伯父谈论中华不振;然

后一个星期天,在被外国人占据的地方,亲眼目睹了同胞被欺辱;最后在新学年修身课上,周恩来有了一个坚定的回答,就是为中华之崛起而读书。

师:恭喜大家,因为你们已经初步达成了本单元的学习目标。

(评析:这个板块的核心任务

是“连起来说说故事的主要内容”。教师先以课后练习题为抓手,辅以记叙文六要素中的时间、地点、事件,引导学生最终概括出三个故事。再引导学生关注课文最后一个自然段,通过抓住关键词“此时”“中华不振”,借助时间轴支架帮助学生逐步梳理三件事内在的逻辑联系。最后水到渠成,学生能根据表示时间先后的顺序词串讲三个故事,初步达成了单元教学目标。)

三、聚焦“怪事1”,品析内心震撼

1.品读“立志”故事,圈画找寻线索

师:奇怪的事情来了,为什么明明最后发生的事情却要先写?这件事必有原因,我们必须把原因搞清楚。第一步,先读一读周恩来立志的故事。(出示第1~9自然段)

(生读)

师:第二步,圈出魏校长言语行为中你感觉到的特别之处。

(生圈画)

师:我们一起读一读这节课上魏校长做的一件很怪的事。(出示:魏校长听了,连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”)

(生齐读)

师:魏校长是号召别人去——

生:学习周恩来。

2.补充材料,再读感悟

师:为什么周恩来的一句话会引发魏校长如此反应呢?

师:整整十年,列强一直在我国东北地区实施侵略行为。再给大家看一幅图,(出示列强侵略中国的图片,略。)这幅图非常形象地让我们感受到当时列强对我国的侵略。所以魏校长听完周恩来的立志后,会连声称赞道——

生:(齐)“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

师:这回读得就有气势了,有

志者当效此生。此生是谁。

生:周恩来。

师:说了什么?

生:为中华之崛起而读书。

师:同学们,这句话读到这儿,我觉得大家才读出点气势来。

3.提供支架,想象说话

师:结合刚才提供的材料,思

考一下魏校长的惊叹。假如你是魏校长,你心里会对周恩来有什么样的评价?(出示)

惊讶啊,少年周恩来……

生1:惊讶啊,少年周恩来小小年纪就能说出这么伟大的志向,真了不起!

生2:惊讶啊,少年周恩来居然小小年纪就想为国家立功。

师:周恩来小小年纪就会为国分忧。好,你们看魏校长还可能会希望全班同学怎么样?(出示)

希望啊,全班同学……

生:希望全班同学都向周恩来学习。

师:学习周恩来身上的什么?

生:学习他的胸怀,学习他的爱国品质。

师:魏校长对全班同学还寄予了什么希望?

生:希望全班都向周恩来学习为国家担忧。

师:魏校长对整个民族有了什么期盼?(出示)

欣喜啊,我中华民族......

生:欣喜啊,我中华民族出现了很多人才。

生:欣喜啊,我中华民族要从深坑里跳出来了。

师:什么叫“深坑”?

生:被外国人欺辱。

师:没有人才就犹如陷入深坑,现在能拉出深坑的是什么力量?

生:是这些爱国者为中华之崛起而读书的力量。

师:掌声鼓励!

(评析:这个板块的教学,教师抓住矛盾点——为什么后发生的事件先写,进一步引导学生关注第一个事件,通过圈画魏校长言语中的特别之处,结合补充的当时的时代背景,创设语用情境,提供言语支架,激发学生的表达欲望,进一步体会当时魏校长对周恩来强烈爱国情感的赞叹。)

四、聚焦“怪事2”,推动情感升华

1.品读“怪事2”,体会“中华不振”

师:同学们,再读一件奇怪的事。(出示)

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人……

(生读)

师:这件事中我们的同胞被怎么样了?

生:(齐说)被欺辱了。

师:同学们,这件事为什么是奇怪的事呢?先看看这件事的起因,一起说。

生:(齐说)亲人被外国汽车轧死了。

师:按道理说,如果亲人被外国人的汽车轧死了,你觉得事件的经过应该是怎样的?