《朱德的扁担》(二上)教学

作者: 曹爱卫

第一课时

板块一 初识伟人,识记相关生字

师:同学们,一年级的时候,我们学过一篇课文,(出示《吃水不忘挖井人》课文插图)看图,谁能想起课文的题目?

生:《吃水不忘挖井人》。

师:再看这幅图,(出示《八角楼上》课文插图)是我们刚刚学过的课文,课题叫——

生:《八角楼上》。

师:这两篇课文都写到了同一个人,课文里称他为——

生:毛主席。

师:“毛主席”姓“毛”,“主席”是职务,有谁知道“毛主席”名字叫什么?

生:毛泽东。

师:你是怎么知道的?

生:我看打仗的电视剧知道的。

师:是呀,看一些有意义的电影、电视剧,也能增长见识呢!“毛泽东”名字里的“泽”字,是我们今天要认的生字。仔细看看“泽”字,猜猜看,“泽”和什么有关?

生:“泽”和水有关,因为它是三点水旁。

师:是呀,“泽”本来指水或水草积聚的低洼处,你知道“泽”有哪些朋友吗?

生:水泽、沼泽。

师:真好!给“泽”找了这么多好朋友。毛主席领导工人、农民闹革命,建立了新中国。和他一起闹革命的还有很多伟大的人物,朱德就是其中的

一位。(出示朱德照片及标注拼音的词语“朱德”,请学生拼一拼,读一读。)

师:朱德是中华人民共和国十大元帅之首。“朱”在这里是姓,我们班谁也姓“朱”?

生:朱某某。

师:“朱”本来的意思是红,有一个词叫“朱红”。“德”字,我们在生活中、阅读中经常见到。(出示《道德与法治》课本封面图片,并将 “德”字用红笔圈出。)看本书,熟悉吗?“德”字在哪里?

生:《道德与法治》中的“德”。

师:这是我们在学习的一门课程。再看,老师这儿还有一张旅游海报,(出示海报图片,并将图中的三个“德”字用红笔圈出。)你发现了吗,这张海报是关于哪个国家的?

生:德国。

师:仔细数一数,这张海报中,有几个“德”字?有几个就竖几个手指头。

(生数,并举三个手指头。)

师:对,这张海报中一共有三个“德”字。同学们,在生活中、阅读中,只要我们有心,就能认识很多生字。毛泽东和朱德都立志解放中国的穷苦百姓,让大家过上好日子,这种有共同志向的人,我们就称为“同志”。“志”,上面是个——

生:士。

师:下面是个——

生:心。

师:我们就可以这么记“红军战士一条心”。朱德称毛泽东

为——

生:毛泽东同志。

师:毛泽东称朱德为——

生:朱德同志。

师:我们今天学的这篇课文是——(板书课题:朱德的扁担)

生:(齐读)朱德的扁担。

师:“扁担”的 “担”读轻声,再读一遍。

(生再次齐读课题)

师:你们见过扁担吗?谁来指指看,哪一条是扁担?(出示一名战士肩挑扁担图片,并标注挑担、扁担、一副担子三个词语。请一生上台在课件上指出“扁担”。)

师:对了!扁担扁扁的、长长的,是用来挑担子的工具。你们看,扁担的前后两头各有一个箩筐,箩筐里可以装东西。一根扁担、两个箩筐就组成了“一副担子”。朱德同志把担子挑在肩上,就叫——

生:挑担。

师:让我们再一起读一读这三个词。

生:(齐读)扁担、一副担子、挑担。

板块二 朗读课文,了解故事内容

师:《朱德的扁担》讲了什么呢?请同学们打开课文,赶快去读一读吧!这次读书,要做两件事情,请看——(出示)

1.读:自由朗读课文,读准字音,读通句子,难读的句子多读几遍。

2.标:给课文标上自然段序号。

师:课文总共有几个自然段?

生:4个自然段。

师:很好。这4个自然段中,有没有比较难读的句子?

生:第1自然段的第一句话,我读不好。

生:第2自然段的第二句话,我也读不好。

生:第3自然段的第三句话,我也读不好。

(根据学生反馈,教师在课件上用横线画出相关句子。)

师:看来,大家认为难读的句子主要集中在这三句话。那我们就一句一句再来练一练。先看第一句。(出示)

1928年,朱德同志带领队伍到井冈山,跟毛泽东同志带领的队伍会师了。

师:请大家根据老师的提示来读。请听:谁带领队伍到井冈山?

生:朱德同志带领队伍到井冈山。

师:对,当我们把“朱德同志带领队伍”连起来读,语义就能通过声音很清楚地表达出来了。再听:1928年,朱德同志带领队伍到井冈山,跟谁带领的队伍会师了?

生:1928年,朱德同志带领队伍到井冈山,跟毛泽东同志带领的队伍会师了。

师:发现了吗?当我们注意把几个表达完整意义的词语连起来,读起来就流畅了。那你们知道什么是“会师”吗?

生:“会师”就是“两个人见面”。

师:“会师”指的是两个人见面吗?我们一起去看一看当时“会师”的场景,你会有新的发现。(播放中央电视台《国家记忆》之 “井冈山会师”视频片段。)

师:现在谁知道“会师”是什么意思?

生:“会师”就是两支队伍会合了。

师:对了!“会师”就是两支队伍会合了。1927年,毛泽东同志带领队伍到达井冈山,建立了井冈山根据地。1928年,朱德同志也带领队伍来到了井冈山,和毛泽东同志的队伍会师了,建立了“井冈山根据地”。(师边说边板画“井冈山”简笔山形图,相机板贴“毛泽东”“朱德”“队伍”“会师”等词语,板书“井冈山根据地”。)

师:两支队伍会师,是一件多么令人振奋的事啊!让我们再来读一读这句话。

(生再次练读)

师:读得真好。第一句会读了,再看第二句。(出示)

井冈山上生产的粮食不多,常常要抽出一些人到山下宁冈的茅坪去挑粮。

师:哪里生产的粮食不多?

生:井冈山上生产的粮食不多。

师:所以,常常要抽出一些人到哪里去挑粮?

生:常常要抽出一些人到山下宁

冈的茅坪去挑粮。

师:连起来读一读。

生:井冈山上生产的粮食不多,常常要抽出一些人到山下宁冈的茅坪去挑粮。

师:读得真不错!一学就会。那第三句能不能自己练一练,读给同桌听?

(生自主练读,然后读给同桌听。)

师:认为你的同桌读得不错的,请送给他(她)一个大拇指!

(同桌互送大拇指)

师:课文中的长句子读好了,老师相信,其他句子你们也能读好。现在老师要请你们再读课文,完成这几件事,请看——(出示)

1.读:再读课文。

2.排:课文写了一件什么事?把图片按故事内容的顺序排一排。

3.说:借助图片,简单说一说故事内容。

(出示四幅图片:第一幅是“一起挑粮”,第二幅是“藏扁担”,第三幅是“重找扁担写上名字”,第四幅是“井冈山会师”。)

师:这四幅图,根据课文内容该怎么重新排序?

生:4-1-2-3。

师:故事先讲——

生:朱德同志带领队伍和毛泽东

同志带领的队伍在井冈山会师。

师:再讲——

生:朱德同志和战士们一起去

挑粮。

师:接着讲——

生:战士们把朱德同志的扁担藏

了起来。

师:最后讲——

生:朱德同志又找来一根扁担,写上“朱德的扁担”,大家就不好意思再藏他的扁担了。

师:那你们能看着图片,连起来说一说吗?

(生借助图片,自己坐在位置上连起来说故事的主要内容,说完后,再请一生站起来说。)

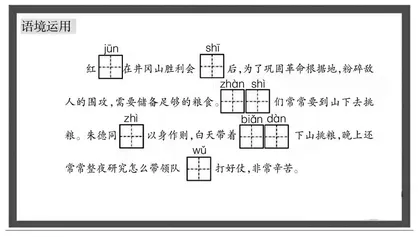

板块三 聚焦“挑粮”,

品咂文字中的艰难

师:红军为什么要去挑粮呢?挑粮会遇到哪些困难呢?请同学们认认真真读一读课文第1~2自然段。要求如下:(出示)

1.读:再读课文第1~2自然段。

2.画:红军为什么要去“挑粮”,用

“ ”画出相关句子;从哪些地方看出“挑粮”的艰难,用“ ”画出相关句子。

师:大家自主学得差不多了。谁读懂了,红军为什么要挑粮?你画了哪句话?

生:我画的是第2自然段的第二句话,其中“井冈山上生产的粮食不多”,就说明粮食不够大家吃。

师:两支队伍驻扎在山上,山上生产的粮食却不多,所以要去挑粮。仅仅因为这个原因吗?

生:我画的是这段的第一句话,其

中“需要储备足够的粮食”,说明山上的粮食不多。

师:那你知道什么叫“储备”吗?

生:就是“准备”的意思吧!

师:这两个词意思有点接近,储备就是“储存备用的东西”。那粮食不多,吃完了再下山挑就行了,为什么要“储备”粮食呢?

生:因为敌人就在山下,等到没有粮食了再去挑,万一敌人打上来,就来不及了。

生:而且没有粮食,战士们就没有力气打仗了呀!

师:对。当时敌我双方的情形是怎样的?

生:第1自然段说井冈山下不远处就是敌人,而且敌人把井冈山包围了。

师:你怎么知道敌人把井冈山包

围了?

生:课文说要“粉碎敌人的围

攻”。“围攻”说明被包围了。

师:不仅被包围,而且随时有可能——

生:攻打上来。

师:这儿有一些写着“敌人”的词卡,谁能来摆一摆?

(生上台把“敌人”的词卡摆在井冈山山形示意图的周围)

师:你为什么这样摆?

生:课文中说“红军在山上,山下不远处就是敌

人”,所以要把“敌人”的词卡摆在山下边,还有“围攻”这个词,可以看出敌人把井冈山根据地包围了。所以要把词卡围成一圈。

师:你很会读书!为了粉碎敌人的围攻,让他们的阴谋不能得逞,所以,读——

生:(齐读)红军要巩固井冈山根据地,粉碎敌人的围攻,需要储备足够的粮食。井冈山上生产的粮食不多,常常要抽出一些人到山下宁冈的茅坪去挑粮。

师:读得很好!你从哪些地方看出“挑粮”的艰难?用“ ”线画出了哪些句子?

生:我画的是“从井冈山到茅坪,来回有五六十里,山高路陡,非常难走”。

师:从这个句子的哪些地方看出来“挑粮”的艰难?

生:“来回有五六十里”,说明路非常远,走起来会很累。

师:挑粮第一难——

生:路远!

师:还有吗?

生:“山高路陡”说明山很险,很难走。

师:(出示“陡”字的古文字形)请看“陡”字,古时候是这么写的。左边这部分表示陡峭的山。看图片,就像这样耸立的高山。右边的“走”,在古时候表示逃跑的意思。看到这么陡峭的山,吓得赶快逃走。这就是“陡”。挑粮第二难是——

生:山险!