多路探寻方法助力思维进阶

作者: 潘星

[摘 要]“遵循逻辑思维规则”这一单元是统编高中思想政治教材选择性必修3《逻辑与思维》中非常重要也较难把握的内容,尤其是演绎推理中的三段论推理和假言判断推理。教师在教学过程中,可采用多种方式方法帮助学生有效解决三段论推理和假言判断推理的相关问题,包括把握判断,正解推理;巧用图示,化解推理;活用口诀,巧解推理;借助典例,仿解推理;把握方针政策,升华推理。

[关键词]解题方法;思维进阶;三段论推理;假言判断推理

[中图分类号] G633.2 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2025)06-0062-04

教学是一个极具创造性的过程,要求教师创造性地教、学生创造性地学,课堂由师生共同创造。创造性地教表现为教师有强烈的创新意识,不能满足于告诉学生结论,还要引导学生在探寻结论、摸索规律、获得方法的过程中,发现问题、分析问题、解决问题。

统编高中思想政治教材选择性必修3《逻辑与思维》主要包括三部分内容:形式逻辑思维、辩证思维、创新思维。培育学生理解和践行形式逻辑思维、辩证思维、创新思维,对学生科学精神的养成至关重要。第二单元“遵循逻辑思维规则”在《逻辑与思维》中有着举足轻重的地位,通过阐述逻辑思维的基本要求,简单判断与复合判断,演绎推理、归纳推理和类比推理等知识,提升学生的科学思维能力。在教学演绎推理中的三段论推理和假言判断推理时,部分教师发现,课堂上学生听得云里雾里,做题时漏洞百出,这导致教师和学生对这部分知识均出现畏难情绪。为此,笔者创新和总结了教学三段论推理和假言判断推理的几种方法,以期抛砖引玉,为同行带来一定启发。

一、把握判断,正解推理

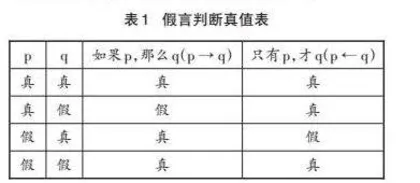

“遵循逻辑思维规则”这一单元一共包括四课内容,分别是第四课“准确把握概念”、第五课“正确运用判断”、第六课“掌握演绎推理方法”、第七课“学会归纳与类比推理”。这四课内容是依次递进、紧密相连的,由概念构成判断,由判断构成推理,因此把握好判断,是正确推理的前提。充分条件假言判断是反映事物情况之间的充分条件关系的判断,其条件关系是:前件真,后件就一定真;后件假,前件就一定假。必要条件假言判断是反映事物情况之间的必要条件关系的判断,其条件关系是:前件假,后件就一定假;后件真,前件就一定真。为便于判断,笔者总结了假言判断真值表(表1)。

在进行假言判断推理时,也可以运用表1的方法。

例题1 下列选项中表述的内容,包含在“没有学会分享,就不能感受更多的快乐”中的是( )

A.只要学会分享,就能感受更多的快乐

B.即便学会分享,也未必能感受更多的快乐

C.没感受更多快乐,是因为没有学会分享

D.只有学会分享,才能感受更多快乐

根据必要条件假言判断,题干内容可转述为:只有学会分享,才能感受更多的快乐。A、B选项都是肯定前件式推理,是无效推理,C选项是否定后件式推理,也是无效推理。因此本题的正确答案是D。

例题2 (2024年浙江高考)“如果寒潮到来,气温就会明显下降。”由此可推出( )

A.气温明显下降,那么寒潮到来

B.气温没明显下降,那么寒潮没到来

C.要么寒潮到来,要么气温明显下降

D.除非寒潮到来,否则气温不会明显下降

“如果寒潮到来,气温就会明显下降。”这是一个充分条件假言判断。A选项是肯定后件式推理,是错误的推理,故排除;B选项是否定后件式推理,是一种有效的推理,故B选项正确;D选项是“除非……否则………”,是必要条件,故排除;C选项是“要么……要么……”句式,是不相容选言判断,不符合题意。

二、巧用图示,化解推理

高一数学讲到充分条件与必要条件时使用了集合图,高中思想政治教师可以将集合图迁移到假言判断推理的教学中来,以帮助学生理解假言判断推理的正确结构。如果p能推出q,那么p就是q的充分条件。其中p为q的子集,即属于p的一定属于q(如图1阴影部分);那么,不属于p的未必不属于q,属于q的也未必属于p(如图2阴影部分);但是不属于q的,一定不属于p(如图3阴影部分)。

例题3 帕累托最优指的是,如果他没有把某个人或者某些人的处境变坏,那么他的处境就不可能变好。如果一种变革能让至少一个人的处境变好,而没有其他人的处境因此变坏,那么这一变革为帕累托变革。以下各项中不符合题干断定的是( )

A.对任何一个人来说,只要他的处境变好,就会有其他人的处境变坏,这样的社会处于帕累托最优

B.如果某个帕累托变革可行,则表明社会并非处于帕累托最优

C.对任何一个人来说,只有使其他人或某些人的处境变坏,他的处境才能变好,这样的社会处于帕累托最优

D.对任何一个人来说,只要使其他人的处境变坏,他的处境可能就会变好,这样的社会处于帕累托最优

本题的材料语言较多,学生理解起来有难度,为此,可以将帕累托最优、帕累托变革这两个概念转化成集合图,帕累托最优可转化成必要条件假言判断:只有其他某个或某些人的处境变坏,他的处境才能变好(如图7)。帕累托变革:如果一种变革能使至少有一个人的处境变好,同时没有其他人处境因此变坏(如图8)。

根据图7,A选项是必要条件假言判断的肯定后件式推理,正确。根据图7和图8共同得知,这两个概念互为矛盾,不能同真,所以B选项是正确的。根据图7,变坏是变好的必要条件,所以C选项正确,D选项错误。

三段论推理的规则对学生来说有一定的理解难度,如果教师借用集合图,可以帮助学生更好地理解内在关系,从而更灵活地解决问题。

例题4 “所有奥运会奖牌获得者都表现出色,小丽表现出色,所以,小丽是奥运会奖牌获得者。”这是一个错误的三段论。若“小丽”为S、“表现出色”为M、“奥运会奖牌获得者”为P,下面能反驳该三段论错误的是( )

A B C D

题干中三段论的错误在于中项“表现出色”在两个前提中都不周延。也就是说,两个前提都没有断定中项所反映的全部对象。A选项的图中,P和M属于交叉关系,表示奥运会奖牌获得者不一定都表现出色,与大前提“所有奥运会奖牌获得者都表现出色”不符,A选项不符合题意。B选项的图中,S和P属于反对关系,两个具有全异关系的概念(S、P)包含在一个属概念M中,并且他们的外延之和小于该属概念的外延,意思是奥运会奖牌获得者表现出色,小丽表现也出色,但小丽未必是奥运会奖牌获得者,能反驳该三段论错误,B选项正确。C选项的图中,P和M属于交叉关系,与三段论大前提“所有奥运会奖牌获得者都表现出色”不符,不能反驳该三段论错误,C选项不符合题意。D选项的图中,M和P属于属种关系,但S和M属于交叉关系,表示小丽不一定出色,与三段论小前提“小丽表现出色”不符,不能反驳该三段论错误,D选项不符合题意。

因此,在语言情境较复杂或是里面的关系错综复杂时,利用集合图的方式就可以直观明了地看出其中的关系,达到事半功倍的效果。

三、活用口诀,巧解推理

三段论推理技巧口诀:中要周延词项三,大项小项不扩展,一特得特一否得否,否特成双结论难(否特成双指前提中两个特称的判断和两个否定的判断)。

例题5 (2024年安徽高考)人才是第一资源。若以“所有人才是具有某种特长的人”为大前提,“所有科技工作者是人才”为小前提,按照三段论的基本规则,必然推出的结论是( )

A.所有具有某种特长的人是科技工作者

B.所有科技工作者是具有某种特长的人

C.所有具有某种特长的人不是科技工作者

D.所有科技工作者不是具有某种特长的人

根据三段论推理技巧口诀中的“大项小项不扩展”,A选项中小项扩展了且大小项位置颠倒,可以排除;根据“一特得特一否得否”,C、D选项也可以排除。

三段论推理中有不少题目是补充前提和结论的题目,这时可以运用以下口诀:主谓拆分定前提,根据量项定量项,根据联项定联项。

三段论推理除了口诀,还可以运用下面的三个技巧。

技巧一,主谓拆分法。拆结论,从判定词入手,拆分为一个含主项的前提,一个含谓项的前提;对比题干命题与拆分所得到的两个前提,找到含有相同概念的前提,并根据需要进行转换。

技巧二,根据量项定答案。三段论实际上由三个直言命题构成(两个为前提,一个为结论),在三段论中,量项也有自身的规律“所有”+“所有”→“所有”,“有些”+“所有”→“有些”,意思就是说如果两个前提中的量项均为“所有”,那么结论中的量项必定为“所有”;如果前提中的量项一个为“所有”,一个为“有些”,则结论必定为“有些”。值得注意的是,“有些”+“有些”得不出结论。

技巧三,根据联项定答案。与量项一致,三段论中联项也有规律:“是”+“是”→“是”,“是”+“不是”→“不是”。即如果两个前提中的联项均为“是”,那么结论中的联项必定为“是”;如果前提中的联项一个为“是”,一个为“不是”,则结论必定为“不是”。

四、借助典例,仿解推理

相关推理在教材和生活中可以找到大量的例子,学生可以记住一个典型例子,并通过该例子,掌握其推理规则,然后举一反三,应用到相应的题目中。例如,关于三段论推理,教材给出以下例子:公共场所是禁止吸烟的,展厅是公共场所,所以,展厅是禁止吸烟的。学生可通过这个典型例子,记住三段论推理的形式和逻辑规则。还有教学充分条件假言判断推理时,教师可给出以下例子:如果下雨,地面一定湿,下雨了,所以地湿了。地面没湿,所以没下雨。通过这个典型例子,记住充分条件假言判断推理的有效式。在教学必要条件假言判断推理时,教师可给出以下例子:只有年满18周岁,才有选举权,没满18周岁,所以,没有选举权。有选举权,所以,年满18周岁。通过这个典型例子记住必要条件假言判断推理的有效式。在学生掌握逻辑知识的基础上,教师可给出一些典型例子,以帮助学生达到举一反三、触类旁通的效果。

五、把握方针政策,升华推理

利用逻辑推理可以更好地解读现行方针政策。在教学中,教师可选用我国的方针政策或者是中国特色社会主义建设的相关案例,引导学生感受演绎推理的力量,从中探索真理,坚定政治立场和理想信念,培养规则意识和探索精神。

例题6 习近平总书记强调,推进马克思主义中国化时代化的根本途径是“两个结合”。习近平总书记还在文化传承发展座谈会上深刻阐释了“两个结合”的重大意义:“我们一直强调要把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,现在我们又明确提出‘第二个结合’。我说过,如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?只有立足波澜壮阔的中华五千多年文明史,才能真正理解中国道路的历史必然、文化内涵与独特优势。”

对于“两个结合”,同学们展开了热议。

同学A:如果不是中国特色,中国特色社会主义道路哪会走得如此顺畅?

同学B:中国道路的历史必然、文化内涵与独特优势,只有立足于五千多年波澜壮阔的中华文明史,才能真正理解。

结合中国实际和“两个结合”,谈谈同学A和同学B的观点是否正确,给我们什么启示。

该题借助一定的情境和时政内容,运用假言判断推理,让学生更好理解“两个结合”的必然性,从而增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,培养学生的政治认同素养。

教学有法,教无定法,贵在得法。教师在教学《逻辑与思维》时,要灵活变通,多路探索,帮助学生厘清推理过程中的逻辑关系和思维规则,走出解答误区,真正培养学生的科学思维能力和创新精神。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王习胜,张建军.普通高中教科书 教师教学用书 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维[M].北京:人民教育出版社,2020.

(责任编辑 袁 妮)