信息技术支持下古诗文阅读教学建议

作者: 刘琦

[摘 要]从情境创设、资源整合、策略构建等视角思考信息技术融入古诗文阅读教学的实践,以期更好地落实语文核心素养,传承优秀传统文化。

[关键词]信息技术;古诗文阅读教学;情境创设;资源支持;策略方法

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)06-0001-03

李克东先生认为,信息技术与课程融合的三个基本要点为在信息化环境中实施教学活动、将教学内容进行信息化处理后作为学生的学习资源、利用信息化让学生进行知识重构。因此,要把握好阅读教学的情境创设、资源整合、策略构建等几个关键点,以更好地实现技术赋能。当下古诗文阅读教学中存在的一些误区和问题,在一定程度上制约了信息技术与古诗文阅读指导的有效融合。重新审视古诗文阅读教学,聚焦问题,以任务为导向,通过信息技术赋能,落实语文核心素养。基于情境创设、资源整合、策略构建等关键点的信息技术支持下的古诗文阅读教学需要注意以下几点。

一、情境创设的指向性

有效的语文情境,应该统摄单元的核心任务,旨在引导学生用语言文字解决真实问题,在此过程中提升学生的语文核心素养。所以,信息技术支持下的古诗文阅读教学的情境,要以序列化的创设牵引学习活动,以明确的任务指向帮助学生有效投入语文实践。

信息技术赋能的情境,牵引着整个学习活动。审视当下的古诗文教学,部分教师或缺乏基于核心任务的“大情境”意识,或囿于传统教学,虽然能利用图片、音频、视频等,在特定的教学环节创设一些特定的情境,但作用似乎仅限于热闹新奇和兴趣激发。尤其需要说明的是,对单元核心任务而言,这些创设缺乏内在的教学逻辑性,以致情境的割裂和游离。信息技术支持下的“大情境”,是基于核心任务的整体化、序列化和渐进化的创设。无论是单元或课段设计,还是单篇教学,均宜以结构化的系列情境牵引任务和活动。同时,根据教学内容,教师适时利用文字资料、图片、视频、活动等为情境赋能,促进学生语言、思维的发展。以《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》的阅读教学为例。首先以《孔子》影视片段导入,依次创设三个递进式情境。情境一:课堂小剧场——分角色扮演,再现孔子及其弟子“杏坛论志”的场景。 情境二:创意绘图景——学生可说可画,描摹“沂水春风”图景。情境三:读书分享会——班级将举办一场读书分享会,请同学们各抒己见,谈谈孔子展示了怎样的政治主张和社会理想。

信息技术赋能的情境,指向学习活动的素养目标。基于语文核心素养的学习目标、情境具有任务指向性、启发性和生发性,从所思所想出发,以能思能想启迪,向应思应想前进。在信息技术的加持下,有效的情境创设,能触发真实的学习动机、勾连文字与想象,进而改变思维方式和审美方式,优化古诗文学习内容的呈现、理解和鉴赏。《短歌行》阅读教学中,将鲍国安版《三国演义》“横槊赋诗”的片段、传统吟诵音频、现代朗读视频和诗歌文本作比较分析。紧扣“兴发”,引领学生通过不同方式的诵读,感受古典诗歌的审美内涵和文化价值,并认识和理解传统文化的传承流变。紧扣“诗情”,引导学生从“意象—情感”和“声韵—情感”的不同角度鉴赏诗歌,体会诗人的生命价值。用这两个清晰的目标任务有序统领学生的学习活动,引导学生在阅读、吟诵、探究、思辨中,有效开展专题研习,实现深度学习。

信息技术赋能还有利于学习共同语境的构建。古诗文学习活动善于依凭信息技术的优势,也不排斥跨媒介、跨文化、跨学科的学习“共同体”构建。特别是多媒介的综合使用,能够丰富、重构学习活动的“背景”“条件”和“氛围”。以“先秦诸子散文”专题研习为例,从教材字词句的梳理,到诸子学术思想的网络资源整合;从对诸子百家学术思想的文字想象,到组织辩论赛活动的身体力行与言说;从音乐、舞美、道具等综合运用的课本剧表演,到光影声乐系列的短视频录制;等等。从单一阅读形式到综合情境活动,使得学生在夯实语言建构和运用的基础之上,在跨文化、跨学科的学习中,逐步走向综合化,在真实的文化体验中传承理解文化。

二、资源支持的变量性

在信息化环境下,需要进一步探索资源支持等影响学生学习的各种要素所发生的新变化。古诗文阅读教学中,资源支持对学习各要素的影响,在一定程度上取决于信息技术对课程资源的支持程度。想要探究资源支持带来的新变化,需要把握好以下几个变量:能否有效进行资源的挖掘,能否有效将资源整合为学习资源,能否有效使用学习资源。

把握好资源挖掘的“量度”。网络的便捷、社交媒介的交互、信息手段的多样,促成了教学资源的海量和芜杂。一些教师喜欢一股脑地将所有资源推给学生,面面俱到,生怕有遗漏。这种不加甄别的资源堆积,往往是低效或无效的,甚至会成为使师生心身疲惫的负担。要提供适量的资源,就要紧扣单元人文主题和语文素养任务,要经过一个剔除芜杂的挖掘拓展和价值提炼过程。例如,针对古典诗歌的吟诵教学,首先要搜集关于吟诵的音频、视频和文献材料,根据教学目标和学习任务,把握好搜集资源的范畴。其次要根据诗歌的本体特征,对字数句式、对仗节奏、平仄押韵等知识进行梳理,把握好搜集资源的多少。最后要立足学生能力进阶,有效整合资源,以文字和微课等方式推送给学生。特别是吟诵的规律与技巧的习得,需要线上和线下的科学指导与系统训练,这更需要教学资源的不断剪接和价值重组。

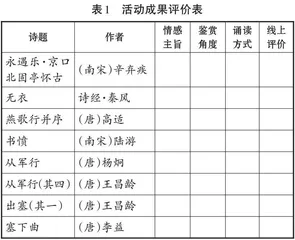

把握好资源整合的“维度”。信息化的教学环境,为资源整合提供了多种可能。但要想有效把资源整合为学习资源,需要掌握好“广度”和“深度”。有位教师重组教材中的《诗经》选读,即《芣苢》(《诗经·周南》)、《静女》(《诗经·邶风》)、《无衣》(《诗经·秦风》)、《氓》(《诗经·卫风》)四篇“风”类作品。这位教师带领学生费时费力地查阅整合有关“周南”“邶”“秦地”“卫”等地域的历史流变文献资源,试图分析《芣苢》《静女》《无衣》《氓》因地域的不同而产生的差异。这种材料勾连的广度远超既定的学习范围,对材料挖掘的深度也超出了学生的能力范畴。因而,这样整合的资源,无法转化为有效的学习资源。有效的资源整合,其广度要生发于“单元的学习资源”,其深度要适应“单元人文主题落实的需要”。需要指出的是,当下古诗文阅读教学的资源整合,由于信息技术的加持,延展了广度,也延伸了深度。例如,利用假期,组织开展线上“国防教育诗歌”专题学习和诵读活动。整合教材和网络资源,将微专题学习内容推介给学生,组织学生从“时代背景”“情感主旨”“鉴赏角度”“诵读方式”等方面入手进行学习,感悟爱国情感和国防精神在不同时代语境下的真切表达和艺术书写。与此同时,还将学习成果通过社交平台及时展示,开展学生互评、教师点评。表1所示为活动成果评价表。

评价 永遇乐·京口北固亭怀古 (南宋)辛弃疾 无衣 诗经·秦风 燕歌行并序 (唐)高适 书愤 (南宋)陆游 从军行 (唐)杨炯 从军行(其四) (唐)王昌龄 出塞(其一) (唐)王昌龄 塞下曲 (唐)李益 ]

通过恰当的资源整合和活动开展,将学生的学习内容、学习方式与自我成长、社会发展进行紧密关联,将学生的兴趣爱好和学习内容结合起来,将历史传统和时代热点结合起来,将个人成长和固本培元结合起来,将课内与课外结合起来,将线下与线上结合起来。

把握好资源支持的“效度”。信息化背景下,教学资源的多元化和个性化,极大增强了学习资源的支架性作用。资源的运用要能发现学生的知识盲区、完善学生的知识结构,并能触发学生的多维思考。例如,围绕先秦诸子“立身处世”的出发点或根本目的的探究任务,教师挖掘与梳理出如下学习资源,并推送给学生:

子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?(《论语·雍也》)

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。( 《孟子·梁惠王》)

我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。(《老子·五十七章》)

爱人利人者,天必福之;恶人贼人者,天必祸之。(《墨子·法仪》)

在链接异同、辨析异同的研习、探究中,引导学生归纳上述学习资源所传达的“济世”和“民本”思想,并进一步引领学生理解先秦诸子“立身处世”的家国情怀,启发学生思考其当下的现实意义,真正拓展和延伸学习内容,实现学习资源的教学价值和育人价值。

三、传统教学方法的重构性

新课标要求,利用信息技术创新多样化的课堂教学形式和方法。古诗文鲜明的文体特征和传承传统文化的时代要求,形成了古诗文阅读教学特有的内容和策略方法。重溯古诗文等传统文化的教学发展轨迹发现,部分教师简单地将古诗文阅读等同于现代文阅读,以致不少好的经验和方法逐渐暗淡于时代发展的长河中。古诗文阅读教学不能脱离中华传统文化和传统方法。“互联网+”背景下,通过信息技术赋能,借鉴各方古诗文阅读教学的经验,激活、优化和重构传统教学方法,让“用传统的教学方法教传统文化”成为可能。

由于信息媒介的支持,吟诵等中国诗乐传统在时代语境中得以进行新的阐释和传承。古诗词常依谱填词,协律而歌,极讲究音乐性。柳永、姜夔等曾自度曲而词。苏轼、辛弃疾等渐变为以文为词,以情造文。阅读教学中,既可以利用《扬州慢》《阳关三叠》等古代流传下来的音乐资料和吟唱音频等,让学生窥见“柳郎中词,只合十七八女郎,执红牙板”的传统文化的本真面貌,又可以用现代典范朗诵的视频,让学生体会“学士词,须关西大汉,执铁板”的真切情怀。

中国素有诗画共生传统,在信息技术的加持下,在阅读教学中可以自然展示文字和画面。“月”,作为《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》和《水调歌头·明月几时有》共有的意象,其所寄寓的作者情感可谓大同小异。课堂上,展示动图“江上明月”并配上古筝曲,展示动图“月出东山”并配上轻音乐《鸥鹭忘机》,展示动图“醉眼望月”并搭配流行曲《明月几时有》。结合文意,引导学生从视听等角度细腻感悟这几轮“月”的别样情:《念奴娇·赤壁怀古》几多的深远壮怀,《赤壁赋》些许的寂寥哲思,《水调歌头·明月几时有》人生寂寞中的一缕思愁。

评点等传统教学方法,借力信息化教学的资源共享性、学习交互性、任务协作性和评价即时性,重新焕发活力,有效推动学生的线上思辨阅读活动。《廉颇蔺相如列传》线上教学中,首先,在精读环节设疑,由点到点地梳理文本叙事。出使秦国前,蔺相如定的策略为:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵。赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。”出使后,在秦王答应其“斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧”的要求后,蔺相如“乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵”。此举是否造成“曲”在赵?是否与出使前既定的策略相矛盾?在问题的牵引下,学生结合文本内容,展开线上交流,以厘清叙事的逻辑。其次,适时拓展资源,由点到线地探究历史叙事。宋人黄义刚认为:“今乃欲以匹夫之勇,恃区区之赵而斗强秦”“今能使秦不加兵者,特幸而成事耳”。那么,秦国不杀蔺相如,不出兵赵国的原因是什么?文中有没有依据?根本原因又是什么?上述问题能触发学生的逆向思维,引导学生利用网络查阅相关文献,从而走向历史更深处,学会多维度思考和评点历史事件、历史人物。再次,通过线上展示,由点到面地提炼因果。“完璧归赵”深层次的历史原因在于:一是受彼时国力、军力以及局势所左右,文中“其后秦伐赵,拔石城。明年,复攻赵,杀二万人”可印证。二是秦昭襄王是一位有作为的君主,不会因一个玩物而丧志。文中“今杀相如,终不能得璧也”“赵王岂以一璧之故欺秦邪?”,也非虚言。最后,从文本到文体,由点到类地归纳历史书写意图。《史记》称赞蔺相如:“引璧睨柱,及叱秦王左右……其处智勇,可谓兼之矣!”通过比较不同历史典籍对“完璧归赵”和蔺相如其人其事的叙述,以文解文,评点优劣,使学生理解不同书写立场和书写目的所造就的不同历史叙事,在传奇的文字中畅想司马迁的春秋笔法和史学意识。

总之,教师应将不断发展的信息技术作为古诗文阅读教学乃至语文教学的辅助手段加以重视,潜心研究,准确把握信息技术的实用性与其和学科教学应用方向的一致性,以更好地助力学生主体的个性化学习。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 语文学习任务群的“是”与“非”:北京师范大学王宁教授访谈[J].语文建设,2019(1):4-7.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 王宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准(2017 年版 2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:19.

[4] 余胜泉,王阿习.“互联网+教育”的变革路径[J].中国电化教育,2016(10):1-9.

[5] 王荣生.文言文教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社.2014.

(责任编辑 农越华)

[基金项目]本文系安徽省2020年教育信息技术研究课题“信息技术与高中语文传统文化教学有效融合实践研究”(编号:AH2020103)的研究成果之一。