例谈大观念视角下的道德与法治单元整体教学

作者: 刘海燕

[摘 要]坚持素养导向是深化道德与法治课程教学改革的首要要求。大观念视角下的道德与法治单元整体教学中,教师通过科学提炼单元大观念,围绕单元大观念重构单元学习内容,创设解决真实问题的大情境、大任务,进而让学生在学习活动与学习评价中发展核心素养。

[关键词]大观念;道德与法治;单元整体教学

[中图分类号] G633.2 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)21-0028-03

大观念具有“指向学科本质”“概括学科结构”“广泛迁移性”等特征,教师在大观念视角下进行道德与法治单元整体教学设计,有助于优化单元内容结构,强化单元设计的整体性,发展学生核心素养。本文以统编道德与法治教材八年级上册第二单元“遵守社会规则”为例,探索大观念视角下道德与法治单元整体教学的设计与实施。

一、大道至简,提炼单元大观念

大观念是单元整体教学的核心,帮助学生形成大观念也是单元整体教学的目标,所以提炼并确立精准的单元大观念是道德与法治单元整体教学的首要和关键任务。在国内外的相关研究中,大观念要能够体现学科本质内容,具有一定的深度和广泛的解释力,具备一定的生活价值;能够引发学生深层次的思考、探索和发现;在结构上具有进阶性,每一个大观念之下都包含许多概念和事实。基于大观念这样的特征,在道德与法治教学实践中精准提炼单元大观念可从以下三个方面着手。

(一)分解素养目标

核心素养是教学设计的基本理念和方向遵循。大观念是连接课程内容与课程核心素养的纽带和桥梁,是学生完成单元学习后所形成的对特定主题相对完整的认识、态度和价值判断。

“遵守社会规则”这一单元的内容涉及“法治教育”“中华优秀传统文化”两个主题,结合学段目标,该单元核心素养的具体要求是:能够维护公共秩序,践行社会公德,传承中华优秀传统美德,形成良好的道德品质,发展良好的道德行为,培养健全人格;具有基本的规则意识,增强法治观念,能够用法治思维处理社会生活中的各种问题,在公共生活中做文明的社会成员。

(二)研读单元内容

大观念视角下的单元是围绕素养达成而组织的“集合”。研读所教学单元的内容以及该单元与其他单元的关系、该单元在整册书中的价值定位等,有助于从具体内容中抽象出单元大观念。

统编道德与法治教材八年级上册围绕社会生活展开,对社会生活中的规则、道德、法律等进行详细阐述。“遵守社会规则”这一单元共有三课,分别为本册书的第三课、第四课和第五课。第三课“社会生活离不开规则”主要引导学生感受社会规则的重要作用,树立面对社会规则应有的正确态度:自觉遵守、坚定维护、积极改进。第四课“社会生活讲道德”引导学生将尊重他人、以礼待人、诚实守信的道德规范付诸实践。第五课“做守法的公民”阐明了尊法、守法的必要性,引导学生认同法律、遵守法律、善用法律。作为社会成员,学生要认同社会规则对个人、社会的价值,提高道德修养,增强法治观念,推动社会文明进步。

(三)研究学生需要

大观念要具有生活价值,能把课堂所学迁移到现实生活中,解决生活中的问题。大观念从具体生活中来,又回到现实生活、指导现实生活。

初中学生都知道社会运行需要各种各样的规则,但他们的规则意识是朴素、肤浅的:一来他们对规则的由来、价值欠缺深度思考,无法产生认知和情感上的认同;二来他们正处于从他律向自律转变的过程中,一旦外在压力消失或减弱,行为上就倾向于逃避。因此,教师在教学“遵守社会规则”这一单元时需要帮助学生对规则的由来与价值进行深度理解,产生高度认同,进而在行动上成为社会规则的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

基于以上分析,笔者将“遵守社会规则”的单元大观念确定为“做一个自觉遵守规则的人”。这一单元大观念不仅是学生通过该单元学习形成的共识,还应成为他们当下和未来美好生活的指引。

二、破而后立,重构学习内容

《义务教育课程方案(2022年版)》强调促进知识结构化,这与大观念视角下的单元整体教学理念是一致的。大观念视角下的单元整体教学不是指向“大容量”,也不是单纯地把教材中更多的内容放在一起就可以了,而是指向“大视野”,即从素养的视角进行教学。“单元”是素养目标达成的单位,教师要围绕大观念组织学习内容、学习材料和学习资源,而不仅仅是完成教材知识的讲授。

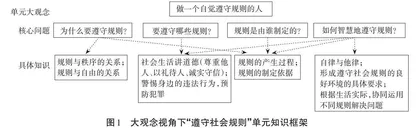

笔者在教学“遵守社会规则”时,围绕“做一个自觉遵守规则的人”这一单元大观念,将原本“社会生活离不开规则”“社会生活讲道德”“做守法的公民”三课的内容按照学生的学习逻辑和生活逻辑转化为以下四个核心问题:1.为什么要遵守规则?2.要遵守哪些规则?3.规则是由谁制定的?4.如何智慧地遵守规则?教材中的知识成为解决核心问题的工具以及形成大观念的支撑。学生为了完成学习任务,需要调取已有经验和整个单元的知识进行综合分析与运用。“遵守社会规则”这一单元的知识框架见图1。

大观念视角下的道德与法治单元整体教学打破传统框题教学的束缚,重构教学内容。首先,单元中的课时不再是独立的,教师围绕大观念把单元内容统整为一个整体,注重不同课时的层递式推进。其次,单元中的知识不一定都成为课堂教学内容,教师围绕大观念对知识进行取舍、整合、扩展,更多考虑知识对观念形成的价值。最后,教师根据具体教学任务将教学内容按逻辑线索组织起来,形成结构化的教学内容,避免学生进行割裂的、碎片化的知识学习,真正让知识服务于素养培育。

三、在做中学,解决真实问题

教学评价有两种逻辑,即终结性逻辑和整合性逻辑。基于终结性逻辑的评价以掌握知识和技能为目的,而基于整合性逻辑的评价就是通过引入复杂情境,考查学生能否在情境中整合知识、技能以及情感,并形成素养。大观念视角下的道德与法治单元整体教学需要围绕大观念及推进大观念形成的核心问题创设真实的问题情境,形成情境任务链,让学生在“做”中建构并运用大观念,帮助学生建立起大观念与生活,大观念与行动,大观念与自我、他人、社会、国家之间的联系,在实践参与和问题解决中发展核心素养。

笔者针对“遵守社会规则”这一单元创设的大情境、大任务如下。

2022—2023年度“中国美好生活城市”榜单重磅揭晓,南京入选;2023年,南京第14次获评“中国最具幸福感城市”。来到南京、爱上南京、留在南京,生活在南京这座城市里的每一个人,都是美好南京的参与者、记录者、见证者。作为青少年的我们,不妨开启一场城市漫步,制作一份《南京城市漫步规则指导手册》,用脚步丈量南京城,体验南京的美好生活。

大任务是编制《南京城市漫步规则指导手册》。可将该大任务分解为撰写指导手册序言、编写指导手册目录和内容、开展指导手册答辩会、带着手册游南京四个子任务。每个子任务都对应着相关联的核心问题,任务完成的过程就是深度学习、理解、运用大观念的过程。

大观念视角下“遵守社会规则”单元整体教学图谱见图2。

大情境、大任务的创设以学生可知、可感的生活为载体,涵盖单元学习全过程,既让学生体会到解决问题的价值,又让学生经历完整的问题解决过程。首先,大情境、大任务的设计要基于学生对现实生活的观察、思考和困惑。学生的学习任务从生活中来,又指导生活。学生在真实、有意义的情境中,能够拓展认知的广度和深度,学会解决生活中的真问题。其次,学习任务既要贴合生活实际,又要具有挑战性,能激发起学生探究的欲望,激励学生吸收新知识、形成新思维,实现学习进阶。最后,情境要以问题解决、任务完成为导向,促使学生专注于学习目标和学习过程,提高运用学科知识和学科思维分析与解决社会问题的能力。

四、学以致用,彰显教育价值

“提炼大观念—创设大情境—设计大任务—分解子任务—组织学习活动—匹配学习评价”是大观念视角下道德与法治单元整体教学实施的路径,其中的学习活动与学习评价密不可分。学习活动是推进单元整体教学的工具,而学习评价伴随学习活动全过程,引导着教学与学习过程,促使学习活动的每一步都能形成“教、学、评”的闭环结构。

初中道德与法治教师在设计学习活动和学习评价时要坚持育人立场,促进学生学以致用,知行合一。参与实践是学习活动的本质属性,有利于学生整合新旧知识。匹配学习活动的评价既要关注具体任务的完成过程与结果,又要关注学生在学习过程中表现出的核心素养以及运用所学知识分析问题、解决问题时所表现出的能力水平。

比如子任务1“撰写指导手册序言”设计了五个学习活动与学习评价,以促进学生内化大观念:学习活动一“根据序言资料与学习任务写序言”,以学生能否自主学习,能否提取材料中的有效信息和积极参与讨论,能否提炼核心问题、确定撰写结构为评价指标;学习活动二“在城市漫步中寻找违反社会规则的现象并探究原因”,以学生能否积极参加社会实践,能否完成小组任务,能否在社会实践中发现问题并探究出问题背后的原因为评价指标;学习活动三“根据一波三折的南京地铁‘禁食令’的出台过程进行规则溯源”,以学生在讨论交流中能否多角度思考,理性表达观点,概括出社会规则与个人利益、公共利益的关系为评价指标;学习活动四“根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的条文增设探究规则价值”,以学生能否辩证认识规则与自由的关系,能否在复杂生活情境中作出正确的价值判断和行为选择为评价指标;学习活动五“撰写序言提纲”,以学生撰写的序言提纲能否精准概括规则价值,文字表达是否流畅、精练为评价指标。

基于核心素养、围绕大观念的学习活动与学习评价既达到了学习成果生活化的目的,又促进了学生知行合一,将课堂上形成的大观念迁移到现实世界中、落实到行动上,彰显了课程育人价值。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M]. 北京:教育科学出版社,2022.

[2] 王小叶.道德与法治课程的大观念教学[J].思想政治课教学,2022(8):4-8.

[3] 冯春艳,陈旭远.以大观念为中心的教学:基本内涵、价值向度及设计路径[J].教育学报,2021(3):85-94.

[4] 张丹,于国文.“观念统领”的单元教学:促进学生的理解与迁移[J].课程·教材·教法,2020(5):112-118.

(责任编辑 袁 妮)