数智时代乡村中小学教师信息技术应用能力现状与对策

作者: 张清治 张清玲

[摘 要]通过问卷调查法,对广西H县乡村中小学教师信息技术应用能力现状进行研究,从乡村中小学教师信息技术应用能力的技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展五个方面进行了深入分析,并提出了具体的对策建议,以期为乡村中小学教师信息技术应用能力的提升提供事实数据和对策参考。

[关键词] 数智时代;乡村中小学教师;信息技术应用能力

[中图分类号] G635 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)21-0065-04

一、问题提出

乡村振兴战略的全面推进,其核心要素之一即乡村教育的蓬勃发展。在当前数字技术日新月异的背景下,大数据、人工智能、区块链、云计算等前沿技术正逐步融入并革新教育教学的实践。教育信息化已成为教育领域发展的核心议题,其中,乡村教育信息化的推进更是面临着重重挑战与关键突破点。乡村中小学教师作为乡村教育事业的核心支柱,其信息技术应用能力的强弱,直接关系到乡村中小学教育信息化建设的步伐与最终成效。因此,强化乡村中小学教师的信息技术应用能力培养,对推动乡村教育信息化的深入发展,进而助力乡村振兴战略的实施,具有极其重要的战略意义。

为全面增强中小学教师的信息技术应用能力,推动信息技术与教育教学的深度融合,教育部于2014年正式颁布了《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《能力标准》)[1]。这一标准的出台,不仅为中小学教师指明了信息技术应用的方向,还为其提供了明确的能力提升框架。随着教育信息化的深入推进,教育部持续关注并加大对乡村教师信息技术应用能力培养的支持力度。从2015年印发的《乡村教师支持计划(2015—2020年)》[2]、2018年发布的《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》[3]到2019年出台的《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》[4],均明确提出了建立健全乡村教师成长发展的支持服务体系,致力于缩小城乡教师信息技术应用能力差距的目标。

那么,乡村中小学教师的信息技术应用能力是否切实达到了《能力标准》所设定的基本要求?为了解答这个关键问题,本研究立足《能力标准》这一权威性基准,设计并构建了一个全面而系统的分析框架,进而精心编制了一份详尽且具有针对性的调查问卷。该问卷旨在通过实证研究方法,深入探索广西H县乡村中小学教师在信息技术应用能力方面的实际状况。具体而言,本研究通过收集与分析乡村中小学教师群体的第一手数据,力图客观、准确地描绘出当前乡村教育环境下中小学教师信息技术应用能力的真实图景。这一研究不仅为评估广西地区乡村中小学教师在信息技术融合教学方面的能力水平提供了坚实的数据支撑,同时也为制定旨在提升该群体信息技术应用能力的策略与措施提供了科学的依据和参考,其影响力和应用价值有望进一步辐射至更广泛的乡村教育区域。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究聚焦于广西H县乡村中小学教师群体,运用分层随机抽样法,选定样本学校并在线发放问卷,最终有效回收问卷327份。研究对象大部分为女教师,共有236人,占比为72.17%。其中,有55.66 %的教师为大学本科学历;教龄在21年以上的教师占比最高,为54.74 %;任教学科主要集中在语文(48.01%)和数学(36.09%)。

(二)研究方法

本研究采用问卷调查法。问卷的设计经过精心考量,分为两个主要部分。第一部分聚焦于教师的基本信息,涵盖性别、教龄、学历及所教授学科等关键变量,以确保样本的多样性和代表性。第二部分为关键内容,即《乡村中小学教师信息技术应用能力现状调研》。该量表植根于相关文献梳理和分析,以《能力标准》中教师信息技术应用能力基准为框架,围绕技术素养、计划与准备、组织与管理、评估与诊断及学习与发展五个维度,深入剖析乡村中小学教师信息技术应用能力,并设计相应测评题项。

计分策略上,本研究采纳了标准的Likert五级自评量表,各题项依“完全不符”至“完全符合”梯度赋分1分至5分,高分反映教师相应能力强。数据分析显示,问卷信度极佳,问卷信度系数(Cronbach′s α)高达0.976,远超0.8的基准值,证明了该量表在测量乡村中小学教师信息技术应用能力方面的高可靠性。此外,通过KMO和Bartlett检验,KMO值达到0.961,再次验证了问卷的高效度,表明该量表设计科学合理,能够有效测量研究目标。

三、调查结果

(一)乡村中小学教师信息技术应用能力总体水平分析

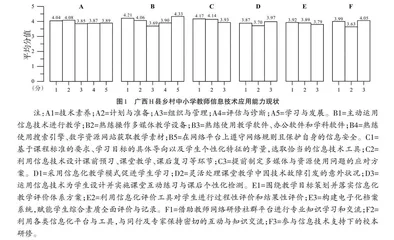

如图1中的A部分所示,广西H县乡村中小学教师信息技术应用能力的总体均值为 3. 95,这一数值清晰地反映了该地区中小学教师在信息技术应用上的整体表现达到了较高水平。进一步细化分析,各能力维度的均值排序依次为:“计划与准备”(M=4.08)、“技术素养”(M=4.04)、“学习与发展”(M=3.89)、“评估与诊断”(M=3.87)以及“组织与管理”(M=3.85)。值得注意的是,这五个关键维度的均值均稳固地超越了3.80。这说明,在多年的教师信息技术应用能力提升工程的推动下,广西H县乡村中小学教师信息技术应用能力总体上达到了《能力标准》的基本要求,大部分乡村中小学教师已具备基础的信息技术应用能力。

(二)乡村中小学教师信息技术应用能力各维度分析

1.广西H县乡村中小学教师的技术素养情况分析

如图1中的B部分所示,在乡村中小学教师的技术素养方面,得分最高的是“在网络平台上遵守网络规则且保护自身的信息安全”(M=4.33),这可能得益于近年来网络普及和网络安全教育的加强,表明乡村中小学教师的网络素养,特别是关于网络规则遵守和信息安全保护的意识与能力较强。相比之下,“熟练使用教学软件、办公软件和学科软件”得分最低(M=3.69),这可能是多种原因造成的,如缺乏相关培训、教学资源有限、软件更新速度快而教师难以跟上等。

2. 广西H县乡村中小学教师信息化教学的计划与准备能力分析

如图1中的C部分所示,在乡村中小学教师信息化教学的计划与准备能力方面,“基于课程标准的要求、学习目标的具体导向以及学生个性化特征的考量,选取恰当的信息技术工具”得分最高(M=4.17),这体现了乡村中小学教师在教学设计和信息技术整合方面的较强能力。然而,在教学实施过程中,乡村中小学教师“提前制定多媒体与资源使用问题的应对方案”这一方面相对较弱(M=3.93),揭示了乡村中小学教师在教学实施过程中可能存在的问题。尽管教师能够选择合适的信息技术工具,但在应对可能出现的多媒体与资源使用问题上,他们的准备似乎不够充分。这意味着部分教师在实际教学中对可能出现的技术故障或资源不足等问题缺乏预见性,或者缺乏有效的应对策略。

3. 广西H县乡村中小学教师信息化教学的组织与管理能力分析

如图1中的D部分所示,在乡村中小学教师信息化教学的组织与管理能力方面,“运用信息技术为学生设计并实施课堂互动练习与课后个性化检测”得分最高(M=3.97),这表明他们已经掌握了使用信息技术工具来辅助教学和评估学生学习情况的基本技能。这种能力对于提高教学效率、增强学生的学习参与度和反馈及时性都非常重要。然而,在应对课堂教学中因技术故障引发的意外状况时,教师的表现相对较弱(M=3.70)。这可能表明他们在面对突发技术问题时缺乏足够的应对经验和策略,或者没有接受过足够的培训来准备应对这类情况。

4. 广西H县乡村中小学教师信息化教学的评估与诊断能力分析

如图1中的E部分所示,在乡村中小学教师信息化教学的评估与诊断能力方面,“围绕教学目标策划并落实信息化教学评价体系方案”得分最高(M=3.92),表明他们具备较强的教学评估能力和对信息化工具的掌握能力。相比而言,“构建电子化档案系统,赋能学生综合素质全面评价与记录”较弱(M=3.79),这可能意味着教师在利用电子档案系统进行学生信息管理和综合素质评价方面存在困难或缺少必要的技能和资源。

5. 广西H县乡村中小学教师信息化教学的学习与发展能力分析

如图1中的F部分所示,在乡村中小学教师信息化教学的学习与发展能力方面,得分最高的是“参与信息技术支持下的校本研修”(M=4.05),这反映出学校和教育部门对校本研修的重视,以及教师对通过校本研修提升自身教学能力和信息技术应用能力的强烈愿望。尽管教师在校本研修中表现出色,但在“利用各类信息化平台与工具,与同行及专家保持密切的互动与知识交流”方面却存在不足(M=3.63)。这可能意味着教师在日常工作中尚未充分利用信息化工具来拓展交流渠道、分享教学经验和获取专业指导。

四、对策建议

(一)强化软件技能培训,赋能乡村中小学教师技术素养提升

调查结果显示,广西H县乡村中小学教师在教学相关的软件使用上能力仍有待提高。这提示我们需要加强对乡村中小学教师的软件技能培训,以提升他们的信息化教学效率和效果。首先,提供硬件与软件支持:更新教学设备,确保教师有足够的硬件资源来支持软件应用;根据教学需求采购合适的教学软件、办公软件、视频图像处理软件和学科软件。其次,举办专题培训:组织专门的培训课程,涵盖教学软件、办公软件和学科软件的基本操作、高级功能及教学应用案例。根据马尔科姆·诺尔斯的成人学习原理可知,成人学习具有自我导向性、经验为基础、需求为导向等特点,因此培训内容应贴近教师实际需求。最后,加强相关软件的实践应用。杜威的实用主义教育理论强调通过实践活动来学习。因此,实践操作是提升教师软件技能的重要途径。

(二)提升多媒体与资源使用问题预案水平,增强乡村中小学教师计划与准备能力

调查结果显示,广西H县乡村中小学教师在提前制定多媒体与资源使用问题的应对方案方面存在不足。因此,第一,设立问题解决小组:鼓励教师设立问题解决小组,针对多媒体与资源使用中的问题进行集体讨论和攻关。第二,共建共享教学资源库:鼓励教师共建共享教学资源库,收集、整理和分类各类教学资源,方便教师在制定应对方案时快速获取所需资源。第三,建立问题预警机制:在教学过程中,教师应时刻关注多媒体与资源使用的实际情况,及时发现并记录可能出现的问题。同时,学校可以建立专门的问题预警系统,通过定期检查和反馈机制,帮助教师提前预见问题并制定应对方案。

(三)增强技术故障应对能力,提升乡村中小学教师组织与管理能力

调查结果显示,广西H县乡村中小学教师灵活处理课堂教学中因技术故障引发的意外状况的能力较弱。为此,首先,学校应加强基础设施建设,确保校园网络带宽、无线网络覆盖以及信息化教学设备的配备,为信息化教学提供稳定的硬件支持。其次,学校应制定详细的技术故障应急预案,明确故障类型、应对步骤和责任人。教师应熟悉应急预案,确保在故障发生时能够迅速、准确地做出反应。再次,学校应提供技术支持和培训,设立技术支持小组,为教师提供及时、有效的技术支持,解决课堂中的技术故障问题。最后,学校应鼓励教师之间建立互助机制,在遇到技术故障时相互帮助、共同解决[5]。

(四)增强电子档案创建能力,提升乡村中小学教师评价与诊断能力

调查结果显示,广西H县乡村中小学教师在信息化教学评价与诊断领域的能力,相较于信息技术应用能力整体框架而言,呈现较为明显的短板现象,尤其该维度的子项“构建电子化档案系统,赋能学生综合素质全面评价与记录”得分最低。电子档案作为一种新型的学生评价形式,在学生的学习管理、学习指导、学习监督等方面均展现出其独特的优势。为此,第一,加强信息化教学培训:组织专门的信息化教学评价与诊断培训课程,邀请相关领域的专家学者和经验丰富的教师进行讲解和指导[6]。第二,提供丰富的评价资源:向教师提供多种信息化教学评价工具和平台,如在线评价系统、教学分析软件等,帮助教师更加便捷、高效地进行教学评价。第三,开展教学案例分享与交流:定期组织信息化教学案例分享会或研讨会,邀请优秀教师分享自己的信息化教学评价与诊断经验和方法。