核心素养背景下基于“创新意识”发展的数学教学研究

作者: 林荫

[摘 要] 创新能为学生带来探寻问题的勇气,为提升数学核心素养奠定基础. 文章从创新意识的概念与内涵出发,以“行程问题”的教学为例,从教学分析与教学简录两个方面展开教学设计与分析,并从“关注认知体验,精心创设问题,发展核心素养”三个方面谈一些思考.

[关键词] 核心素养;创新意识;行程问题

创新意识是指学习者根据自身的主观意识探索未知领域的动机与想法. “行程问题”是初中阶段重要内容之一,它对学生的思维要求较高,借助“行程问题”来发展学生的创新意识,不仅能通过有价值的问题对学生进行引导,发展学生的想象力,还能让学生在对生活问题的研究与思考中提升创新意识,为数学核心素养的形成与发展奠定基础.

理解创新意识

(一)创新意识与创新能力的区别

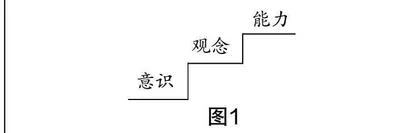

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(简称“新课标”)对核心素养的要求,着重提出了“意识、观念、能力”三个概念,这三者具有一定的层次性. 如图1,“意识”处于最底层,“观念”其次,“能力”属于最高阶层. 初中阶段的学生思维水平处于快速发展期,还没有完全定型,在该阶段发展学生的创新意识为后期促进创新观念与能力的形成夯实地基.

创新中的“新”字,从字面理解具有多层意义:①原创,对于所有人而言,这是一个新的事物或理念;②对部分人而言是新的;③对自己而言是新的,即本身从未做过或想过的事情. 创新意识是萌生出一些理念或想法的初始阶段,创新能力则指完成这些想法的能力. 从某种程度上来说,创新意识是创新能力的前身,初中阶段以培养学生的创新意识为主,对创新能力的要求较低.

(二)课标对创新意识的要求

2011年版的课标将创新意识纳入十大核心词之一,虽然强调了其重要性,但没有做过多的说明与要求;新课标将“创新意识”归纳为学科核心素养的表现之一,并要求教师引导学生从具体的实例中用类比或归纳法探寻数学事物间的联系与规律,提出猜想与命题等,实施验证,要求学生自主探索一些非常规或开放性的问题,以促进质疑能力与思考能力的提升,为获得科学、理性的数学精神奠定基础[1].

随着时代的发展,创新意识的培养越来越受到重视,新课标中提及“创新意识”这个词语28次,由此可见,发展学生的创新意识不仅是数学教学的使然,还是人类发展的必然趋势. 杨振宁先生认为:中国学生的根基异常扎实,这既是优点,又是缺点,当学生面对新事物时容易有畏缩心理,难以激发创新意识.

基于“创新意识”发展的教学

设计

(一)教学分析

行程问题是初中阶段常见且重要的数学问题,主要包含“路程、速度与时间”三个量,主要涉及的公式有:路程等于速度乘以时间,速度等于路程除以时间,时间等于路程除以速度. 解决这一类问题的关键在于厘清题意,抓住各个量之间存在的数量关系,可借助数形结合思想进行关系梳理,如列表、画示意图等都是辅助解题的关键.

解决行程问题的目的并不仅仅在于会解题,而在于培养学生“问题解决”的能力与创新意识,“问题解决”是指引导学生从一定的情境出发,结合学生自身已有的认知经验与知识技能,辅助思维操作解决问题的过程. 它与“解决问题”有一定的区别,问题解决的过程需要学生不断增强自身认知能力,发展数学思维品质,这也是促进创新意识形成的关键.

(二)教学实录

1. 创设情境,激趣启思

如图2,已知小明和小杰分别站在边长为12 m的正方形ABCD的顶点(点D和点C)处,若他们分别以1 m/s、1.2 m/s的速度沿着正方形的边顺时针匀速行走.

设计意图 这是一个典型的生活实际问题,学生对这种行走方式并不陌生,以此作为情境素材,一方面意在拉近学生与问题的距离,让学生对问题产生亲近感;另一方面让学生感知数学与生活有着密切联系,数学知识本就源自生活而又反过来服务于生活. 如此设计,为创新意识的培养奠定基础.

2. 问题探究,深化理解

问题1 过了多久,小明第一次到达点D的位置(初始点不计),同时小杰到达点C的位置?多久以后,小明与小杰再一次同时分别到达点D与点C的位置?其中存在什么规律吗?

学生经独立思考与交流后,一致认为用列表的方式来描述这个问题更加妥当. 如表1,学生将小明与小杰两次同时到达指定位置的时间、路程、速度、规律等描述出来. 显然,表格的呈现将每一个量都表达得清清楚楚,便于学生分析与思考.

也有学生提出,这个问题可列方程来解决,方法如下:

解 设小明走到点D处所耗费的时间为48x,小杰走到点C处所花的时间为40y.

根据题意可知48x=40y,变形有y=x,获得最小正整数解是x=5,

y=6,也就是经过240秒之后,小明与小杰第一次分别到达点D与点C.

至此,第一个问题就顺利解决了. 此过程,完全依靠学生的独立思考与合作交流而完成,教师只要组织好课堂纪律即可. 此为一个思维热身的问题,对学生而言难度系数并不大,从建构主义理论的角度来说,学生只要从自身原有的认知经验出发,加以适当的思考与分析就能顺利解决问题. 因此,此为一个低起点的问题,意在激发学生积极参与的热情,让所有学生都能主动参与到问题的探究中来,为后续解决具有挑战性的问题奠定基础.

问题2 多少时间之后,小明与小杰第一次同时位于正方形的顶点位置(初始不算)?存在什么规律吗?

面对此问,学生首先想到的依然是用列表的方式进行分析,与问题1类似,学生将题干条件与问题结论都展示于表格中,让所有数量关系一目了然(见表2).

同样,也有学生提出用列方程的方式解决本题,鉴于解题方法与问题1高度相似,在此不做具体展示.

设计意图 此问意在进一步强化学生的列表与方程思想,让学生学会自主提炼题干信息,根据结论要求分析与处理数据. 这两个问题具有一定的相似性,第二问是第一问的强化版,意在深化学生对这一类问题的认识.

问题3 多少时间之后,小明与小杰第一次相遇在正方形ABCD的同一个顶点位置?存在怎样的规律?

纵观前3个问题,每个问题都在原有问题的基础上更加深化一些,其中问题3属于问题2的一种特殊情况,想要解决这个问题,只要在弄清问题2的基础上明确这种特殊情况即可. 大部分学生依然首选列表分析法.

如表3,将题干与结论中有用的数据提炼出来,经分析可确定在180秒时,这两个人会同时经过正方形的一个顶点. 当然,也有一部分学生首选列方程的方式来解决这个问题,为了将问题中的关系明确表示出来,可借助线段示意图进行探究(见图3).

解 设t秒时小明与小杰两人在正方形的顶点处相遇.

根据题意有1.2t-t=36,t=180,鉴于180恰巧为60的倍数,可见此时两人正好都处于正方形的顶点位置. 想要探寻其中的规律,可设经过k秒小杰追上了小明,那么结合题意就有1.2k-k=48,k=240,同样240也正好是60的倍数,由此可以确定两人都处于正方形的同一个顶点处.

结合以上分析,可知两人同时位于正方形顶点位置的规律为180+240(p-1)秒时(p是正整数)两人第p次同时抵达点A处.

问题4 两人可能同时到达顶点D处吗?说明理由. 有没有一个时间点,小明在点D的位置,而小杰处于点B的位置?

显然,这是上一个问题的特殊情况,继续借助列表的方式探索这个问题,将两人每一次同时到达顶点的时间与位置标注出来,便于分析.

如表4,将小明与小杰到达正方形顶点的位置逐个分析,小明存在的规律为C-B-A-D-C…循环,小杰的规律为A-C-A-C…循环,通过观察发现两人不存在同时到达点D的机会;也不会出现小明位于点D,而小杰位于点B的可能.

与前几个问题类似,本题也可列方程解题:

设小明抵达点D需耗时48x秒,小杰抵达点D需耗时[40(y-1)+30]秒,结合题意有48x=40(y-1)+30,经整理-24x+20y=5,即4(5y-6x)=5,因为x,y均为正整数,而方程4(5y-6x)=5等号左边的式子只能是偶数,但等号右边却是奇数,因此可确定该方程的左右两边并不相等,也就是说不存在结论中的两种情况.

设计意图 这两个问题的设计是在前两个问题的基础上想到的,对学生的思维来说是一个挑战. 由浅入深的问题成功激活了学生的探究热情,尤其是最后一个问题的提出,从一定意义上来说,就是考验学生创新意识的时刻,这对提升学生的数学核心素养具有重要意义.

对发展创新意识的几点思考

1. 关注认知体验

与日常教学形态相比,核心素养背景下基于创新意识发展的数学教学更需关注认知活动本身,要充分调动学生学习的积极性,从学生的学习体验出发实施教学[2]. 在情境中识别与转化问题,可从情境本身出发,根据要求来分析与梳理问题中的每一个条件,通过几个类似问题的解决进行数学建模,为后续解决更多问题奠定方法基础.

新课标强调:学生是课堂的主人,是学习的主体. 核心素养背景下的教学,必然将学生的主观体验放在教学的首要位置,本节课教师创设学生感兴趣的情境,成功吸引了学生的注意力,让学生对问题充满了亲切感,这为接下来的活动探究奠定了基础.

2. 精心创设问题

问题是数学的心脏,是教学的助推器. 课堂中的每一个问题都要根据学情与教情精心设计,在学生探索问题的过程中,要注重培养学生的问题意识,不要怕学生提出问题,而应鼓励学生勇敢、大胆地提出自己的疑惑[3]. 引导学生通过解决一个问题获得解决一类问题所需要的思维方式,这是促进学生获得举一反三能力的基础.

本节课,学生在问题探究阶段应用了最常见的数形结合思想、类比思想等,将一个个复杂的问题梳理成条理清晰的表格或列方程来分析与解决,这些都是结合学生原有的认知经验进行分析与解决问题的过程,也是解决行程类问题的基本方法. 事实证明,不论是列表还是设未知数列方程,都需要凌驾于原有认知之上,积极开动脑筋进行分析与思考,这对发展学生的创新意识具有重要意义.

3. 发展核心素养

基于创新意识发展的数学教学,其最终目的还在于培养学生终身可持续发展的能力,提升学生的数学核心素养. 行程问题属于在特定问题情境中,科学合理地应用概念与方法等转化实际问题的过程,学生要做的是从中探寻出有用的数量关系. 此过程是落实创新意识的关键,也是发展数学核心素养的重要途径.

总之,创新意识的形成促进了学生思维的进一步发展,也让学生从真正意义上理解了数学学科的价值与意义. 教学中教师应精心设计高质量的问题,关注学生的认知体验,以从真正意义上发展学生的创新意识,提升数学核心素养.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]史宁中. 学科核心素养的培养与教学——以数学学科核心素养的培养为例[J]. 中小学管理,2017 (1):35-37.

[3]朱智贤,林崇德. 思维发展心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2002.