“课程思政”视域下的高中数学教学探索与实践

作者: 赵文博

[摘 要] 高中数学教学可以数学文化为载体,渗透“课程思政”元素,发挥其育人价值.研究者以“函数概念的发展历程”为例,探析“课程思政”视域下的高中数学教学实践,实现知识传授、素养提升和价值引领和谐统一.

[关键词] 课程思政;数学文化;函数概念

提出问题

课程思政是指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把立德树人作为教育的根本任务的一种综合教育理念[1]. “课程思政”理念体现了中国对学科德育的特色化改造,将课程思政与学科教学融合,正是实现立德树人目标的有效途径. 高中数学作为高中阶段的核心学科之一,能否精准定位知识内容的切入点,融入课程思政元素,以发挥数学学科的育人功能呢?课程思政在数学学科中的一个重要体现就是数学文化. 数学文化是指数学的思想、精神、方法、语言、观点,以及它们的形成和发展;还包括数学在人类生活、科学技术、社会发展中的贡献和意义,以及与数学相关的人文活动[2]10. 《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》在“教学建议”中提到:“在教学活动中,教师应有意识地结合相应的教学内容,将数学文化渗透在日常教学中,引导学生了解数学的发展历程,认识数学在科学技术、社会发展中的作用,感悟数学的价值,提升学生的科学精神、应用意识和人文素养;将数学文化融入教学,有利于激发学生的数学学习兴趣,有利于学生进一步理解数学,有利于开拓学生视野、提升数学学科核心素养.”[2]82将数学文化融入数学教学,可以揭示知识的发生和发展过程,丰富学生的情感体验,充分发挥数学课程的德育价值,为课程思政的实施提供有效路径.

数学文化中的思政元素

广义的数学文化包括数学家、数学史、数学美、数学教育、数学发展中的人文成分、数学与社会的联系、数学与各种文化的关系等[3]. 接下来,谈谈如何从数学文化中挖掘高中数学课程思政的元素.

1. 科学价值

当概念以历史的脉络展现时,它揭示了知识发展的自然与和谐,为数学注入了鲜活的生命力,并为学生打开了学习数学的新视角. 通过这种方式,学生能够更深入地理解数学概念、数学思想以及历史背景. 当方法以历史的视角呈现时,它揭示了表征方式、数学语言和计算方法的演变,通过古今数学方法的对比,学生能进一步认识到个体对数学的理解过程遵循数学历史发展轨迹,学会以辩证的视角看待问题. 当思想以历史的维度展开时,它揭示了历史背景下数学思想的发展和变迁,使学生感受到数学与现实生活之间的紧密联系,从而获得深刻的数学体验. 当知识理解的过程以历史的线索呈现时,它揭示了我们认识事物的一般规律,从直观到抽象,从模糊到严谨,从简单到深入,逐步完善,这与学生学习数学知识的过程具有相似性,体现了科学的价值. 当数学语言以历史的进程展现时,它揭示了从感性到理性,从烦琐到简洁,从粗略到精确的转变,这一过程也是学生学习数学的必经之路. 因此,数学文化中的数学史对于培养学生的学习兴趣、哲学思考和理性思维具有重要的科学价值.

2. 人文价值

数学文化凸显了数学的人文情怀,让学生认识到数学远不止于冰冷的公式和符号,它背后蕴含着众多数学家的深思与探索历程;让学生感受到前人对科学的不懈追求和执着精神,激发他们对科学的持续探索和学习的热忱;让学生体会到数学家的创新思维,敢于质疑,勇于挑战,不断推进数学的进步;增强学生的民族自豪感和文化自信,培养他们的社会责任感,强化爱国教育. 通过数学家的故事,学生不仅了解到“伟人”的生平与成就,更重要的是汲取了榜样的力量,锻炼了坚强的意志,学习了严谨的数学治学精神. 每一个数学家都是一部数学史,每一个数学概念的诞生往往是众多数学家前仆后继、不懈努力的成果. 学生通过阅读数学家的生平故事,产生共鸣,更深刻地理解学习过程中的苦与乐,学会像数学家一样思考问题,在这一过程中更加明确学习的目标和方向.这正是数学家所体现的人文价值.

3. 品质培养

通过深入阅读和思考数学文化,学生将逐渐培养数学阅读的技巧,并提升深度探究的能力. 在阅读初期阶段,学生需要理解文化背景,提取数学信息,并领会符号的深层含义. 例如,在探索函数概念的发展历程时,学生会遇到众多数学专业术语,如狄利克雷函数、傅里叶级数、微积分等,一方面考验学生的学习耐心,另一方面激发学生的学习欲望. 在阅读中期阶段,学生应致力于理解数学概念,吸收数学史料,并体验数学思想. 例如,在函数概念的教学中,学生常有疑问:既然初中已经学过函数概念,为何高中还要以另外的方式重新学习呢?要深刻解答这个问题,就要回归函数概念的发展史,才能让学生真正理解概念的演变和思想的深化. 在阅读末期阶段,学生要整理数学知识,应用数学知识,解决实际问题. 这一过程是学生在阅读中学会自我学习和自主探究的关键阶段. 通过阅读和思考数学文化,学生能够将这些技能迁移到日常学习中,逐渐培养出良好的阅读习惯和自学能力,从而提升数学学科核心素养.

案例呈现

本文以高中数学必修第一册(人教A版)中的“阅读与思考”栏目——“函数概念的发展历程”为例,探析“课程思政”视域下的高中数学教学实践.

1. 前置阅读任务

在课前阅读课本中的材料“函数概念的发展历程”,并搜集相关的历史资料;在搜集资料的过程中,思考以下问题:

(1)函数概念产生的背景是什么?

(2)函数概念的发展历程是怎样的?

(3)从数学史的角度来看,初中和高中对函数概念的定义有何区别?

(4)中文中的“函数”一词是如何引入的?

思政育人 培养乐学善学的态度、锻炼理性思维、养成良好的学习习惯,使学生能够轻松解读课本的阅读材料,梳理函数发展的脉络,在阅读中进行思考,在思考中深化阅读.

2. 师生活动,展示交流

通过资源整合与相互交流,学生初步重构并梳理函数概念发展历史,明确函数概念发展的五个阶段. 在小组讨论中分配任务,由代表阐述某位数学家在函数概念发展历程中的贡献,其他小组成员则可适时进行补充.

活动1 阐述函数发展的背景

通过阅读材料,发现运动的研究问题都需要探究两个变量之间的关系,这是函数概念产生与发展的背景. 引导学生深入思考:17世纪,科学家为何要计算天体的位置?为何要在远洋航海中测量经度和维度?为何要计算炮弹的射程?等等. 通过这些问题,让学生从历史的角度探索数学概念的起源,从而理解数学如何成为推动社会进步的重要工具.

活动2 理清函数发展的阶段

通过整合交流的资料,学生简明扼要地重构函数概念的发展历程,明确函数概念发展的五个阶段:几何起源—解析式说—变量依赖说—对应说—关系说.

思政育人 培养社会责任感、倡导乐学善学、锻炼理性思维,让学生深刻理解数学概念的形成不仅源于数学内部,还与社会进步和生产需求紧密相关;通过学生之间的互动交流,引导他们透过表象洞察本质,进行理性分析,学会独立思考,从而树立正确的数学观念.

活动3 梳理函数概念发展的历程

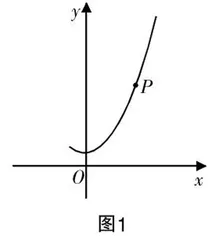

思考1 如图1所示,在平面直角坐标系中,曲线C上的任意一点P运动时,你能找出哪些几何量会随之发生变化呢?

学生很容易想到点P与x轴、y轴、原点的距离都会发生变化,∠xOP也会改变. 如果过点P作一条切线,使其与x轴相交于一点,那么点P与这个交点的距离同样会发生变化. 这些几何量的变化与函数有什么关系呢?这正是探讨函数概念的几何起源的出发点.

学生展示(见表1):

师生互动:

生1:原来函数的概念源于几何学,它描述了随着点的横坐标变化而变化的几何量. 看来,学习函数图象很重要.

师:是的,几何学的起源不仅孕育了函数图象的初步形态,而且后续学习的许多数学定义都源于对几何图形的抽象概括. 数形结合思想是我们理解数学概念的关键工具.

生2:那么,如何刻画变量之间的关系呢?

师:这是个好问题. 历史上,数学家们在攻克微积分难题时也遇到过这一问题,他们是如何解决的呢?

学生展示(见表2):

师生互动:

生3:数学家们通过解析式刻画了两个变量之间的关系.

师:函数从几何图形的理解到代数式的表达,你有什么看法呢?

生4:解析式能更精确地描述两个变量之间的关系.

生5:所有的函数都有解析式吗?所有的函数都有图象吗?

师:大家的想法特别棒,提出的问题也是历史上困惑数学家们的问题.

思考2 18世纪中期,数学家们一直争论着一个关于振动弦的问题:拨动一根两端固定的弹性弦,使其形成某种初始形状后释放,它将开始振动. 那么,如何用函数来描述某一时刻弦的形状呢?

生6:如果把弦的振动看成一段音乐的话,可以用简谱描述声音的变化.

生7:声音是连续的,可以用弦离开平衡位置的位移来描述弦的振动状态,但时间与位移之间的解析式怎么写呢?

师:当弦振动时,数学家们对任意一段曲线是否有函数解析式展开了讨论,从而推进了函数概念的发展.

学生展示(见表3):

师生互动:

生8:也就是说,函数不必非得用解析式来表达;只要两个变量之间存在依赖关系,那就是函数.

师:是的,欧拉和柯西对函数的定义朴素地揭示了函数概念中的辩证思想,展示了从自变量到因变量的演变过程,从而使得函数的“变量依赖”定义登上了历史舞台.

思考3 1829年,德国数学家狄利克雷为傅里叶级数引入了一个新的函数:f(x)=1,x为有理数,0,x为无理数.这个函数用“变量依赖”如何解释呢?

生9:这个函数不能用“变量依赖”解释,也不能画出它的图象.

师:能否用我们在高中所学的函数定义来解释这个问题呢?

生10:可以. 有两个集合,分别是A=R,B={1,0}.集合A中的任意一个元素在集合B中都有唯一一个确定的元素与之对应. 因此,这是从集合A到集合B的函数.

师:狄利克雷圆满解释了他所创造的函数.

学生展示(见表4):

师生互动:

师:从变量对应到集合对应,函数对应摆脱了变量的限制,将函数概念置于集合映射这一更加宽泛的框架之中,更清晰地阐释了函数的内涵,适用范围也更加广泛.

生11:原来“对应说”经历了变量对应和集合对应,集合对应就是我们高中所学习的吧.

生12:从狄利克雷创造函数到他对这个函数的解释,我深感他具有非凡的创造力.

师:是的,历史上许多数学家都是我们学习的楷模,他们的数学成就无一不是通过千辛万苦获得的. 我们应当汲取这些榜样的力量,锤炼出坚强的意志,并向数学家们致敬.

学生展示:

1939年,法国布尔巴基学派提出了一个非常形式化和抽象化的函数定义:设A与B是给定的数集,f是笛卡尔乘积集A×B={(x,y)x∈A,y∈B}的一个子集(也称A与B的一个关系),如果对于任意x∈A,存在唯一y∈B,使得(x,y)∈f(等价于若(x,y),(x,z)∈f,则必有y=z),则称f是定义在A上,取值在B中的函数. 该定义基于集合论,消除了变量对应这个用语,是完全数学化的定义.该定义被称为“关系说”[4]7.■

师:至此,数学家对函数概念的探讨并未画上句号. “函数空间”“泛函”“广义函数概念”以及“超广义函数概念”仍在不断地丰富和涌现. 随着研究的深入,函数概念持续地被严谨化和精确化.