核心素养下的高中数学概念教学

作者: 凌广静

[摘 要] 数学概念是数学知识体系核心,掌握好数学概念是学好数学的基础和前提. 在高中数学概念教学中,教师应重视激发学生的主体性,采用有效的、多元化的教学手段引导学生参与概念的生成过程,充分激发学生的学习积极性,在帮助学生理解概念的同时,提升学生的逻辑推理、直观想象、数学抽象等核心素养.

[关键词] 数学概念;生成过程;核心素养

数学课程标准要求集中体现数学学科核心素养,而概念教学作为数学教学的重要课型,自然肩负着培养学生数学学科核心素养的重任. 在教学中,教师要认真理解概念,充分挖掘蕴含其中的核心素养,并结合学生的实际情况创设相应的探究活动,引导学生经历概念形成的过程,从而让学生真正地理解概念. 不过受唯分论的影响,概念教学并没有引起师生的高度重视. 在概念教学中,部分教师认为对于概念、公式等基础知识,只要学生会背、能用就可以了,因此他们常常直接提出概念,让学生死记硬背,并辅以大量练习. 由于学生没有经历知识生成的过程,因此对知识的理解自然难以深化,也难以持久记忆. 如何将核心素养融于概念教学中,让学生理解概念的同时,获得持续学习能力呢?笔者结合教学实例,谈谈自身对概念教学的几点认识,供参考.

引领探究,参与概念形成过程

数学概念具有高度的抽象性,若想让学生真正地理解概念,并能灵活应用概念解决相关问题,则教师应给予学生充足的时间去思考、去探究,体验概念生成过程,从而让学生在思考与探究中掌握数学概念,培养学生数学抽象、归纳概括等能力和素养.

例如,在“函数的单调性”的教学中,教师结合教学实际创设问题,引导学生积极思考、主动交流以解决问题,通过亲历概念生成的过程,加深对概念的理解.

师:请分别作出以下函数的图象,并结合图象说说相应函数的变化特征.

(1)f(x)=x+1;(2)f(x)=-x+1;(3)f(x)=x2.

问题给出后,教师预留时间让学生动手作图. 教师投影展示学生的作品,并鼓励学生用自己的话描述上述函数的变化特征.

生1:对于f(x)=x+1的图象,它是逐渐上升的.

师:是吗?我怎么感觉是下降的呢?该如何描述呢?

生1:f(x)随着自变量x的增大而增大.

师:哦,原来是这样,看来在描述函数的特征时,不能忘记函数的定义域.

在教师的启发和指导下,学生用准确的数学语言描述上述三个函数的变化特征.

师:若某函数的图象上有一动点P(x,y),能否用动点P的横坐标与纵坐标来说明该函数图象是上升趋势还是下降趋势呢?

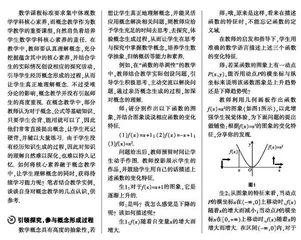

教师利用几何画板作出函数f(x)=x2的图象(如图1所示),以此增强学生视觉体验,为下面问题的提出做铺垫:根据f(x)=x2的图象的变化特征,分享你的发现.

生2:从图象的特征来看,当动点P的横坐标x在(-∞,0]上移动时,f(x)随着x的增大而减小;当动点P的横坐标x在[0,+∞)上移动时,f(x)随着x的增大而增大. 在区间(-∞,0]内,对于任意x,x,当x<x时,都有f(x)>f(x);在区间[0,+∞)内,对于任意x,x,当x<x时,都有f(x)<f(x).

师:非常好,如何用自变量和因变量的改变来刻画这种特征呢?

在教师的启发和指导下,学生深入探究交流,自然得到增函数和减函数的定义.

在上述教学过程中,教师从图形出发,巧妙地引导学生将“形”转化为“数”,实现从图形语言向文字语言,再向符号语言转化,使函数单调性的定义自然生成. 数学语言是抽象的,若教学中直接交给学生,则大多数学生是很难理解和接受的. 若从学生已有知识和经验出发,引导学生经历观察、探索、归纳等过程,有利于学生深入理解知识,提高发现、分析和解决问题的能力,培养直观想象、数学抽象等核心素养.

创设情境,揭示概念本质

数学概念是在生产生活中逐渐抽象出来的,抽象性、概括性是数学概念的基本特征. 在教学中,为了让学生能够更好地理解概念,教师不妨把概念放置于具体情境中,从而将抽象的概念向直观化、形象化转化,充分调动学生学习的积极性,提升学生的数学学科核心素养.

例如,在教学椭圆的定义时,教师以现实生活为切入点,引导学生在情境中归纳概念,以此认清概念的本质. 教学片段如下:

师:请大家欣赏一下这些图片,你能得到什么图形?(教师用PPT展示椭圆形图片)

生(齐):椭圆.

师:很好,生活中的椭圆实例众多,你能列举一二吗?

问题一出,学生纷纷举例,如鸡蛋、手镯、餐桌、人造卫星运行轨道等,借助生活实例引导学生体会研究椭圆的重要性,激发学生的学习积极性.

师:我们该如何画一个椭圆呢?

在教学中,教师先动画演示椭圆绘制过程,然后让学生以小组为单位,借助细线、书钉等工具绘制椭圆. 各组学生完成绘制后,教师组织交流,让学生分享绘制过程中的心得体会,以此逐渐抽象概念的本质属性,从而为概念生成创造条件. 教师设计如下问题.

(1)我们在纸板上作图,这表明了什么?

(2)通过刚才的动手操作,你认为画椭圆时应注意什么?是不是任何情况下都能画出椭圆?

(3)你认为决定椭圆形状的因素有哪些?

(4)在实验过程中,不变的是什么?变化的又是什么?

教学中直接通过观察和实验让学生理解概念的本质属性较难. 因此教师根据椭圆定义的关键点深入设计问题,引导学生通过关键问题的解决,深化对定义的理解. 问题如下:

(1)这里的动点P和两定点F,F是否在同一平面内呢?

(2)动点P到两定点的距离与线段的长度有怎样的关系?

(3)线段的长度与两定点间的距离有怎样的关系?

这样借助指向明确的问题引导学生深入思考,让学生亲身体验思维整合过程,享受成功喜悦. 因此,在概念教学中,通过有效教学情境的创设,将抽象的、难以理解的问题转化为贴近学生最近发展区的问题,可提升学生的数学能力,发展学生的思维能力,培养学生的数学学科核心素养.

鼓励质疑,加深概念理解

在新课程改革的推动下,数学教学除了使学生掌握知识外,还需激发学生的问题意识,并培养他们的创新能力和数学学科核心素养. 在概念教学中,提出概念后,教师还要引导学生思考辨析,以此加深学生对概念的理解,发展学生的批判性思维.

练习是深化知识理解的必要途径. 教师在设计题目时,要重视题目的典型性和探究性,提供机会让学生探究并质疑,以此充分发挥练习的育人作用,提高学生的数学应用能力,培养学生思维的严谨性和深刻性.

总之,在数学概念教学中,教师要更新教学观念,深入理解教材、理解学生,根据教学实际精心设计问题情境,引导学生经历数学概念生成过程,体验数学探究乐趣,深入理解数学概念,从而提高学生发现、分析和解决问题的能力,培养学生的数学学科核心素养.

作者简介:凌广静(1976—),本科学历,中小学高级教师,从事高中数学教学工作.