跨学科课程知识模块整合方法创新

作者: 张惠 吴京津 李德玉 聂嘉辰

摘 要:基于模块整合的跨学科教学方法是当前高校推行交叉学科课程改革及跨学科复合型人才培养的创新探索。以北京航空航天大学生物医学工程跨学科系列课程为例,深入剖析跨学科课程模块整合设计方法,总结出基于“基础—核心—扩展”的知识模块整合逻辑、“真实工程实践”的课程模块结构、自成体系的知识整合、聚合多元主体的跨学科协同教学团队等特征,得出知识深度交叉的结构化知识模块重组、逐层推进的知识模块衔接、瞄准跨学科综合素养提升的扩展知识模块融合等启示。

关键词:跨学科课程;模块整合;教学改革;生物医学工程

中图分类号 G642 文献标识码 A 文章编号 1005-4634(2025)01-0085-08

在国家创新驱动发展和重大科技战略需求的驱动下,多学科交叉与多技术跨界融合成为高校科研与教学改革的常态,不断催生新科技领域与前沿学科。随着2021年“交叉学科”正式成为我国第14个学科门类,高校纷纷开设新兴交叉学科专业并开设跨学科课程。如何促进学科交叉领域的教学与课程改革,成为当前各高校共同面临的难题和挑战。在新兴跨学科课程建设中,课程知识模块整合成为跨学科教学方法革新的关键。尤其是“生物学、医学和工程学”(以下简称“生医工”)交叉学科深度融合的课程改革中,知识模块整合的教学方法创新成为课程改革关注的核心问题。自20世纪中叶兴起至今,生物医学工程作为一级学科在我国积累了初步的发展基础,但目前现行生物医学工程专业的人才培养、课程体系和教学方法仍存在诸多问题,无法满足行业未来发展需求及“新工科”提出的“理工结合、工工交叉、工文渗透”的学科交叉新要求[1]。生物医学工程跨学科系列课程,是北京航空航天大学(以下简称“北航”)针对跨学科复合型人才培养战略目标,以新时期学科群建设改革方向为指导,面向生物医学工程专业本科生开设的新兴跨学科课程。本研究以北航生医工交叉系列课程为例,探索跨学科课程知识模块整合的教学方法创新,为高校新兴跨学科课程的教学改革提供参考。

1 北航生医工跨学科课程建设背景

北航生物医学工程跨学科课程教学方法的创新,建立在深度融合的专业设置、培养机制、课程体系的基础上,已有资源为跨学科专业、人才培养和课程建设提供了强大的支撑。

1.1 依托学校生医工交叉跨学科平台

生物医学工程是北航的优势交叉学科,自2002年建成以来,在20余年的发展历程中形成了两大重要特色:医学与工程交叉融合发展和“两个面向”(面向医疗装备与器械、面向航空航天生命保障[2]。该学科已经积淀了生物、医学、理科、工科等丰富的学科资源和跨学科融合经验。2015年起北航陆续建立了“医工交叉创新研究院”“大数据精准医疗高精尖创新中心”“生物医学工程高精尖创新中心”“生物力学与力生物学教育部重点实验室”“生物医学工程与转化医学工信部重点实验室”等跨学科研究平台。2020年,北航又成立了医学科学与工程学院及生物与医学工程学院,为医工融合、前沿研究和产教融通提供了前沿交叉学科研究与教学平台。

1.2 创设新型跨学科专业及医工交叉学制

在教育部“支持高校自主设置跨学科本科专业”[3]的指引下,北航在原有生物医学与工程专业的基础上,于2017年联合北京协和医院以“医工深度融合”为宗旨打造全新的“生物医学工程”跨学科专业,特设“医工交叉试验班”,实行单独招生。2023年5月,北航与北京协和医学院签署战略合作协议,依托北航医工学科群成立“协和医班”,实施4(本科)+4(直博)基本学制,培养多学科复合型医学人才。生物医学工程专业以培养“拔尖医学科学家和医学基础坚实的生物医学卓越工程师”为目标,涵盖生物医学工程与智能医学工程两个专业,分别由生物医学与工程学院、医学科学与工程学院进行培养。其中,生物医学工程专业依托力学、机器人、自控、航空等北航学科优势,形成生物医学传感、医疗及康复机器人、医学人工智能等特色学科方向,建立 “MT+BT”“IT+BT”的MIBT模式。

1.3 组建“医校联培”的优质跨学科教学团队

北航“医工程交叉试验班”与国内顶级三甲医院(北京协和医院、北京大学第三医院等)进行了长期科研合作和教学合作,采用“医工双导师制”联合培养学生,为学生提供多学科教师资源和跨学科综合指导,使学生在校期间获得来自临床一线专业医生的医学工程实验培训与教学实践经验指导。医工交叉试验班以“本博柔性贯通”为人才培养宗旨,为学生提供远高于传统医工专业的保研率和国际交流机会,保证学生在本专业深耕发展的同时,能够与医工交叉领域的世界一流学者进行面对面交流。

1.4 构建新型生医工跨学科课程体系

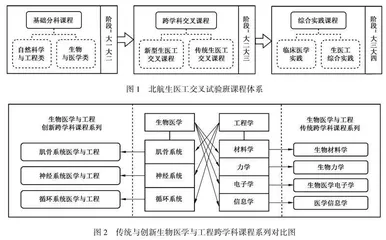

传统生医工课程往往按照基础课、专业核心课、专业选修课等形式设计课程体系。在学科深度交叉的目标指导下,重新设计以学科深度交叉为逻辑的课程体系(见图1)。与原有生物医学工程专业相比,医工交叉试验班压缩了工程类基础课程所要求的学分,增加了专业核心课程的学分和学时,为生物医学和工程学的深度交叉融合奠定了基础。

生医工跨学科课程开设在本科高年级阶段,包括两个系列共七门课程。生物医学与工程学在自身高度分化的基础上,根据交叉方式的不同形成了传统跨学科系列课程与创新跨学科系列课程。前者将工程学的不同分支与生物医学结合,形成四大课程:“生物材料学”“生物力学”“生物医学电子学”“医学信息学”。后者是将生物医学的不同分支与工程学相结合,形成三大课程:“肌骨系统医学与工程”“神经系统医学与工程”“循环系统医学与工程”(见图2)。生医工跨学科课程在不断摸索与实践中,探索跨学科课程知识模块的整合方法创新。

2 生医工跨学科课程知识模块整合设计

北航生医工跨学科课程主要包括“循环系统医学与工程”“神经系统医学与工程”“肌骨系统医学与工程”。该课程的教学设计理念是:以医工交叉学科领域的真实问题为导向对课程内容进行模块整合,打破学科界限,实现医学基础、临床实际和工程技术的深度交叉融合。通过交叉学科模块主题深度整合生物、力学、电学、工程学等课程知识,帮助学生认识到生物医学与工程学间的内在连接及学科交叉的现实意义,激发其对基础理论知识学习的兴趣。

2.1 “循环系统医学与工程”知识模块整合设计

“循环系统医学与工程”的知识体系共分为三个阶段七个模块(包括两个基础模块、两个核心模块和三个专题模块,具体如图3所示),其教学目标是使学生在对人体循环系统进行建模的基础上,掌握两种典型疾病的核心知识,并在专题学习中探索跨学科前沿问题。

该体系由三个阶段组成。第一阶段由两个基础模块组成。学生在数学建模基础上,运用生物工程学知识,对血液循环系统进行定量描述分析,深入把握血液循环系统的生理机制,提高对疾病机理的认识能力。该阶段模块由北航生物医学与工程学院生物力学和血管力学生物学领域的教师联合讲授。第二阶段由两个核心模块组成。分别将力学与电学嵌入到血液疾病的分析与诊疗中,以两种典型的血液循环系统疾病诊疗技术为核心,结合生物医学知识与工程学知识体系,介绍用于治疗动脉粥硬化等血管疾病的支架治疗技术以及生物电子学的医疗器械的使用,由北航生物与医学工程学院教师及北京大学第三医院权威医生联合教授。第三阶段由三个专题模块构成。对常见重要疾病诊疗问题进行教学,由三位北航研究专家以专题拓展形式对课程进行拔高,并引入该交叉学科领域前沿研究。

2.2 “神经系统医学与工程”知识模块整合设计

该组知识体系共分为三个阶段七个模块(三个基础模块、两个核心模块和两个专题模块,具体如图4所示)。教学目标是使学生理解人体神经系统的生理结构与功能,运用数学、工程学知识对神经系统结构进行定量描述和检测;引导学生利用医学与工程学的交叉知识对神经系统常见问题进行分析,使学生具备综合运用跨学科知识解决实际问题的能力。

第一阶段由三组模块组成。其中,模块一包括神经元及其神经连接、神经系统的结构与功能等课程内容;模块二主要是利用数学模型分析神经元、神经网络的微观、介观和宏观脑网络模型;模块三包括神经电信号检测(如EEG)、神经磁信号检测(如MEG)和神经影像技术(如CT、MRI、fMRYI、fNIRS)等内容。由北航生物与医学工程学院生物神经细胞学、生物医学影像学、生物系统仿真建模领域的教师联合教学。第二阶段有两个模块,基于力学的神经血管耦合及脑氧代谢检测,电学的神经电磁信号检测及电磁调控技术、深部电刺激技术、经颅电刺激技术等,由生物与医学工程学院与医学科学与工程学院的教师联合教学。第三阶段的模块六、七属于临床及前沿研究的拓展专题,是未来神经系统研究的重要方向,能为学生提供前沿研究和临床诊疗的重要训练,是“教学—研究—医疗”结合的典型案例。脑机接口技术面向未来脑机智能技术研发,为新一代人工网络计算模型和类脑计算系统设计,由清华大学心理学专家、北京大学第三医院神经外科临床主任医师联合教学。

2.3 “肌骨系统医学与工程”知识模块整合设计

“肌骨系统医学与工程”课程知识体系共分为三个阶段七个模块(包括三个基础模块、两个核心模块和两个专题模块,具体如图5所示)。教学目标是教[HJ68x]授关节病理生理基础知识和关节力学的定量分析方法,以关节疾病的诊疗和临床手术过程为核心,使学生能够运用医工跨学科知识进行人工关节的设计与测评,通过两个专题拔高学生的综合实践能力。

该体系第一阶段由三个模块构成,包括以骨骼的组织构造重建、骨细胞生物学和骨分子生物学为主要内容的“生理基础”模块;以关节疾病的病理基础和诊疗技术为主要内容的“病理基础”模块;以肌骨系统的数学和力学基础为主要内容的“工程分析”模块,由北京大学第三临床医学院运动医学研究所主任医师、北航生物与医学工程学院的教师联合教学。第二阶段主要聚焦人工关节的医学与工程,包括模块四“人工关节设计与测评”与模块五“人工关节手术与前沿技术”。前者涉及人工髋关节、膝关节的设计等相关知识,后者具体介绍膝关节的置换手术及其临床技术的前沿研究等内容。由北航生医工教师及北京大学第三医院骨科关节外科三位医师联合讲授。第三阶段是两个拓展专题模块,选取常见的骨科疾病对知识进行模块化整合,具有较强的针对性和实践性。由两位北京大学第三医院专精于骨折问题与脊柱疾病的骨科专家及北航生医工教师联合讲授。

基于知识模块整合的逻辑,北航生医工跨学科课程的教学创新是将不同学科高度分化的知识通过模块化整合完成跨学科知识的深度融合。每个知识模块都具有相对独立性和完整性,同时兼具开放性及连贯性。

3 生医工跨学科课程知识模块整合过程

生医工跨学科课程的知识模块整合机制,连接不同模块,并按同一主线将“以问题为核心”的知识模块进行整理与组合,形成结构完整、整体协调的综合体系(具体如图6所示)。这些模块以“基础—核心—拓展”专题为主线结构进行深度学科交叉和知识串联;以综合性实践能力为目标导向,建构融会贯通的课程知识模块体系;兼顾学科之间、课程之间以及学生之间的特征差异,作出相应的调整;形成创新性的跨学科课程知识模块整合方法。

3.1 “基础—核心—拓展”的知识模块整合逻辑

生医工跨学科系列课有着贯穿全课程的主线逻辑,所有模块遵循“基础—核心—拓展”的专题模式进行课程结构搭建,以实现课程模块的有序整合。例如,在第一阶段中,基础模块主要内容是人体器官的生物学基础医学基础与工程学的定量分析。在第二阶段的核心课程模块中,主要内容则逐渐过渡到具体的疾病诊疗理论及解决真实临床问题的医学工程问题的设计上。例如,神经系统医学与工程模块中,学生需结合临床医学病例了解神经系统临床疾病的诊疗技术的基础知识、基于力学及电磁学的知识研究神经电磁调控技术。在第三阶段扩展模块中,教学重点转移到结合跨学科前沿议题开展的综合性实践专题拓展上,例如,学生在循环系统医学与工程模块的扩展环节中,需基于生物电子学等知识,研究血管疾病治疗技术以及医疗器械的使用,并在医院专家指导下对常见血管疾病开展诊疗案例学习。课程三个阶段遵循“基础—核心—拓展”的整合逻辑,从分科知识到跨学科综合应用,层层递进、环环相扣。