大学教学有效性研究的SLR分析

作者: 唐睿 蔡旻君

[摘 要]

在“新世纪高等教育教学改革工程”项目的推动下,国内众多学者不断发出对大学教学有效性的追问。采用SLR系统文献分析方法,围绕大学“教学有效性”的内涵、影响因素、标准及提高策略4个方面展开研究,整理了中国知网核心期刊及博士论文(2000—2020年)文献资料,通过对现有文献的分析,发现尽管上述领域的研究取得丰硕成果,但诸如多元化标准的统整、教与学关系的把控、教学与科研的平衡、即时性与长效性的统一等问题还需进一步深入分析和讨论。

[关键词]

SLR;教学;有效性;标准;策略

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2024)01-0048-07

“有效教学”作为一个专有名词的提出,乃至在当下倍受推崇,主要得益于某种表面化、功利化的认识。教学有效性则与之不同,它是教学存在的合法性追求。从历史的角度看,对教学有效性的探讨是一个经典而常新的话题。2000年1月26日,教育部第一次下发关于实施“新世纪高等教育教学改革工程”的通知。至此,教学有效性从对中小学生学业成绩的关注,自然而然地涉及到对高等教育人才培养质量的重视,大学教学有效性的研究开始逐渐升温。教育部新近发布的《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》更是提及全面推进质量文化建设,要将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节,内化为师生的共同价值追求和自觉行动。大学课堂教学作为引导大学生探求知识、发展能力、丰富完善个性品质的主要方式,是培养人才的主阵地,其有效性的追求理应满足大学生成长、发展的需求。这是一个既包括学生对所学课程理论知识由感性认知到理性内化,再到创造性外化的不同层次,又包括学生情感、态度、价值观培养的复杂过程。本着以史为鉴、反哺教学的目的,对大学教学有效性已有研究文献进行系统深入的分析,以便更加清晰和深刻地认识当下人才培养质量情况,更好地把握未来大学教学改革动向。

1 研究过程

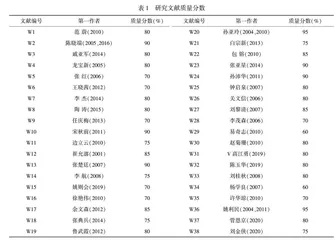

本研究采用系统文献分析方法(systematic literature review)来完成,此方法简称SLR。这是一种可识别、评价和解释所有可获得的与特定研究问题和主题领域以及感兴趣的现象,且目标是综合一系列结果没有偏见的较盛行的研究方法。在SLR应用中,研究者必须识别和筛选哪些研究文献与其研究问题相关。本研究在中国知网下载文献205篇,经过筛选得到40篇文献,根据第一作者进行编号,共得到38个编号,再通过评分对所选文献进行质量评价(见表1),评价所选研究文献的可信度、完整度和相关性。

2 结果呈现

通过对文献的系统梳理和对众研究者学术观点的采撷,探究的问题有了比较明确的结论。

2.1 大学教学有效性的内涵

自从出现“教学有效性”这一概念后,人们就一直在对其内涵进行解读。不同的人群,在不同的时期、背景下都会形成关于教学有效性涵义的不同认识。对于教学有效性所包含的内容越清晰,越便于认知教学。但也因为角度的差异,不同学者对于教学有效性的内涵有着不同的定义与理解。

众多学者提到“有效教学”,甚至将“教学有效性”完全等同于“有效教学”。其实二者之间有所不同。应当更深入地去理解“有效教学”,它是一种思想、一种理念,甚或一种教学的存在,而不单单是一个“有效的”问题。而“教学有效性”应该是为了努力做到有效的教学,对其“有效的”达成度的一个规定,即需要实现的目标和具体保障措施的一些明确要求,进而在此基础上对教学有效与否作出价值判断。据此,研究者分别从“教学”和“有效性”两个方面对教学有效性的内涵进行了探讨。

鲁武霞提出教学有效性的内涵在于教师实现其教学目标,学生获得全面发展,达到预期教学效果。无论从哪个角度来讲,教学有效性都该是具有明确目标指向的主题行动,直接目标是“教学相长”,终极目标是指向人的发展和幸福[1]。张亚星等提出教学有效性是指通过教师在一定时间的教学之后,学生所获得的进步和发展,能够促进学生学习与发展的教学才是有效的教学[2]。钟启泉提出教学有效性是关注学生成功的活动[3]。这些学者的观点概括起来就是:教学有效性是通过教师采用各种手段开展教学,最终达成自己的教学目标,培养优秀的人,学生的成就从另一方面体现了教学目标的达成。

从“有效性”这个层面来探讨就很自然地借用经济学概念来分析教学有效性。程红提出教学有效性是指教学做到有效果、有效率、有效益[4]。余文森解释了有效果是指学生的学业成绩、认知变化、学习态度有改进;有效益是指学生通过学习学会应用、学习与做人;有效率是指教学中的各个要素、资源进入最佳状态[5]。姚利民对此进行了进一步解读,提出符合教学规律是实现教学有效性的基本条件,教学有效果、有效益是有效教学的基本要求,教学有效率是有效教学的最高目标[6]。这些学者从教学效果、效率、效益3个方面全面系统地解释“有效性”,也是对于教学有效性内涵比较一致的看法。

还有很多文献是在讨论其他问题时附带提及教学有效性,或是针对研究问题的文献综述与回顾以及其他方面,对于教学有效性的内涵涉及得相对较少,说明众多专家学者对教学有效性的内涵讨论不够重视或认识较为模糊。故仅从上述提到的是否实现教学目标和经济学取向上解释教学有效性内涵这两个层面来分类,具体研究状况见表2。

2.2 大学教学有效性评价的标准

评价标准包含评价准则和评价常模两个方面,主要指解释评价结果的依据。制定大学教学有效性的标准是为了明确什么样的教学是好的,以及为了达成最终培养人的目标,具体需要做哪些事情,需要实现到哪一步。根据不同的立场,可以从3个层面确立标准。

(1)教师层面。王晓茜对教师进行了特征描述,认为大学教师要拥有高水平的教学技能、充足的知识准备、积极从容的个性特点、和谐平等的师生关系这4种特征才能被称为有效的教师,他们的教学行为可以被称作是有效的教学[7]。孙亚玲提出了将教师制定的教学目标、设计的教学活动、自身的教学能力、得到的教学反馈、课堂中的教学组织与管理这5个维度作为评判教学有效性的标准[8]。

(2)学生层面。有学者提出大学教学有效性的标准更应该取决于教学对学生产生的影响。学生有无进步或发展是对大学教学有效性质的规定,学生进步或发展的程度是对大学教学有效性量的把握[9]。教学有效性的衡量标准,更多地要依据学生的学习程度与学习结果确定。而学生的进步与发展最基础的就是取决于有没有达到教学目标。李茂森提出了教学目标的5个衡量指标,即“有价值、高期望”“清楚、具体、可操作”“适合学生需要”“全面、综合、深刻”“明确考试内容方式”。教学目标的实现正反映了学生学习结果的达标,以此也体现了教学有效性[10]。

(3)教学过程。在教学活动中,教师与学生是不可分割的。张楚廷提出,能够带上满口袋问题走进课堂的课,算好课;能够在课堂上唤起学生发问、提问的课,算更好的课;能够唤起学生提问,居然被学生的问题问倒了(教师一时答不出来了)的课,算是最好的课[11]。这也从另一个方面表明,教学有效性判断需要从教师层面来看,但仅从教师层面又是不够的,只有充满吸引力的、能引发学生深思、能引导学生提出问题、激发学生学习兴趣、促进学生长远发展的课堂,才是一个有效的、好的大学课堂。

以上3个层面基本涵盖了大学教学有效性的标准类型。关于大学教学有效性的标准,主要就是考查教师的课堂教学时间、教学质量和教学效果;课堂的目的、过程、效果、氛围和特色;学生学习方法的养成、学生整体的发展状况等。具体研究状况见表3。

2.3 影响大学教学有效性的因素

讨论大学教学有效性的影响因素,就要先分析教学构成要素。教学的构成要素无外乎就是教育者(教师)、受教育者(学生)、教学背景(环境)、教学内容和教学手段。这些要素加起来才能构成完整的教学活动,因此从以下4个方面来分析其对于大学教学有效性的影响。

(1)教师因素。姚利民提出教师个人的知识水平、道德三观、教学观念、教学责任感、教学效能感、教学能力、快速准确判断能力等都会影响课堂[12]。在大学课堂中,教师对教学的影响是极大的,毕竟教师拥有更丰富的经验、更渊博的知识,其不仅是知识的传递者,更是课堂的引导者,在一定程度上必然会左右学生的学习,影响学生的发展,在教学有效性的影响因素中占最重要的比重。

(2)学生因素。大学教育不同于基础教育,更注重培养学生独立思考、自主学习的能力。在课堂中学生需要不断给予教师课堂反馈,而不是教师单方面地知识灌输,这样教师才能更有效地进行教学。学生的进步与发展最能体现教学有效性的达成,因此只有激发学生的学习动机,让学生积极主动地学习,才能更好地推动教学。

(3)环境因素。任庆梅指出好的课堂环境对学生的学习行为、教师与学生间的人际关系以及教学情境的支持创设都有正向促进[13]。这表明环境作为外界因素,介于教师行为与学习效果之间,在整个教学中起到“背景板”的作用,是决定教学有效性的一个重要因素。

(4)教学内容与手段。教师不同的教学行为特征对教学有效性有极大影响,高江勇提出多采用互动式教学,让大学教师准确了解学生的学习需求和学习障碍,根据学习需求实施精准教学引导,在学习障碍处展开深度的互动和交流,使学生从封闭走向开放,并不断超越,从而建构师生均具获得感的互动教学范式,有效提升教学质量[14]。大学课堂是一种高度创造性、高度个性化的活动,不同教学内容、教学手段等对于教学有着不同影响。具体研究状况见表4。

2.4 提升大学课堂教学有效性的策略

在提高大学课堂教学有效性的策略中,对各类观点进行归纳总结,发现主要存在4种类型。

(1)完善质量检测机制。许多学者提出完善课堂教学评价体系并最大限度地发挥其促进教师发展、教学发展、学生发展、学校发展的功能,是大学课堂教学有效性研究的重要内容。孙亚玲提出要使评价成为真正发挥促进作用的“指挥棒”,不仅要看教师知识传授水平的高低,还要关注学生发展。要真正拥有客观、具体、可操作、可测量的评价体系[15]。对于评价制度,不仅要完善教师的评价制度,也要改革学生的评价制度,评价的目的一定是为了促进学生发展,从多个层面、多元化角度来评价,肯定其努力,鼓舞其信心,而不是简单地选拔、奖惩。

(2)全面优化教学。首先要改变教学模式,陈玉华提出教师要由管理者变为组织者,由主导者变为引导者,根据不同教学内容选择不同教学方法,多组织有效的探究活动,创设有效情境[16]。明确教学目标更是必不可少,陶涛提出要利用“学习共同体”的概念,师生共同成长,教师要明确教学目标,完善合作学习的教学模式[17]。而教师的教学理念从根本上决定了教师的教学,戚亚军提出首先要尊重学生的主体地位,树立着重培养学生创新精神的教育观念;其次,树立以学科为中心、以教师为主导、以学生为主体的教育思想;最后,教师要树立整体化知识的教育观念[18]。只有教师不断优化教学,教学有效性才能得以提高。

(3)促进教师发展。除了对教学过程的优化外,教师自身的能力也尤为重要。教师需要不断加强自身的发展、不断进行自我反思来提高其教学有效性。陈晓端提出教师水平的发展是提高教学质量的关键,只有教师拥有豁达、开放的心态,不断自我反思,不断学习新知识,多发现问题、思考问题,才能跟上时代,一直保持自己课堂教学的有效性[19]。教师只有提升自己的水平,不断吸收新的血液,在不断的反思中进步,才能让课堂变得新鲜有活力。

(4)加强环境支撑。这里的环境不仅指教学设施等“物”的因素,还有认知、情感和人格等“心理”因素,教师与学生等“人”的因素。宋秋前提出要充分发挥信息技术的作用,加强其与教学的深度融合,让信息化环境对师生交互、情境构建等有帮助[20]。刘金侠提出只有构建“在场性”强的学习课程体系,才能真正将学生吸引在课堂中[21]。除了教学环境,还有社会大环境、学校的文化环境,这些都在潜移默化地影响教学。一个良好育人环境氛围的营造,无论是对教学中的师生还是对学生的生活都是有益的。具体研究状况见表5。