分布式认知视角下的游戏化学习环境模型研究

作者: 石祝 尚俊杰

摘要:近年来,游戏化学习环境以沉浸式的学习体验和丰富多样的问题情境,逐渐成为教育者和研究者关注的重点。但该如何基于学习科学理论来设计能够有效支持教与学的游戏化学习环境,仍然是一个具有挑战性的问题。基于分布式认知的视角,分析了游戏化学习环境中不同认知主体间的交互关系,并据此提出了游戏化学习环境模型。

关键词分布式认知;游戏化学习;学习环境;基于游戏的学习环境

中图分类号G434

文献标识码A文章编号10054634(2024)02000109

引言

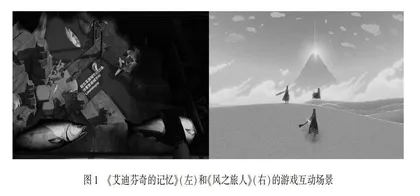

学习环境是指促进学习者发展的各种条件的统合,包括空间、资源、工具、人和活动等要素。近年来,随着信息技术的快速发展,人工智能、VR/AR、元宇宙等数字化信息技术开始进入课堂和校园,推动着学习环境走向数字化、网络化、智能化。越来越多学习环境研究开始强调以学习者为中心,基于学习科学理论,结合学习者概念发展水平和社会文化情境创设学习环境,来实现理解性学习与高阶认知发展。在此背景下,游戏化学习环境(尤其是基于视频游戏的虚拟学习环境)逐渐受到研究者的关注。游戏化学习环境主要包括教育游戏和模拟仿真,学习者根据特定规则参与计算机模拟的情境,并产生可量化的结果。游戏化学习环境的优点在于能够为学习者提供贴近真实的问题情境,营造沉浸式的学习体验,并能有效激发学习者的内在动机。但当前,针对游戏化学习环境的理论研究仍然较少,未能深入剖析游戏化学习环境的本质特征,限制了游戏化学习的大规模、深层次应用。本研究结合分布式认知理论,把认知的概念拓展到个体之外,将游戏化学习环境视作人工制品(artifacts),并分析游戏化学习环境中不同认知主体间的交互关系、认知在游戏虚拟空间与时间中的分布,以及游戏所构建的特殊社会文化情境,为阐明游戏化学习环境提供了新的视角。

1分布式认知理论及其启示

1.1分布式认知的概念

分布式认知(distributed cognition)是指认知分布于个体内、个体间、媒介、环境、文化、社会和时间等要素之中。分布式认知理论将一个包括认知主体、环境以及所有参与认知的事物所组成的功能系统视为基本分析单元,从而将认知的概念拓展到个体之外。分布式认知的思想由来已久,早在20世纪初,心理学家和哲学家就开始对传统哲学中主客分立的二元论展开批判。例如,杜威提出“环境对于机体而言必不可少,而随着环境概念的出现,不可能再将心理生命视为在真空中孤立发展的个体行为”。此后,研究者们一直在探讨环境和认知之间的作用关系。Vygotsky的文化历史理论强调社会环境对人的影响,指出“工具和符号”同属于文化人工制品,区别在于通过工具的中介更加“向外”,而通过符号的中介更加“向内”,提出了认知分布并介导于人工制品中的观点。Gibson认为人的知觉应以人与环境的交互为基础,并提出了可供性(affordance)的定义,即“动物与环境之间互补的、可直接知觉的行为关系”。可供性明确了环境中可以被人和动物所感知的特征,为分布式认知奠定了理论基础。在此基础上,Hutchins基于对舰艇导航过程中的协作认知过程开展的民族志分析,正式提出分布式认知的概念,并认为它是“重新思考所有领域认知现象的一种新的基本范式”。分布式认知的主要特征如下。

(1)以功能系统作为分析单元。分布式认知理论的基本分析单元是功能系统,该系统包括认知主体、环境以及所有参与认知的事物,典型的功能系统由人与人造代理(artificial agents)组成。例如,飞机驾驶舱或舰船控制室,或者模拟仿真和教育游戏构建的虚拟场景。模拟仿真和教育游戏所构建的虚拟场景也可以被看作是一个功能系统。

(2)关注系统内各种交互作用。分布式认知视角下,认知现象不仅存在于认知主体内部,更体现在特定环境下各认知主体间以及认知主体与环境媒介间的复杂交互作用中。这些交互作用包括个体自身的活动,个体与其他成员的交互行为,个体与各种工具、媒介等人工制品之间的交互。Cole和Engestrom提出了主体(subject)、客体(object)和媒介/人工制品(medium/artifacts)三者间的交互模型,并把时间带来的主体认知状态改变也纳入其中。因此,认知活动不仅仅是个体的,而且是“个体+群体/共同体+人造制品”的。

(3)强调信息的表征加工过程。分布式认知的一个基本论断是:分布式系统的行为应该用信息动力学来描述。分布式认知关注系统中不同认知主体间知识传播与信息表征的方式。信息分布于系统各组成部分之中,不同的信息分布模式会对分布式系统造成显著的影响。在此情境下,认知被视为一种发生在内部表征(个体大脑记忆)和外部表征(人工制品中的信息)之间的信息和知识资源转换和传播的运算过程。Hutchins发现的典型案例是在导航任务中,导航团队受限于语言交流的信息带宽,使得位于船体不同位置的绘图员和罗盘观察员无法仅通过无线电交流完成复杂的协作认知任务。

(4)重视人工制品的认知价值。人工制品区别于自然物体,是指能够显示出人类的手艺或者改造的人造物品。人工制品分为物质的(如工具、设备、计算机、技术、数据库等)和符号的(包括语言、文化、方法、心智模式等)两种。认知在人工制品中的分布包含两重含义:一是人们将知识和经验固化到人工制品之中;二是人们在完成任务时使用人工制品承载部分运算任务而提高认知效率。人工制品具有4种主要功能:转载认知任务、降低认知负荷、产生认知留存(cognitive residue)效应,以及改变大脑运算结构与方式。由此可见,人工制品对支持和表征人类认知过程发挥着重要的媒介作用,对人工制品特征的分析能够将内隐的认知过程可视化,为过程性评价积累实证证据。

(5)依赖于具体情境的可供性。分布式认知与情境认知(situated cognition)密切相关,有研究者认为分布式认知就是情境认知的一种表述方式。一方面,分布式认知的研究结论往往来自于对真实情境的细致考察,例如Hutchins通过分析帕劳号军舰导航团队交流过程的视频和音频材料,发现认知分布于不同个体、工具和环境之中。另一方面,分布式认知系统的认知分布和交互作用的形式取决于具体情境中认知主体与环境的相互建构,即依赖于情境的可供性。

1.2分布式认知对学习环境设计的启示

分布式认知将物理空间(physical space)、人类社会空间(human society space)和信息空间(cyber space)中能够支持学习者认知发展的要素统一整合在一起,深刻地改变了人们对学习环境的传统解释。具体来说,分布式认知从系统层面考察学习环境中的认知和学习,关注系统内不同认知主体间的交互作用,突出人工制品对分布式认知的支持,以及具体情境对认知生成(enaction)的影响,强调应用技术支持思维的可视化和知识表征,从而重构信息表征加工过程。

钟志贤总结了分布式认知在学习环境设计中的如下教学隐喻:(1)在分布式认知中,人和人工制品、个体和群体/共同体都同样重要,理想的认知方式应当能够整合人与人工制品的认知功能;(2)协作学习、学习者共同体和知识建构共同体都是重要的分布式认知活动;(3)交流与交互是实现分布式认知目标的必然方式;(4)信息技术在分布式认知系统中发挥重要作用。翁凡亚等人进一步分析了分布式认知对学习环境设计的启示:(1)以系统论的观点看待学习环境,强调设计;(2)应用智能制品促成分布式认知活动;(3)高度重视社会物质境脉;(4)运用技术支持分布式的交互和协作;(5)强调运用技术支持思维的可视化和知识表征,拓展个体思维。

从分布式认知视角出发,在学习环境设计时要考虑以下因素:第一,认知分布于功能系统内的不同认知主体中,每个认知主体的概念水平、认知策略和获取信息的能力不同,其认知表征也不相同。因此,学习环境要根据学习者的能力水平,提供不同结构的教学支架,使学习者保持在最近发展区之中。第二,学习环境要为学习者提供充足的交互机会,学习者通过与他人和人造制品的交互来获取信息,进而改变自身认知。人工制品作为认知媒介和外部认知辅件,支持着系统中的知识传播和认知发展,部分人工制品还能作为认知卸载的记录工具,为教学评价提供证据。第三,心理氛围和文化背景为认知提供重要的情境,同一种行为在不同情境下会产生不同的解读,因此学习环境设计要对此加以考虑。例如,Huizinga在其经典著作《游戏的人》中提出了“魔法圈”隐喻,指当学习者进入游戏环境或者共同约定开始游戏时,他们便踏入了具有特殊规则的“魔法圈”之中,这是“一个平常世界中的临时世界,致力于一种不同的行为的表现”。Bateson认为在游戏这个特殊结构框架中,有着不同的元交流(metacommunication)。例如,人们会对“攻击”行为更加宽容。第四,在分布式认知理论中,认知和知识的分布包括空间和时间两种维度。认知在空间上的分布提示人们在设计学习环境时,应充分把握参与认知过程的元素之间的功能关系,有策略地将知识内容和认知活动嵌入到学习环境中,使用空间位置来编码特定信息,促进学习者认知发展。认知在时间上的分布提示人们要将学习者认知顺序纳入学习环境设计中。学习者作为认知主体,在学习过程中对客体的内在表征不断更新,与此对应的人造制品也应当适应学习者认知的发展,支持其进一步学习。

2游戏化学习环境研究现状

近年来,随着游戏化学习理念的不断传播与发展,国内外诸多学者从不同视角对游戏化学习环境的构建进行了研究。

2.1游戏化学习环境的基本内涵

游戏化学习环境也称基于游戏的学习环境(gamebased learning environment),常见的游戏化学习环境主要包括教育游戏和模拟仿真。教育游戏被定义为一种结合娱乐和教育目标的智力竞赛,玩家根据特定规则参与计算机模拟的情境,并产生可量化的结果。模拟仿真(simulation)是一种模拟真实或假想情境的计算模型,用户可以通过操纵或修改仿真参数来掌握教学内容。教育游戏和模拟仿真之间并没有清晰的界限,两者之间共性多于差异,随着游戏技术的不断进步,视频游戏和模拟仿真逐渐趋于融合。

2.2游戏化学习环境的特点

游戏化学习环境是以学习者为中心的学习环境,具有情境化、沉浸式、多模态的特点。相比传统学习环境,游戏化学习环境以丰富有趣的形式呈现学习内容,能够有效激发学习动机,并能为学习者提供及时有效的反馈,从而促进有意义学习。

(1)以学习者为中心的设计。游戏化学习环境的内容呈现和互动模式具有以学习者为中心的特点。当玩家进入视频游戏或模拟仿真时,虚拟环境中的工具、设备和活动都围绕玩家而展开呈现,感知其能力水平和学习需求,为其提供个性化的内容。这种“围绕玩家设计关卡场景、呈现内容、提供反馈”的特点与以学习者为中心的学习环境设计理念不谋而合。学习者在界定自身意义时处于中心地位,他们在学习支架的支持下参与真实任务与社会文化实践,结合先前经验和日常经验完成意义建构,并能够使用多种观点、资源和表征形式与他人交流。Land等人认为,视频游戏和模拟仿真不仅能作为教学支架有效地表征学生的默会知识和先前概念,而且能用来增强、完善或拓展学习者的思维和观点。并且,游戏化学习环境能为学习者呈现与其能力水平相匹配的内容。正如Gee所言,游戏作为学习场景符合循序渐进原则,在前期的学习场景中为学习者量身定制各种任务,使其技能达到一般化水平,为后面更复杂的任务奠定基础。

(2)动态丰富的学习情境。学习情境主要是学习者通过想象、手工、口述、图形等手段在学习获知过程中使获知效能达到最高境界的创设性手段。学习情境以学习环境为载体,受多方面因素共同影响,包括学习所处的空间(物理空间、资源空间、社交空间、虚拟空间)、人文社会环境、时空关系等。学习情境伴随着学习行为产生,受到学习环境的制约和调节,学习情境随着学习者能力水平的变化而发生改变。根据Bandura的三元交互决定论(triadic reciprocal determinism),当学习者身处学习环境中时,环境、行为和个人因素之间就会发生交互作用,人的学习表现是这些交互作用的结果。因此,学习情境存在于由学习者、学习环境和学习活动共同构成的动态系统之中,受学习活动驱动而发生变化。