调控好自己的情绪对大学生的学习有何助益?

作者: 傅道麟 吕林海

摘要:相对于“情绪”本身对学习的影响,“情绪调控”所具有的对学生发展的作用越发成为国际学术界关注的前沿主题。在此背景下,“大学生在情绪调控能力方面的人群分布特征”以及“情绪调控与大学生的学习之间的关系”应当成为研究者们探究的焦点。为此,问卷调查的数据分析获得了如下研究结论:(1)聚类分析和判别分析表明,以情绪调控能力和学习结果作为分类指标的学生群体能够被分为两类,这两类学生群体在学习结果上存在着显著的差异,由此可知,情绪调控能力和学业表现之间存在重要的关联;(2)回归分析的结果显示,情绪调控能力对学生各学习结果变量均具有正向的显著影响。基于上述发现讨论提高教学质量的对策建议。

关键词:大学生学习;情绪调控;学习满意度;深度学习

中图分类号G642.4

文献标识码A文章编号10054634(2024)02001009

1研究背景

自20世纪中叶起,一系列研究开始将对“情绪”的关注从纯心理学领域拓展到教育教学领域之中,最初的研究主要关注的是测验环境之下的焦虑情绪及其与学习的关系。随后,大量研究不断地在这一领域铺展开来。1998年,美国教育研究协会(American Educational Research Association)年会在圣地亚哥召开,研讨会的议题为“情绪在学生学习和成就中的作用”。这一会议激发了研究者对教育心理学领域中与情绪相关主题的关注,从而推动了学业情绪相关研究的后续发展。进入21世纪后,该领域的研究不断精细化和精致化,特别是佩克伦(Pekrun)对学业情绪的构成成分、测量效果,以及如何影响学生的学习动机、学习成绩等进行了系统且全面的研究,相关成果成为了学业情绪领域发展的标杆。在上述研究的引领下,后续国内外的大量研究不断证明学业情绪对学生学习的影响。例如,林内布林克(Linnenbrink)和佩克伦(Pekrun)的研究表明,情绪能够影响学生在学业方面的投入。许慧对学生在学习过程中的积极情绪与学习韧性之间的关系也进行了研究,她发现,学生所经历的积极情绪能够提高学生学习韧性的水平,其中的学习韧性被定义为包括学习兴趣、积极认知、坚持性与合作学习四个方面的综合学习表现。比亚维森西奥(Villavicencio)和贝尔纳多(Bernardo)的研究也发现,积极情绪与学业成就呈现正相关关系。值得注意的是,澳大利亚学者特里格威尔(Trigwell)发现,积极情绪与导向高质量学习的深度学习及学习成就都存在着显著正相关关系,消极情绪则与浅层学习存在显著正相关关系。也有学者发现,学业情绪对学习的影响机制可能更为复杂,例如,博克厄斯(Boekaerts)曾注意到,在个体层面,积极情绪与消极情绪很可能同时产生,即某一事件对某类学生群体的刺激可能仅仅会产生某一类情绪(消极的或积极的),但对另一类学生群体的刺激却有可能同时产生积极与消极情绪。因此,在这一前提下,波萨雷夫(Postareff)以质性访谈为起点构建出了更为客观、准确的大学生学业情绪测量量表。他进一步发现,情绪与学生学习质量的关系并非两极分化,积极情绪以及部分消极情绪均与深度学习以及高质量的学习有关。为何消极情绪与积极情绪都有可能引发深度学习和高质量的学习结果?对这一问题的追问,促使本研究审思现有的情绪分类情况的合理性和复杂性。的确,已有研究在对情绪分类方面差异颇大,既有积极情绪、消极情绪的二分类方法,又有增加中性情绪的三分类方法以及将厌倦、痛苦单独作为一类或加入唤醒度进行分类的四分类方法,多种分类也使得“情绪”这一研究领域对学习的影响变得更为复杂。随着情绪分类学研究思路的不断拓进,越来越多的学者开始思考,情绪本身固然对学习有着重要的影响,但与其无休止地拓展各种情绪类型本身,并分析各种情绪对于学习的复杂机制,倒不如转变思路,研究“学习者如何管理自己的情绪”以及“这种对情绪的管理是否会导向更优质的学习”。这一研究思路也使得“情绪调控”的研究开始成为国际学术界关注的前沿主题。

鉴于“情绪调控”的研究不断发展,美国教育研究协会继1998年将“情绪”纳入学生学习研究领域之后,在2005年的年度会议上又将“情绪调控”列入大会议题,这说明了“情绪调控”在学生学习领域的相关研究已经逐渐纳入到国际学术界的研究视野之中。从历史的角度而言,弗洛伊德(Freud)对焦虑情绪的调控所做的研究以及塞利(Selye)对公共发言、寒冷和拥挤情况下人的心理反应的研究,可能是有关“情绪调控”研究的思想源头,其对后来的“情绪调控”研究产生了或隐或显的影响。如果从独立和明晰的研究领域来追溯,“情绪调控”的研究其实可溯源至20世纪末。当时的研究所关注的是,婴儿与儿童在受到特定的刺激(例如厌恶事件)时所具有的反应倾向。尽管此时的研究者们对情绪调控已经有明确的指涉,但该领域的研究离全面、系统和深化还遥不可及。我国学者卢家楣是早期对该领域加以关注的重要学者之一,他曾指出:“当客观事物作用于我们时,我们便将它与自己的需要、预期之间的关系进行认知评价。”这里所说的认知评价便是情绪调控理论当中最为重要的内容之一,其对情绪调控的关注在当时是极具创建性的。斯坦福大学教授格罗斯(Gross)在“情绪调控”领域所做的研究是非常关键的,他认为,情绪在生成过程中的5个节点(5个节点分别为情境选择、情境修正、注意调度、认知改变以及反应调整)受到调控,其将情绪调控定义为个体影响其自己情绪的过程,包括何时有情绪、如何经历并表达这些情绪。孟昭兰将情绪调控定义为“对情绪内在过程和外部行为所采取的监控、调节以适应外界环境和人际关系需要的动力过程”。在理论概念的建构层面,当时的研究主要集中在对情绪调控过程及模型的探讨方面,针对情绪调控的发生、经过以及结束的具体内容建构已经较为完备,但经验层面上对情绪调控的把握仍然较为模糊。总体而言,到目前为止的大部分研究主要是将关注点集中在情绪调控对非学习要素的影响方面,例如影响个体的幸福感、个体的道德决策、青少年的网络成瘾等方面。“情绪调控”如何影响学习,如学习方法、学习满意度、勇于挑战困难的程度等,值得研究者做出新的更加深入的探索。

正是基于上述的薄弱点,有部分学者开始了对情绪调控测量量表的开发研究。不同学者开发的量表在具体内容方面存在着一定的区别。当前常用的几种情绪调控量表主要包括“儿童及青年群体的情绪调控测量量表(ERQCA)”、我国学者邓欣媚编制的“青少年日常情绪调控量表”、针对学业情境下使用的“学业情绪调控量表(AERQ)”,以及由格罗斯开发并广泛运用于各领域的“情绪调控量表(ERQ)”。其中,尽管“学业情绪调控量表(AERQ)”是开发于教育情境下的,但其只涉及对消极情绪的调控而缺乏针对积极情绪调控的测量。对此,值得提及的是格罗斯的观点,即,无论积极或消极情绪都是需要被调控的。因此,本研究认为,综合测量了积极情绪调控与消极情绪调控的情绪调控量表(ERQ)具有更好的应用前景。并且,格罗斯编制的情绪调控量表还先后被翻译成意大利语、法语、德语、韩语等20多种语言版本。该量表在意大利、美国以及中国等国的应用,也都被报告拥有良好的信效度。因此,拥有更好的适切性以及应用前景的情绪调控量表(ERQ)成为了本研究主要使用的量表之一。

综上所述,本研究的核心假设是,学生学习质量的重要影响因素并不仅仅是情绪本身,而更在于学生对自身情绪的调控。在当前情绪调控领域的研究变得越来越综合以及呈现出跨学科趋势的背景之下,情绪调控与各学科领域相互融合的意义也越来越重要。本研究便是在此基础上,试图聚焦于“情绪调控”这一关键点,关注其对各类学习结果(本研究定义学习结果变量包括“深度学习”“勇于挑战困难的程度”“学习收获满意度”“人际交往满意度”“学习支持满意度”“学习经历满意度”“学习能力自我效能感”以及“学习行为自我效能感”)的影响。具体的研究问题如下:

第一,从人群分类的视角来看,在情绪调控能力与学习结果上,有着怎样的人群分类特征?

第二,不同情绪调控能力水平的学生群体是否存在着整体的学习结果差异?

第三,学生对情绪的调控会不会影响学习结果?

2研究方法

2.1研究数据收集

本研究采用基于问卷调查的定量研究方法,考虑到本研究属于“解释性调查”,它更加关注的是变量之间的关系,因此在问卷的样本量和样本分布上并不像“描述性调查”的要求那么高。共收集到474份问卷数据,结合前期观察认真完成问卷的填答者所需要的大致填答时间,在严格控制问卷质量及效果的前提下,删除了填答时间为5分钟以内的网络版问卷以及大量漏题、连续选择同一选项的不合格纸质版问卷,共获得了396份有效问卷,问卷最终的有效率为83.54%。

2.2调查工具

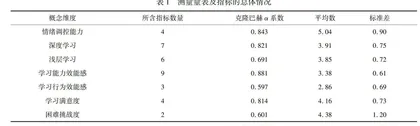

本研究用以测量各概念维度的量表以及指标分别为“情绪调控量表”“学习过程量表”“学业自我效能感量表”“学习满意度”和“困难挑战度”,具体情况如表1。其中,“情绪调控量表”的克隆巴赫α系数为0.843。该量表共包含4道题项,例如“我会通过改变对所处情境的考虑方式来控制自己的情绪”“当我想多感受一些积极的情绪(如快乐或高兴)时,我会改变自己思考问题的角度”“当我想少感受一些消极的情绪(如悲伤或愤怒)时,我会改变自己思考问题的角度”等。“学习过程量表”包括“深度学习”以及“浅层学习”,克隆巴赫α系数分别为0.821与0.691。“学业自我效能感量表”包括“学习能力效能感”以及“学习行为效能感”,克隆巴赫α系数分别为0.881与0.597。在“学习满意度”这个指标上,共用4道题项测量,分别为“学习收获满意度”“整体人际交往的满意度”“整体学习支持(如图书馆、校园网络等硬件设施)满意度”以及“整体学习经历满意度”,该指标的克隆巴赫α系数为0.814。在“困难挑战度”这个指标上,共用2道题项测量,分别为“我喜欢挑战困难的学业任务(如阅读课程资料、完成课程作业等)”和“我喜欢挑战困难的课外任务(如社团、学生工作、兼职工作等)”,该指标的克隆巴赫α系数为0.601。

2.3调查样本描述

研究样本在性别、年级、家庭所在地以及学科类别等方面的分布情况见表2。其中,男性为176人,占44.4%,女性为218人,占55.1%(2个样本缺失,占比0.5%)。大一、大二、大三、大四年级学生,分别为123人、141人、91人、39人,所占比例分别为31.1%、35.6%、23%、9.8%(2个样本缺失,占比0.5%)。学生家庭所在地为地级及以上城市的人数最多,共209人,占52.8%。其次为来自县城的学生,共119人,占30.1%。其他为来自乡镇的学生,共64人,占16.1%(4个样本缺失,占比1%)。理工医专业的学生为203人,占51.3%;人文社科专业的学生为192人,占48.5%(1个样本缺失,占比0.2%)。对情绪调控能力做进一步的差异检验后的结果显示,在性别、学科、年级以及家庭所在地方面,均不存在显著的差异。

2.4数据统计方法

首先,本研究通过聚类分析的方法对学生进行基于情绪调控能力以及学生学习结果的人群分类探索,并通过判别分析来验证聚类结果的可行性。其次,通过轮廓分析进行数据整体的差异分析,以此进一步考证不同情绪调控能力的群体是否在各学习结果上存在着整体的差异性。最后,在控制相应变量的基础之上,通过使用OLS线性回归方法来检验情绪调控能力对学习结果的影响。

3研究结果

3.1不同情绪调控能力和学业表现的人群聚类分析

为了发现情绪调控能力与学习结果之间的关联,本研究对学生群体进行探索性的KMeans聚类分析,以观察不同情绪调控能力的学生群体在学业学习上的表现特征。在聚类分析的基础上,进一步对分类后的学生群体进行判别分析,以期对聚类效果进行检验,见表3。

表3清晰地展示出了两类学生群体的人群聚类结果。在标准化数据中,所有变量处于平均值以下的第一类人群为“弱调控低学业表现人群”。这类学生在情绪调控能力以及学业学习表现方面的聚类均值明显低于平均水平,说明其在经历情绪情境时调整自我对情绪的认知、改变思考情绪问题的角度,以及对情绪的调节、转换的能力较弱。同时,他们的各学业学习表现也处于较低水平。根据聚类结果,这类学生占47%。在标准化数据中所有变量处于平均值以上的第二类人群为“强调控高学业表现人群”。这类学生在情绪调控能力以及学习表现方面的聚类均值均要高于平均水平,说明其在经历情绪情境时善于调整自我对情绪的认知,能够及时改变思考情绪问题的角度,有着较强的调节、转换情绪的能力以及较高水平的学业学习表现。根据聚类结果,这类学生占53%。