基于自我价值理论的大学生学习激励策略

作者: 李雄鹰 拜尔娜·阿里甫

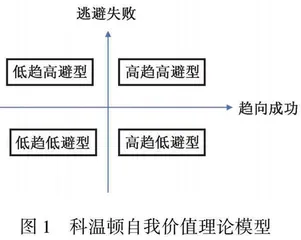

摘 要 大学生学习激励是我国高质量教育体系人才培养的重要手段之一,也是我国创造型人才培养过程中的关键一步。当前,大学生学习动机欠缺、激励效果不足的问题已日渐突出,而由于大学生的学习动机来源、价值需求、认知观念因人而异,对其一概而论地学习激励无法达到最佳的激励效果。因此,基于形成多层次、多元化激励机制的必要性,高校需按照学生的不同类型来实施具有针对性的学习激励策略。立足于自我价值理论,从大学生自我价值维护倾向的角度分析了“高趋高避型”“高趋低避型”“低趋高避型”“低趋低避型”4种不同的大学生的学习态度特征,并结合自我决定理论与成就动机理论,针对不同类型的学生分别提出了应采取的内外部激励策略,以促进激发大学生学习动机的教育目标的实现。

关键词 大学生;学习动机;学习激励;激励策略

中图分类号 G759.2 文献标识码 A 文章编号 1005-4634(2024)03-0015-07

党的二十大报告提出要坚持“创新是第一动力”,“深入实施创新驱动发展战略”[1]。中国要强起来就要靠创新,创新要靠人才,而大学生是创新人才的主力军,是社会发展的动力和源泉。为了适应新时代发展要求,高校急需培养创新型人才[2]。我国在创新型人才培养的过程中面临着诸多困难,尤其在“应试教育”潜移默化的影响下,许多学生由于长期以应付考试为目的,学习态度消极,学习效率低下,失去了学习兴趣,从而逐渐成为被动学习者。对于大学生来说,失去学习动机就难以对所学领域展开深入研究,更难以产出创新性成果,这对我国当前的教育机制无疑形成了巨大的挑战。2021年,国家出台了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,“双减”政策出台的目的在于通过减轻青少年多余的课程学习负担来实现学生的多元化培养,使学生跳出被动接受知识的牢笼,成为知识的灵活运用者,培养出热爱学习并全面发展的下一代。高等教育作为基础教育的衔接,也应顺势建立起符合“双减”政策教育理念的高等教育新体系,将注重创造力与多元发展置于高校追求的目标前列。而正确到位的学习激励机制,是高校实现这一目标过程中的关键一步。近年来,我国大学生的学习态度与学习行为的发展呈现出多样化趋势,一方面存在急功近利的倾向,另一方面也存在“躺平”、“佛系”、自我期待过低的状况,体现出大学生学习能力的不足。美国哈佛大学詹姆斯教授研究发现:一个没有受激励的人,仅能发挥其能力的20%~30%,而当他受到激励时,其能力可以发挥到80%~90%。也就是说,恰当的激励机制,可以使人的能力大大提升[3]。因此,为了实现培养出一流人才的目标,应注重“精准帮学”,针对不同学生学习现状建立起多样化激励机制,提升大学生学习激励效果,使学生能够在需求与兴趣的带动下通过合理的动机对知识进行主动探索,这不仅有利于个人成长与未来发展,更有助于大学生在自身的研究领域有所创新,从而有效推动我国创新型人才培养的进程。

1 大学生学习激励现状与存在的问题

所谓学习激励,就是通过一定的方法与手段,强化学生的学习动机,激发他们的内在潜力,充分发挥学生学习的主动性、积极性和创造性的过程[4]。而学习动机是指引发与维持学生的学习行为,并使之指向一定学业目标的一种动机倾向。实践证明,学习动机推动着学习活动,它能激发学生的学习兴趣,保持一定的唤醒水平,指向特定的学习活动[5]。

我国大学生学习激励效果多年来呈现上升趋势,但就目前的大学生学习动机来看,显而易见,学习激励程度仍不够。石蒙蒙等人通过对大学生进行问卷调查得出,依赖教师布置的具体学习任务和学习目标才能够将学习付诸行动的大学生占71.1%,能够自觉主动学习的占28.9%[6]。可见大学生群体中存在负面学习态度,学习积极性仍有待提升,此为学习激励机制缺乏的直接表现。杨平的调查研究显示大学生学习动机变化的总体趋势不容乐观,在本科阶段的学习过程中,多数学生的学习态度随着年级的升高而越发消极,功利化趋势明显,只为考证,不为真正掌握知识[7]。这表明我国现阶段对高年级的学习激励力度明显不足。张渊昊也认为大学生沉迷在自由安逸的环境里,没有明确的职业生涯规划,目标理想不清晰,同时也缺少求知欲,“60分万岁”主义体现出大学生缺乏上进心[8]。由此可见,大学生学习兴趣低下的问题日渐突出,合理有效的学习激励机制的形成已成为当下教育不可忽视的重要问题。从目前来看,高校对学生的学习激励方式包括学校层面的教师管理、教学管理、奖惩机制,以及学生个人层面的目标激励、社交激励、榜样激励等多个方面。涵盖面虽广,但灵活性不强,存在落实效果不明显问题。

1.1 外部激励

1.1.1 高校教学质量管理评价缺乏全面性

近年来,我国对高校教学改革与评价体系的重视程度有所提升,各大高校目前处于重塑教育评价方案的探索期。过去在教学质量管理计划、教学改革措施和教学评估标准的设计与编排中,我国实行统一的教学计划、课程设置、教学大纲、考试形式,缺乏弹性和全面性,使大学生来自教学的外部激励存在诸多欠缺。根据肖艳红的研究,高校教学质量管理评价体系可以分为教师素质、教学态度、教学内容、教学方法和教学效果5个指标。一直以来,高校将教学活动后的学生成绩作为评价教师传输知识的效率和能力的焦点,对上述5个指标的总体评价具有单凭学生成绩一概而论的倾向,忽视了对学生学习兴趣的激发和对未来发展的引导,使评价体系的建构缺乏全面性与针对性[9]。对于教学使不同类型学生的学习效果分别得到何种程度的提升的问题,缺乏针对性评价。而在这种评价导向下,教师的课堂教学灵活性低,无法调动各类学生的学习兴趣。课堂教学中大学生消极、被动消磨课堂学习时间的现象大范围存在,具体表现为学生忙于翻看消遣杂志、玩手机、看电影等,无视教学内容[10]。从心理学角度而言,学生心理过程包括认知过程、情感过程、意志过程,教师教学内容与方法的新颖性、先导性、对于不同学生的适配性,将直接影响学生感知觉、思维、想象、记忆等认知过程以及对学习的情感投入与行为的产生。因此,大学课堂教学与评价在全面性方面的欠缺成为现阶段大学生学习动力不足的重要外部因素之一。2020年颁布的《新时代教育评价改革总体方案》启发人们必须从观念的源头认清大学指标癖的弊病,重塑多元评价体系[11]。要创建满足大学生学习激励需求的评价体系,仍需深入开展本土研究。

1.1.2 学校奖惩机制缺乏针对性

奖励形式分配失衡。高等院校大学生奖励机制的运行起点是加强对学生个体进步的激励,使学生通过不同等级的奖励,实现自我能力的提升与自我价值的体验,在一定范围上受到肯定与鼓励[12]。我国高校的奖励可分为物质奖励与精神奖励两种类型。但实施上存在质量与比例的偏颇,多数学校倾向于更多使用发放奖金的方式调动学生学习积极性。这确实能在一定程度上激发学生学习的外部动机,但若过于注重物质奖励带来的外部动机而忽视精神奖励带来的内部动机,则会引起大学生学习“功利化”倾向,阻碍学生学习兴趣的培养,效果适得其反。并且内外部学习动机的强弱因人而异,因此奖励设置不能笼统地一概而论。正如类型学分析所强调的,学生的学习认知、学业期望与学习参与方式均有所不同,教育教学应大力提倡“需求者本位”理念[13],对不同大学生的奖励形式也应按学生类型而呈现差异。

处罚机制缺乏合理性。处罚学生的目的在于促进学生朝着正确的方向积极发展,学校在采取奖励措施的同时,也会对部分学生采用处罚机制。高校在进行管理时做出的处罚对学生影响巨大,如不颁发毕业证、学位证,或开除学籍、勒令退学等,对学生的名誉及将来的事业发展将产生极大的影响[14]。同时,这也会对学习激励产生负面影响:由于处罚方式不合适、力度不恰当、针对性不够强或时效性差等原因,使学生接受处罚之后或是兴趣低落、或是若无其事、或是更具反抗心理,且学生不能及时接受合理有效的心理疏导,导致对大学生实施的处罚不能达到激励学习的初衷。

1.2 内部激励

1.2.1 大学生自主学习能力低,目标激励方式欠缺

为实现目标教育,学校会为学生制定总体学习目标,使学生按照学校的引导来设定属于自己的分段目标并完成,而大学生在设定自主学习目标时缺少计划性,大部分学生缺少细化的目标和明确的步骤[6],且常常不易把握目标的难易程度,使所设学习目标脱离实际;或行为跟不上总体目标进度,这样的目标往往不能成为带领学生进步的有效标准,导致目标的激励作用减弱,影响自主学习动机,更影响学习效率。根据耶克斯-多德森定律(Yerkes-Dodson law),动机的最佳水平随着任务性质的不同而不同。对于较容易的目标,大学生的学习效果将随着动机的提高而上升,随着目标难度的增加,动机的最佳水平逐渐下降[15]。学生只有在了解自身能力的基础上建立符合自身情况的中等程度的目标,并保持最佳动机水平,以提高学习效率,实现最佳自主学习激励。

1.2.2 大学生自我激励素养差,榜样激励效果不佳

大学生的成长可以被看作是“学生自我探索为主,教师教育为辅”的自我建构过程,然而由于长期受到“上传下受”教育模式的影响,我国大学生学习激励多是来自学校的单向激励,学生缺乏对自身进行激励的基本素养,常体现出对学业成就内驱力的不足。激励虽分为内部激励与外部激励两种,但从本质上看,对于个体的影响机制而言,内外部激励最终均是通过影响个体内部动机得以实现的。我国大学生无论在课堂发言、同伴合作还是课外研习和其他课外学术活动的投入方面,都与美国高校相差甚远[16],这充分表明我国大学仍然未能习得有效的自我学习激励方法,导致学习动机不足。此外,来自学校与社会的榜样的作用,未能获得实质性发挥,大学生对榜样的学习仅停留在认知和情感层面,尚未落实到行动层面[17],只有敬畏,却不付出向榜样学习的实际行动,在一定程度上形成榜样“形同虚设”的局面。

2 我国大学生学习激励策略研究述评

现阶段我国关于大学生学习激励策略的研究已获得一定的成果,学者们分别从不同角度提出了多元化激励手段。董建平提出了课堂中对90后大学生可采取“动力+吸引力”学习激励策略,他认为应该从提高学生学习意识以及增加课堂教学吸引力入手,在充分关注每一名学生的基础上,通过教师讲授自身经历、使用幽默的语言等多种生动有趣的教学形式激励学生学习[18]。沈博文则将现阶段我国大学生激励归纳为直接、间接激励两大类。直接激励主要包括奖学金、提拔干部、授予荣誉和惩罚制度等;间接激励主要包括改善学校硬件设施、提高教师素质、举办讲座报告会、营造学术氛围、加强心理辅导、建立实习基地、提供就业指导等。他从心理账户视角展开研究,根据对14所高校的问卷调查结果总结出,设立奖学金、提高教师素质、授予各种荣誉称号对大学生的学习激励作用较大,而就业指导、讲座报告会、心理辅导对大学生的学习激励作用相对较小,故建议学校进一步改善前者有关机制[19]。李灿荣认为影响大学生学习动机的因素包括个人因素、环境因素、学校管理方式等,而学习需要、学习目标是学习激励的基础与关键,应将学校管理工作与学生的学习诱因相结合,在理解不同阶段学生需求的基础上展开学习激励才能取得更佳的激励效果[20]。熊川武教授总结升华了多个激励理论,从高校视角提出了“全员激励”的概念,即让学校全体员工共同参与激励过程,形成他励(他人激励)、自励(自我激励)、互励(相互激励)统一的格局,改变过去上“励”下“受”、管理者“一元”激励的局面[21]。

多位研究者根据国外经典的动机理论对大学生学习激励提出了建议。刘颖华根据双因素理论构建了“六位一体”的立体式激励框架,主张学生、家庭、班级、教师、学校、政府这六方协同出力构建民族高校大学生学习激励体系[22]。梁伟真则根据弗洛姆提出的期望理论及其公式的启示,结合“结果对个体具有吸引力时,个体就倾向于采取这种行为”的观点,建立了大学生自主学习中的期望理论公式:自主学习的激励水平=自主学习的效价×自主学习的期望值[23]。邱冠文、李福生等人提出当高校做到从各方面公平对待学生时,便能够在一定程度上减少对学生学习动机带来的负面影响,这符合亚当斯的公平理论[24]。

为了解大学生特征,提出学生学习的针对性策略,我国对大学生类型的探讨也逐渐深入,已有成果主要可以归结为4个方面,分别是:大学生生活作息类型、学习行为类型、社交类型、心理与人格类型。例如:有学者通过对全国30所本科院校48 993名本科生的学习投入进行聚类,得到“全力投入型”“同伴依赖型”“通过考试型”等6种类型[25];也有学者根据大学教育射程和学生期望2个维度将学生分为“高度匹配型”“被动顺应型”“独立型”“排斥型”4种[26]。作为研究对象的学生学习与生活,实际上是个体心理所衍生的行为。因此,若要究其根源,应注重对大学生心理观念及其影响因素的深入探究。而现有对大学生心理的研究多聚焦于心理健康与人格方面,对价值观等内部观念的类型研究为数不多。综上所述,以往研究对大学生学习激励方式的建议主要是出于学生个人、教学过程、家庭与学校环境这3个角度,基本涵盖了我国高校重视并尝试改善的因素。现阶段应把在此基础上更进一步从不同心理观念类型学生的角度就大学生针对性学习激励机制的分析作为未来研究的主题之一,但目前少有文章涉及这方面的研究。