青少年审美观的含义、结构及其培育对策

作者: 李鲜 雷云

[摘要]审美观是审美主体从心理层面对审美对象进行认知、交互、评判、理解和再创造之后,在人脑中形成的抽象理念、本质表达和概括形象,其由审美价值观、审美交互观、审美创造观3个基本要素构成。培育青少年审美观的具体对策为:基于青少年成长的演进规律,推动青少年的审美价值观—审美交互观—审美创造观的递阶转化;落实五育融合,由自然审美—社会审美—艺术审美—科技审美维度培育青少年审美观;打造体验基地,依托社会资源平台构建家—校—社协同化的美育网络体系。

[关键词]审美观;结构;培育对策

[中图分类号]G633.3[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2024)04-0079-071研究问题的提出

2020年10月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,该文件明确新时代学校美育工作须以立德树人为核心,弘扬社会主义核心价值观,浸润中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,从而在正确观念引导下健全和完善个体的价值观、人生观和世界观[1]。2020年12月,教育部体育卫生与艺术教育司印发的《深化改革 创新引领 推进学校美育工作高质量发展》指出,“完善学校、家庭、社会相结合的协同育人机制”,“推动高校和社会美育力量参与中小学美育发展”[2]。由上述文件可知,美育是学校教育中备受关注的内容之一。当下学校美育的重点是提高青少年的审美素养,而审美观是青少年进行审美活动的起点,因此,对青少年审美素养的培育应抓住其起点,即审美观的培养。审美观是个体人生观、价值观、世界观的有机组成部分之一,是个体人生志趣与社会理想在审美方面的体现[3]。故而,审美观的相关问题值得深入研究。本研究尝试分析审美观的含义和结构要素,并提出青少年审美观培育的有效对策,以期为审美观培育活动提供思路指引与行动参考。

2青少年审美观的含义

2.1青少年审美观的界定

对审美观的概念进行界定,首先要明确什么是审美。康德认为“审美是主观的合目的性,虽然不带有功利性的考虑,但由于对象的形式完全适合主观需要,而使主体产生无目的又合目的的愉快”[4],即从审美的无功利性角度进行界定。我国学者王旭晓将审美界定为审美活动,是人类多样性活动中的特殊活动,是不同于人为物质生产活动、生存活动、认识活动、宗教信仰活动及社会交往活动的精神享受活动[5];李泽厚认为审美是“人性结构中有关人性情感的某种结构”[6]。由上述概念可知,我国学者主要从审美的“活动说”和“结构说”角度对审美进行界定。此外,“观”指“审视”,既不同于占有,也不同于认知,而是保持距离的观察体味[7]。因此,青少年审美观是青少年从心理层面对审美对象进行认知、交互、评判、理解和再创造后,在大脑中形成的抽象理念、本质表达和概括形象。青少年审美观由对客体具体形象进行直观理性的认知开始,经由分析、判断、提炼、交互、理解、想象和再创造,在心理和情感上达到主客体的融合归一。

2.2青少年审美观的特征

青少年审美观有3个主要特征:一是鲜明的实践品性。实践品性是指青少年对美的理性认识和积淀是在实践体验和体悟中产生并完善的,它不是凭空想象或仅通过间接经验学习就能获得的。青少年审美观需基于审美经验对审美对象进行提炼与概括。在此过程中,青少年会对审美对象进行系列操作,甚至再创造。二是相对独立性。青少年审美观在形成前、形成中、形成后均具有相对独立性,即不同个体对审美及审美对象的基本看法和对审美内涵的评价取向是不一致的。在社会生活中,审美观的发展、完善也会受到所处环境和社会氛围的影响,不能完全独立。三是持续性。青少年审美观的持续性不仅指其培育过程具有持续性,更指其未来影响的持续性。由于培育过程较为漫长、复杂,在培育过程中逐渐发展和完善的审美观会对青少年未来的审美发展产生相对持久的影响,即青少年审美观一旦形成就会引导青少年进行审美活动,对青少年成长产生持续且重大的影响。

3青少年审美观的结构

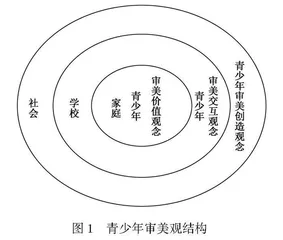

青少年审美观不是独立的整体,而是由不同层次的要素整合构成的,且各要素间层层递进。其结构的层次性与培育时接触的环境息息相关,会受到家庭、学校和社会三方影响。其中,家庭是青少年审美观培育时的核心影响因素,其后依次是学校和社会。因此,对应环境影响的层次性,青少年审美观也分为3个层次,审美价值观是审美观的核心,由其向外依次生发为审美交互观和审美创造观,具体如图1所示。其中,审美价值观为审美活动指引前进的正确方向;审美交互观为进行双向度的审美体验奠定思想基础;审美创造观是审美价值观和审美交互观的升华,为进行审美创造活动提供思维动力,使青少年在生活中保持创新精神和创造观念。三大要素相互支撑、相互作用,共同组成青少年审美观。

3.1青少年审美价值观

审美价值观是审美观的核心,是在审美活动中进行审美选择的依据、审美判断的标准以及审美评价的尺度。青少年审美价值观是审美的规与距,用圆规方距丈量事物、理念,从而判断是非美丑,最终在此基础上发展对应的审美交互观和审美创造观。青少年审美价值观可继续分成内外两部分:内部是审美认知、外部是审美趣味。

图1青少年审美观结构

3.1.1青少年审美认知

审美认知是支撑、维系青少年审美价值观的理性基础,要建立一以贯之的青少年审美价值观,就需以丰厚广博的审美认知为基础。作为理性基础的青少年审美认知在培育过程中,应与审美专业知识有所区别。青少年审美认知是“体”,是对一切审美对象内在价值归属和本质属性的理解。青少年审美认知具有广泛性,对审美对象的认知在理性基础上存在多解。其来源应从间接经验扩大到直接经验,不仅可由传统教授和课堂学习获得间接经验,还可从生活中获得直接经验。青少年审美认知来源的扩大意味着对美的理解应同步扩大,由局限、单一、出世,转向广泛、多元、入世。青少年审美认知变动不息、开放包容,离开必要的青少年审美认知进行的审美活动一定是盲目和低水平的[3]。没有以审美认知为基础的审美活动是天马行空、主观随意、非理性的活动。

3.1.2青少年审美趣味

审美趣味建立在审美认知的基础上,以外显的方式呈现青少年对审美认知的提炼、深层次理解以及对审美对象和审美活动的持续性抉择。叶朗指出:“审美趣味是个人的审美偏爱、审美标准、审美理想的总和。”[8]审美趣味体现为青少年对审美对象和审美活动的好奇、喜爱和选择。如同趣味存在好坏,青少年审美趣味亦并非完全积极、正向、健康。青少年的审美趣味会因其审美认知的丰富不断发展,故审美认知薄弱的个体易被不良信息诱导,产生消极、负向、颓废的审美趣味。若青少年拥有完善、充足的审美认知,并使用该认知对信息、对象和活动进行过滤,就能形成正向、鲜明、具有特色的审美趣味,审美趣味的提炼与凝结最终汇聚为审美价值观。青少年审美价值观是其审美趣味不断积累、沉淀、改造、综合的结果[3]。以青少年审美认知为积淀,青少年审美趣味体现了青少年对审美活动的偏向。作为青少年审美价值观得以形成的内在积淀,青少年审美趣味是其审美价值观得以表达的外在形式。

3.2青少年审美交互观

审美交互观注重培育人员间的深层次沟通、交流和对话,强调培育过程是双向度的体验、是与审美内容交互的过程、是避免“审美边缘人”存在的过程、是“深度体验”的过程[9]。将青少年审美交互观进行细分,根据其形成所指对象构建双层结构,分别是青少年与生命的审美交互观和与非生命的审美交互观。

3.2.1青少年与生命的审美交互观

美本是极具生命力的字,当青少年审美交互的对象为生命,强调和生命的交互,即青少年与生命深层次地沟通、交流和对话时,交互对象应由单一的人扩大到多样的万物,指向刹那绽放的花、突破障碍的草、屹立不倒的木,指向原野驰骋的猎豹、悠哉踱步的羚羊、慢条斯理的大象。美育最基本的含义是感性教育[9]。落实审美交互观,应促进青少年的感性发展、增强与世界的接触和感知。青少年审美交互观形成是双向度的过程。在审美交互观指导下,青少年通过语言、动作、眼神和书面材料等方式与他人进行审美交互。由于个体间存在性格、知识背景、生长环境、价值观念以及外部感知等差异,故青少年在审美交互观培育过程中会产生不同结果。只要其审美交互观符合对应的审美价值观就不存在高低之分、是非对错。青少面在与他人进行审美交互时应持有“人非圣贤,孰能无惑。我非圣贤,岂能无错”的观念;在与除人以外的生命进行审美交互时,应持有“子非鱼安知鱼之乐”的理念,世间万物皆有灵,人类无法与其他生命对象进行语言互动,不应将自身想法强加于其他生命,应与之和谐相处、时刻观照尊重其他生命,耐心感受生命的反馈,通过调节自身行为达到与天地万物和谐共生的“天人合一”境界。

3.2.2青少年与非生命的审美交互观

审美交互观培育过程中的非生命对象主要为历史长河中积淀和凝练而形成的中华优秀传统器物、文化与精神。在器物层面,有上古铸造的青铜重器、绵延众山之巅的巍峨长城、风韵犹存的三彩驼马、浩瀚壮阔的《清明上河图》、雄伟壮观的故宫博物馆和屹立不倒的人民英雄纪念碑等;在文化层面,有流传至今的浪漫《离骚》、孤篇压全唐的《春江花月夜》、俊逸挺拔的瘦金体字、文辞典雅的《牡丹亭》和质问人心的《呐喊》等;在精神层面,有神农尝百草至身亡的大无畏、“行有不得皆反求诸己,其身正而天下归之”的慎独[10]、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的奋发有为、“粉骨碎身全不怕,要留清白在人间”的坚贞、“落红不是无情物,化作春泥更护花”的奉献精神以及“生命至上,举国同心,舍生忘死,尊重科学,命运与共”的抗疫精神等。此外,现实世界中还有网络新词热词、小说、漫画、短视频等,网络化审美对象带来的体验往往难以沉淀为体系化的观念。但并非当下所产生的美的感知是次要的,审美教育只有单一性理解的美不足以认识美的相对性[11]。

为避免对美感知的单一性和刻板性,青少年与非生命交互时应持有“海纳百川”的观念,以广阔胸怀和高位境界去看待非生命对象,不管是经典还是现代、主流还是边缘都能够容纳。在体察非生命对象传达的信息时,反对储存式教育[12],而是通过与对象进行沟通对话达到灵魂共振,并悠然自得、悠然神会地倾听来自对象的梵唱。通过与非生命的交互丰富审美经验,利用优秀的器物、文化与精神浸润青少年,与不同地区、国家、时代的器物、文化与精神交互对话,从而全面充分地培育、提高青少年的审美交互观。

3.3青少年审美创造观

审美创造观是审美价值观和审美交互观的升华。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出美育是丰富想象力和培养创新意识的教育,要激发创新创造活力。可见,青少年审美观培育应突破审美价值观和审美交互观,在二者基础上培育审美创造观,这是新时代对美育工作提出的要求。青少年审美创造观注重青少年与审美对象对话和交互体验基础上的超越与表达,最终促进其创造力的发展。审美创造是多元、开放的过程,青少年审美创造观亦具有多元、开放的内涵。青少年审美创造观是其审美观系统最外层的构造,相比审美交互观更进一步、更主动,是青少年审美交互观基础上对事物创新和改造的观念,其包含审美创造感知观和创造想象观两个子要素。

3.3.1青少年审美创造感知观

审美创造感知观要求审美创造建立在对事物感知的基础上,对事物的感知来自于对应审美交互观指导的交互体验以及审美价值观引领下长期积淀而成的主观感知,是指导青少年对想创新、改造的事物进行理性认知的观念。审美创造感知观要求审美创造过程落在真实对象上,打开个人边界感知外界,在创造全过程持续感知事物的发生、发展和变化。在审美创造感知观引领下,青少年主动感知创造对象,形成主观感知并根据对事物的理性认识产生创新和改造的意向。审美创造感知观要求青少年在与对象交互对话后仍保持思考和理解,其所指对象不局限于书画作品、艺术展品、建筑物、动植物景观,还可指向真实生活。生活中的智慧亦是审美创造感知观的源泉,扎根于生活的青少年审美创造感知观更能体现其实践品性。