中国外语教材研究30年:回顾与展望

作者: 何建友

[摘 要] 基于中国知网258篇CSSCI论文和24篇博士论文,对我国近30年来的外语教材研究进行了回顾和分析。结果表明:国内外语教材研究主要采取了质性分析、定量分析与混合分析三种方法,研究内容涉及编写设计、教材内容、评价与评估、教材使用、教材推介、历史发展、教材与教师发展七大主题。总体而言,外语教材研究发展呈现出主题纵深化、理论体系化、方向本土化和方法多元化的特征。因而提出建议:我国学界应加强横向和纵向视角的外语教材国际比较和历时分析研究,同时也需重视外语教材研究在不同学段之间的平衡与衔接,尤其要关注后疫情时代混合式立体化教材建设。

[关键词] 外语教材;研究主题;研究方法;回顾;展望

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2024)05-0039-08

外语教材是教师和学生开展课堂活动的依循 [1]1,同时又可主导学生的跨文化学习及健康世界观、人生观和价值观的塑造 [2]。在国家安全层面,外语教材肩负着思想政治教育 [3]、意识形态引领和民族认同养成等重要使命。鉴于此,开展外语教材研究的必要性和重要性已经成为国内外学界的共识。自2016年起,中共中央办公厅、国务院联合教育部等国家管理部门相继出台多个文件,对(外语)教材编排选用、支持保障、审查监督等方面提出了明确要求。国家教材委员会、教育部教材局等管理部门也先后成立,开始从国家层面助推教材建设。外语教材研究时代已真正到来 [4]。

国际上的外语教材研究呈现理论专业化 [5], [6]145, [7]和快速发展的态势 [8]。相形之下,国内学界对外语教材的关注度不高,当前研究总体上有起步晚、数量少 [9]90,种类不平衡 [10],重经验和编写、轻理论与评价 [11]66等不足。现阶段,有关外语教材研究的综述类文章有两个特点:文献来源限定在外语类CSCCI期刊范围内,因此常因囿于学段(多聚焦于大学阶段)和学科(仅限于语言类期刊),疏漏了教育学等学科及中小学学段的相关文献;大多数研究聚焦于外语教材建设 [12]83,对教材评估等其他方面展开的研究不够。这些局限性使前人的研究难以展现我国外语教材研究的全貌。为弥补这一不足,本研究扩大了检索范围,对搜集到的文献进行归纳和分析,旨在厘清我国外语教材研究的全面现状和发展动向,帮助广大研究者建立对外语教材研究的整体认识,为开展进一步的科学探究提供借鉴参考,以顺应当前国家政策层面和专业学科领域重视教材建设的大趋势。

1 文献来源及统计方法

本研究沿用了综述研究中普遍采用的文献计量法 [13]16和内容分析法 [12]84。文献来源包括两大类型:知网全文数据库(CNKI)中有关外语教材研究的国内CSSCI期刊论文、博士学位论文。2022年1~3月,笔者通过如下方式进行了文献检索,对所有文献的发表时间不作限制:首先,以“教材”、“外语教材”为主题词和关键词在17本外语类及其他类CSSCI来源期刊和集刊(均含扩展版)中进行检索;再以“语言”作“学科专业名称”“教材” “外语+教材”作“篇关摘”两种方式在知网博士论文库中进行交叉检索。经过下载、阅读、分析与合并统计,最终得到与教材研究相关性较强的文献282篇,其中期刊论文258篇、博士论文24篇。

2 研究发现

2.1 总体情况

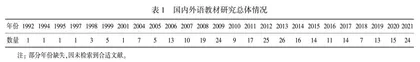

通过数据汇总发现(见表1),我国外语教材研究起步于20世纪90年代,发展至今出现过三个高峰阶段,分别是在2009年(25篇)、2012~2013(25篇、26篇)年及2021年(24篇)。就学科归属而言,研究主要集中在语言学学科,但也涉及教育学、教育史、编辑出版等学科领域。以期刊发文量计,《外语界》发文量最大,至今共载文61篇,约占文献总量的22%。研究语种以英语、日语、俄语、德语、法语等通用语种为主,还涉及韩语、西班牙语、马来语、僧伽罗语等非通用语种。从学段分布来看,研究主要分布在高等教育阶段,发文267篇,占比94.7%。幼儿园(1篇)、小学(8篇)、初中(5篇)、高中(1篇)等学前及基础教育学段的外语教材研究数量非常少,且多集中出现在博士论文和《课程·教材·教法》期刊中。

2.2 研究主题

国内外学者对外语教材研究文献的分类方法尚有分歧。在Tomlinson看来,研究主要涵盖编写、评估、改变和使用等领域 [6]43。Harwood则将其分为内容(content)、使用(consumption)和开发(production)三大主题 [1]1。杨港、陈坚林认为国内英语教材研究论文主要采取了五个视角:设计与编写、发展、介绍与述评、使用及评估 [13]16。综合以上观点,笔者经过逐篇研读、分析,最终将282篇文献并入七大研究主题,其中教材内容与教材编写设计研究又各自包含三个次主题。具体分布情况如表2所示。 同时,为了更直观地展示近30年国内外语教材研究发展的趋势,笔者将涉及不同主题的文献按照所发表的年代进行了分布统计,结果见表3。

2.2.1 教材编设研究

表2显示,国内学界以“教材编写设计”为主题开展的研究数量最多,占总量的51.1%,主要涉及教材编写、教材建设、教材设计三方面的内容。

首先,研究多集中在教材编写的理论、原则、具体方法和特色的分析(73篇,占25.9%)。早期,该类研究以编写者诠释参编教材的编写理念为主。进入新世纪后,越来越多的非教材参编学者开始与教材编写者、学科专家一道关注教材编写问题,形成了专家理论指导、编写者实践、研究者反思的三方互促局面。例如,常小玲以文秋芳教授的“产出导向法”为指导,着重分析教材编写的过程,由此提出“教学理论—行动研究双轮驱动”的教材编写模式,为外语教材编写实践与编写理论研究提供了启示 [14]。另外,研究者们注重教材编写与前沿理论和方法的融合,研究范式也已逐渐由最初的“经验式的思辨论证”转向当前的“理论建构+实证示范”。例如,李玉凤结合建模系统及符号学理论,将教材编写者、教师和学生纳入教材编写建模的动态连续体,并以课程中的单元内容改变为例,尝试为大学英语研究型教材的编写提供理论指导 [15]。

广义的教材建设包括“教材编写、教材使用、教材评估、教材质量监控、教材研究等方面” [9]89;狭义的教材建设则主要限于教材体系建构、多媒体资源融合、立体化教材开发等更加微观的具体问题。狭义的外语教材建设研究在过去的30年中呈现出以下发展趋势:从通用英语转向专门用途英语、从语言技能转向人文关照、从文字平面化转向数字立体化、从实践反思转向前瞻规划。

教材设计研究从微观视角考查教材设计的原则、方法,以及影响因素、实操应用等,具体涉及材料设计、环境和方法设计、任务及活动设计、立体数字化设计(多媒体、多模态、配套APP)等方面。如刘明、胡加圣从多模态和认知理论的角度出发,提出了在第五代教材建设中设计多模态外语视听教材的新构想和建议 [16]。

数量庞大的教材编写设计研究文献一方面反映了该主题的复杂性和多面性,另一方面也为关涉相关工作的不同主体提供了学理基础和实践经验,加速了教材编写设计中内外部因素的辩证统一与科学融合。

2.2.2 教材内容研究

教材内容本体也是我国研究者比较关注的问题,其涵盖语言知识、文化信息和育人理念三个方面。语言知识研究种类最丰富、发文数量最多。研究初期,学者通常只关注教材中孤立的语言点,如模糊概念、疑点等。而后,词汇成为了研究的中心议题,具体包括词汇知识、分布特征、复杂度、语义、拟生态词、词族、惯用语等。近期研究者们将视角转向了语用、语类、语篇及文本难易度等方面。例如,李民、余中秋对比国外教材,考查了国内大学英语教材的语用知识类型、频率和呈现方式 [17]。文化信息研究大体分为三类:(1)朴素文化价值研究;(2)跨文化因素对比研究;(3)文化宣扬与教育研究,包括中华文化、文化自觉和文化使命等话题。育人和文化两个主题密切联系,共有17篇研究涉及教材的育人内容。当前,全力开展的课程思政有力地助推了广大外语教师群体充分发掘利用教材中的中国文化,政治育人成为当前外语教材内容本体研究的重要组成部分,如黄国文、徐锦芬分别就如何利用外语教材进行课程思政展开了论证 [18]21, [19]。此外,学生的语用意识,尤其是思辨能力培养仍保持着对研究者的吸引力,如陈则航等通过对比中德两套初中英语教材,提出了改进中学生思辨能力的相应对策 [20]。从可及性和操作性角度而言,这些教材内容研究具有更大的现实意义,所取得的相关成果必然会帮助广大一线教师更理性、全面地认识教材本体,从而科学、灵活地处理教材内容。

2.2.3 教材评价与评估研究

教材评估是指“通过特定的方法和途径对教材的有效性、可靠性、可行性和使用效果进行分析,并通过一定方式对分析结果加以综合概括,得出对教材的价值的总体认识” [13]18。归纳发现,严格意义上的教材评估研究并不多见,而且夹杂了使用教材后的感想和反思,此类的“推介”和“评介”范畴是否属于真正的教材评估尚存异议 [21]。基于这些理念,可将以“教材评价与评估”为主题的研究粗略分为三大类:(1)针对某本教材的评价;(2)国外评估理论引介;(3)新评估理论的建构与应用。如,梁雪松从翻译学的视角, 对国家级规划教材《商务英语翻译》一书中的翻译失范等现象作了系统性评析 [22]。赵勇与郑树棠评介了以Cunningsworth、McDonough以及 Shaw等人为代表的三个在国际上有较大影响力的英语教材评估理论,并阐述了它们为中国大学英语教材评估所带来的启示 [23]。现阶段研究者们更注重建构和检验创新的教材评估理论,如王小梅、杨亚军尝试利用可读性理论和模糊层次分析法建立起一种新的英语教材评估模型,并以两套英语教材做实例展开试评 [24]。本着批判性分析的主旨,教材的评价和评估研究既能如实反馈教材价值的接受度和认可度,又进一步提高了教材质量考查规范的系统性与严谨性。

2.2.4 教材使用研究

教材使用研究分布于教材使用前和使用后两个阶段。前者涉及教材统一投入使用前的审定、编写者的使用建议等内容。如,董亚芬以总主编的身份,对如何使用《大学英语》系列教材提出了建议以供广大教师参考 [25]。后者探究教材使用后的效果评价和反思心得等。王跃武利用调查问卷分析了《视听说教程》的试用情况,结果显示大部分师生对该套教材持肯定评价 [26]。反思心得型研究也通常涉及对教材使用过程中的介入变量的考查,调查对象往往指向对教材有操控权的教师群体。如徐锦芬、范玉梅通过质性研究法,发现两名大学英语教师利用跳过、增加、修改、调整顺序等策略对教材任务进行改编,其动机具有多样性和动态性,受个人及社会环境等多种因素影响 [27];张虹等扩大调查对象的规模,分析了3 967名高校英语教师使用教材的情况,并探究影响其教材使用的因素 [11]65。与其他部分的研究趋势相类似,数字化(网络教材)和本地化问题也是教材使用研究的热点议题 [28]。

2.2.5 教材历史与发展研究

自1862年京师同文馆利用引进的原版教材开创英语教育以来,外语教材的使用至今已有150余年历史,研究者们意识到应关注百余年间外语教材的历史形态与发展轨迹,以追根溯源、总结历史经验教训。以此为主题的研究共分两大类:第一类研究常采取历史文献法回看特定历史时期的教材形态,如孙广平对晚清英语教科书展开深入的跨学科分析,以反映该时期中西文化交流的内容和领域 [29];第二类研究采取历时视角,旨在考查外语教材在某一时间跨度的发展变化规律和特征。如吴驰关注清末民国时期(1902—1949)的中小学英语教材从“文”到“语”的转变 [30];王立非、任杰对自新中国成立70年来的商务英语教材和研究论文展开分析,指出了商务英语教材发展历史与研究现状 [31]。这些回溯性横纵比较和历史、历时分析更新了学界进行外语教材研究的传统视角,所取得的发现既具有教育史学的理论意义,又为当代外语教科书编写提供了实践参考。