摇摆的天平:高校青年教师学术发展的冲突与平衡

作者: 姜冠群 张莉莉

[摘 要] 青年教师是高校发展的中坚力量,代表着未来教师队伍的学术活力。聚焦高校青年教师学术发展的冲突与平衡问题,通过访谈14位青年教师,以教师专业发展的“冰山模型”为理论视角,构建教师学术发展“冲突—平衡”模型。研究发现,第一,高校青年教师学术发展存在认知、情感和行动系统的冲突。在认知系统上,青年教师对学术职业特质和学术价值的感知不一致,表现为“志”与“职”的冲突;在情感系统上,青年教师产生学术发展动力的情感矛盾,表现为“卷”与“躺”的冲突;在行动系统上,青年教师学术行动方向不一致,表现为“学”与“术”的冲突。此外,三个系统之间互相影响,各系统内部的冲突也影响到其他系统的平衡状态。第二,为应对学术发展的冲突,高校青年教师产生三类平衡策略,即重构认知、增强正面情感体验和发展相对最优的行动策略。

[关键词] 大学教师;青年教师;学术发展;扎根理论

[中图分类号] G525.1 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2024)05-0051-07

1 问题的提出

近年来,教育部和科技部推出“破五唯”政策,旨在改变不良的学术评价之风。教育部等6个部门颁发的《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》提出要全力支持青年教师成长,培育高等教育事业生力军。可见,高校青年教师的专业发展和评价体系是政策关注的重点。除了实践层面的政策关怀外,学术界重点分析评聘制改革背景下青年教师的社会角色和发展困境,指出我国高校教师始终游离在“学术人”和“政治人”之间,有的以政治为志业,托志于学术;有的选择扮演纯粹的学术人;有的努力消解其精英意识,投身于大众社会之中 [1]。由于青年教师处于“弱势”地位,其逐渐陷入学术发展远离纯粹、学术行动愈发功利、学术信仰逐渐缺失等困局 [2]。这些研究以批判的眼光,审视高校青年教师的身份认同、社会角色和发展问题,指出青年教师将学术的经济价值凌驾于学术内在价值之上,从事学术研究的出发点是个体利益,而不是对社会弱势群体的关怀。

很少一部分研究从微观层面关注教师对待学术的情感态度、学术价值取向。有研究指出,高校教师的热情可以分为对教学的热情和对学术的热情,当教师个人学术生涯的目标与大学的发展目标一致时,可以维持教师对学术的热情 [3]。学术能力发展、学术合作交流和学术生涯规划,影响高校教师的学术热情 [4]。实际上,高校教师对于学术的认知影响他们开展学术研究的目的,进而影响他们的学术行动。

已有研究分析高校教师的学术社会化道路面对着多重互相冲突的压力,这对本研究具有极为重要的启发意义。然而,这些研究在一定程度上缺少对高校青年教师如何看待“学术研究”的关注,较少分析青年教师认可的学术价值与其学术行动之间的冲突,尤其缺乏相应的质性研究去深描青年教师群体的学术处境与个体的能动性。那么,高校青年教师在学术发展的过程中,经历了哪些冲突?又采取了哪些平衡冲突的方法?本研究采用扎根理论的方法,分析青年教师如何看待学术的意义与价值,对学术志趣、学术理想、学术研究的定位与实践,以及平衡学术发展各项冲突的方法。

2 研究设计

2.1 理论视角

从高校教师学术发展的静态角度看,可以将教师专业发展视为“冰山模型”,分为显性和隐性层面。显性层面指的是教师容易被观察到的知识和技能,即教师的专业能力、专业知识、专业态度;隐性层面主要指的是社会动机和情感等,越深层的部分越不容易被察觉,依次为专业理念、专业道德、专业理想,专业情感是冰山的最底层 [5]。这一模型中的隐性层面为本研究提供了理论视角,注重高校青年教师的学术发展理念和情感,是分析青年教师学术发展冲突的重要切入点。

从高校教师学术发展的动态角度看,高校教师学术发展体现教师社会化进程,表现为教师获得专业知识技能、内化职业价值规范、形成专业发展体系等环节,呈现出持续发展和动态改进的特征。唐纳德·莱特(Donald Light)提出高校教师职业生涯三链模型(three-strand model),将高校教师的职业生涯分为学科职业生涯(disciplinary career)、机构职业生涯(institutional career)和外部职业生涯(external career)3个阶段,职业生涯的转换取决于一条链中的声誉和另一条链中的需求 [6]。学科职业生涯是高校教师学术发展社会化的起始阶段,研究生院提供教学、研究活动等方面的支持,增加研究生成为教师的可能性;机构职业生涯开始的时间晚于教师进入学科职业的时间,这一生涯是契约性质的,教师的学术和行政职位影响他们在机构系统内部的发展;而外部职业生涯指的是教师在任职机构之外开展的专业活动,持续的时间比其他两种职业更短,教师主要负责行业或政府的临时工作、暑期教学、客座教授以及任何需要学科技能的公共工作。职业生涯三链模型为理解高校青年教师所处的生涯阶段,进而分析他们在当前阶段学术发展的主要任务和特点提供理论启示。

2.2 研究方法

本研究的研究对象是高校青年教师,依据国家对教师申请青年科研基金项目及各项荣誉称号的年龄界限 [7],将青年教师年龄限制在45周岁以下,职务限定为在高校专门从事教育教学、学术研究等工作。

依据“目的性抽样”的原则,采用半结构访谈的方法,访谈14名青年教师,每人访谈时长为40~95分钟不等。受访者年龄在28~43岁,男教师和女教师各7位,学科涉及史学、管理学、工学、数学、艺术学、教育学等领域,职称涉及助理教授、讲师、副教授。征求受访者同意后,开启录音,在隐去受访者的个人隐私信息之后,上传至云端进行机器转录和人工转录,共形成访谈资料20万余字。研究采用安塞尔·施特劳斯(Anselm Strauss)和朱丽叶·科宾(Julie Corbin)的扎根理论方法,使用NVivo 12软件处理访谈资料,进行三级编码。通过“开放编码—主轴编码—选择编码”逐级编码,构建高校青年教师学术发展冲突的理论模型。

2.3 编码过程

第一,开放性编码。开放性编码(open coding)要求研究者以开放的心态,不因个人的观点、立场偏见而改变对材料的看法,而是遵循原始材料的呈现方式 [8]。研究者逐句分析访谈资料,添加节点,并对多份访谈资料的节点进行合并,形成初始概念和副范畴。开放编码过程及副范畴,如表1所示。

第二,主轴编码。主轴编码(axial coding)的主要任务是建立概念类属之间的联系,从而更好地发展主范畴 [8]。分析开放性编码形成的12个副范畴之间的内在联系和归属关系,将其抽象化为“认知系统”“情感系统”“行为系统”“平衡策略”4个主范畴,如表2所示。

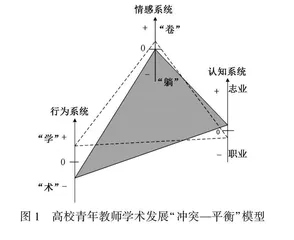

第三,选择性编码。选择性编码(selective coding)的主要任务是进一步处理轴心编码之间的关联,归纳出能够涵盖整个分析系统的选择编码 [8]。根据表2中的4个主轴编码,归纳出两个选择编码,即高校青年教师学术发展的“冲突”和“平衡”,理论模型见图1。

2.4 理论模型饱和度检验

学术界普遍认为,如果研究的目标是描述一个相对同质群体的共同看法、信念和行为,在6次访谈之后,可以大致确定主要的研究元素,在12次访谈之后,资料实现饱和。因此,12个样本对于访谈来说是足够的 [9]。在本研究中,访谈8名教师之后,编码呈现出的理论模型已大致确定;在访谈到第12名教师时,副范畴有所增加,未改变理论模型;为继续验证资料的饱和度,增加新的访谈,在访谈到第14名教师时,编码结果未增加新的范畴和主范畴,也没有出现与选择编码相关的概念,证明目前的编码结果已达到理论饱和状态。

3 研究结果

3.1 认知冲突:“志”还是“职”

高校青年教师学术发展的冲突,首先表现为教师对职业认知方面的冲突,即对教师职业的性质和定位的冲突。“志业”是大多数青年教师对学术认知的底色。无论青年教师对学术职业的认知天平倾向何处,选择教职都是青年教师基于现实和利益的考虑做出的决定,因为学术职业有最吸引他们的特质,而这种关键特质往往与功利需要无关,如保持精神丰盈、实现个人价值等。他们认为学术职业可以与个人的生命经历紧紧交织,学术发展情况可以丰富生命发展的厚度和深度。

“志业”和“职业”是青年教师学术职业认知冲突的具体体现。一方面,学术职业对青年教师而言有特殊的意义,很多受访者认为从事学术工作“不只是为了谋生”,学术研究是一场“修行”和“自我觉悟的方式”。学术研究源于“好奇心”,而且“好奇心”应当贯穿一个学者学术生命的始终。另一方面,教师职业和其他职业并无本质区别,都是一种工作,只不过与其他工作的具体内容不同。有的受访者认为:“只要能力强的话,学术志趣其实可以往后放一放。”这是青年教师迫于生存压力的一种权宜之计,也体现了他们对“志”与“职”职业属性的冲突。

青年教师学术职业认知冲突的根本矛盾就在于对“志业”和“职业”二元对立的争论。在访谈中,大多数青年教师将“志业”和“职业”放在天平的两端,即“志业”优于“职业”,认为从“职”到“志”才是实现人生的最高境界。这与一些研究的观点不谋而合,有研究者将人生境界划分为4种不同的类型,包括困于物的生存境界、求于物的谋生境界、超于物的志业境界、臻于乐的使命境界。前两种境界属于“职业”的层面,后两种境界有明确的自我追寻方向,超脱职业的限制,属于“志业”层面 [10]。两种截然不同的层面划分,规定着“志业”和“职业”在价值层面上的高低。对于高校青年教师而言,他们深受传统文化的影响,坚持教师职业的崇高和伟大,而面对现实学术发展的问题,又不得不消解教师职业的神圣性,因此陷入认知层面的冲突。

3.2 情感冲突:“卷”还是“躺”

青年教师在学术研究中有着复杂多样的情感体验,这些情感体验的来源和指向性各不相同、互相交叉,让他们对学术发展的方向产生强烈的冲突。教学可以给青年教师带来非常快乐的情感体验,学生是“小天使”,在课堂上“很给力”,给迈入大学课堂不久的青年教师极大的正反馈。尽管学术研究也可以带给青年教师积极的情感体验,学术评价体系是相对公平的,但一些青年教师感知到的学术环境仍然是负面的。有受访者将当下的环境归之为“二桃杀三士”的恶性竞争氛围,其灵活变式是“不发表就出局”“学术发包制”和“学术锦标赛制”。当大学组织与教师个人的利益深度捆绑时,这种看似双赢的机制却可能影响青年教师的身心健康,让他们在追求学术成就的同时,还需要应对复杂多变的利益纷争和沉重的情感负担。

青年教师对待学术研究的情感和态度充满矛盾,这与青年教师所处的生涯阶段和学术发展规律有关。学科职业、机构职业和外部职业生涯的重叠与转换,让青年教师对学术发展的目标、态度和感受等方面产生冲突。有的受访者有远大的发展目标、认真的学术态度,但感知到的学术氛围是负面的,因而在“卷”和“躺”之间摇摆不定,“想去个好的平台,青年教师到哪里也都是被压榨,差别不大”。“躺平”和“内卷”对应,流行于青年群体之中,“躺平”源于社会结构性困境的倒逼 [11],但又与具有完全放弃意味的“摆烂”有所区别。选择“躺”就意味着青年教师在高强度的竞争压力环境中,主动或者被动地选择低欲望、低要求乃至于顺其自然的工作态度;选择“卷”就意味着青年教师以向上的姿态,主动按照外部环境的要求调整自己的发展方向。诚然,“卷”和“躺”在情感上是相反的方向,但在真实的学术生活中,很多青年教师选择“卷到能躺平”的策略,他们既对“教授”职称及其所象征的荣誉光环有深深的向往,又希冀自己可以在达到这类目标之后,从事兼顾个人兴趣和公共关怀的事业。此外,情感上的冲突决定青年教师在学术行动上也存在方向的冲突。

3.3 行为冲突:“学”还是“术”