通识教育课程究竟能让大学生收获什么?

作者: 郑宏 吴薇

[摘 要]通识教育课程对人才培养具有重要意义,因此,研究大学生学习通识教育课程究竟有哪些收获一直备受关注。基于教育现象学视角,借助质性分析软件NVivo12对X大学通识教育选修课程“诗与远方”的学生的期末文本进行质性分析,发现大学生学习该课程后在知识、能力和价值观三维度均有一定的学习收获,综合能力得到有效提升,尤其在情感态度价值观念的转变上效果显著。今后应改革通识教育课程的育人模式,进一步明晰育人理念,完善课程内容和创新教学方法,不断增强通识教育课程对学生的吸引力,从而提升学生的参与度和获得感。

[关键词]通识教育课程;学习收获;质性研究;教育现象学

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]1005-4634(2024)06-0021-07

当前,我国高等教育已经进入普及化阶段,对人才高质量培养的呼声逐渐高涨。通识教育作为高等教育的一部分,是每个学校必须开展的非专业化教学[1],因其关注学生深度学习的需求、注重人文知识底蕴和价值观念的塑造与引领,强调对综合性知识的掌握并着眼于人的全面发展,故在高校人才培养环节中有着举足轻重的地位。课程是人才培养的核心要素[2],课程体系是由多种不同课程根据特定专业的培养目标与发展逻辑而组织起来的一个系统整体,是大学教育活动的基础,决定着大学教育活动的质量与水平,也从根本上决定着人才培养的质量,因此通识教育借助课程体系和教学实践才能更好地发挥教育实效。一般来说,通识教育课程是指除专业教育以外的基础教育课程,是开展通识教育的重要实践阵地,对树立学生的价值观念、培养学生的通用技能和形成良好的人格品质并成长为全面发展的社会公民具有重要的意义。

大学生的学习收获作为学习过程的末端,能够有效地反映大学生学习的成效和问题[3],是准确反映高校通识教育课程培养质量的重要窗口。总体而言,学习收获的定义有狭义与广义之分,廖友国等人认为狭义上的学习收获即学业成就,指个体在学业领域获得的知识、技能或取得成绩的水平,一般通过学生在校期间的学习成绩来衡量[4]。更多学者认为学习收获不是狭义的学习成绩,收获的维度是广义的、多元的。如史秋衡等人认为大学生学习收获可分为专业知识收获和综合技能收获[3];孟倩等人将学习收获操作化为学生在接受高等教育之后对自身的知识技能、思维能力、自我认识等方面的自我评价[5];龙应红等人将学习收获建构为专业认知收获、通用技能收获、价值观收获三个维度[6]。由此看来,学习收获是一个复杂且多维的概念,既可以指专业知识与技能的习得,也可以是价值观念、人生态度的深入理解与转变。本研究的核心概念采用龙应红等人的观点,认为“学习收获”是指大学生在学习一段时间后知识的理解与掌握、能力的提升与运用、情感态度价值观的转变三维度的自我评价。

大学生在通识教育课程中的体验与收获一直是学者们关注的议题,因为它能够比较准确地反映目前通识教育开展的现状与学生真实的评价体验。随着通识教育理念深入人心和通识教育课程建设的不断优化调整,大学生对通识教育课程的满意度逐渐增加。也有学者研究表明,通识课程中教师的教学方式和授课内容能够明显地影响大学生的学习收获[7]。但已有研究多采用量化研究方法,较少从人文主义或质性研究的角度深层次挖掘学生通识课程的真实所获。那么当前通识教育课程到底让学生有哪些收获呢?教育现象学强调从学生学习“体验”的描述中还原教育现象本质,本研究以X大学通识教育课程“诗与远方:旅行中的文化与启迪”为例(以下简称“诗与远方”),基于大学生学习该课程一个学期后真实学习收获的体验描述,采用质性研究方法,从知识的理解与掌握、能力的提升与运用、情感态度价值观的转变三个维度来分析大学生的学习收获,以此还原教育现象本质,了解高校开展通识教育课程的实际成效,为探讨通识教育课程育人新模式提供研究依据与借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象与资料收集

X大学是我国的一所综合性大学,全面推行本科通识教育课程,其通识教育课程包含知识进阶系列如“经济学基础”、通用技能系列如“辩论与演讲”、素质拓展系列如“人际沟通心理学”和美育课程如“走进音乐厅”。“诗与远方”为X大学2019年面向全校各院系本科生开设的通识教育课程,作为素质拓展类通识教育课程,该课程以旅行为主题,并以之为载体承载对世界和人生的思考与感悟。课程教学内容主要包括冰岛、埃及、英国卡迪夫、海角天涯、爱尔兰、X大、一花一世界、家乡与远方、虚拟与亲历、遇见更好的自己等部分;课程教学方法采用以学生为中心的理念,设计大量的互动环节,如讲授、阅读、朗读诗歌、观看视频、分享、讨论及实践等;课程考核注重实践,如分享自己的旅游经历与收获、拍摄视频、制作海报等。“诗与远方”选课人数每年均在30人左右,选课学生随机分配,每一学期课程中学生的专业、年级和性别等有其共性特征,因此选取此门通识教育课程具有一定的代表性。每个学期末教师都布置学生撰写反思性的课程学习反馈,作为考核的一部分,2019—2023年字数已累计超过30万。当前学界对于学生自我报告式的通识课程收获关注不够,但学生自我报告的通识课程收获恰恰是对客观能力评估的补充,也是评估通识课程学习成效的重要指标[8]。因此,学生的学习反馈文本能够比较准确地反映通识教育课程的开展现状与实际成效,对提升通识教育课程的教学质量有重要的借鉴意义。根据资料收集的便捷性,本研究以“诗与远方”为案例,直至文本分析达到质性研究的“主题饱和”状态,以2019年参加此门课程的30位学生为调查对象,选取学生期末提交的课程学习反馈文本进行质性分析。

1.2 理论基础与研究假设

20世纪初,德国哲学家胡塞尔提出现象学这一概念,强调要回到事实本身。教育现象学在现象学的核心理论基础上得以发展,并且成为教育领域的质性研究方法之一。在悬置的基础上,研究者通过观察或体验描述以及一系列研究技术,还原“教育现象本身”[9],主张把目光朝向教育生活,朝向教育实践[10],具有一定的实践性。同时,教育现象学具有浓郁的人文性,要求教师注重学生的反馈从而进行反思与再创造。学习反馈文本作为大学生在学习一门课程之后对学习体验的描述与评价,能够有效地反映对课程教学最真实的想法和对教学模式中某一具体现象最直观的感受和真正收获。教育现象学的实践性着重于教育情景即通识教育课堂有序开展,人文性关注于师生互动即深层次教育教学。本研究依据教育现象学的研究方法,通过体验材料的收集、体验材料的分析、主题意义的揭示[11]以及问题反思四步骤开展关于大学生在通识教育课程中学习收获的质性研究,并基于教育现象学理论提出研究假设:大学生在通识教育课程(以“诗与远方”为例)多样教学环节的体验中能够取得相应的学习收获,具体表现为收获一定的知识、能力的提升以及促进情感态度价值观念的转变。

1.3 研究方法与分析工具

教育现象学的研究对象是教育实践中的各种现象和事件,而这些现象和事件都以一种复杂的方式呈现出来的。例如,教学过程中的学生体验与收获、教师的教学方式方法等都可以看作是教育现象学要研究的文本,这些文本包含着丰富的信息和意义,需要通过科学的方法来进行解读和分析。质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然的情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动[12],其目标是对研究对象活动的深层次揭示[13],能够丰富人们对于教育教学实践的多样性理解。因此,本研究采用质性研究方法,借助计算机辅助质性分析软件NVivo12,对学习反馈文本中表明学生学习收获的词语进行词频分析,展现通识课学习收获核心关键词,完成体验材料收集的第一个步骤,在此基础上对学习反馈文本(30位学生的文本编号为S1~S30)进行编码、统计和归纳分析并形成理论,获得对学生在通识教育课程学习收获的解释性理解。根据学习收获三维度划分,利用NVivo12创建“知识的理解与掌握”“能力的提升与运用”和“情感态度价值观的转变”3个树节点。根据语句含义相近原则,将语句分类编码到3个树节点下进行归类,提炼核心概念并创建为子节点,最后从学生学习反馈中列举该节点相关文本内容,对节点核心概念的内涵进行补充说明。

2 研究结果

本研究根据教育现象学的悬置方法,摒弃了先前的研究发现与研究者个人的成见真实地还原事实本身,通过分析30位学生的体验材料文本,将学习收获的词语挑选出来进行词频分析,结果显示,“体验(36次)、热爱(35次)、收获(33次)、感悟(21次)、参与(13次)和兴趣(12次)”等高频词显示了学生的整体收获。利用NVivo12软件的词频搜索功能,探索 356 个关键词的分布,发现词频计数超过10次的关键词共82个;词频计数超过20次的关键词共20个;词频计数超过30次的关键词共4个。

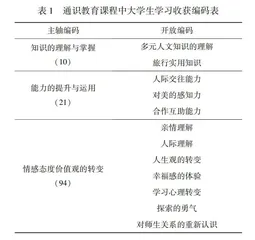

教育现象学中主题是经验的焦点、意义和要点,其表达是一种简洁明了的陈述[14],将具有共同特征的语句集合起来形成次级主题,以此进行深入研究,所以对学生的体验材料分析这第二个步骤就是一种主题分析。通过观察 NVivo12中的“通识教育课程中大学生学习收获”可以发现:“知识的理解与掌握”节点的材料来源为9,参考点数为10;“能力的提升与应用”节点的材料来源为17,参考点数为21;“情感态度价值观的转变”节点的材料来源为29,参考点数为94。在这3个子节点中“情感态度价值观的转变”节点的材料来源数和参考点数最多,具体见表1。教育现象学将对教育现象的描述作为研究起点,是对真实体验的直观还原,通过将文本中所描述的学习收获与通识课程具体的授课环节进行还原,发现大学生主要有3点收获。

2.1 通识教育课程拓宽了大学生的知识视野

依照参考节点的数量,“知识的理解与掌握”下属的自由节点的数量依次为多元人文知识的理解(6)和旅行实用知识(4)。其中“多元人文知识的理解”是针对大学生在通识教育课程中“知识的理解与掌握”学习收获中反映最多的一个自由节点,其节点参考数为6,在“知识的理解与掌握”节点中占比60%。“旅行实用知识”在“知识的理解与掌握”中节点数量为4,“知识的理解与掌握”这一子节点中各个自由节点的具体范例见表2。

结果表明,大学生在通识教育课程的学习中掌握了旅行实用知识,最重要的是加深了对多元人文知识的理解。在课程环节“旅行锦囊”中,教师不以理论为中心,通过让学生比赛、视频演示的方法,传授最省空间叠衣服小妙招,逐渐提升学生思考问题的能力,既烘托了积极的课堂气氛,也让大家实实在在地掌握了旅行实用小知识。如学生在反馈文本(S8)中说道:“旅行锦囊都很有趣,最省空间的叠衣服手法已经被运用到我的衣柜中。”教师讲解本人在其他国家游历的经历,通过图片、视频等向学生们展现他国之景,学生可以了解世界不同地区的人文风光与多样民俗,增加对区域文化的认知与知识储备,且能够以更加开放包容的心态吸纳全球文明,如学生在反馈文本(S8)中写道:“我很感谢这堂课,让我能够跟着老师和同学们的思想步伐,穿梭于冰岛、日本、爱尔兰等城市,看世界各地的风光,听异国他乡的故事。”