行动学习如何构建大学生的创新能力?

作者: 宋丹霞 柴瑞

收稿日期 2022-03-20

基金项目 2022年度广州市高等教育教学质量与教学改革工程高等教育教学改革项目(2022JXGG002)

作者简介 *宋丹霞(1972—),女,湖北黄冈人。博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为企业数字化运营、服务创新管理、创新创业教育等。

*通信作者 谢妮(1970—),女,湖南邵阳人。博士,教授,博士生导师,主要研究方向为高等教育管理、高等教育基本理论。

摘 要 在“大众创业、万众创新”政策和全面推进“新文科”建设的背景下,创新型人才的开发与培养成为提升国家核心竞争力的基础支撑。高校作为培养创新型人才的重要阵地,积极推进创新创业教育意义重大。在研究和借鉴行动学习基本理论的基础上,以《创新创业实训》课程为例,将行动学习法嵌入课程教学,通过收集与学生的半结构化访谈数据,研究行动学习对大学生创新能力构建的过程和作用机制,以探索高等教育课堂教学模式、教学方法的改革,促进高校大学生创新能力提升,培养高质量创新型人才。

关键词 行动学习;大学生创新能力;构建过程;案例研究

中图分类号 G642 文献标识码 A 文章编号 1005-4634(2023)05-0018-08

0 引言

随着新一轮工业革命的加速发展及应用,传统产业面临被淘汰或转型,新兴产业大量涌现,我国进入加快转变经济发展方式的新常态。在此背景下,教育部于2018年提出了“新文科”建设,并于2020年做出了全面部署。所谓“新文科”,其核心在于数字化时代大学教育应更加注重学科之间的交叉融合以及对创新型人才的培养。然而,近年来受教育理念功利化影响,高校中仍然存在教学功能定位不明确、教学理念落后、专业设置特色不明显、专创教育融合不到位等问题,学生的视野、创新意识和创新精神受到限制,学生创新能力培养效果低于预期[1]。

行动学习法是一种将理论与实践相结合的学习方法,它以团队为学习主体,以解决问题为导向,通过成员间的相互启发与创造,在“问题—反省—理解—行动”的不断循环中实现学习与发展[2]。行动学习法在提出之初主要应用于企业管理培训。近年来越来越多的研究和实践表明,将行动学习拓展到大学课堂教学中,可有效突破传统教学中“教师满堂灌,学生被动听”的局面,通过让学生带着真实问题和任务,在不断的反思、质疑和行动中主动创造性地学习,在潜移默化中建构和培养学生的创新精神、创新能力以及创新思维,逐渐将学生培养成为数字化时代企业所需要的复合型创新人才。

1 文献综述

1.1 行动学习

行动学习法由英国管理学家雷格·瑞文斯在1940年提出,最早应用于组织管理培训,强调以团队的形式,通过讨论对话分享管理技能与经验,组织成员因此获得复杂问题的解决能力[3]。其后英国学者麦吉尔和贝蒂给出行动学习的定义,他们认为行动学习是一个以完成预定工作为目的,在同事支持下不断反思与学习的过程[4]。目前,学者们较为一致地认为行动学习是以解决实际问题为目标任务,以提高绩效为最终导向,学习者以团队合作的形式对实际工作中的问题、任务、项目等进行计划—实施—总结—反思—再计划的循环学习的过程,小组成员在行动学习中不断获取新知,转化为经验,指导下一次的行动学习[5]。

行动学习具有4个特点:一是主动性,行动学习遵循“以学习者为中心”的理念,特别突显学习者的主体地位,由传统的被动式学习转变为学习者通过行动自主学习和解决实际问题。二是合作性,行动学习通过组建学习小组、团队成员之间互相交流探讨,共同解决问题。在这个过程中要求团队成员必须合理分工合作,积极参与讨论,通过思维碰撞,为学习带来新的启发和经验。三是反思性,行动学习致力于在解决问题和反思的基础上从以往的经验中学习。学习小组要围绕问题和任务进行充分的讨论、反思和质疑,最大限度地激发团队成员的学习主动性和创造力。四是行动性,行动学习强调“干中学”“边干边学”,在真实情境下解决实际问题并形成方案[6-7]。

1.2 大学生创新能力

目前,学者们对大学生创新能力的理解和定义虽然说法不一,但都认为创新能力是一种创造新事物的能力,创新意识和创新精神是形成创新能力的基础和内在动力,有了创新意识和创新精神,才能抓住创新机会,启动创新思维,获得创新成果。关于大学生创新能力的测评研究,学者们也提出了多种测评体系和维度划分,主要可分为三元观和多元观。三元观是指将大学生创新能力的测评维度划分为3个方面,如韦玮从创新意识、创新素质和创新能力3个方面构建了大学生创新能力评测体系[8];茅茂等认为高校大学生创新能力评估体系可从创新实践能力、创新学习能力以及创新思维3个方面构建[9]。多元观则是将大学生创新能力按具体要素划分为包括信息处理技能、动手操作技能、物化技能、观察能力、分析能力、交流能力、动手能力以及协作能力等多个维度[10-11]。

1.3 行动学习与大学生创新能力培养

目前,已有文献较多关注的是行动学习在高校管理类课程与企业管理培训中的应用实践及对策分析,少有学者研究行动学习对大学生创新能力培养的作用机制和能力构建过程。仅有王智宁等基于扎根理论方法研究二者的关系,发现行动学习有助于增强学生思维认知、创新氛围认知和行动力认知,可通过提升创造力相关技能、自我动机与领域相关技能来提高大学生创造力水平[12]。葛明磊等将行动学习与扎根理论相结合,对人力资源管理咨询过程进行了研究,提出了管理咨询行动学习过程模型[13]。苏敬勤等将案例教学法与行动学习法相结合,提出了案例行动学习法,并探讨了实施对策[14]。

将行动学习法引入到大学课堂教学中是一种有别于传统教学模式的、较为新颖的方法,但行动学习法是如何影响到学生创新能力的构建,以及构建的过程和路径黑箱需要打开。本研究试图以行动学习在大学生《创新创业实训》课程中的应用为案例,通过探索性案例研究方法,[JP3]在相关文献研究的基础上,结合教学过程中的持续跟踪和观察,收集学生访谈的一手数据,探寻行动学习法对大学生创新能力的影响机制及其构建路径,为“新文科”背景下高校管理类课程的课堂教学改革提供参考和依据。

2 研究设计

2.1 研究方法

行动学习如何构建大学生的创新能力?属于“How to do”的问题,比较适合采用质性的案例研究方法。扎根理论是一种自下而上的理论建立方法,主要包括经典扎根理论、程序化扎根理论和建构型扎根理论三大学派[15]。本研究以行动学习在大学生《创新创业实训》课程中的应用为案例,采用程序性扎根理论方法进行数据分析并构建基于行动学习的大学生创新能力培养过程模型。

2.2 案例介绍

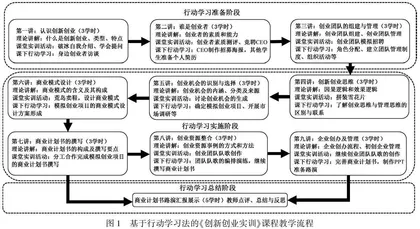

《创新创业实训》课程是为满足学生创新创业教育需求,面向全校本课生开设的一门通识类核心选修课程,32学时,2学分。课程的教学目的是通过开展课堂实训活动,帮助学生加深对创新创业管理相关理论知识的理解,提升学生的创新创业实践能力。课程以蒂蒙斯的创业三要素为主线,将课程内容划分为九大模块进行课堂学习和实训,每周设置3学时,每次课完成一个模块的课堂学习和实训活动,每次课的教学活动都围绕教学主题设置了理论知识讲解、课堂实训活动和课下行动学习三部分内容,将行动学习法贯穿于整个教学活动和学习过程,要求学生从创业者素质测评、竞聘CEO开始,通过模拟招聘,组建创业团队,识别和选择创业机会,确定模拟创业项目,进行市场调研,设计商业模式,整合创业资源等一系列行动学习活动,最终完成商业计划书的撰写并进行课堂路演。课程的教学内容设计和具体教学流程如图1所示。

在行动学习准备阶段,按教学计划共设置3次课9学时。教师向学员提出课程学习目标,明确课程安排,围绕“认识创新创业”“谁是创业者”“创业团队的组建与管理”3个主题进行相关理论知识的学习,让学员对创新创业有初步的认识和了解,帮助学员更好地组建团队,确定行动学习目标。在理论知识学习的同时,辅之以相应的课堂实训活动,如让学生们采访身边的创业者并进行课堂分享;通过代表性物件介绍自己进行破冰活动;对学生进行创业者素质测评,并鼓励学生积极竞聘创业团队CEO,竞聘成功的 CEO在课下制作招募海报,其他学生准备个人简历,参加课堂模拟招聘,组建创业团队。由于公选课学生来自于全校不同学院、不同专业,因此小组成员在专业知识、经验背景以及学习风格等方面具有异质性与互补性。

在行动学习实施阶段,教师共设置6次课18学时,学习活动主要分为课上和课下两个部分。在课堂上,教师首先对相关理论知识点进行讲解,然后开展课堂实训活动,让学生学以致用。课堂实训活动通常有两种形式:一种是围绕课堂所讲授知识点,开展相关的便于课堂组织实施的游戏体验或案例讨论活动,使学生能熟练掌握和应用新知识。如开展“雪花片拼装游戏”,让学生体验创业思维和管理思维的不同之处;通过“荒岛卖鞋”游戏活动,帮助学生更好地理解商业模式的设计,学生团队在课下同步讨论编写模拟创业项目的商业计划书。另一种则是围绕小组行动学习目标问题展开讨论,教师扮演“催化师”的角色,引导学生思考和讨论,将课堂所学知识和方法延伸到团队行动学习项目问题的解决中。如在学习了“创业机会识别与选择”后,通过头脑风暴、团队列名等方法讨论确定团队模拟创业项目,制定项目计划,并在课下进行相应的市场调研活动;在学习了“创业资源整合和利用”以及“初创企业管理”等相关知识后,通过团队创作队歌并展示进行行动学习。

在行动学习总结阶段,教学安排为两次课5学时,主要任务包括项目路演展示、组间互评、教师点评、总结反思、完成结课报告等。首先各团队展示行动学习项目成果,允许小组其他成员进行补充。继而邀请其他团队相互提问交锋,[JP3]接下来由任课教师对每个团队的项目内容、路演表现、协作完成度等情况进行点评反馈,然后小组内部进行总结反思,分享项目实施过程和心得体会,并完善方案报告提交,教师根据学生的表现及报告质量给予学习评价。

2.3 数据来源

本研究数据来源主要包括一、二手数据。其中,一手数据主要来源于从2019年至2021年3年期间对广州大学选修《创新创业实训》课程的学生所进行的课程跟踪观察、云班课问卷信息反馈、学员书面学习体验反馈以及部分团队CEO和团队成员的深度访谈。共有370位来自不同专业、不同年级的大学生以不同形式接受了项目组的调查并给予了反馈,受访者构成情况如表1所示。项目组首先设计和拟定了半结构化访谈提纲,在访谈前两周通过面谈、微信等方式向访谈对象简要介绍研究目的和主要访谈问题,以提高正式访谈质量和效率。然后确定好访谈时间、地点,确保访谈可以顺利进行。正式访谈多采用单独访谈和分组集体访谈两种形式,采访者用简洁凝练的语言进行提问,尊重受访者的立场,适时总结反馈并不断深入追问;访谈时间通常控制在每组1小时左右。由于项目组成员自身也是课程的参与者,对研究过程中也会结合亲身体会进行深入的观察思考,这些都构成了研究的一手数据,同时辅以相关的文献资料作为二手数据,彼此相互印证、相互补充。

3 基于行动学习的大学生创新能力构建与演化过程

根据三级编码,得出行动学习对大学生创新能力构建的过程模型(如图2所示)。这个模型将

行动学习划分为准备、实施、总结3个阶段,每一阶段的主要活动分别从教师与学员两类参与者的角度出发,梳理出行动学习的主要活动环节。同时,将创新能力演化过程归纳为4个维度,即创新意识培养、知识建构与创新、创新实践能力训练以及创新思维养成,并与行动学习的主要活动环节建立内在关联。其演化路径表现为首先在行动学习准备阶段通过形成学习动机和学习主体来营造创新环境氛围,激发学生的创新意识、唤醒其创新潜能。然后在行动学习实施阶段通过质疑、反思、循环实现知识的建构与创新,通过知识的迁移式应用,使理论与行动实践不断相互循环、相互促进,创新实践能力得以训练和提升。最后,在行动学习总结阶段,通过知识的内化与扩散来提升学生的创新学习能力和创新实践能力,最终形成具有持久性和习惯性的创新思维与创新精神,创新潜能得以转化和显现。