评判与指引

作者: 王文杰 王有升

收稿日期 2022-06-07

基金项目 山东省社会科学规划研究项目(21CJYJ25)

作者简介 王文杰(1997—),女,江苏连云港人。硕士研究生,主要研究方向为教育社会学。

*通信作者 王有升(1972—),男,山东临沂人。博士,教授,硕士生导师,主要研究方向为教育基本理论、教育社会学。

摘 要 弗兰德斯课堂互动分析系统(FIAS)与课堂互动评估系统(CLASS)是迄今影响最大的典型课堂观察量表。弗兰德斯课堂互动分析系统与课堂互动评估系统是美国学者开发的课堂互动评价量表,二者形成于不同时代,均以观察量表的形式进行课堂互动评价,但在研究思路的价值取向方面表现出明显的不同,其背后支撑的教育理论也差异悬殊。弗兰德斯课堂互动分析系统研究思路的价值取向体现着较为鲜明的技术理性,而课堂互动评估系统则具有明显的价值理性取向。在其背后的教育理论方面,弗兰德斯课堂互动分析系统体现教师中心式的互动关系,隐含着一种“教师本位”的互动观,教师扮演“课堂控制者”与“知识传递者”的角色;而课堂互动评估系统则体现为依恋互动观,并聚焦于师生互动行为本身,教师更像是学生学习的“支持者”与“教导者”。

关键词 弗兰德斯课堂互动分析系统;课堂互动评估系统;课堂互动评价;比较研究

中图分类号 G434 文献标识码 A 文章编号 1005-4634

(2023)05-0033-10

自20世纪上半叶以来,师生互动逐渐成为有效教学的主要研究内容。随着研究的不断深入,借助观察工具的课堂互动实证研究越来越受到研究者的青睐。其中观察量表是使用较多的观察工具,关于师生互动的观察量表比较具有代表性的有弗兰德斯分析系统、古德和布罗菲师生互动系统、瓦特的师生依恋分类量表以及皮安塔的课堂互动分析系统。目前弗兰德斯课堂互动分析系统和课堂互动评估系统在我国应用广泛。弗兰德斯互动分析系统(Flanders Interaction Analysis System,简写为FIAS)是20世纪60年代由美国明尼苏达大学弗兰德斯及其合作者开发应用的,是指用于记录和分析课堂中师生语言互动过程及影响的一种观察技术。而课堂互动评估系统(Classroom Assessment Scoring System,简写为CLASS)由美国弗吉尼亚大学的罗伯特·皮安塔及其团队于2008年研发,是通过观察教室情境中的师生互动过程来评估师生互动质量的。

课堂互动观察量表作为课堂观察的一种工具,不仅为研究者提供可靠的观察依据,也为教师课堂互动提供标准参照。FIAS与CLASS均诞生于美国,但二者形成于不同的时代背景,其背后的价值取向与蕴含的教育理论有明显的差别。本研究试图对两种课堂互动分析系统进行比较,借以促进对课堂互动评价之设计与实施的进一步反思。

1 FIAS与CLASS的基本构成比较

1.1 FIAS的基本构成

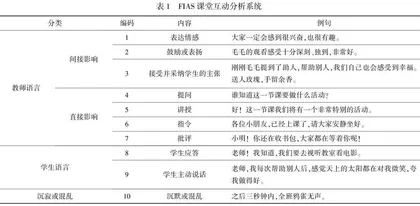

FIAS主要包括3个部分,即编码系统、记录规则和数据处理方法。其中编码系统主要针对课堂言语进行分类编码。FIAS源于这样的理念:语言行为是课堂中主要的教学行为,占所有教学行为的80%左右。因此,对课堂中的师生语言行为进行互动分析就能够把握课堂教学的规律和实质[1]。由此,FIAS主要关注课堂师生言语互动,并将课堂言语行为分为教师语言、学生语言和沉寂或混乱3类(见表1)。

其中,教师语言分为间接影响和直接影响,间接影响指教师采取鼓励、表扬和支持学生参与的行动;直接影响是指教师直接限制学生的参与。一般而言,间接影响有利于促进学生的参与,激发学生的学习动机,更好地促进师生间的互动。除编码1表达情感和编码2鼓励或表扬容易混淆之外,其余编码类型都较为清晰明确。编码1表达情感是教师基于客观标准做出的情感反应,编码2则是教师根据自己的价值标准对学生的回答进行反馈。

FIAS关注课堂语言所呈现的行为主体特征,采取定量的研究方法对课堂师生言语进行统计分析,通过对课堂语言结构的分析,达到对师生互动质量的判断,体现了人际互动研究中的结构范型。结构范型认为人际互动中的个体来自群体,其互动反映了群体的特征和结构。因此,结构范型在研究个体互动时,重视从群体结构和特征的视角,运用操作性较强的、定量的研究方法来探讨互动的既成特征等问题[2]。FIAS通过对教师群体语言特征的分析总结,编制7项编码,又将学生语言特征分为2项编码,从教师和学生的群体特征出发,对课堂语言进行编码归类,分析课堂语言的特征,以此来推测课堂互动特点和质量。而这一过程只关注师生互动的语言特征,较为单一,导致研究者很难准确解释互动过程。且FIAS只涉及课堂上的师生语言行为,不利于研究者观察和记录课堂上的非语言行为,从而无法对课堂上完整的互动进行分析,难以真正反映真实、全面的课堂互动。

1.2 CLASS的基本构成

CLASS基于依恋理论与人类发展生态学理论,强调师生亲密关系、课堂环境中的近端过程——师生间的互动,是学生学习和发展的主要机制。目前CLASS已有6个版本,分别是婴儿版(Infant)、幼儿版(Toddler)、学前版(Pre-K)、幼儿园至小学三年级版(K-3)、小学高年级版(Upper Elementary)和中学版(Secondary),其中学前版、幼儿园至小学三年级版已得到大量实验证明和检验,当前CLASS项目的工作重点是将其扩展到婴幼儿教室,以及对小学高年级版和中学版本进行验证。以应用最广泛的学前版为例,CLASS主要包括3个一级指标:情感支持、课堂组织和教学支持,每个一级指标下还划分二级指标,且二级指标下对应4~5个目标行为[3](见表2)。

情感支持主要涉及课堂气氛、教师敏感性和尊重学生观点,大量研究表明教师高水平的情感支持有助于学生的学业成绩和社会能力的发展;课堂组织包括对课堂行为的管理、活动安排效率以及教学活动的形式,有效的课堂组织更有利于师生课堂互动;教学支持关注学生概念的发展,对教师的反馈和语言示范给予一定指导,以促进学生学业水平的进步。CLASS深入到互动实际,涉及课堂互动的方方面面,更多表现出一种过程范型,过程范型与结构范型不同,更加强调在互动发生、持续的过程中,从互动双方表现出来的具体而纷繁复杂的行为、内容、形式、性质等方面,来分析和研究互动的形成过程、发展特征与机制等[2]。过程范型更强调定性化的分析思路,表现为对互动过程和行为原因的深刻把握,体现一种更为动态化的研究特征。

FIAS通常采用矩阵分析、比率分析和折线图分析的方法对课堂互动进行评价,主要以3秒为一个单位对课堂语言行为进行编码。在对课堂语言进行编码以后,将相连的两个编码组成“序对”,如4、5、8、5可构成“序对”4—5、5—8、8—5,并计算相同序对的个数,填入矩阵的相应位置,构建矩阵,见图1[4]。矩阵中特定区域代表特定的互动行为,例如区域E(教师语言:1表达情感、2鼓励或表扬、3接受并采纳学生的主张)主要涉及教师鼓励、肯定学生的行为,这一区域表示教师的积极行为,如果E区域中频次高就代表教师对学生以接纳的情感为主;区域G(教师语言:1表达情感、2鼓励或表扬、3接受并采纳学生的主张;学生语言:8学生应答、9学生主动说话)则表示教师对学生的回答和提问给予肯定,以鼓励、肯定的方式打断学生的说话;而区域H(教师语言:6指令、7批评;学生语言:8学生应答、9学生主动说话)恰恰相反,表明教师以批评、命令的方式终止了学生说话;区域F(教师语言:6指令、7批评)表明教师一直以指令、批评的方式进行互动,如果F区域频次较高,那么表明教师试图以指令、批评的形式控制学生;区域I(教师语言:4提问、5讲授;学生语言:8学生应答、9学生主动说话)体现师生之间的对话;区域J(学生语言:8学生应答、9学生主动说话)则体现学生的连续回答或学生之间的交流;区域A、B、C、D分别表示相应列值的总和,并可以计算各语言行为之间的比率,进行比率分析。比率分析一般通过计算教师话语比率、学生话语比率、教师间接影响与直接影响的比率、安静或混乱的比率等,对课堂结构、课堂控制和课堂特征进行分析。此外,还可以通过Excel和SPSS等软件绘制弗兰德斯互动图,对课堂语言进行曲线搜索、分析,从而更加直观地观察课堂师生语言行为的变化。

FIAS的编码与分析过程将师生互动还原为基本元素,将师生互动视为孤立的、静态的、去情景化的活动。而符号互动理论强调,人际互动的过程总是在特定情境下完成的,师生互动在课堂情境中对特定的目标、符号、行动等作出解释。师生互动基于具体的课堂情境,而不同的情境下语言、行为等具有不同的意义。FIAS关注课堂上的师生语言行为,并将之抽象为具有特定意义的符号,抽离出课堂的实际情境,将课堂语言一般化为特定含义,忽视了语言存在的具体情境和与之对应的复杂意义,不能够真实还原课堂的实际互动情况,难以全面、准确地对课堂进行评价。

CLASS主要由经过培训的观察员进行4轮观察评分,每轮评分30分钟,其中20分钟观察、10分钟评分,最终算出其课堂互动得分。CLASS采用7点积分制,将师生互动质量的水平分为3个等级:低级水平等级(1~2)分,中级水平等级(3~5)分,高级水平等级(6~7)分,其中“消极氛围”进行反向计分,公式是8-X(X为消极氛围得分),具体如表3[3]所示。表3中备忘录需观察员记录课堂中出现的目标行为、典型行为,作为打分依据。在进行完4轮评分之后,观察员需对分数进行汇总,计算4轮观察的平均分(见表4),以此判断该教师的课堂互动质量。同时还可以绘制折线图对不同教师课堂互动进行比较,分析不同教师在情感支持、课堂管理和教学支持中的表现差异。

CLASS以对师生互动表现打分的形式进行课堂互动结果的评价,这种评价方式受到人本主义思想的影响,关注复杂的课堂情况,突出评价的过程性与人本性,强调评价主体的价值判断。但在评价中易受评价主体的主观影响,造成一定的评价误差。所以CLASS的评价人员必须经过严格的培训。在一定程度上,CLASS的评价过程需要经历严格的评价规范训练、评价过程展开与评价后的反馈与指引,是一项漫长而又复杂的工作,需要研究者与评价者持续关注与跟进,较为耗费时间与人力资源。

通过对FIAS和CLASS中课堂互动评价的分析,可以很清晰地发现二者不同的评价取向:FIAS以技术为支撑,采用量化的形式对课堂互动行为进行记录编码,突出对事实的分析,表现出鲜明的技术取向;而CLASS注重量化与质性方法结合,并添加描述的方法对课堂中典型的互动行为进行记录,在具体评价指标上体现出对师生互动核心价值的追求,表现出明确的教育价值取向。

2.1 FIAS在评价过程中的技术理性取向

FIAS采用一种严谨的数学方式对课堂互动进行编码、计算,体现出较为明显的技术理性取向。FIAS将课堂语言以群体属性划分为教师语言、学生语言和沉寂或混乱,将原本复杂的课堂互动简化为3类较为清晰的语言分类,进一步将每一类别分类概括为具体语言行为,使互动观察更具操作性,能够计算各类语言行为在课堂互动中出现的频次,并将师生互动量化为语言行为频次、占比等。其内在的逻辑思路是将课堂上的师生互动简化为物,并进行分解,经有限层次分解之后,末级因素都是可以直接或间接观察到的,并且根据对分解后因素的了解,可以逆向综合成原形[5]。

马克斯·韦伯曾将人的理性活动区分为工具理性和价值理性。其中工具理性(Instrumental Rationality)是“目的合乎理性的,即通过对外界事物的情况和其他人的举止的期待,并利用这种期待作为‘条件’或者作为‘手段’,以期实现自己合乎理性所争取和考虑的作为成果的目的”[6]。简言之,工具理性强调采取有效手段以达到最终目的,注重手段和方法的科学性。后法兰克福学派的代表人物马尔库塞在韦伯的基础上进一步提出技术理性,指出技术理性注重操作与功能,具有意识形态性。而在自然科学与技术哲学领域,则淡化对技术理性的意识形态限制,强调技术理性是人类理性与科学的产物,是推动社会发展不可或缺的力量,突出技术的可行性、可操作性与合理性。由此可见,技术价值的实现,仅是主体对外在束缚的超越或实现目的的途径,在运用技术的过程中要寻求技术与价值之间的弥合。FIAS通过简化、分解课堂行为,把课堂互动确定为具体的量和组成要素,实质是解构师生互动过程,以达到对课堂互动进行分析的目的。在技术理性的支配下,FIAS中的编码系统表现出简单化、类别化的特点,课堂互动以精简、清晰的方式呈现出来。同时,课堂互动被看作是一种数字化的技术工作,通过对课堂语言进行编码归类,课堂互动被构建为一系列清晰的数字组合。这种符号化分析原则,将师生互动简化为物,并且只有通过复杂的计算分析才能得出师生互动的一般特征。符号化的分析过程反映了技术理性下的课堂互动评价是一项复杂的技术工作,却无法反映师生互动所体现的教育价值。