地方高师院校人才培养的目标定位与推进路径

作者: 李强 任胜洪

[摘 要] 人才培养关乎着国家稳定、社会发展以及人类进步,师范院校更是作为培养新一代教师的母机,肩负着国家教育事业发展的重要历史使命。通过分析9所地方高师院校小学教育人才培养方案文本,发现其人才培养目标上强调复合型、内容上突出学科化、方式上注重实践性的现实表征;同时面临着培养目标同质化,鲜明时代定位难突出;课程设置学科化,重学科轻实践较明显;实践安排集中化,地域性实践特色难彰显的困境。为此,应该精准人才培养时代定位,培育适切性乡村教师队伍;依托现有学科平台优势,搭建特色教师教育课程体系;立足地方特色资源优势,实现教学研一体化;深化时代评价考核,建立多元化协同评价机制。

[关键词] 地方高师院校;人才培养;小学教育;培养方案

[中图分类号] G633.33 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0015-08

1 问题的提出

教师是教育发展的根本,教育现代化必须要率先实现教师现代化。教师教育作为我国高等教育事业的重要组成部分,肩负着培养新时代教师队伍的神圣使命,要为实现伟大复兴的强国梦奠定人才基础。2014年9月,习近平总书记在考察北京师范大学时指出:“各级党委和政府要从战略高度来认识教师工作的极端重要性,把加强教师队伍建设作为基础工作来抓。要加强教师教育体系建设,加大对师范院校的支持力度[1]。2018年,教育部等五部门出台了《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》,要求从源头上加强教师队伍建设,着力培养造就党和人民满意教师队伍。在全面深化综合改革和提升高等教育人才培养质量的背景驱动下,其实质就是围绕“培养什么样人”“怎样培养人”的实践探索。

目前,学界对于师范人才培养极为关注,尤其围绕“培养什么样人、怎样培养人”做了大量的研究工作。于海洪等人认为在功利性的人才培养目标上,忽视了教育的城乡统筹的特殊性[2];培养课程结构不合理, 能力课程明显偏少[3];导致在人才转型发展过程中人为地混淆师范专业和非师范专业的界限[4]。为此,宫炳成等人提出必须进一步优化培养目标,创新人才培养模式[5];改革评价机制,提升师范人才培养的整体水平[6];构建立足“地方”、突出“应用”、着眼“多元化”的人才培养模式[7]。但师范院校人才培养必须构建一个整体育人体系,从培养目标、课程设置、教学管理、实践实训到人才评价机制都需进行系统化建构分析,才能聚焦整个人才培养核心区域。基于此,笔者选取9所地方高师院校小学教育专业人才培养方案为样本,用NVivo质性文本分析方式透析当前地方高师院校人才培养方案的主要议题和存在的现实问题,探索地方高师院校人才培养的时代新解。

2 研究设计

2.1 研究对象与样本来源

本研究选取9所地方省属师范高校小学教育本科专业人才培养方案为样本。样本选择主要出于以下几方面考虑:一是在地方高师院校办学层次上,省属师范高校相对地方师范院校教育学科优势较强,具有一定学科代表性。选取省属师范高校人才培养方案进行深入分析一定程度上保证了选取样本的可靠性和代表性。二是人才培养方案指导专业人才培养,在规定该专业要培养什么规格人才的同时,也规定着课程设置的方向、种类及内容,能够更好地聚焦如何进一步优化师范院校人才培养。为了便于统计分析,笔者对选取的河南师范大学、浙江师范大学、曲阜师范大学、海南师范大学、杭州师范大学、江苏师范大学、山西师范大学、首都师范大学、贵州师范大学9所地方高师院校,依次按照(C1~C9)排序进行替代处理。

2.2 研究内容与方法

笔者利用NVivo11质性分析软件对9所样本高校小学教育专业人才培养方案文本进行数据处理,并对数据进行编码整合。NVivo是由美国QSR公司 (Qualitative Solutions and Research Pty Ltd)开发的一套能够协助研究者完成文字、图片、声音甚至视频等资料的收集、整理、分析以及呈现工作的软件,利用它的绘图可视化可增进质性研究的严谨性、信实度和趣味性[8]。

图1是运用NVivo11软件对9份小学教育专业人才培养方案进行“词频”统计,并进行“停用词”的筛选后导出的词语云图谱。通过“词语云”中的字号大小可以看出材料文本中出现频率最多的关键词,也可以较为直观地看出人才培养方案侧重方向,便于后续聚焦分析。

2.3 分析框架

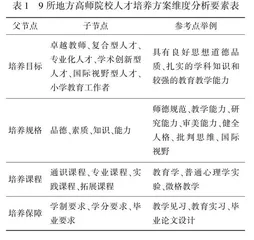

通过对人才培养方案分析,能够从源头上透视人才培养出现的问题,也是在回答习近平总书记提出的“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”这三个问题。本研究基于培养目标、培养规格、培养课程和培养保障4个分析维度(见表1):培养目标和培养规格为了回应“为谁培养、培养什么人”,培养课程和培养保障则是为了保障“怎样培养人”的发展问题。

3 地方高师院校小学教育专业人才培养方案内容及样态

3.1 地方高师院校小学教育专业人才培养方案内容分析

为了进一步探究人才培养关键议题和呈现情况,得到相对准确的参考点数值,基于培养目标、培养规格、培养课程和培养保障4个分析维度进行聚类分析,依托NVivo11软件的强大编码功能,可以描述出9所地方高师院校小学教育专业人才培养的整体情况和具体分布特征(见表2)。从参考点数值的分布情况来看,人才培养方案参考点数值居多,主要体现在通识课程和专业课程,但并不意味着排在后面的子节点不重要,只是为了突出说明人才培养更多是通过课程学习来保障实施的。

3.1.1 培养目标

培养目标是课程设置的起点和归宿,不仅决定着人才培养的规格和方向,更是牵涉着课程设置和实践的周密安排。作为地方性高师院校,培育适应国家和社会发展需要的新时代教师人才队伍是最为迫切的目标追求,也是区别于一般性高校最为明显的特征(见表3):(1)在培养目标上。C1、C2、C5、C7等高校都把师范生从事教育,教学和管理工作作为唯一培养目标。(2)在培养定位上。人才培养目标主要侧重培养卓越小学教师、复合型人才、专业化人才、小学教育工作者4种类型。C1、C2、C7等高校的小学教育专业人才输出以培养从事教育、教学和管理的复合型和专业型人才为目标。

3.1.2 课程维度

课程是人才培养的核心和载体,能发挥出填补教育目标和学生学习表现之间差距的巨大作用[9]。9所地方高师院校小学教育人才培养在课程设置上,主要由通识课程、专业课程、实践课程、拓展课程4种类型构成。在课程学分分配上,总体课程学分大致持平,各课程学分占比略有差异(见表4)。通识课程和专业课程占整个学分比例较大,实践类和拓展类课程占学分比例相对较小。例如C5高校整体课程学分为166个学分,通识课程学分要求48个学分,占比28.9%;专业课程学分要求96个学分,占比57.70%;而实践和拓展类课程分别为16个学分和6个学分,占比为9.6%和3.6%。

3.1.3 教学维度

实践教学作为人才实训实践培养一个不可缺少的环节,有利于深化学生专业理论知识,提升实际理解和运用能力。通过对9所地方师范院校实践环节具体情况分析发现,一是时间安排上,主要放在大四学年的7~8学期进行;二是实践内容上,以教育实习、见习和毕业论文为主,如C5高校增设了师范生技能考核训练,C3和C8高校增加了综合实践和创新创业教育;三是实践学分占比上,以C5高校来看,总学分为166个学分,其中实践学分16个学分,占比为9.6%(见表5)。

3.2 地方高师院校小学教育专业人才培养的样态凸显

3.2.1 目标上强调复合型

人才培养目标在回答“为谁培养人”的基础上奠定了人才培养的价值导向。在这一导向指引下,师范院校围绕“怎么培养人,培养怎么样的人”对人才培养规格、综合素养、智力结构以及职业发展导向进行了明确要求。但从9所地方高师院校小学教育本科专业人才培养方案来看,培养复合型人才似乎成为了如C1、C2、C5、C7等地方高师院校育人建设上的同质化导向,较为强调小学教育就是为了培养具备教育教学和基层教育管理能力的小学教育复合型人才,显得过于注重复合型人才培育,缺乏各地方相应的区域性人才特色。

3.2.2 内容上突出专业化

人才培养目标的实现需要科学合理的教学内容和课程设置来保障实施。小学教育专业培养的基础教育阶段的卓越教师,不仅要具备专业的学科知识,更要具有大格局,具备多学科、宽领域的综合能力。9所地方高师院校在小学教育专业课程内容安排上,专业课程内容占据了师范高校人才培养课程的主要部分,凸现专业化特征。

3.2.3 方式上注重实践性

实践性作为小学教育专业的重要特质,是切实提高学生的教学实践能力的重要保证。培养面向一线教育教学的小学卓越教师作为小学教育专业育人的鲜明特征和价值导向,也决定了教学对象更多聚焦在学龄儿童这一特殊群体。这就需要小学教师拥有丰富的实践教学经验与课程活动组织能力,而实践与拓展课程则为师范专业人才知识与技能培养和塑造承担着价值载体的角色。以9所地方师范院校为例,除了必要的通识课程和学科专业课程,其他技能训练和培养则通过教育实践环节来进行;实践内容也通过开展教育实习、教育见习、教师技能达标测试等丰富的实训形式来进一步凸显其育人实践导向。

4 地方高师院校人才培养的问题隐忧

本研究以9所地方师范高校小学教育本科专业培养方案为切入点,着重就人才培养方案的培养目标、培养规格、培养课程和培养保障4个方面的文本进行阐述,发现当前地方师范院校在人才培养方面无论是从宏观上的指向还是微观上的具体培养措施都存在一定缺陷。

4.1 培养目标同质化,鲜明时代定位难突出

人才培养方案是学校提升教育教学质量、实现人才培养目标的纲领性文件, 是学校人才培养的蓝图和开展教育教学活动的基本依据[10]。培养目标在很大程度上决定了人才培养的规格、层次和类型等,对于人才培养起着重要的引领作用。据表3可知,C1、C2、C7等高校,把能够从事教学、管理的复合型人才作为同质化培养目标。人才培养目标定位趋同,高校之间人才培养相互借鉴模仿,高校定向与非定向的师范生基本都是共用一套培养方案,争相提出“高、宽、强”的人才培养目标,没有体现高校自身的独特理念、个性特色和学科专业特点[11]。当前,我国教育人口基数大,城乡教育差距明显,不同区域对于师范人才的需求也表现出明显的差异性。地方高师院校承担着为地方基础教育发展输送优秀师资的历史使命,培养目标的趋同会使师范人才培养宗旨的指向性与师范生职业选择的多样性难以契合,造成地方教育事业发展对于人才多样性的需求难以得到满足。

4.2 课程设置学科化,重学科轻实践较明显

课程设置是围绕培养目标,确保人才培养得以实现的重要载体,是育人塑能的关键环节。在教材选用上,师范院校长期以来一直把教育学科课程作为主要教学内容,而拓展类课程、实践类课程所占学分较少,课程设置存在一定失衡现象。例如,C9高校课程设置中,学科专业课程共计81个学分,占比50.63%,而拓展类课程只占4个学分,占比2.5%。同时,就地方师范院校课程建设情况来看,重学科轻实践现象尤为明显,课程内容陈旧和方法的单一严重阻碍了师范生教育活力的展现。以C6高校课程方案为例,核心学科主要为教育学和心理学,如开设了教育概论、教育心理学、中国教育史、外国教育史、教育科学研究方法、小学心理学、小学品德发展与道德教育、小学班队原理与实践、小学课程与教学论、小学学科课程标准与教材解读、小学学科教学设计与实施等。

4.3 实践安排集中化,地域性实践特色难彰显

传统的课程观认为,课程是预设的、固定不变的东西,它只是传递知识的工具和载体[12]。在这种教育理念影响下,师范高校课程设置出现学科化和同质化,甚至专业实训实践方式也是千篇一律。如从C6高校小学教育专业实践教学层面来看,一是实训时间安排较为集中,大部分安排在大四的7~8学期;二是实践内容较为常态和固定,主要通过浸入式见习和集中实习以及毕业设计,缺乏基于地方区域特色和人才培养实际需要的模式上的创新和实践,使得师范院校培养的小学师资在专业知识和实践技能具有高度的一致性,不同的时代内涵和地域特色反而难以彰显出来。