学术职业压力下教师学术产出行为与制度重构

作者: 宋梦赏

[摘 要] 新功能主义下的社会行为分析强调行为本身以及行动者自身的创造性,强调环境对于行为的强制性作用以及行为对于环境的变革作用。伴随着新管理主义对高等教育的渗透以及强调效率和产出的制度环境的出现,教师的学术职业压力不断增加,导致学术产出出现“重量而不重质”的现象。学术职业压力表现为时间维度上的紧迫性、学术产出总量上的高要求以及对学术产出质量的高追求。基于新功能主义下的社会行为分析,结合访谈材料对该现象的产生原因进行解释,学术职业压力的增加使得教师增大时间和精力的投入成本以缓冲学术职业压力对于学术产出的影响,教师为了寻求成本最小化和回报最大化的理想状态倾向于一般性的学术产出而规避高水平的学术产出。透过学术职业压力下的教师学术产出行为审视制度环境,高校应从学术职业的本身特征以及教师的内在追求和内在动力方面重构教师发展的制度环境。

[关键词] 学术职业;职业压力;学术产出;新功能主义

[中图分类号] G644 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0023-06

学术职业的出现与发展伴随着中世纪大学的出现与发展,长期以来学术职业承担着外化大学职能的诉求,即大学教师承担着大学的主要职能。学术职业从中世纪的“教学型”学术职业发展到近代的“教学—研究型”学术职业,再到现代大学教师的“教学”与“科研”职能的分化以及多重性学术职业[1],其中大学教师在学术职业中所承担的职能的丰富性,使得教师学术职业压力来源复杂化。20世纪80年代以来,新管理主义在高等教育中的渗透以及强调竞争和效率的问责制的出现改变了大学内部“为学术而学术”的学术生态进而侵蚀着学术文化。在强调绩效和注重评价的学术制度之下,教师之间以一种竞争而非合作的心态面对竞争性的制度。这种制度环境破坏了教师自由和宽松的学术场域,激烈的竞争关系增大了教师的学术职业压力。

学术产出是高校教师进行学术研究所得到的成果。学术产出包括学术产出数量和质量两部分。由于学术产出数量的直观性且能够作为量化指标用于比较,因此其成为衡量教师绩效和教师水平的最主要指标。学术产出数量与教师可获得的各项利益直接相关,例如职称评定、资金和课题申报等。可见,学术产出数量已经成为衡量教师工作是否达到标准要求的直接指标。学术产出质量按照教师时间、精力的投入程度和创新程度,可划分为一般性的学术产出与高水平的学术产出。其中,高水平的学术产出指的是卓越的原始创新性的产出,而非“短平快”的学术研究。

学术产出是衡量教师竞争力和考核教师绩效的重要方面,是高校教师工作结果的直观呈现方式。教师职能的多重性和强调绩效的制度环境使得学术职业压力的外在成分不断复杂以及压力的程度不断加深,教师的学术产出和学术创新受其影响。学术职业压力在一定程度上发挥促进作用,推动着学术产出和创新,而又在一定程度上发挥着抑制作用,限制了学术产出和学术创新。剖析学术职业压力下教师的学术产出和学术创新行为,从教师自身特性和自身追求方面为高校调整、建设学术制度与组织文化提供参照。外在制度的改变和重构要以教师发展为出发点,形成利于教师发展和进行原创性学术产出的制度环境。

1 理论基础

学术职业压力的增加影响着教师工作和学术产出。已有研究证实了学术职业压力对于学术产出结果的影响:学术职业压力的增长有增加大学教师学术产出的优势,但会使教师在追求学术产出数量增加的同时规避对于原始创新性成果的追求,而过度的压力会引起教师的职业倦怠。鲍威与王佳颖从组织环境与教师个人特质两个层面,探讨高校教师职业压力的内涵与其影响因素,以及过度的压力对教师职业发展所造成的冲击效应,得出过度的压力不能有效促进教师的学术产出并会导致职业倦怠的结论[2]。阎光才在对高校教师学术职业压力及其对学术活力影响的研究中指出,外在环境导致的学术职业压力的持续增长,使得教师规避时间周期长和风险大的研究,而以易进行和易获得成果发表的研究为最安全的选项。这可能增加学术产出的数量,但不能保证学术产出的质量[3]。同时阎光才在教师职业压力与其行动取向之间关系的实证分析中表明,竞争性的制度设计是我国教师职业压力大的重要根源,这激发了教师工作时间的投入和学术产出数量的增长,但使得教师规避原创性研究[4]。另有研究侧重于探讨教师在面对职业压力时,年龄、性别、个性特征、学缘关系等个体特征对于学术产出的影响。

已有研究证实学术职业压力对于教师学术产出的数量和质量都具有影响。适当的压力对学术产出具有积极作用,在过度的学术职业压力之下,学术产出的数量可能会有所增长,但学术产出的质量趋于平庸,教师倾向于规避原创性研究而选择一般性研究。而关于教师在学术职业压力下规避原创性研究而选择一般性研究行为的原因却鲜有解释,或者说教师群体在学术职业压力下是为何选择进行一般性学术产出的。

目前高校普遍采用以学术产出效率为指标的高校教师考核制度,学术职业压力所带来的问题已经不是某一教师个体的特殊行为和表现,高校教师处于同一场域之下,因此教师在学术职业压力之下的行为更加具有群体性的特征,此时它更能体现社会学的意蕴[3]。在这个层面上,学术职业压力下的学术产出行为可视为一种社会行为并进行分析。

社会行为分析经历了从宏观和中观层面深入到微观层面的过程。杰弗里·亚历山大以后实证主义为出发点,试图重构以帕森斯为代表的功能主义,从而产生了新功能主义。社会行为分析从关于社会结构与功能的分析转向注重个体行为的分析。亚历山大将行动者的主观努力纳入其行动理论模型,他认为行动是一种应变行为,其中包含解释性和谋划性两个维度。在社会行为理论中,解释性维度之下包含类型化和创新两种形态。其中类型化指的是行动者用已有的框架解释新现象的行为[5]。人们在特定的社会生活中必须进行社会化过程,对已有规范进行内化认同,这是认识社会现象的前提。当人们遇到的社会事实不是相同或类似的,无法将其依据之前的行为或认知做出具体的归类时,人们需要针对其所面临的新问题和处境创造出新的类型来表示,即基于类型化基础上的创新。此时,人们开始出现应变行为。行动者所进行的行动都具有一定目的性,行动者为了达到预期的目标往往会提前衡量目标和手段之间的最优结合状态,以便寻求成本最小化和回报最大化之间的理想状态,这就是亚历山大在新功能主义下的行为分析中所说的谋划。行为发生在一定的集体性结构环境中,人们所发生的应变行动并不是经验观念上的个体行为,而是一种集体行为[5]。因此,亚历山大指出,人们的行为总是受到环境的影响,尤其是群体性的环境,反之,个体行为又会去塑造和改变环境。

新功能主义之下的行为与环境之间是双向互动的关系,两者相互影响。新功能主义下的社会行为分析强调环境对于行为的强制性作用,同时强调行为本身的创造性及其对环境的变革作用[6]。而教师行为同样受到制度环境的约束,反之制度也在教师行为的影响下被重塑,教师行为与制度环境之间也为双向互动关系。因此,本研究采用新功能主义下的社会行为分析理论,将当前高校教师所处的制度环境视为特定的外在环境,对大学教师在学术职业压力下规避原创性研究而选择一般性研究的行为进行阐释,并基于教师学术行为的分析,理性审视和反思当前的学术制度环境。

2 研究方法

本研究不仅关注教师面临的职业压力这一现象本身,更注重该现象背后的意义阐述,旨在分析学术职业压力下教师的学术产出行为及其产生原因,采用的方法应当是解释性的,因此本研究采用质性研究方法。质性研究强调从当事人的视角看待问题,这能够从教师本人的视角了解其对待学术职业压力的看法以及他们对于自身行为的意义解释。

2.1 研究对象的选取

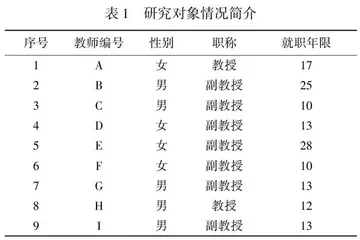

质性研究遵循目的性抽样的策略。本研究以学术职业压力下教师学术产出的社会行为分析作为研究问题,在样本选择时考虑大学场域中压力来源的多样性对于教师学术产出行为的影响,因此选定G大学这一研究型大学作为研究对象。G大学之前为“985”工程建设高校,现为“双一流”建设高校,其教师在承担教学工作的基础上,需承担大量研究性工作,其中教师压力的来源更为多样。在具体抽样时考虑教师职业发展阶段的影响,中、青年教师为学术工作的重要承担者,当前在面对学术压力时有更为直观的感受。在确保资料饱和的前提下,本研究采用滚雪球的方式确定访谈对象,最终选定9名中、青年教师作为研究对象,具体见表1。

2.2 材料的搜集与分析

本研究主要通过访谈法收集资料,以教师自身对于学术职业压力的感受和压力下的学术产出行为反应为主题,对9位研究对象进行半结构型访谈。访谈时长在40至80分钟之间,在征得研究对象允许的前提下对访谈内容进行了全程录音。在已有研究的基础上结合研究问题,访谈的主要内容如下:您在工作中是否感到压力?您认为压力的主要来源是什么?您认为是什么造成了您的压力?压力对您的学术产出和生活带来了哪些影响?面对压力,您如何进行学术产出?

为保证访谈材料转录的准确性,笔者通过人工转写的方式将所有的访谈录音转化为文字,在搜集到的材料的基础上对材料进行分析并归纳出相关主题。为保护受访者的隐私,本研究将其姓名和其他明显的信息隐去,按照访谈顺序对访谈者进行编号。然后对资料进行人工处理,将访谈材料进行归类。将出现频率较高的相似表达进行缩写,并在其中提取出“本土概念”,再对这些“本土概念”进行主题归类,得到教师在面对压力时的行为并挖掘其背后原因。例如,将访谈中出现的“评职称”“绩效考核”归为有关教师职业发展的要素,将“时间投入”“精力投入”“钻研”归为学术产出高时间成本和高精力成本的特性,而将“先有论文”“先完成”“晚回家”“几乎没有假期”等看作教师在具体“怎么应对压力”层面上做出的行为反应。将访谈材料按照此种方式逐步整理,共归类了组织制度和学术职业特性这两大职业压力的来源以及教师行为方式的三大方面。具体的编码结果见表2。

3 结果与分析

3.1 学术职业压力下教师学术产出的行为回应

经由访谈材料的编码分析发现,高校教师学术职业压力的根源主要在于现行组织制度与学术产出特性之间的冲突和不适切,具体表现为考核制度的周期性与学术产出高时间、高精力成本需求之间的冲突和绩效考核制度的重“量”与学术产出特性的重“质”之间的矛盾。在此冲突和矛盾之下,教师在学术产出中表现出延长工作时间、放弃个人活动、降低学术标准的行为,以此缓解学术职业压力。

3.1.1 考评制度的周期性与学术产出高时间成本间的冲突

在访谈过程中,教师普遍认为其自身正在面临着学术压力且压力是普遍存在的,压力在学术工作中的具体表现形式为时间上的紧迫性。研究对象B:“现在学校的所有老师压力都很大,一般情况下任何教学楼晚上十点之前都不会熄灯。这些是事实,然后就会涉及到一些具体的事,比如我晚上就不能去接小孩,不能去健身房了。”就正常生活而言,受访教师指出其自身和同事们几乎每晚都会在办公室,节假日也很少能够休息,教师需要牺牲很多私人时间以完成指定的工作量。教师通过放弃个人的生活时间而延长工作时间,此时学术职业压力多表现为时间上的紧张感,教师所面临的工作负担尚能够通过增大时间和精力投入的方式得以缓解。

教师在访谈中指出教学压力和科研压力的区别,即教学强调教师工作的熟练性,科研强调教师工作的创新性。研究对象C:“这(科研)与教学的压力不同,教学一定程度上是熟练工种,而这个(科研)你要在一个点上不断地往下钻。”这体现出学术产出本身讲求创新性,具有高时间和高精力成本的特性。现行的考核制度和评价制度更为注重科研,在政策导向下,教师在日常工作中更偏向于从事科研工作。但绩效评价制度、论文发表制度和职称评定制度多受到规定时间和年龄的限制,时间的限制为教师造成学术职业发展时间维度上的紧迫性。考评制度的周期性和学术产出高时间成本需求的冲突造成了教师的学术职业压力。

3.1.2 学术产出“质”与“量”的矛盾

在对教师进行访谈的过程中,教师指出学术职业压力的表现形式不仅在于时间维度上的紧迫性,还表现为学术产出在总量上的高要求。研究对象D认为,“压力是工作量上带来的压力”。教师需要在考评周期之内使学术产出的数量达到一定的考评标准。研究对象I:“你要晋升就要有一区的文章,还要有引用量,当然前提你要先有,才能谈其他的。”教师提到现在进行职称评定与学术产出的数量、质量和引用量等直接相关。此时学术职业压力的表现形式不仅在于时间维度上的紧迫性和学术产出在总量上的高要求,还表现为对学术产出质量的高追求,其中期刊分区和高引用量是其表现形式。教师指出在制度的多重要求下,其自身平衡时间紧迫性、学术产出高数量和高质量要求的方式为“先完成”“先有文章”,此时教师无暇兼顾学术产出的“质”与“量”。