我国科学史融入科学教学实践的回顾与展望

作者: 张春燕 李雁冰

[摘 要] 近年来,科学史在课堂中的重要作用已经得到教师的广泛认同,以2010~2019年核心期刊中科学史教育功能与教学实践相结合的文献作为研究对象,从载文情况、载文内容、关键词共现、社会网络图谱等4个方面进行统计,最终发现,近十年来科学史教育教学实践研究仍以HPS(History Philosophy and Sociology of Science)模式作为科学史融入课堂的主要载体,结合多样化的科学教学模式和教育技术,逐渐呈现出多元化的研究态势。同时,现有的文献欠缺科学史的科学教育功能与教学实践相结合的效果考察研究,其研究内容也有待向纵深方向发展。

[关键词] 科学史教育;科学教学;融入;统计分析

[中图分类号] G42 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0087-06

0 引言

科学史发展之初,以科学本身内部发展的历史为研究对象,即科学史内史;20世纪30年代,科学史研究开始重视外部社会文化因素对科学的影响,科学史外史诞生。萨顿作为科学史的奠基人,认为“科学史是获取实证知识与人文素养的源泉”[1],由此实现了科学与人文主义的伟大综合。教育功能是科学史诸多功能中最重要的功能之一。一方面,科学史能够激发学生对科学的兴趣,使科学学习成为一种乐趣;另一方面,科学史能够赋予科学教育人文性的特点,使学生能够更好地理解科学概念,掌握科学方法,洞悉科学的本质,进而获得科学素养的整体提升[2]。

何谓科学史教育?结合教学内容和学生实际情况,选择与教学内容、目标相关的科学史内容,将科学的运作方式传递给学生,即为科学史教育[3]。通过对科学史的科学教育功能与教学实践相结合的文献进行统计分析,能够明晰现阶段我国将科学史融入科学教学的实际状况。因此,本研究对2010~2019年中国知网核心期刊、CSSCI中收录的科学史教育教学研究的文章进行统计分析,以揭示科学史教育在实践研究中的特点及发展趋势,促进我国科学教育中科学史教育的研究与实践,并为我国基础科学教育改革提供一定的参考。

1 数据来源及研究方法

1.1 数据来源

本研究将中国知网(CNKI)数据库作为文献样本索引源。在文献数据收集方面,选择在高级检索的期刊库中以科学史、科学史教育、科学史教学、化学史、物理学史、生物学史等为主题词和关键词进行检索。将文献时间范围界定在2010~2019年,文献类型为核心期刊文章,通过高级检索功能选择并剔除无效文献,最终共得到有效文献210篇。

1.2 研究工具

BICOMB2.0作为文本挖掘的基础工具,能够对数据库中的书目信息进行快速提取、准确提取关键字段并归类存储和统计,生成书目数据的共现矩阵,为进一步研究提供全面、准确、权威的基础数据[4]。而UCINET6.0作为集成一维与二维数据分析的社会网络数据分析的知名软件,提供了大量的数据管理和转化工具以及多种可视化分析法[5]。因此,利用BICOMB2.0(Bibliographic Item Co-occurrence Matrix Builder)提取关键词并进行关键词共现分析,利用UCINET6.0(University of California at Irvine Net work)进行社会网络图谱可视化分析,对科学史教育教学实践研究展开文献分析。

1.3 研究进程

本研究首先在中国知网(CNKI)数据库中提取研究数据并进行统筹分析,剔除无效样本,对最终研究数据进行载文情况和内容分析。其次,通过BICOMB2.0设定高频关键词并建构关键词共现矩阵,对关键词以及关键词共现矩阵进行分析,初步探析科学史教育教学实践的研究特点和态势。最后,使用UCINET6.0对共现矩阵进行转化和社会网络分析,最终绘制社会网络关系图,对矩阵和图谱进行深入分析,获得科学史教育教学实践研究的最终结论。

2 研究结果与分析

2.1 载文情况统计分析

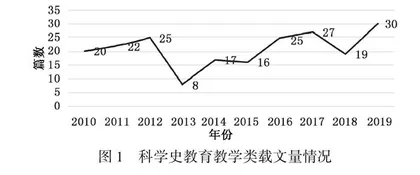

我国科学史教育起步较晚,其价值的凸显使得我国科学教育的目标发生转向,科学史教育从最初的摸索阶段进入创新的探索阶段,本研究选取2010年至2019年作为科学史教育在科学教育教学中的实践探索阶段,即探索将科学史融入科学教学的有效路径的阶段。如图1,这十年间在核心期刊发表的科学史教育教学类文章共210篇,可见2010~2019年是科学史教育教学研究的平稳发展时期,并且具有上升的趋势,其中2019年以30篇为最多。仅从数量上分析,科学史教育教学类文章在整个科学史研究中所占比重较小,说明科学史在教育教学中的研究还有待进一步挖掘。

2.2 载文内容统计分析

科学史论文可划分为科学史实类、科学史教育教学类以及其他类[6]。本研究探究科学史与教育的关系,探究科学史教育教学的实践与研究,因此只对科学史教育教学类文章进行研究分析。依据科学史教学类文章内容,科学史教育教学类论文大体可以划分为以下几类:第一类是科学史教育功能和价值;第二类是科学史教育策略、方法和模式;第三类是科学史与教学设计;第四类是科学史与教材分析;第五类是科学史教育实践与调查,包括科学史教育在中小学中的实践与反思以及基于科学史的文献统计;第六类是其他,包括科学史教育中的问题及启示、会议报告等[7]。

2010~2019年,科学史与科学教育教学相融合的文献中,科学史教育的策略、方法和模式探索以及与科学史相关的教学设计文章达到143篇,占总数的68%(见图2),说明科学史教育教学类的文章着重探讨科学史的教育模式、方法策略以及将方法策略和模式应用到实际教学的设计当中。与此同时,科学史教育教学类文章中科学史教育的策略方法探究以及利用科学史进行教学设计的论文在总体上呈现增长趋势,尤其是2019年发表的文章中,其占据当年科学史教学类文章的86%。《基于核心素养的HPS教学实践——以“甲烷”为例》强调化学史的整体性,基于“历史线—活动线—知识线”,将内容知识镶嵌于化学史背景中,并与社会生产生活相联系,以培养学生的化学核心素养作为终极目标;《化学史融入中学化学课程“四线式”教学模式的建构》将“历史线—探究线—知识线—应用线”贯穿于整个教学过程,与“三线式教学法”一脉相承,增加了“应用线”,强化了科学知识的实用性;《基于科学史和模型建构的“生物膜的流动镶嵌模型”教学设计》,以生物膜的科学探索史为经线,以“水果”生物膜模型作为纬线,在多媒体教育技术的支持下,帮助学生理解生物膜流动镶嵌的结构和功能。除此以外,项目导向、融合POE教学策略、“历史—探究—反思”显性教学、“历史复演法”等都是科学史教育方法与策略在实际教学中模式探索的研究成果。

与此同时,有关科学史教育方法策略应用于实践的效果调查和研究偏少,仅占文献的3%。以《化学教育》期刊为例,该杂志重视化学史教育教学的实践研究和现状调查,其对化学史教学的实践研究调查较充分。相关的典型文献有《基于文献分析的化学史教育教学现状与建议》《化学史融入初中化学教学现状的调查与对策研究》等。但总体上看,有关科学史教育应用于实践的效果调查和文献研究缺乏,科学史教育的文献统计和调查不受重视,缺乏科学史教育效果在实际教学中的检测研究与反思。

2.3 高频关键词统计分析

2.3.1 高频关键词提取

科学史教育被认为是理科教育变革中有效的的人文路径,科学与人文的交融已然成为时代发展和追求之强音。表1为高频关键词输出统计,通过提取分析不难发现,科学史教育教学类的研究主要集中在理科教学,即物理学史、化学史、生物学史应用于实际教学的教学设计是科学史教育教学类文章的主要表现形式。此外,理解科学本质即追求科学概念、定律、原理的理解及其发展的动态过程,追求对多样科学方法认知与蕴涵的科学精神之感悟,上升为学生科学素养稳定内涵的一部分[8]。科学本质的理解是提升学生科学素养的根本,科学本质的理解和科学素养最终指向学生核心素养的培养,是核心素养在科学学习领域的集中体现。数据显示,科学史教育与核心素养和科学本质之间的关系依然是科学史教育研究的重点,科学史能够帮助学生摆脱灌输式教育,从而理解科学知识的建构本质,在经历科学知识的发生及其发展过程中认知自己的前概念并达到概念转变的效果,在真实的科学探究环境中培养学生的核心素养。

2.3.2 高频关键词共现矩阵

高频关键词共现矩阵是建构知识图谱进行研究和分析的基础,利用Bicomb2.0生成关键词共现矩阵(见表2)。矩阵中行、列为科学史教育教学类文献中的高频关键词,数值为关键词共同出现的次数,关键词两两共同出现的频数越大,两个关键词之间的关系越密切[9]。表2利用科学史、物理学史、化学史进行教学设计出现的频次分别为10次、5次和6次,说明利用科学史进行教学设计在理科教学中是重要的教学研究主题。在教学设计中,集中探讨科学史融入科学教学的模式应用、方法和手段,实现学生主体、教师主导的思维探索过程。现有的科学史教育的教学研究都涉及利用科学史培养学生的核心素养和帮助学生理解科学本质。学生对科学本质的理解以及核心素养的培养是科学史融入科学教学的主要目的所在。

2.4 关键词网络图谱识别

为了更好地把握科学史与教育在教学实践中的研究特点,凸显其研究趋势,将科学史教育教学类文献的共词矩阵分布导入Ucinet6.0,得到关键词网络分析图谱。本研究的网络图谱选取频数为3以上的关键词进行分析,图3展示了“科学史”“HPS教育”“教学设计”等核心关键词构成的关系网络。可视化图谱分析能够更深入地分析关键词之间的内部关联程度,在图3中,方节点表示关键词,点与点之间的连线表示关键词之间的联系,节点的大小表示该关键词在整个研究中的地位,节点越大表明其影响力越大,研究的热度越高;同时,连线越粗、节点之间的距离越近,表明两者之间的研究关系越密切[10]。

从节点的大小来看,“科学史”统筹整个网络图谱,对其他关键词的控制能力最强。在科学史教学实践探索中,更加关注“物理学史”“化学史”“生物学史”的“教学设计”。“科学本质”和“核心素养”的节点较大,说明两者也是科学史教学中关注的热点。“科学探究”“教学模式”“教学策略”和“科学方法”在整个网络图谱中醒目,说明科学史融入科学教学的方法、策略正在不断探索中。在科学史教学设计中,“自由落体运动”在科学史的案例探索中也是常被关注的对象。从整体上分析,围绕科学史进行教育教学的研究集中在理科教学中,通过将科学史融入科学教学中,帮助学生理解科学本质的同时,培养学生的科学素养和核心素养。在方法和策略上,以HPS教育为主要教学模式,结合科学探究,通过让学生亲历科学探究过程,掌握科学研究的策略和方法是科学史教育的研究倾向。

3 科学史教育教学研究的未来发展

3.1 结论

随着科学史教育教学从理论走向实践,科学史教学研究在2010~2019年十年的探索中,在取得一定成果的同时也逐渐形成了其研究特点,通过分析其在现有研究中的特点及存在的问题,能够更加明晰科学史教学在科学教育中的真实现状,为进一步改进和完善科学史融入科学教育的研究奠定基础。

第一, 呈现多元的科学史教育教学研究态势。从2010~2019年科学史融入科学教育的教学研究探索中,呈现出以HPS教育为主要展开形式,并结合科学探究,以实现理解科学本质、培养科学素养的教学目标的趋势[11]。210篇研究文献中,共有22篇HPS教育的研究,占据研究文献的10%;以科学探究为主题展开的科学史教学为66篇,占研究文献的31%。自HPS教育的浪潮席卷我国教育界以来,科学史的教育价值对弥补我国科学与人文的割裂问题是不可否认的。在现有的科学史教育的教学模式探索中,HPS教育模式依然是科学史融入科学教育的主要载体。在此模式的基础上,科学家的传记探索、角色扮演、探访科学古迹、互动式历史小故事等科学史融入科学课程的方式以同心圆的方式不断被挖掘。此外,在科学史教育中融合情境教学、项目导学的教学形式在实际教学中也逐渐赢得教师的青睐;基于历史—探究—知识—应用的“四线式”教学模式、基于“混合式”教学理念、基于科学史“元探究”的教学方法等多元的方法和策略也不断涌现。不可否认,这些策略和方法的多元探索旨在更好地帮助学生理解科学的本质,提高学生的科学素养。

第二, 致力于与现代教育技术相融合的科学史教育实践探索。随着互联网技术的高速发展,科学史融入科学教学的方式和手段日新月异,“互联网+”的科学史融合模式将成为现代科学史教育发展的必由之路[12]。在科学史教育方法手段的应用上,Flash动画、科学史视频短片、科学史图片等多媒体形式可展现科学史教学内容,丰富学生的视觉体验;在经历科学家的探究过程上,基于网络的数字化信息系统实验室、虚拟现实空间,使学生身临其境,置身于科学家的探究环境,经历科学家的实验过程;在师生交流互动上,建立科学史网络交流社区,教师收集课堂反馈意见,并鼓励学生在社区发表自己对科学史的意见和看法,进行互动和交流。此外,“科学史翻转课堂”“基于微信公众平台的科学史微课程”等基于现代教育技术的科学史课程开发也逐渐成为科学教育研究者的关注对象,科学史教育与数字互联技术的融合将成为一种必然。