素质教育/通识教育在中国的实践历程与未来发展

作者: 庞海芍

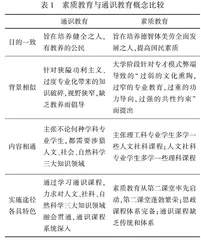

摘 要梳理了提出素质教育的历史背景,分析了素质教育的思想内涵,对素质教育“伪命题”的认识进行了辩驳;通识教育在中国有两次实践传播,特别是进入21世纪以来,同素质教育交织在一起推动着中国的大学教育变革。面向未来,在高等教育普及化的背景下,从教育理念、教育内容、实施路径、制度安排层面提出了如何在素质教育理念统领下构建通识教育和专业教育相结合的培养制度。

关键词素质教育;通识教育;通识课程;本科教育

中图分类号 G640 文献标识码A 文章编号1005-4634(2022)02-0001-09

20世纪80年代以来,素质、素质教育逐渐成为当代中国的核心词汇并得以家喻户晓。特别是自1995年开始,在大学实施的以文化素质教育为切入点和突破口的素质教育,与从西方传入的通识教育交织在一起,引发了中国高等教育的巨大变革。多年来,一方面,不断有声音质疑素质教育和通识教育,如认为素质教育是一个“伪命题”“通识教育有危害性”等。另一方面,素质教育和通识教育却在不断升温,如清华大学、浙江大学、上海交通大学等众多高校实行了“通识教育基础上的宽口径专业教育”人才培养模式;2011年成立的中国高等教育学会大学素质教育研究会吸引了越来越多的高校参与,每年年会参加者多达六七百人;2015年由北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学共同发起成立的“大学通识教育联盟”也引起了众多高校关注;浙江大学校长吴朝晖在2017级本科生开学典礼上的讲话主题就是“拥抱未来的通识教育”。

那么,素质教育、通识教育的内涵究竟如何理解?在中国进行了怎样的实践探索?未来将如何发展?下文将一一进行分析。

1 素质教育的思想内涵及发展历程

1.1 如何理解素质、素质教育

素质教育是在中国大地上生长出来的、适应中国国情、具有中国特色的教育思想,从20世纪八九十年代至今,已有众多领导和专家学者进行了论述,如李岚清[1]、周远清[2]、顾明远[3]、潘懋元[4]、杨叔子[5]等。《李岚清教育访谈录》(人民教育出版社2003年)第六部分专门详述了“全面实施素质教育”。周远清、闫志坚主编的《论文化素质教育》(高等教育出版社2004年)、《论素质教育思想》(高等教育出版社2015年)以及郭大成和庞海芍主编的《素质教育与大学使命》(北京理工大学出版社2011年)、《素质教育与大学教育改革》(高等教育出版社2015年)等图书,也收录了大量专家学者、管理者的文章。

综合而言,人的素质是指在先天的禀赋和生理基础上,后天教育和社会环境的影响,长期内化而形成的内在的、相对稳定的身心组织结构及品质,主要包括思想道德素质、文化素养、业务素质、身体心理素质等。所以,素质教育就是以提高人的素质为主要目标的教育。也就是说,素质教育强调通过长期的人格熏陶、知识积累、能力培养和实践创新等内化为学生良好的心理品质和综合素养。正如阿弗烈·诺夫·怀海德(Alfred North Whitehead)所言:“大学的目标是把一个孩子的知识转变为成人的力量。……直到你摆脱了教科书,烧掉了听课笔记,忘记了为考试而背熟的细节时,学到的知识才有价值。”[6]阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)也说:“素质就是当一个人把学到的知识忘掉后所剩下的东西。”

在中小学阶段实施素质教育,主要是针对“应试教育”的弊端,强调基础教育必须从“应试教育”转到素质教育的轨道上来,促进全体学生德智体美劳全面发展,全面提高国民素质。大学阶段实施素质教育,主要是针对专才培养模式存在的“过弱的文化熏陶、过窄的专业学习、过重的功利导向、过强的共性约束”等弊端,强调科技与人文的融合教育,强调立德树人、以文化人,把价值塑造、人格熏陶、能力训练和知识学习融为一体,培养大学生的社会责任感、实践精神和创新能力;强调以人为本,个性化发展,构建以素质教育办学理念为统领的通专结合培养模式,将素质教育贯穿于通识课程、专业教育、课外活动、校园文化以及社会实践等教育教学全过程。

1.2 素质教育为何提出及简要历程

素质教育是如何提出来的?中国为什么实施素质教育?总体而言,实施素质教育就是为了全面提高教育质量,整体提升国民素质。素质教育最初提出于1985年5月,邓小平在中国改革开放以来第一次全国教育工作会议上指出:“我们国家,国力的强弱,经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。”同年发布的《中共中央关于教育体制改革的决定》提出:“在整个教育体制改革过程中,必须牢记改革的根本目的是提高民族素质,多出人才,出好人才。”这是素质教育的最初思想源头[1]。

之后历届中国领导人江泽民、胡锦涛、习近平就素质教育这一话题发表过多次重要讲话。中国政府颁发的关于教育改革发展、国民经济和社会发展等多个文件中都强调了提高国民素质和实施素质教育。

20世纪80年代素质教育率先在中小学实施,主要针对“应试教育”的弊端,而“应试教育”的形成又与1977年恢复高考之后高考竞争日益激烈有关。当时的高等教育毛入学率仅有百分之几,高考分数成为上大学的唯一标准,直接造成中小学教育片面追求考试成绩,偏重智育,轻视德、体、美、劳等方面,忽视实践和动手能力,影响青少年的健康成长。

1993年中共中央、国务院发布的《中国教育改革和发展纲要》中提出:中小学要由“应试教育”转向全面提高国民素质的轨道,促进全体学生全面发展。

1990年代,素质教育开始延伸到大学。针对大学阶段普遍存在的、历史形成的过分狭窄的专业教育,重智轻德、重理轻文、人文教育薄弱、科技和人文教育割裂等弊端,时任教育部副部长周远清[7]、华中科技大学校长杨叔子院士等提出要加强文化素质教育。教育部先后出台了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》(教高司函[1998]2号)等文件,并建设了93个文化素质教育基地、覆盖了157所高校。在教育部的大力推动下,以文化素质教育为切入点和突破口的素质教育在各个大学迅速展开。

1999年,中共中央、国务院颁发了《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》,发出了全面推进素质教育的动员令,全国各级各类学校普遍开展了素质教育。

2010年,中国政府颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出:“坚持以人为本、全面实施素质教育是中国教育改革发展战略主题,是贯彻党的教育方针的时代要求,其核心是解决好培养什么人、怎样培养人的重大问题。”再次肯定了素质教育是中国教育改革发展的战略方向。

2017年,习近平总书记在十九大报告中提出:“要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”[8]

2018年全国教育大会上,习近平进一步强调了“德智体美劳”全面发展,报告提出:“全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向。……立足基本国情,遵循教育规律,坚持改革创新,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。”

总之,改革开放以来,素质教育像一条红线始终贯穿于我国教育的大政方针,全面实施素质教育已成为中国教育改革发展的战略主题。

1.3 对素质教育质疑的回应

素质教育自提出以来一直有各种质疑。如社会学教授郑也夫、教育学者杨东平2013年做客腾讯思享会,谈及素质教育时认为:素质教育是一个“伪命题”,在理论上没有一个自圆其说的构建[9]。有些人认为“素质教育轰轰烈烈,应试教育扎扎实实”;网上也不时有大学生以过来人的姿态大谈“通识教育的危害性”。

概括起来,对素质教育的质疑主要有三:

一是将“素质”概念束缚在生理学、心理学的界定之中,认为素质就是指人的先天遗传天赋,无法教育。但是,一个概念的内涵并不是永远一成不变的,正如顾明远先生所言,“素质教育”突破了心理学的解释,从教育学的视角给出了科学解释。过去把生理心理遗传要素称为素质,后天获得的叫素养。现在把它们合而为一,把在天赋遗传的基础上经过后天环境和教育影响而获得的品质叫素质。这也符合中国人把“素质”作为口头禅广泛应用的习惯[10]。

二是一些人常常把“考试”和“应试教育”混为一谈,认为素质教育就是减少甚至取消考试;有些教师认为,有考试就有应试,应试能力也是一种素质。事实上,“应试教育”指对学生的培养是以应付各种考试为主要目的、片面追求升学率,忽视了对学生全面素质培养的教育观念和教育模式。素质教育并不是不要考试,只是反对以应付考试为主要目的甚至唯一目的。近二三十年来,随着素质教育的实施以及高等教育大众化,中小学阶段的“应试教育”倾向已有很大改观,也涌现了一批素质教育的典范,如北京史家小学的和谐教育、北京十一学校亦庄实验小学的全课程教育、《山东省素质教育工作实施方案》等。不能因为出现了几个应试教育“超级中学”,就全面否定素质教育的成效。

三是认为素质教育没有建立起一套理论体系,“素质教育是个筐,什么都可以往里装”。这一看法也有失偏颇。正如中国高等教育学会瞿振元会长所说,改革开放以来,素质教育就像一条红线始终贯穿于我国教育大政方针和改革发展的实践之中,已经成为公认的最具中国特色的教育思想[11]。在目标上,素质教育始终坚持以提高国民素质为根本宗旨,要求面向全体学生、促进学生全面发展;在方向上,始终与党的全面发展的教育方针保持一致;在内容上,结合时代需要始终强调立德树人,着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力;在实施路径上,形成了第一课堂、第二课堂、校园文化熏陶等多条途径。当然,由于“素质”可包括的内容非常多,以至于很难制定“大学生应具备哪些素质”这样的标准,常常使得素质教育显得虚无缥缈、难以抓住。林崇德教授发布的《中国学生发展核心素养研究报告》[12],针对中小学生构建了三大领域、六种素养、十八个指标的核心素养,值得在构建大学生的核心素质时进行借鉴。

2 通识教育在中国的传播

通识教育作为一个舶来概念,与中国传统文化中儒家、道家与法家诸子的一些教育思想不谋而合[16],从西方引入中国并进行系统实践先后有两次。

第一次是清末以来至民国时期。中国近代大学是19世纪末学习西方按照学科专业建立的新式学堂,目的是学习西方先进的科学技术,制造坚船利炮,以抵御外敌入侵,发展工业、商业,以强国健民。直到1950年之前,大学在指导思想、课程内容等方面也有西方通识教育的理念,特别是民国时期(1912~1949年),涌现了一批倡导通识教育的大学校长,如蔡元培、梅贻琦、竺可桢、潘光旦、张伯苓、蒋梦麟、朱光潜等,提出了“培养学生之完全人格,体智德美四育和谐”“通识为本、专识为末”等著名论断,积极推行通识教育[17]。但是,不同于西方大学的发展历史和人文主义教育思想,中国近代大学创办之初就具有强烈的工具理性色彩和社会本位论,服务于国家的政治军事经济的功利目的十分突出,“经世致用”的专门教育更受欢迎。

1950年代,由于新中国迅速工业化的需要,中国高校全面学习前苏联经验,建立了专才教育培养模式,通识教育几乎“销声匿迹”。期间有三个重大举措一直影响至今:一是1952~1957年全国高校的院系调整,就是把各大学相同或相近的科系相对集中,按行业归口建立各类专门学院,如工业、钢铁、地质、航空、矿业、水利、农学、医学、师范等,保留少数文理科综合性大学,大力发展工科院校。调整后全国的人文社会科学专业大大削弱,各大学的学科结构比较单一[18]。二是学习苏联经验,从教育思想、教学内容、教学制度到教学方法全面系统进行改革,按照狭窄的专业方向培养专门人才,通识课程几乎为零。三是高度集中的统一管理,全国统一专业设置、统一教学计划、统一教学大纲、统一教材、统一教学过程、统一教学管理,使得人才培养模式过于单一,学生缺乏个性发展[18]。