教科书能否落实人文情怀

作者: 赵娜

摘 要 人文情怀是《中国学生发展核心素养》18个要点之一。教科书能否承载其落实之要务?基于人文情怀的发展机制,构建分析框架与指标体系,定量刻画人文情怀在教科书中的呈现效果,可以直观回应这一问题。以北师版小学数学教科书为例,定量分析发现:数学教科书能够落实物化人文情怀,但现行北师版小学数学教科书中人文情怀的呈现效果一般,渗透性弱(多为I级的感受水平呈现);人文情怀的物化源自数学知识技能内容精心设计下的无意识兼顾,并非“刻意”设计。人文情怀渗透是小学课程的内在需求,在不影响学科素养养成的前提下,现行小学教科书应拓宽人文情怀的内容,丰富其载体形式,同时,按学年特点和内容领域特点进行科学规划与理性落实。

关键词 人文情怀;数学;教科书;呈现;量化分析

中图分类号 G623.5文献标识码 A文章编号 1005-4634(2022)03-0081-06

世界著名科学史家乔治·萨顿指出:“单靠科学,即使我们的科学比现在再发达一百倍,我们也不能生活得更美好。”[1]彰显人文精神必然成为教育理念的核心价值导向。我国基础教育课程改革的核心理念从2001年《基础教育课程改革纲要(试行)》中的“为了每位学生的发展”到2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中的“坚持以人为本、全面实施素质教育”,再到《中国学生发展核心素养》中的“人文底蕴”等六大核心素养的变化历程充分说明,人文精神的培养在教育改革和发展中越来越被重视。

1 人文情怀与数学课程

“人文”一词首见于《周易·贲卦》,即“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化天下”[2]。这里的“人文”泛指古代社会现实生活中的文化礼教秩序。人文,《辞海》解释为“人类社会的各种文化现象”,《现代汉语》解释为“强调以人为主体,尊重人的价值,关心人的利益的思想观念”。人文是以人为核心的文化。情怀,《辞海》解释为“心境、心情”,《现代汉语词典》(修改版)解释为“含有某种感情的心境”。情怀指一个人以“充满感性体验和生命情调”的胸怀和境界对待外部世界的稳定而持久的心理状态。《中国学生发展核心素养》将“人文情怀”作为“文化基础”方面中“人文底蕴”的第二要点而提出,认为“人文情怀”重点是“具有以人为本的意识,尊重、维护人的尊严和价值;能关切人的生存、发展和幸福等”。人文情怀是指人应该具备的以人为本的胸怀和境界,本质上是对人存在的思考,包括对人之于他人存在、之于社会存在、之于自然存在的价值关注,能很好地处理自己与他人、个人与集体、个人与社会、个人与国家,乃至个人与自然的关系。具体表现为对自我的认可、对他人的关爱、对家国民族的热爱、对社会自然的关心、对人类的关怀。人文情怀的教育是教会学生如何处理人与人、人与社会、人与自然的关系,帮助学生心理、德行、感情、人格等各组成部分达到和谐。通过人文情怀的培养,学生能逐步树立以人为本的意识,能够在未来生活中对自我认可、对他人关爱、对家国民族热爱、对社会自然关心、对人类关怀。“我们的教育失去了人,忘记人有思想、有感情、有个性、有精神世界,就失去一切。”[3]本质上说,教育的核心在于“树人”。

“数学是科学与人文的共同基因。” [4]数学是纯粹理性与完满真善美的复合体。数学中蕴涵着使人理性生成与道德优化的力量。M.克莱因曾说:“数学一直是文明和文化的重要组成部分。”数学课程在使命上应该体现人文情怀的精神取向,应在注重“科学性”的同时,有意识地恰到好处地渗透“人文性”,从而完成学生的人格培养和道德教化。数学课程应该走出传统的“唯理性教育”的理念,有更高层次的目的,即注重态度、情志、兴趣、人格等人文情怀的培育,不再是承担简单的传授知识和启迪智慧的任务,而应该对受教育者进行身心熏陶和人格润泽。数学课程的价值在于实现技术性功能和素养性功能的双重发挥。只有积极寻求数学课程中数学与人文的联结点,不把数学简单地当作知识,而是把数学当作一种方法、一种自然观、一种科学观,甚至是一种人文情怀,探寻数学学科中更广阔的人文情怀空间,才能实现数学教育的真正价值。《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“教材内容的呈现……应关注对学生人文精神的培养。”这充分表明,当下数学课程的人文功能已经被关注和重视。

2 教科书中“人文情怀”内容量化分析工具的设计

2.1 理论基础

作为教育目标的人文情怀隶属于布鲁姆教育目标类别中的情意目标领域。布鲁姆认为人类的不同情感行为之间可以进行联系和排列,并且是按照一种层次顺序组织构造起来的:每一种行为类别都是达到其下属一个类别的行为的先决条件。他将情意领域目标排列成一个连续体。在这个连续过程中,情感成分从察觉开始,经过不断内化和发展,最后达到对个人行为的控制,这个过程包括接受(注意)、反应、估价、组织、性格化五个递进的方面。

作为课程内容的人文情怀,不是直接呈现指导学生如何以人为本的说教内容,而是为学生提供一种人文情怀的氛围,让学生有机会借助所呈现内容来经历感受、体验、认同、实践、内化人文情怀。人文情怀的特点是“丰盈的感性”。人文情怀的形成是人们在漫长的感性中浸染的过程,需要进行观察、感受、实践、反思的不断体验,是感官充实与实践提升的统一过程。作为课程内容的人文情怀,不是一种结果性内容,而是一种过程性内容。

考察数学教科书中人文情怀是否落实,本质上就是考察数学教科书是否呈现能够帮助学生经历感受、体验、认同、实践、内化人文情怀的过程性内容。如果呈现,还要继续追问是单一性呈现还是连续性呈现,以此来衡量呈现效果。因为只有连续不间断地呈现,才能让学生从察觉开始,经过不断地内化和发展,最后获得完满的人文情怀。

2.2 分析指标的厘定与调适

按照经验机会的完整度,“人文情怀”内容的落实情况可分为经历水平、反应水平和领悟水平:经历水平是指单独呈现人文情怀内容;反应水平是指呈现表达人文情怀的机会;领悟水平是指呈现实践人文情怀的机会。人文情怀的形成是一个连续体,前一水平是后一水平的基础,后一水平是前一水平的发展。

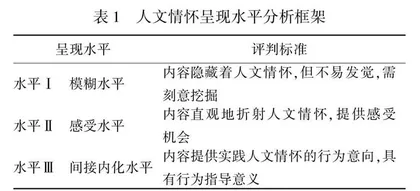

按照经历水平、反应水平、领悟水平的指标进行分析发现,数学教科书的人文情怀呈现极具学科属性。“数学是研究数量关系和空间形式的科学”[5],“相对于数学的工具品格而言,其文化品格所体现的育人功能通常是隐性的” [6]。数学学科对人文情怀的培养,不同于人文学科,致力于提供学生经历、反应、内化的完整机会。数学学科只能是隐性渗透,以避免“喧宾夺主”。也就是说,在数学教科书中,人文情怀的呈现水平不取决于经验性等级,而是取决于意向性等级。换句话说,数学教科书中的人文情怀,不会直接提供说教话语、情感表达以及行为实践的机会来完成学生对人文情怀的感受、认同与内化,而是通过展示相关内容进行间接渗透。因此,可以说:数学教科书中人文情怀的呈现等级取决于内容的意向等级。即,隐藏或暗含人文情怀但不易发觉的内容,定为Ⅰ级,此内容需要教师细心挖掘,否则无法实现人文情怀的渗透;直观指向感性说教的内容,定为Ⅱ级,此内容直接呈现,但在于建立感性认识,需要教师点拨;指向行为指导的内容,定为Ⅲ级,此内容虽非直接提供实践机会,但意在给出行为指向,具体见表1。

2.3 分析指标使用示例

为了使“人文情怀呈现水平的分析框架”更直观,操作性更强,必须明晰人文情怀呈现各等级的典型范例。

Ⅰ级:例如五年级下册第86页的内容[7],只字未提“保护生态环境”,但题干中的“猎获”“山猫是靠吃雪足兔为生的”,以及“山猫和雪足兔猎获数随年份的变化图”足以说明生态环境的重要性。这里暗藏人与环境和谐相处的人文情怀,但需要教师挖掘,属于模糊水平的呈现,故归为I级。教科书中类似呈现均属此类。

Ⅱ级:例如六年级下册第98页的内容[8],明确指出“我们是中国人,我们爱自己的祖国”,向学生直接呈现人与国家的爱国主义人文情怀,并且利用“小英雄雨来”实现榜样指引,属于感性水平的呈现,故归为Ⅱ级。教科书中类似呈现均属此类。

Ⅲ级:例如一年级下册第59页的内容[9],明确指出塑料对于环境的极大危害性,虽没有明确提供“动手去收集”的实践要求,但图画中3位小朋友的“收集”行为实际上已然形成一种行为意向的指引,属于间接内化水平,故属于Ⅲ级。教科书中类似呈现均属此类。

3 北师版数学教科书中“人文情怀”内容的定量考察

根据“人文情怀”的呈现内涵逐条提取并编码北京师范大学出版的小学数学教科书1~6年级的12册教科书中涉及人文情怀的内容,利用“人文情怀呈现水平分析框架”进行二次编码。二次编码由笔者与课程与教学论(数学)方向的一位博士同时但分开进行,以保证定量编码的信效度。

3.1 “人文情怀”内容呈现量较少,且侧重于Ⅰ级呈现

据表2可知:人文情怀的总呈现量为274次,呈现量少;其中,Ⅰ级呈现最多,共170次,占总量的62.1%,Ⅲ级呈现最少,只有39次,仅占总量的14.2%。虽然北师版小学数学教科书关注人文情怀的渗透,但只是少量渗透,关注度并不高。渗透方式主要是借助数学情境,专门的、融入性的数学史和数学文化等呈现很少。同时,人文情怀的呈现量随着等级的升高而不断下降,即倾向于模糊水平的呈现,缺乏感受水平与间接内化水平的呈现。这不仅会直接降低学生人文情怀渗透的效度,而且这样的呈现特别需要教师刻意挖掘。

北师版小学数学教科书呈现的人文情怀在数量与等级上均不理想。虽然人文情怀的渗透并非数学学科的核心目的,但在确保不妨碍学生数学发展的前提下尽量高效渗透人文情怀,不失为两全其美之举。

3.2 “人文情怀”年级呈现大致为上升态势,且多低水平呈现

统计可得:就均量而言,每册教科书平均呈现约46次。具体到各年级的呈现总量而言,六个年级教科书呈现量有差异,即五、六年级呈现量超过平均量,其余各年级的呈现量均低于平均量,但基本呈上升趋势。不同等级人文情怀的年级分布具有一定的一致性,即六个年级中人文情怀的等级数量分布呈现“I级最多、Ⅱ级其次、III级最少”的“等级越高,呈现量越少”的特点。具体为:一年级(25,3,4)、三年级(18,6,9)和五年级(32,7,6)教科书中人文情怀的呈现极度偏重I级,多为模糊水平呈现,隐藏于内容背后,需要教师挖掘使用,效果最不理想;二年级(19,10,7)、四年级(29,16,9)和六年级(47,23,4)教科书中人文情怀呈现在偏重Ⅰ级的同时,略微兼顾了II级,相对于一、三、五年级而言,呈现效果略好。人文情怀的低水平呈现存在教学风险,即教师一旦无意识或无能力开发此教育资源,人文情怀渗透的教学机会将被错过。

北师版小学数学教科书中人文情怀呈现的年级分布在一致中略显差异。即各年级均偏重人文情怀的低等级呈现,但个别年级也稍稍侧重了感受水平的呈现。总体而言,北师版小学数学教科书中各年级的人文情怀呈现效果不甚理想。

3.3 “人文情怀”多集中于数与代数领域,且多低水平呈现

统计可得:就均量而言,每个内容领域平均呈现约55次。具体到各内容领域而言,只有数与代数领域的呈现量(195次)达到均值以上,且远远高于平均量,约是平均量的4倍之多,“无领域”(指人文情怀的呈现没有依附数学四大领域,是一种单纯的人文情怀的表达)、图形与几何领域、统计与概率领域、综合与实践领域的人文情怀呈现均很少,分别为14次、27次、20次、18次,都远远少于均值(见表4);就等级而言,每个领域均集中在I级呈现,具体为:“无领域”、数与代数领域、统计与概率领域中I级呈现比例最大,侧重模糊水平呈现,图形与几何领域、综合与实践领域,兼顾II级呈现,综合与实践领域的Ⅱ级呈现甚至超过了I级呈现,“无领域”、图形与几何领域无III级呈现,即无间接内化水平的呈现,而数与代数领域的III级呈现最多,但比例仅占其总体的26.6%。呈现效果不甚理想。

综上,北师版小学数学教科书中不同内容领域的人文情怀呈现分布有共性,也存在差异。北师版小学数学教科书中人文情怀的呈现多依赖于数学情境渗透,情境需要的数与代数领域呈现量则远远高于其他领域。这也进一步说明,数学情境以外的人文情怀依赖的载体即数学历史、数学文化等被北师版小学数学教科书忽略。总之,人文情怀在内容领域的呈现缺乏理性设计与科学规划。