物理“二级结论教学”:教法审视、成因溯源与弊病革除

作者: 杨振东 顾国锋

摘 要 基础物理教育阶段,“二级结论”因其快速解题的功效而被大肆强调,大有逾越物理规律教学的趋势。从物理规律的本质出发,指出二级结论并非物理规律,在教学中不宜“喧宾夺主”。过度归纳二级结论将导致“结论泛化”,引起的弊端囊括了对学生思维品质的抑制、学习负担的加剧,以及知识理解的片面和局限。着眼于评价制度、教师观念、学生动机三个层面讨论了“二级结论教学”现象的成因,并立足于三个层面给出问题的解决设想。

关键词 物理教学;二级结论;教学反思

中图分类号 G633.7文献标识码 A文章编号 1005-4634(2022)03-0087-06

“二级结论”源于物理学科体系中的核心概念与规律,是在特定物理情境中对物理规律进行推演、论证、归纳从而衍生出的经验性结论。近30年来,挖掘并归纳出丰富的二级结论成为基础物理教育领域研究的焦点,成果不断涌现且热度不减;同时,不少有经验的教师会在课堂上花费一定时间从典型习题中归纳出二级结论,作为课堂教学的补充内容,用以提高学生习题作答的效率。然而,也有教师从实践中反思,指出对二级结论的应用实质上是将处理较高认知水平的“运用”,降低为较低水平的“记忆”,在教学中应当少用、慎用[1-2]。如何认识中学物理诸多二级结论,它们在教学内容中占据何种位置?是否具有归纳、总结的价值?本研究试从学理层面对上述问题作出梳理与回应。

1 “非物理规律”:亟待澄清的认识谬误

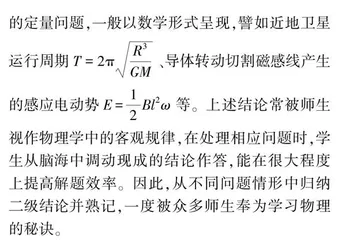

从呈现形式区分,中学物理二级结论大致可分成两类:一种用以处理定性问题,例如讨论“伏安法测电阻”实验中电表内接、外接两种方式带来的误差时,教师会在阐明原理后以“大内偏大”“小外偏小”的简洁口诀来归纳;总结简谐横波的传播方向与质元的振动方向时,会用“上坡下,下坡上”加以概括。另一种二级结论用以解决特定情境中的定量问题,一般以数学形式呈现,譬如近地卫星运行周期T=2πR3/GM、导体转动切割磁感线产生的感应电动势E=1/2Bl2ω等。上述结论常被师生视作物理学中的客观规律,在处理相应问题时,学生从脑海中调动现成的结论作答,能在很大程度上提高解题效率。因此,从不同问题情形中归纳二级结论并熟记,一度被众多师生奉为学习物理的秘诀。

然而仔细斟酌不难发现,上述第一类结论是脱离物理本质的、浅表化的语言符号,其中并不蕴含物理学科的思想方法、情感态度以及价值观念,因而物理韵味寡淡;而对于第二类结论,尽管反映了某一具体情境下几个物理量之间相互约束的客观事实,但其结果往往密切依赖于物理情境,只要情境略加变化即会导致结论“失效”,并不具备如牛顿运动定律、电磁感应定律那样在一定范围内的普适性。这说明二级结论与物理规律有着本质的区别。物理规律揭示了物理现象在一定条件下必定发生的客观趋势,表征相关物理概念之间必然的、本质的、稳定的联系,在一定的范围内这种内在联系不以外界情境的转移而变化。例如,力学中诸多定律、原理及定理,深刻揭示了客观世界的内在本质,只要应用得当,就能很好地解释形形色色复杂的机械运动。而二级结论仅是在具体物理情境中利用物理规律进行演绎而衍生的产物,适用范围狭隘,并不能等同于物理规律,来承担起“揭示客观事物属性间的内在联系”这一重任。某种程度上,物理规律是“源”,而二级结论则是“流”,在教学中理应区别对待。若在教学中过分强调二级结论,反而会“喧宾夺主”,撼动物理规律在学科中的地位。

2 “结论泛化”:必须警惕的教学隐忧

另一个不容回避的问题是,教学中对二级结论无节制的归纳,容易造成“结论泛化”而走入歧途。所谓“结论泛化”,是指教师将纷繁多变的物理试题提前归纳出“成品式”的二级结论供学生记诵,引起非物理规律在课堂中的“熵增”。尽管这一做法能在解题时体现出显著的便捷性,但缺乏育人层面的考量,其行为是短视的,成效是虚假的。

2.1 抑制学生物理思维品质的发展

首先,“结论泛化”带来的第一重影响是阻碍了学生物理思维品质的发展。“为思维而教”是当前科学教育领域的共识,人们普遍认同物理教学的最终旨趣并非简单地对自然规律进行揭示,而是引导学生形成科学思维,促进学生物理思维品质的发展。

相关研究指出,学生物理思维品质的形成路径渗透在实际物理问题的解决过程中,这一过程由3个密切联系、相互衔接的环节组成(见图1)[3]:首先,对于一个真实情境中的物理问题(原始问题),个体需要通过直觉的认识、分析和判断,明晰所需解决的问题是什么;其次,利用抽象、理想化或类比的方法,把反映研究对象的本质抽取出来,建立出科学模型;最后,通过演算、推导,定量地解决问题。即,要达到发展物理思维品质的目的,需要有“下基层”“深入实际”解决真实问题的完整过程。反观“二级结论教学”,则是聚焦于上述环节的第三个过程,对建立好的特定模型凝练出“成品式”的结论,甚至企图越过演算、推导的必要步骤来直接解决问题,尽管表面上提升了解题效率,实则将鲜活的物理素材、精妙的思维方法“肢解”为琐碎的结论来记忆与运用。逾越了问题解决的前两个环节,也就破坏了发展物理思维品质的契机。如果将二级结论视为对实际物理问题最终结果的“描述”,那么学生最终仅记住了“描述”的结果,而非掌握这种“描述”的能力。可见,过于倚重二级结论来处理问题可能会适得其反,抑制学生物理思维品质的形成与发展。

2.2 加重学生的学习负荷

其次,“结论泛化”带来的第二重影响是加剧了学生的学习负荷。应当明确,基础物理教学并非要一味追求知识量的“丰满”。如牛顿所言:“几何学的辉煌之处在于用很少的公理得到如此多的结果。”同样,用尽可能少的定律、定理,解释和预测尽可能多的现象,也是物理学理论所追求的普适性与简洁性。教学中理应引导学生认识到,物理学知识的习得要领在于“少而精”,能否恰当运用简洁的物理规律解决繁杂的实际问题,在一定程度上能反映出学到的物理是“活”的还是“死”的。

然而,大量二级结论充斥在教学活动中,严重破坏了物理学知识体系的简洁美,给学生留下了物理学“知识繁杂”“不成体系”“公式难记”的刻板印象,加剧了学生学习物理的畏难情绪。同时,受课时所限,学生疲于对知识“量”的高效率获取,无暇兼顾物理知识的内化、方法的掌握及思想的体会过程,也难以将所学内容结构化。这无疑会加剧学生在理解知识时的思维负荷。对此,有学者感叹:“‘楞次定律’教学中,‘增反减同’‘来拒去留’等耳熟能详的字句作为快速解题使用的二级结论被教师所强调,其强调程度往往超过了定律本身。对于不符合‘增反减同’‘来拒去留’的习题,教师会进一步为‘增反减同’‘来拒去留’总结更加详细的‘适用条件’和‘补充说明’,以维护其解题要诀的作用。而‘适用条件’和‘补充说明’也就成为更加繁琐的‘三级结论’‘四级结论’。”[4]这一描述是切实而精辟的。当物理教学完全本末倒置,将传授知识演变为以应对考试为目标的技巧、乃至口诀训练时,所谓的“重要结论”“解题妙方”都将变成繁琐、笨拙的工具,而无益于核心素养的培养、育人目标的达成。这样的局面极有必要进行反思与超越。

2.3 造成知识理解的局限与片面

诚然,在遇到熟悉的物理情境时以二级结论作为解题依据能够提高解题速度,但由于经验的局限性与片面性,通过个别习题中的情境总结出孤立的、离散性的结论,其科学性与普适性不仅无法保障,反而会影响学生对知识本身的深度掌握与把控。

一个明显的例证是,当问及物理学中的“楞次定律”,绝大部分学生会以“增反减同”“来拒去留”来回复,鲜有人能准确、完整地将楞次定律表达出来,而站在能量转化与守恒的视角将楞次定律阐述清楚的学生更是寥寥无几。这表明,尽管学生可以流利背出二级结论并用以熟练解题,但对于结论所揭示的深层物理本质并未给予应有的关注,仅停留在浅表化的记忆状态,对知识的理解是局限与片面的。这正是将二级结论凌驾于物理规律之上引发的后果之一。诚如一些教师所言,这种强硬灌输的教学模式下,学生“只知道某种解题套路而没有真正理解其中的意义”“套用现成结论可以很快得出结果,但他们根本不知道自己算的是什么”。现实中,学生在利用成品化的二级结论解决问题后,往往就意味着作答结束,很难有意识地反思与审视问题,也鲜有人代入至更广阔的视域中思考,更少有人从中深挖出有价值的物理思想内涵。正因如此,在教学中过度关注二级结论的归纳,将会遮蔽学生对物理规律的本质认识,有买椟还珠、舍本逐末之嫌。

3 成因溯源:不同层面的缘由讨论

若要摆脱桎梏,消弭上述种种弊端,真正实现物理课程的育人价值,首先需要从源头出发,找到“二级结论教学”的形成原因。有异于其他教学形式,注重经验性结论归纳的“二级结论教学”并非西学东渐的舶来品,而是我国基础教育阶段特有的教学方式,在国外或我国本科阶段的物理教学中对二级结论均鲜有提及。因此,其成因须结合我国本土的基础教育环境予以挖掘。

3.1 评价制度层面

从外界来看,应试教育“指挥棒”下对升学率片面、直白的追求为“二级结论教学”提供了发展的土壤。高考一直承担着甄别和筛选人才的作用,这一选拔性质为主的考试深刻影响着学校教育的最终目的。在长期应试思潮的裹挟之下,我国基础教育目标偏离了“五育并举”的初衷,一味推崇“极端唯智主义”的价值取向。而其中最重要的原因在于,现行的评价制度实质还是以纸笔测试成绩作为衡量学生水平的唯一依据。学生升学、教师业绩、学校评价都与学生成绩挂钩,致使分数的高利害性把控了基础教育的航向。为了达到“高升学率”“好分数”的短期目标,教师与学生要在投入与产出的关系中追求高效性与经济性,这一考量方式无孔不入地渗透在教学的各个方面。而长期实践发现,在考试文化昌盛的当下,二级结论与“题海战术”结合的方式能够在“提高学生的学业成绩”这一短期目标中迅速起到作用,因此,教师会自发摒弃一切缓慢生效的教学方式,将二级结论冠以“物理规律”之名,并堂而皇之地搬上教学舞台,在“物理知识”的外壳下发挥其功利价值以获得切实效益。如此一来,“二级结论教学”这一富含功利色彩的教学实践样态也就应运而生了。追本溯源不难发现,高考制度下“唯分数”的评价体制是“二级结论教学”现象的根本原因。

3.2 教师层面

教师是二级结论的提倡者与传授者,教师本身教育观与知识观的偏离应视为“二级结论教学”的主要原因。研究表明,当前相当多的理科教师将“教学”狭隘地理解为传播知识而非建构知识,潜意识里认为学科知识是客观存在的绝对真理,教师的任务就是把这些真理通过一定的组织形式、教学手段呈现出来供学生理解、记忆[5]。这从另一个角度也反映了当前许多教师仍秉持的是客观主义知识观。客观主义知识观认为,知识是独立于人之外、不随人的意志为转移的刚性和客观的存在,教学过程即传递客观知识的过程,而课堂传播知识量的多寡则是评价教学成功与否的重要标志之一。中学物理课堂中这一观念尤为严重。教师将教材中核心的概念定义、公式原理按教学大纲要求准确无误地传递给学生后,仍要从教辅资料和试题中挖掘出一定量的二级结论作为补充和拓展,以凸显课堂知识内容的丰满。更有甚者,部分教师在授课时摒弃教材,直接选用教辅书或配套习题作为材料,因为“这些资料中有比教材更丰富的知识结论”,而这一行为也得到了学生的强烈认同。部分学生衡量教师的教学水平,往往是从课堂传递的“知识量”来评判。这说明“知识量”作为衡量教学效果的重要指标已经深入人心。因此,教师教育观与知识观的双重错位,是产生“二级结论教学”现象的直接原因。

3.3 学生层面

学生是二级结论的使用者,既是直接“受益人”,也是最大受害者。事实上,学生自身尚不足以分辨“什么知识最有价值”,他们对物理知识产生认同的条件在于这部分知识能够关照现实,高效攻克难题。换言之,能用以高效解决问题的知识对学生来说才是更有价值的知识,而掌握知识、理解规律、发展能力相较于获取成绩这一目标而言是次要的。这也就滋生了学生依赖二级结论的思维惰性。应当指出,这一现象的背后是学生内、外两种学习动机失衡的体现。学习动机是引发并维持学习活动的倾向,是直接推动人们学习的动力,根据动机来源可分为内在动机与外在动机两部分。内在学习动机指个体内在需要引起的动机,例如求知欲、学习兴趣、提升能力等,是有效学习的必要条件。如果个体缺失了内在学习动机,在没有外界的压力和要求时,学习行为将不会发生。而外在学习动机来源于吸引、鼓励、诱发学习行为的外部环境,如升学的奖励、父母的赞扬、教师的认可等。学习活动需要靠两种动机共同驱动,当学生完全以追求分数带来的外界效益为动机,而忽视内在学习动机,很容易滋生对表层性、符号化的“知识点”的盲目追求,满足于获得最终答案而逾越了学科知识转化为学科认识的过程。正如泰勒所认为的那样:“学习乃是通过学习者主动与外部环境作用而发生的,学习取决于学习者主动学了些什么,而不是教师教了些什么。”学生学习行为背后若是由升学动机占据绝对主导地位,而求知与提升能力的动机占比过小时,依托二级结论解决问题也就成了一条捷径。