基于设计思维的师范生多媒体教学能力培养研究

作者: 张丹阳 江丰光

[摘 要] 后疫情时代,信息技术的快速发展要求教师提高多媒体教学的能力。作为未来的人民教师,着眼于师范专业学生,在设计思维的指导下围绕专业选修课《多媒体与外语教学》开展了一项行动研究。通过开展4次教学实践(在线开放外语教学课程、微课与外语教学、游戏化外语教学和社交媒体与外语教学),学生能够选取合适、有特色的教学内容,融合高效的教学方法和技术,完成生动有趣的教学设计方案。根据教师评估,学生的多媒体教学能力得到了显著提升。通过反思日志,教师和学生均对教学实践的效果表示满意,也提出了优化建议为今后培养师范专业人才提供理论和实践参考。

[关键词] 设计思维;多媒体教学能力;师范生;行动研究

[中图分类号] G40-057 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)04-0046-08

0 引言

教育4.0时代需要在数字能力教育、信息科学教育和媒体教育三大共同作用的支柱上,培养高素质的数字化人才。多种教育技术在语言教学课堂中的融合进一步为师生间的交流与互动提供了技术便利,有利于建立良好的学习氛围,激发学生的学习热情,提升学生的学习效果。新冠肺炎疫情改变了人们的生活节奏和教育生态。疫情期间突如其来的教学模式变化给教师带来了前所未有的挑战与全新的体验。后疫情时代,伴随着在线教学的逐步开展与常态化,师范生作为未来的教师,面临的挑战不再是技术与教学方法的简单叠加,而是一种面向更加复杂学习环境的技术与教学的融合式创新[1]。为了适应这种融合式创新,师范生不仅需要技术整合应用的信息化教学能力,更需要培养一种能够解决复杂教学问题的设计思维。

虽然多媒体技术已经被广泛运用于教学包括语言教学中[2-3],但针对师范生尤其是英语师范生多媒体教学能力的研究并不多见,尤其缺乏相关的教学实践和实证研究。基于此,本研究以英语师范专业学生为研究对象,以设计思维为研究思路,以行动研究为研究方法,探索师范生多媒体教学能力的培养模式,为师范生能力的提升、职业发展及专业教学改革提供建议。

1 设计思维与多媒体教学能力

早在20世纪六七十年代,瑞士心理学家皮亚杰(Piaget J)就提出并广泛推广了对教育学领域影响深远的建构主义理论。建构主义认为,学习不是一个被动的过程,是学习者与外部环境的相互作用[4]。教师和学生共同构建一个学习共同体。在这个共同体中,教师的角色不仅仅是信息的传输者,更是帮助学生建构知识的引导者。在此过程中,学生将成为知识建构的主导者以及未来教学的设计者与开发者[5]。虽然设计思维在上世纪已经被广泛应用于诸如美术、建筑、工程等领域中,但在教育领域确是一个新的概念。直到20世纪末,教育学家才逐渐意识到只有将设计思维引入到教育教学中才可以从根本上解决教育问题[6]。依托建构主义理论,基于设计思维的教育可以帮助学习者获得不同层次的知识、技能和思维方式。一直以来,学界对设计思维没有统一的定义。我国学者林琳和沈书生将现有定义大致分为3类,即方法观、过程观和能力观[7]。方法观认为,设计思维为解决复杂问题提供了创新式的方法论体系,是用来解决现实问题的结构化方法、步骤和策略[8];过程观认为,设计思维是一个探索、构思、分析、制作和评价的过程,是一个创造性的过程[9];能力观则认为设计思维是一种复杂的思维能力和思考方式[10]。笔者认为,虽然学者们定义设计思维的角度各不相同,但都聚焦于设计思维本身,探索与剖析其复杂性;都强调立足于具体情境分析问题,基于现有知识和技能建构新的知能形成解决措施和方案;都围绕着“分析—构思与准备—实施”3个主要阶段。其中,“分析”是指针对设计对象和具体问题进行全面深入的探索和了解,观察实际情况,发现具体特征;“构思与准备”是根据实际情况和具体问题设想各种方案,初步确立和准备具体方案;“实施”即将构思与准备的方案付诸于现实,创造成品并加以检验。基于设计思维,国内外学者开展了一系列研究,建立了设计思维过程模型。例如,卡罗尔(Carroll M)等将设计思维过程分为理解、观察、陈述观点、设想、原型制作和测试6个主要阶段[11]。我国学者刘喆将设计思维方法融入教学法课程,拓展模式内涵形成信息化教学技术路线。一个学期的实证研究显示,师范生信息技术应用的意识和态度比较积极,具备信息技术操作的基本技能和技术支持教学的基础知识。针对师范生信息化教学能力,刘喆构建了基于设计思维的师范生信息化教学能力发展模型[12]。该模型共包括共情、定义、构思、实施、改进5个主要阶段。其中,教师确立设计框架、设计课程资料、实施课程教学并进行反思;师范生学习分析问题、制定方案、实施课程并对课程进行反思和修订。该模型除了包括设计思维的3个主要阶段外,还将“改进”纳入模型之中,强调师生共同分析和评价教学成果,修改完善教学过程,从而取得更好的教学效果。正如杨九民等所言,师范生作为未来的教师,对其反思能力的培养显得尤为重要[13]。通过反思,教师和学生可以不断改进教学实践,提高教学质量。因此,本研究既囊括设计思维的3个基本阶段,又将“反思和改进”纳入教学和研究体系之中,建立基于设计思维的培养模型。

同样受建构主义理论的影响,学者密舒拉(Mishra P)和科勒(Koehler M J)关注到21世纪技术知识的重要性,提出了整合技术的学科教学知识”(Fechnological Ppedagogical Content Knowledge,简称TPCK)[14]。当今信息时代,在传统教学模式的基础上,多媒体技术作为一个新的主体加入新的课堂生态中,形成教师、学生与多媒体技术相互交互融合的局面。教师在进行教学时不仅要对教学场景、问题、教材、学生群体及学情进行分析,还要使用适合、高效且创新的教学方法,将丰富的教学内容通过多媒体技术融合和呈现。多媒体技术在教学活动中的运用,是信息时代教育发展的必然选择,在为高校教师提供实用高效教学工具的同时也带来了挑战。我国学者商兆奎将多媒体教学能力定义为在多媒体教学环境下,教师能够综合运用现代信息技术对教学活动进行认知、设计、操作、调控、沟通、创新和评价的能力[15]。类似地,张慧认为,教师的多媒体教学能力是其在多媒体教学的环境下,运用现代教育理念、信息素养和信息技术,对教学过程和资源进行科学设计、整合、开发和评价的能力[16]。陈宝大将多媒体教学能力进一步细化为多媒体教学的实施能力和多媒体信息技术的处理能力,要求教师能够有效运用多媒体资源选择最佳的教学方式并运用于学科教学中[17]。在本研究中,笔者借鉴上述定义及TPCK模型中对技术知识(TCK)的定义,将多媒体教学能力定义为教师使用、获取、辨别、分析、评价多媒体技术和资源的能力,即能够在课程中使用多媒体技术和平台完成教学内容的能力。

综上,设计思维方法与多媒体教学能力蕴含着共同的内涵,即囊括了分析问题、构思准备和实施评价等主要环节。二者都鼓励教师通过创新性的教学设计,培养学生多元、立体、全面处理学习任务的能力。然而,以往的研究很少将二者融合,探究其在教学实践中的效果。鉴于此,本研究在目标和实施路径上将设计思维方法与多媒体教学能力结合起来,将设计思维运用于师范生多媒体教学能力的培养中,共包括2个主要研究问题:(1) 经过4次教学实践,英语师范生的多媒体教学能力是否得到了提高?(2) 英语师范生对其学习情况的反思情况如何?

2 研究设计

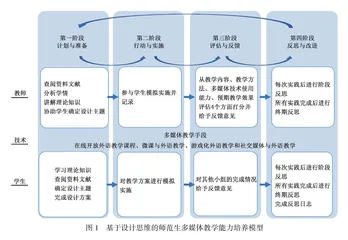

结合设计思维与多媒体教学能力的内涵和过往研究,本研究主要采取行动研究的方法。行动研究是一种面向实践的应用研究,强调研究者在研究过程中根据意愿和实际目标对研究程序、方案和研究计划进行必要的修改与调整,具有很强的实践性。行动研究通常分为准备、行动、评估、反思4个部分。作为一种螺旋式的研究方法,行动研究和设计思维、多媒体能力培养的内在路径是一致的。本研究借鉴刘喆的师范生信息化教学能力发展模型[12],构建并运用“基于设计思维的师范生多媒体教学能力培养模型”(见图1)。不同的是,本研究中将信息化教学能力进一步细化成多媒体教学能力,赋予其更加明确的定义。除此之外,模型中增加了反馈环节。反馈可以帮助学生理解所学知识,并将所学知识运用到具体实践中,实现与原有知识的融合和新知识的建构。教师反馈可以强化课堂教学,提供个性化指导,帮助学生可以更好地在下一次教学实践中改进教学设计[18];同伴反馈可以锻炼学生的批判性思维能力和自主学习能力,促进学生间的合作学习[19]。在方法论层面,在行动研究方法的指导下,师生可以将在第四阶段中反思的内容运用到下一次的教学实践中,指导实践,以取得更好的教学效果。

依托被试所在高校开设的专业选修课《多媒体与外语教学》,本研究邀请了41名英语师范专业大三年级的学生参加研究,其中男生8人,女生33人。该课程共8讲32课时,其中理论课4讲(16课时),实践课4讲(16课时)。在理论课中,教师针对计算机技术、移动技术、增强现实技术和虚拟现实技术以及人工智能技术的基本概念、发展情况、优势、挑战及在外语教学中的运用进行介绍。后4讲为实践课,实践课结合理论课所学的内容,主要针对在线开放外语教学课程、微课与外语教学、游戏化外语教学和社交媒体与外语教学4个主题开展教学实践。41名被试被分为12个小组,每组3~4人,共同完成小组设计方案。如图1所示,本研究共分为计划与准备、行动与实施、评估与反馈及反思与改进4个主要阶段。

在第一阶段,教师和被试通过阅读文献、分析学情、讲学理论知识等环节整合教学内容、教学方法和多媒体教学技术,完成多媒体辅助教学的设计方案。在第二阶段,被试以小组为单位将设计方案进行模拟实施,教师参与被试模拟实施并记录。第三阶段中,教师根据被试完成情况,从教学内容、教学方法、多媒体技术使用能力及预期教学效果四个方面,对被试的设计方案打分,并给予书面反馈意见。其中,教学内容、教学方法和多媒体技术使用能力分别对应和参考TPCK框架中的学科知识、教学知识和技术知识。被试针对其他小组的完成情况,自由提出书面或口头的反馈意见。第四阶段为反思与改进阶段,教师和被试在每次实践完成后进行阶段性反思,在最终4次实践完成后进行终期反思。被试参考KPavlovich关于反思维度的理论[20],从描述经历(我做了什么?)、分析经历(我做得怎么样?)、寻找解决办法(我该怎么办?)和实施改进措施(我具体要如何改进?)4个层面进行思考,完成反思日志。

3 数据分析与结果

3.1 第一、二阶段

由于被试所在高校正在进行课程思政改革,在教师的引导下,被试选定的主题融入了中国元素,覆盖了中国社会、历史、美食、音乐、书法、建筑、教育、服饰等各个方面。被试根据本小组选定的主题设计并提交教学方案,根据教学方案在课堂中对其他同学进行模拟授课。

第一讲要求被试设计出1门全英文慕课的教学大纲。教学大纲的内容包括但不限于设计本课程的原因、本课程面向的学生群体及大致人数、课程概述、预备知识、课堂整体框架、课后作业、考试、证书要求、讨论区、参考资料和常见问题及解答等。被试在展示教学大纲时,大多采用文字或文字+图片的形式。第二讲要求被试参考微课的相关理论知识,设计出1节不超过10分钟的全英文微课教学大纲,在课堂上展示课程所教授内容。被试需要展示相关理论、每个环节的教学目标、教学内容、时长及多媒体呈现方式等。被试展示的形式包括文字、图片(包括照片和手绘画)和视频,所设计的微课结构包括引入、课堂主体讲授、总结和课后作业。第三讲要求被试借助现有的或自行设计的游戏化平台,运用游戏化学习的相关知识,设计全英文的游戏化教学活动。被试需要展示该环节的名称、活动时长、教学切入点、游戏平台、游戏类型、多媒体呈现方式、游戏设计原则和游戏机制等内容。大部分被试通过图片或文字+图片进行展示,有些被试制作出了游戏demo。第四讲要求被试借助网络媒体平台中的社交媒体功能,通过设计全英文的社交媒体辅助外语教学的活动。被试需要展示该环节的名称、活动时长、教学切入点、社交媒体平台、多媒体呈现方式和活动流程等内容。被试选取的社交媒体平台非常多元,涵盖了微信、QQ、微博、豆瓣、哔哩哔哩等主流的社交媒体。有些被试运用了网易云音乐、HelloTalk等非社交媒体平台中的社交媒体功能,也有少数被试自行设计了社交媒体平台设计出了有趣的教学环节。大部分被试采用文字+图片展示教学设计方案。

3.2 第三阶段

基于建构主义理论和TPCK框架,在第三阶段,教师根据被试设计方案的完成情况和模拟实施情况从教学内容、教学方法、多媒体技术使用能力及预期教学效果4个方面对设计方案进行打分并给予书面反馈意见。打分和书面反馈使用Excel记录保存。表1展示了4次设计方案教师打分情况。如表1所示,被试在上述4个方面的成绩都有大幅度提升。相较而言,多媒体技术使用能力和预期教学效果提升较多(平均数=6.667和6.333),教学内容的提升次之(平均数=3.333),教学方法的提升最少(平均数=0.917)。通过使用统计软件SPSS对数据进行样本t检验,结果显示,被试在上述4个方面的成绩提升均有显著性差异(显著性<0.05),表明经过1个学期的教学实践,被试的多媒体技术使用能力得到了明显提升,而与之相关联的教学内容和教学方法也得到显著优化,预期教学效果得到明显提升。由于被试为英语师范专业的大三学生,已经系统学习了教学方法相关的知识,所以可能导致这项分数的提升相对较少。相较而言,本学期的系统培训验证了设计思维方法在培养被试多媒体技术使用能力中的积极作用。如表2所示,被试此项能力的平均分从第一次的16.08分提升到了第四次的22.75分,提升明显。