中班数学活动:调皮的三角形

作者: 何黎明 冯燕设计意图

中班幼儿已能根据图形边角等要素描述图形的典型特征,并借此判断图形,这为幼儿学习和感知图形的属性特征提供了重要的条件和基础。活动“调皮的三角形”安排在中班上学期进行,目的就是引导幼儿学习三角形属性特征。

对图形属性特征的感知有助于对图形的进一步认知和分类,是幼儿需要建立的数学核心经验。幼儿对三角形概念的理解是狭隘的,他们通常认为典型的三角形,如正三角形、等腰三角形是三角形,而其他三角形,如顶点朝下的三角形、钉子状的三角形以及各种不同摆放位置(即变式)的三角形就不是三角形,可见,幼儿对三角形的变式理解存在困难。因此,本活动的重点和目标立足幼儿对变式的感受,丰富和扩展幼儿对三角形的认知体验,促进三角形的大概念形成。

基于幼儿对三角形特征的认知规律,结合幼儿以多感官感知和操作为主的学习特点,本活动让幼儿在游戏“碰一碰”“找一找”“摆一摆”中感知、比较、创作,层层推进,用丰富的游戏情境和操作推进幼儿对三角形直边、尖角以及边角数量的感受,获得对三角形特征的感知和理解,建立三角形的概念。同时,借助于巧妙和丰富的材料,将三角形的特征物化在材料中,促进和加深幼儿的理解。

活动目标

1.学习三角形的属性特征,知道三角形是3个角、3条边构成的封闭的平面图形。

2.积极参与活动,学习运用比较等方法辨析三角形,能用语言和动作表达自己的理解。

活动准备

1.经验准备:幼儿对三角形典型的属性特征有一定了解,玩过在钉子板上用蘑菇钉和牛皮筋造型的游戏。

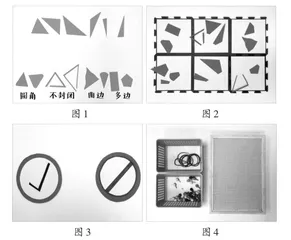

2.材料准备:(1)纸板做的三角形1个,3条边分别用蓝色、红色和褐色标识。(2)各类三角形和非三角形14个(图1);底板1块,将三角形插入底板遮挡小部分(图2);“是”和“不是”标识各1(图3)。白色卡纸1张,黑板1块。(3)钉子板、蘑菇钉和牛皮筋若干,如图4放置。(4)1.8米、4米的橡皮筋各1根。

活动过程

一、游戏“碰一碰”:引发兴趣,感知三角形边角特征

1.出示三角形,引导幼儿观察、描述。

师:今天老师带来了一位好朋友,它是调皮的三角形,它想和我们玩“碰一碰”游戏!它会用什么部位碰你呢?(尖尖的角,蓝蓝的直边,红红的直边等)你想用它的什么地方来碰碰你身体的什么地方呢?

2.师幼玩游戏。

玩法:教师念儿歌“尖尖角(蓝蓝的直边等),碰一碰,我是调皮的三角形”,边念边用三角形的角或边触碰幼儿身体的某一部位,如手心、头顶、膝盖等。玩熟后可根据幼儿要求玩游戏,如“我想用角碰我的手背”“我想用蓝边碰我的腰”。

(提示:此环节引导幼儿用触觉和视觉感知三角形边角特征。教师念儿歌时可根据游戏进程和实施情况在语速快慢、声音轻重上有些变化,重点强调尖角、直边或三角形等词语,提高游戏趣味性)

3.教师总结并将三角形贴在黑板上。

二、游戏“找一找”:学习运用比较等方法辨析图形,感知三角形属性特征

1.游戏。

出示图2,师:瞧,调皮的三角形躲起来了,你能根据露出来的部分找到它们吗?说说你的理由。(幼儿观察后判断,说说哪些图形可能是三角形,哪些可能不是,说明理由后抽出该图形验证)

(提示:此环节借助幼儿对三角形的原有经验,通过运用比较和推理,扩展对变形三角形的认知,建构三角形概念。需注意几点:(1)判断“是”和“不是”三角形,重点是说理由。表达既是幼儿运用三角形属性特征的过程,也是再次概括抽象的过程。如:这个不是三角形,因为我看见1个角是圆的,不是尖的;这个是三角形,因为有3条边、3个角。(2)如幼儿肉眼辨别圆角、曲边等有困难,可用该图形的圆角触碰幼儿手背,用尺子的直边和曲边比较,帮助幼儿感知圆角和尖角、曲边和直边的不同。(3)讲究展开的节奏和方法,避免拖沓。如游戏初期可一个一个慢慢说,游戏中后期可两个两个比较说或同类概括说。如幼儿认为露出1个圆角的图形不是三角形,教师可提示:那么请再找找,还有哪个图形和它一样,露出圆圆的角,也不是三角形。又如游戏最后剩3个图形,可能都是三角形,教师可提问:这3个图形,你们认为可能全是三角形吗?请说出理由。幼儿可回答“是”,因为露出的都是直直的边和尖尖的角,有可能是三角形)

2.归类并标识。

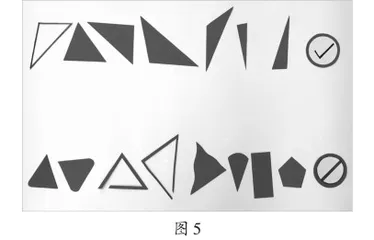

(1)教师根据幼儿的回答,按照是否是三角形,在黑板上分两行排列(如图5)。

(2)引导幼儿看图归纳三角形的共同特征。

师:调皮的三角形都被我们找到了,现在请你看看,它们有什么特点呢?

(3)总结。师:这一排图形都是有3条直边、3个尖角的封闭图形,它们都是三角形,我们用这个标识来表示(出示“是”的标识,贴在此排图形后面。见图5)。这一排的图形有的是圆角,有的1条或者2条边是曲边,有的是不封闭的,有的是4条或者5条边,所以它们都不是三角形,我们用这个标识来表示(教师出示“不是”的标识,贴在此排图形后面。见图5)

(提示:此环节主要是通过分类概括三角形的共同特征。两行分类排列便于幼儿发现共同特征,粘贴排列可师幼共同完成。教师总结时可指点图形,以视听结合方式表达,具体形象中帮助幼儿理解。用“是”和“不是”标识,可感受归类依据和概括的过程,标识也可现场与幼儿讨论后当场绘画)

三、游戏“摆一摆”:创作变式,感知三角形的多样性,巩固三角形属性特征

1.游戏:摆一摆。

(1)交代游戏规则。师:有2个不同的三角形调皮地躲到钉子板上,隐身看不见了,你能把它们摆出来吗?你会怎么摆?(注意引导幼儿明确规则:2个图形不同,可以是大小不同、颜色不同、方向不同,等等)

(2)幼儿游戏,教师观察和指导。

(提示:此环节让幼儿创造不同三角形,感知三角形的多样性。教师根据观察,对不同层次幼儿做不同指导。如对腼腆的幼儿,可和他一起完成,并鼓励他;对造型相同的幼儿,可让他回顾规则,反思后进行调整;对很快完成的幼儿,提醒其思考“为什么摆出的是三角形,理由是什么”。教师注意观察有代表性的作品,为交流做好准备)

(3)交流分享。师:我们一起来看看,变身的有哪些三角形?它们不一样在什么地方?你为什么说它们是三角形?谁愿意来介绍呢?

(提示:此环节重点说明摆出的2个图形是三角形的理由,巩固认识三角形的特征。教师可通过提问和回应,如:“为什么说它们是不一样的三角形?”“哦,你摆了一个红色、一个蓝色,颜色不同但它们都是有3条边、3个角的封闭图形,所以都是三角形。”“哦,两个图形大小不同,但都是三角形。”)

(4)总结。师:原来这些红的蓝的、大的小的、长长细细的、胖胖粗粗的图形都有3个角、3条边,都是封闭的,它们都是三角形。

2.尝试变出超级三角形。

(1)引发继续创作的兴趣。师:这是1.8米长的牛皮筋,它由许多根小牛皮筋结成,用它能变出三角形吗?会摆出多大的三角形?很大?还是超级大?想一想,我请2个小朋友和老师一起合作。

(2)教师和幼儿初步尝试,完成后可让幼儿取名,如“超级三角形”“三角形大王”等。利用皮筋的弹性,可采用2个幼儿不动,教师移动位置的方式,让三角形变成细长形、宽扁形等,每次变形后提问:这是三角形吗?为什么?

(3)出示4米长牛皮筋。师:用这根牛皮筋又会变出多大的三角形呢?会是三角形超级大王吗?户外游戏时小朋友用它来变出超级三角形。

(提示:这一环节幼儿与教师一起创作超级大三角形,继续感受三角形变式,更重要的是让幼儿对活动有惊奇感,激发兴趣。因集体教学活动时间有限,可鼓励幼儿在其他时间继续尝试和创作,持续推进幼儿对三角形特征的经验建构)