“梳理与探究”:一种新形态,一条新路径

作者: 裴红霞 朱洁如

摘 要:“梳理与探究”在《义务教育语文课程标准(2022年版)》的基本理念、课程目标、课程实施内容层面均有表述。从内涵特征看,“梳理与探究”是一种和“阅读与鉴赏”“表达与交流”共融的语文实践活动,是一种以旧知为基础构建新知的语文学习能力,是一种具有明确程序与方法的语文学习策略。从价值意蕴看,“梳理与探究”彰显以文化人的育人导向,确立读写共生的教学理念,构建螺旋进阶的学习路径。从实施思路看,指向字词积累、生活体验、问题解决三个维度的“梳理与探究”是不同的。

关键词:小学语文;梳理与探究;实践活动;学习能力;学习策略

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出,“梳理与探究”是学生形成、发展语文学科核心素养的重要实践方式之一,但现行统编小学语文教材没有安排与“梳理与探究”完全契合的板块和学习要求,导致一线教师对其认识不深刻、落实不到位。我们需要充分认识“梳理与探究”的内涵特征,把握价值意蕴,探寻实施思路。

一、内涵特征:一种新形态

新课标中“梳理与探究”一共出现了9次,其中“梳理”一词出现了41次,“探究”一词出现了46次。“梳理与探究”在课程理念中是一种语文实践活动,在课程目标中是一种语文学习能力,在课程实施中是一种语文学习策略。具体来说,“梳理与探究”的内涵特征如下:

(一)是一种和“阅读与鉴赏”“表达与交流”共融的语文实践活动

新课标指出,综合构建素养型课程目标体系的主线就是“识字与写字”“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”等语文实践活动。这四种基本的语文实践活动是一个整体,在学生形成语文核心素养的过程中循环互动、不可分割。如学生在“阅读与鉴赏”的基础上接触了丰富的语料,经“梳理与探究”实现一次转化——发现语言表达的规律;在“表达与交流”时实现二次转化,即运用典型语言现象中的规律和规范去评估检验自己的语言表达是不是准确、严谨和得体,并加以矫正和优化。所以说,“梳理与探究”链接“阅读与鉴赏”“表达与交流”,是“在纷繁复杂的语言材料和其他语文因素的积累中理出有规律的线索,形成便于提取和吸纳、易于激活和链接的秩序,强化语文积累的‘储存库’与输入输出的反应机制” [1]。简言之,在“阅读与鉴赏”的基础上进行“梳理与探究”,又以“梳理与探究”的结果为指导进行“表达与交流”。

(二)是一种以旧知为基础构建新知的语文学习能力

语文学习中“梳理与探究”的对象是学过的碎片化知识、积累的语料,目标是系统梳理、合理探究存在于学习或社会生活中的问题,把零散的知识结构化,并以多种方式呈现新的学习成果,收获新的认知体验。

“梳理与探究”是一种在前概念基础上进行深度学习的能力。梳理,指向记忆、理解认知水平,指向浅表学习;探究,指向应用、分析、评价和创造认知水平,指向深度学习。梳理,是为了有所发现;探究,是为了有新成果呈现。没有新发现、新成果的“梳理与探究”是无意义的。这就需要学生积极历练,提升能力:对事实性知识进行梳理,夯实和提升积累整合、筛选提炼、归整分类的能力;对概念性知识进行探究,夯实和提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。由此可以看出,“梳理与探究”是一种运用旧知创生新知的必备语文学习能力。

(三)是一种具有明确程序与方法的语文学习策略

首先,“梳理与探究”中的“梳理”与“探究”之间是有先后顺序并循环上升的。“梳理”是“探究”的基础,“探究”是“梳理”的升华。“未经‘梳理’的知识、常识或者内容、材料的学习是不值得‘探究’的。”[2]

其次,“梳理与探究”中的“梳理”与“探究”都是有看得见的操作流程和隐含的思维路径的,有着一定的程序性。如“梳理”先要积累多个类别的碎片化知识,再根据一定的标准进行合理分类,然后发现其隐含的言语规律。“探究”也不是随心所欲展开的,先要有梳理的知识作为基础,再深入到问题或任务情境中,借助已有语文知识、跨学科知识和资料等,在梳理对比中解决问题。

再次,“梳理与探究”包含诸多学习方法,如运用列表法、绘图法、统计法等为认知提供丰富的支架,辅助学习;运用分类、比较、排序、辨别、想象、预测、推理、判断等方法探究,以能真正解决问题,呈现学习成果。因此,“梳理与探究”是一种重要的语文学习策略,需要按照一定的程序,综合运用多种方法解决问题。

二、价值意蕴:一条新路径

新课标分学段指明了“梳理与探究”的学习目标、学习提示,并在学业质量中提出了相应的具体表现,为我们探寻其价值提供了依据。

(一)彰显以文化人的育人导向

小学三个学段“梳理与探究”的对象,首先是构字组词的规则,涉及汉字音、形、义三位一体的特点、丰富变幻的词语规律,能让学生领悟到祖国通用文字的形象美、书写美和内涵美,感受到造字构词的逻辑美、意蕴美和智慧美。其次,活动中的体验、学习生活中的问题等也是“梳理与探究”的对象,包括优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,都是以一个个形象、一篇篇文章、一本本童书呈现出来,促使学生在“梳理与探究”中深度阅读,灵活运用语言文字,积淀深厚的文化底蕴,增强文化自信,发展思维能力,催生审美创造。“梳理与探究”还关联、整合其他学科和生活中的经验,在真实的学习情境和语用活动中,梳理对比、交流讨论、发现创造,整体提升语文学科核心素养。

(二)确立读写共生的教学理念

阅读与表达是语文学科的两大关键能力,言意兼得、读写共生是语文教学的应然追求。“梳理与探究”体现了语文学习输入积累与输出表达的共生共融,确立了语文教学读写共生的教学理念。

学生在真实的学习情境中,为完成具体任务进行“阅读与鉴赏”,借用列表法、绘图法、统计法等梳理方法辅助学习,逐层深入理解文本或语料的表层意思、内层意思和深层意思,使得阅读思维更加缜密和深入。在解决问题的过程中,学生讨论交流,提出问题或解释想法;记录探究的过程和结论,形成解决问题方案、研究报告等,都要运用语言文字合理、得体地表达出来。

“梳理与探究”实现了读与写的不断往复进阶,实现了以读促写,以写促读,言意共生,读写相融。

(三)构建螺旋进阶的学习路径

首先,“梳理与探究”是真实可见的活动进阶过程。“梳理”是学生在已有认知的基础上实现“积累语言材料—聚焦语言现象—发现语言规律—合理分类梳理—有效转化吸收”的进阶;“探究”是学生围绕任务情境,实现“获取知识—发现问题—提出问题—找寻知识—建立联系—解决问题—内化知识”的进阶。

其次,“梳理与探究”是思维不断进阶的深度学习过程。“梳理”与“探究”,“前者一般停留在记忆、理解的认知水平,后者一般指向理解、应用、分析甚至评价和创造的认知水平。”[3]对于小学生而言,“梳理与探究”往往是感性思维先行、理性思维跟进,并不断螺旋推进的。

三、实施思路:指向三个维度

新课标中“梳理与探究”的目标分为三个学段,每个学段又分为三个项目。同时,“识字与写字”“阅读与鉴赏”“表达与交流”以及各个语文学习任务群中也有对“梳理与探究”的要求。从整体看,基本指向字词积累、生活体验、问题解决三个维度。目标维度不同,

实施思路与策略会有差异。

(一)指向字词积累

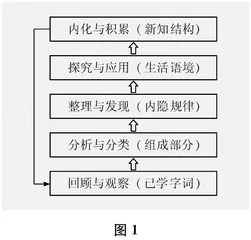

新课标中关于“梳理与探究”的学段要求第一条均指向“语言积累”。小学阶段主要是字词积累,旨在掌握构字组词的规律,发现汉字、词语和生活的联系,能独立识写;特别是根据祖国语言文字的特点,能在生活中自觉学习、积累和运用语言文字。图1展示的是指向字词积累的“梳理与探究”实施思路。

从图1可知,字词积累的“梳理与探究”是立足已学字词,引导学生认真观察,分析组成部分之间的关联特点,合理分类,整理与发现构字组词的内隐规律;然后,在新的语境或生活中应用语言文字,主动识、读、写,促进字词的积累与内化,不断丰盈个人字词积累,丰富字感、词感、语感,优化知识结构。新的知识结构又成为下一阶段的学习基础,与新的学习组合碰撞,在新一轮“梳理与探究”的基础上重建更高级的语言系统,以此实现知识的结构化。

字词积累是聚沙成塔、螺旋上升的过程,从字到词,不是固化的按部就班,不是非要先学字再学词,字不离词,词不离句,字词积累与运用离不开语境,并需要循序渐进。如学习

一年级下册《小猴子下山》中的生字,从本课所学二会字“扛”“扔”“摘”“捧”“抱”出发,回顾以前学过的其他含“扌”的字,观察分析,发现组成部件与整个字的音、形、义之间的关联,然后在生活或课外阅读中继续自主学习与“扌”相关的字,就能较好地达成从“学几个”到“学一类”,不断丰富个人字库和认字方法。再如学习三年级下册《火烧云》中的生字,从文中一类描写颜色的词出发,分析构词方式,分类整理,会发现“红彤彤”“金灿灿”是ABB式的,表示艳丽的颜色,节奏感强;分析“半紫半黄”“半灰半百合色”,勾连之前学过的“红白相间”“白里透红”,会发现这些词语都表示两种颜色混合后的丰富色彩;分析“葡萄灰”“梨黄”,会发现这是用“事物+颜色”构成的,以事物比喻表述更清楚、形象。在此基础上推动学生在新的语境中运用这些新的构词方法,恰如其分地表达日常生活中的纷繁多样的颜色,从而建构更大的个人词库,掌握比构字更为丰富的组词规律,学生内化与积累的效率就会高很多。

可见,“梳理与探究”是帮助学生由本来对单个字词的学习走向了“一类”“多类”字词的学习,由原来教师指导下的学习走向了掌握规律之后的主动学习,把原来零散化、碎片化的字词整理在相对有序、彼此关联的框架体系之中,完成了所学知识的结构化,最终实现独立识写、运用能力的提升,为语文学习奠定基础。

(二)指向生活体验

语文的外延是生活。新课标中“梳理与探究”的目标维度之二是指向生活体验的,意在让学生置身于开放的自然、社会生活场景中,把当下的具身体验与已有的语文学习融通,获得新发现和新成果。

指向生活体验的“梳理与探究”,是让学生通过梳理和整合,将积累的语言材料和学习的语文知识结构化,将言语活动经验转化为具体的学习方法和策略,并能在语言实践中自觉运用。[4]图2展示的是指向生活体验的“梳理与探究”的实施思路。

由图2可知,指向生活体验的“梳理与探究”,是让学生观察大自然,参加校园、社区的语文实践活动,身心融合,积累丰富的具身体验,并结合学过的相关语文知识整理活动中的见闻心得,合理表达收获。随着学习能力的提升,中年级学生可以学习运用多种媒介分享学习成果;高年级学生可以自主策划简单的校园、社会活动,对策划主题进行讨论分析,或对大家关注的话题、感兴趣的文学作品中的故事、形象等开展专题探究,以此促进知识素养化。如学完五年级下册第七单元后,学生要做小小讲解员,宣讲校园里有代表性的地方或是一处文化遗产:故宫、莫高窟、兵马俑等。以终为始设计教学,教师可以组织四次“梳理与探究”,推动学生完成任务。一是收集整理资料,具身参与活动。这是要求学生在收集相关信息、资料的基础上,或实地观察,或借助信息科技沉浸式游览,充分了解要介绍的对象,之后根据听众特点和讲解目的,用资料卡、列表等方式分类整理,做明晰的介绍。二是梳理旧知,拟定提纲。这是要求学生结合本单元所学,采用列一列内容表、猜一猜游览线、画一画结构图等方式,回顾分析三篇文章的写作思路。由此,学生会发现,三篇文章的选材角度和组材方法都不一样:《威尼斯的小艇》立足威尼斯的风土人情,聚焦典型事物,抓取与小艇相关的画面呈现整体风貌,写作思路和生活场景相似;《牧场之国》借助四个画面呈现牧场的特征,由整体风貌逐步分解到典型画面,以总分总的方式构篇,按时间顺序组织材料;《金字塔》中描写金字塔夕照的场景则由远而近,聚焦一个事物从多个维度拓展联想。据此,学生根据介绍任务自觉调动、选择和运用合适的素材,明晰讲解思路。三是讨论分析,策划活动。这要求学生根据讲解情境,讨论、选择语言风格,辅以图片,整理清楚活动过程。这既是对前面两次“梳理与探究”的精加工,又是对后期讲解活动的计划性整理。四是梳理成果,合理分享。这要求学生正式或模拟开展讲解活动,运用多种媒介分享前期的学习成果。