体育课堂学生消极沉默的消解之策

作者: 范德举

摘 要:沉默是学生的一种特殊的情感表达,暗含着复杂的内涵,主要通过眼神、状态、表情等传达出来。教学中,教师要细致分析学生消极沉默的类型,采取针对性的消解之策。具体地,针对兴趣型消极沉默,变换练习呈现方式,激发学生兴趣;针对性格型消极沉默,根据性格异质分组,提升学生自信;针对能力型消极沉默,设置梯度学习目标,让学生获得成就感;针对情绪型消极沉默,塑造和谐课堂环境,纾解不良情绪。

关键词:小学体育;学生沉默;消极沉默

沉默是学生的一种特殊的情感表达,暗含着复杂的内涵,主要通过眼神、状态、表情等传达出来。课堂教学中的学生沉默,既有积极的沉默,也有消极的沉默。积极的沉默主要有沉思、专注等,消极的沉默主要有焦虑、抵触、恐惧、淡漠等。[1]本文主要研究体育课中的消极沉默。

一、学生消极沉默的类型

沉默属于课堂中情感表现的范畴,情感调控是体育核心素养中“健康行为”的重要维度。相比于其他学科,体育课具有独特的属性,如空间广阔、互动频繁、动态活动等。除此以外,体育课中学生的沉默不仅仅是无言、安静,还有一个特殊现象就是“假性练习”(即练习中学生不用心、不用力,草率了事)。

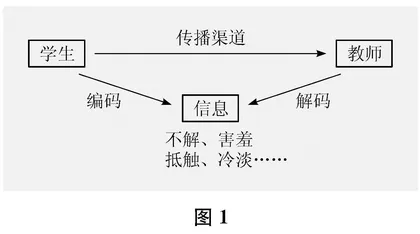

我们可以运用“贝罗传播机制”来解释学生沉默(如下页图1所示)。[2]当课堂中出现学生沉默现象,教师应分析其发生机制,运用合理的手段,调控和调动学生的深层次情感,巧妙地缓解、转换、运用学生沉默状态,保证教学顺利开展。

依据学生消极沉默发生的机制,可将其分为兴趣型消极沉默、性格型消极沉默、能力型消极沉默、情绪型消极沉默。[3]

(一)兴趣型消极沉默

这一类的消极沉默,主要是因为学生对学习内容、练习方式、课堂模式三个方面不感兴趣而产生沉默或假性练习,导致学习效果低下。体育教学中,学生的表现差异比较大,每一个学生的兴趣表现都有所不同,尤其是男生、女生的差异更为明显。教师要处理好学习内容、练习方式、课堂模式的关系,让每一个学生都能找到自己的兴趣点。

(二)性格型消极沉默

性格型消极沉默主要和学生成长环境有关,同时,也和与生俱来的特质有一定的关系。在体育课中,对那些胆小、害羞、不善言辞的学生而言,有时候,沉默就是他们处理问题和自我表达的方式。教师要准确地掌握每个学生的性格特征,以语言、眼神等方式去激励、引导他们,并搭建平台、创设互动机会,促进他们胆量和气魄的提升。

(三)能力型消极沉默

由于学生身体素质的差异,以及参与体育活动的时间量不同,在能力上,有的学生天生就跑得快,有的学生生来就协调性好,而有的学生经过刻苦努力才能取得很小的进步。一般来说,能力相对较弱的学生,在课堂中可能会表现出不感兴趣、畏畏缩缩、自暴自弃、不敢表达、不愿展示等多种不良心理,导致消极沉默。教师应充分了解每个学生的能力,设置合理的难度和评价体系,帮助每一个学生树立自信心、获得成就感。

(四)情绪型消极沉默

人的情感非常复杂,尤其是儿童,他们容易受到外界或者自身各种因素的干扰,造成诸如悲伤、愤怒、失落、委屈等不良情绪,影响课堂学习效果。同时,课堂中一些情况的不当处理也会造成学生的不良心理,导致学生在课中有抵触和冷淡的状态,产生消极沉默。教师应及时了解学生状况,正确引导、巧妙沟通、真心对待,以消解学生的不良情绪。

二、体育课堂消解学生消极沉默的策略

(一)变换练习呈现方式,激发学生兴趣

针对课堂中学生兴趣低的问题,教师应做好教学内容的选择、练习方法的设计、课堂模式的架构。其中,教学内容往往是相对固定的,难免有的学生对部分内容不感兴趣。因此,在此基础上,教师要做好学习方式的设计,把学生不感兴趣的内容用趣味的形式进行呈现,激发学生积极参与。同时,可转变课堂教学模式,依据教材特点和学生状况,强调学生的自主、合作、探究,多运用目标引领、相互竞赛、自我挑战等形式,激发学生兴趣。

例如,耐久跑比较枯燥,学生经常会逃避、偷懒、情绪低落,导致假性练习。为此,笔者在一节五年级耐久跑课中,采用了“底线+挑战+监督”的模式:“同学们,今天我们一起来挑战自己:操场跑圈,底数8圈(150米跑道),8圈完成后,就看谁能力强了哦!可以休息,也可以继续挑战,看谁是我们班今天的‘体力之王’。每一圈经过老师时,用手势向老师报圈数。加油!同学们,你们是最棒的!”把自主权交给学生,能够激发学生不愿服输、挑战极限的斗志。学生报圈时,教师对优异的学生也大声报数(报出学生名字和圈数),实则监督,又暗含比拼和激励的作用,激发学生奋进。一节课下来,很多学生都能坚持15圈以上,甚至有3个学生跑进了20圈。

(二)根据性格异质分组,提升学生自信

由于性格、成长环境等原因,一些学生在课堂中表现出害羞、少言寡语、胆小、拘谨等状态,不愿、不敢或羞于在练习中展现自己,练习不积极,很容易被同学和老师所忽视。教师要时刻关注这一类学生,依据他们的状态,安排异质分组,增强师生、生生之间的交流和互助,抓住他们的闪光点,创造展示平台,帮助他们提升自信。

例如,教学“篮球双手胸前传接球”时,笔者按照学生的性格重新进行了分组,主要采用性格异质分组。教学中,笔者抓住学生的闪光点,及时进行表扬。比如,“张明同学真好,默默地刻苦练习。他的传球技术进步非常大,传得又准又稳。我们请他和他的同伴给我们展示一下,好吗?掌声欢迎!”这样的表扬和展示,充分发掘了每一个害羞、胆怯的学生的优点和进步。同时,在学生展示后,笔者及时给予鼓励性评价。比如,“老师发现,张明小组的展示自信大方,给老师和同学们带来了美的享受。以后希望他们多给我们带来快乐的享受,好不好啊?”这样的话语,有助于引导学生树立自信,消解消极沉默。

(三)设置能力梯度目标,让学生获得成就感

学生之间的能力差异是普遍存在的,尤其在体育学科中,这种差异往往更明显。很多学生由于自身能力的欠缺,在体育课中存在感不强,甚至有些躲避的心理,形成消极沉默。对此,教师要依据学生的能力差异,设置不同层次的练习,使教学目标有梯度,让每个学生都能在自己力所能及的范围内,通过努力实现目标,从而增强信心,对体育产生热爱,找回自我。

例如,教学“跨越式跳高”时,笔者发现部分学生无法完成统一设置的高度,致使他们躲躲藏藏、不愿意跳,少言寡语、保持沉默。为此,笔者按照学生的水平将全班分成六个小组,每个小组的高度不同,顺利完成本组高度的可晋升到下一小组。通过设置高度的层次和递进,让每个学生都能积极练习和挑战,激发学生潜在的自我意识。

(四)塑造和谐课堂环境,纾解不良情绪

从心理学角度看,课堂中师生、生生之间存在着微妙关系和矛盾,表现出多种情绪,主要有:教师对纪律、队形、秩序的严格规范和学生对自由的向往之间的矛盾,教师“高位”引领和学生“低位”接受之间的矛盾,个体的教师和群体的学生数量之间的矛盾,教师的世界观和学生新理念、新思想之间的矛盾……诸多矛盾下,学生容易产生抵触、无视、气愤、懈怠等不良表现,导致消极沉默。

教师要和学生保持平等的关系,站在学生的角度,给予学生关爱,尊重学生的思想,消解师生之间的隔阂,公平地对待每一个学生,了解每一个学生的特点,给予每一个学生同等的交流、互动、展示机会。同时,要创造师生之间多渠道的信息交流和传播,避免教师单方面的指导和要求;要学会倾听,不随意打断或纠正学生的发言,即使学生的表达存在问题,也要给予学生尊重。

参考文献:

[1] 刘向前.论课堂沉默[D].曲阜:曲阜师范大学,2005:9.

[2] 陈祖鹏.学生沉默的教育意义——基于初中生课堂沉默体验的现象学反思[J].基础教育,2018(5):1926.

[3] 叶立军,彭金萍.课堂沉默现象的成因分析及其对策[J].教育理论与实践,2013(17):4446.