系统论视域下思维可视化工具的教学运用

作者: 金旦 王玉国

摘 要:系统论强调从整体的角度去研究和分析问题,关注系统中不同组成部分间的相互作用。系统论视域下思维可视化工具运用于教学,有利于基于整体视角感知对象属性,立足要素关联建构结构关系,运用动态思维突破认知局限。语文教学中,可以运用各种思维可视化工具引导学生多角度、有逻辑、系统化、辩证地思考。

关键词:系统论;思维可视化工具;思维方式;思维能力

系统论强调以系统的方式来研究每一个认识对象,从系统与要素、系统与环境、要素与要素的相互联系、作用及影响等角度综合考察,学会用整体和关联的眼光分析问题。[1]思维可视化指以图示等方式,将原本不可见的思维结构、思维规律、思维路径和思维方法清晰地呈现出来。在系统论视域下运用思维可视化工具,可以更显性地呈现学习的本质属性,引导学生从系统的角度分析问题、探究原因、推演结果、解决问题,培养科学化、系统化地分析问题和解决问题的能力。

一、系统论视域下思维可视化工具运用于教学的意义

在语文学习中,学生遇到情节较为复杂的文本时,往往存在“整体思考意识缺乏”“关系结构分析不足”“动态思维创新不够”等问题。要解决这些问题,可将系统论作为语文阅读教学的指导思想,在系统论视域下运用思维可视化工具,对学习内容进行整体化梳理、结构化呈现和系统化表达,培养学生的系统思维。

(一)基于整体视角感知对象属性

在阅读教学中,要细致深入地解读局部,更需要立足学习文本整体思考,最终通过整合、升华,将对局部的理解形成准确、深刻的整体认知。但实际教学中,学生容易忽略对文本意旨的整体思考,只见“树木”不见“森林”,思维方式往往比较单一,看不到事物发展的多种因素以及各因素之间的逻辑关系。系统论认为,“整体大于它的部分之和”,文本是由各个要素组成的整体,核心在于其整体属性,而不是各个要素性质和功能的简单相加。因此,要基于整体属性对文本进行研读。系统论视域下思维可视化工具的运用,需从整体视角切入,引导学生对文本中的各种要素进行综合分析,提炼、归纳出现象、人物或事件的整体属性,把形成过程、发展结果、规律推演以及未来可能等方面作为一个整体,进行系统探究与显性表达。在此过程中对相关内容系统梳理,化散为整,构建由单个(个别)到一类(整体)的系统思维模式,建构新的认知系统。

(二)立足要素关联建构结构关系

当文本中的人物或事物较多、关系较为复杂时,学生需要关注人物或事物间的关系,从已有的认知出发,发现文本中各要素间的联系和矛盾,有理有据地分析、推理、评估和判断。但实际教学中,学生往往容易停留在对文本的线性提取中,不太擅长对信息进行加工。系统论非常重视各个要素间的联系性和结构性,强调各要素之间的联系、影响、作用、制约等。因此,系统论视域下思维可视化工具的运用,可以引导学生进一步对文本中人物、事件的关联与结构进行深度分析,明确事物发展的关键要素,构建要素间的关系结构网络,直观呈现各要素对结论或结果的影响,从而逐步习得系统化分析的策略。

(三)运用动态思维突破认知局限

学生在阅读过程中,需要运用动态思维,根据变化的环境和条件来调整思维方向,创造性地分析问题、解决问题。系统论强调认识事物时,要将其视作一个动态系统,既需要关注要素变化,还要关注各种要素间的协同作用,真正理解事物的运动变化规律。系统论视域下思维可视化工具的使用,可以让学生运用动态思维对学习文本进行分析研究,直观多元地进行现象分析、结构表达和系统认知,呈现同一要素在不同时空背景下的属性特征与功能转换,用多维辩证、动态变化的方法去分析问题和解决问题。

二、系统论视域下运用思维可视化工具的教学实践

思维可视化工具在教学中的运用,主要聚焦各类图示,如鱼骨图、流程图、双气泡图、坐标图等,都是常用的图示。图示的运用并非为了“形趣”,而在于其“功用”——以解决具体的问题为目标,让每一幅图示围绕一个“焦点问题”展开[2],以此帮助学生整体理解课文,关联化分析信息,结构化梳理加工,多角度发散思考,创造性解决问题,提高系统思维能力。

以统编小学语文五年级下册第六单元为例,本单元编排了《自相矛盾》《田忌赛马》《跳水》三篇课文,语文要素为“了解人物的思维过程,加深对课文内容的理解”。在教学中,教师引导学生选用恰当的思维可视化工具,“画出”思维。

(一)运用鱼骨图,引导多角度地思考

在实际生活中,事件发生的原因和结果往往是复杂多样的,存在一因多果、一果多因以及多因多果的情形。系统论视域下思维可视化工具的运用,重在整体归因,思考形成结论的多种原因,并关注不同原因之间的系统结构和逻辑关系。运用鱼骨图这一思维可视化工具,有助于引导学生多角度地思考,整体分析事件中的因果关系或发展规律。

以《跳水》一课为例,在教学小说的开端、发展部分时,教师用关键性的问题“是谁把孩子一步步推向险境的”来驱动学生进行阅读分析。大多数学生往往只会认为是“猴子的挑逗”和“水手的笑声”促使孩子一步步爬到桅杆顶端的横木上,从而陷入险境。其实这两方面并不是文本所展现的全部原因和要素,学生在分析事物发展的过程中存在着简单化分析和片面化思考的问题。

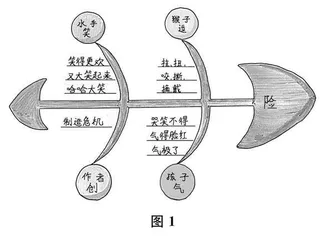

为了引导学生从文本中整体寻找事物发展的多重原因及依据,教师可以出示鱼骨图,

适机启发:“同学们,如何让鱼骨图丰满起来?‘大骨’上除了‘猴子的逗’和‘水手的笑’,还有没有其他原因?大家可以关注一下孩子的情绪有什么变化。这一变化是孤立存在的吗?小说的作者在这一事件中又起到什么作用?”通过讨论,学生确定了四根“大骨”,即“猴子”“水手”“孩子”和“作者”。结合每一根“大骨”,依托文本内容和自身的理解,引申出各自不同的“小骨”:从“猴子”的角度看,“摘、戴”“咬、撕”“挂、扭”这些挑逗和放肆的行为,是导致孩子一步步迈入险境的直接原因;从“水手”的角度看,水手的三次“笑”,从“哈哈大笑”到“又大笑起来”再到“笑得更欢”,

一次次刺激着孩子的自尊,这是导致孩子陷入险境的重要原因;从“孩子”的角度看,他的情绪在不断变化,“哭笑不得”“气得脸红”“气极了”,孩子内在的“气”是刺激自己爬上桅杆顶端的根本原因;从“作者”的角度看,为了让小说情节一波三折,作者制造矛盾,设置冲突,这是孩子陷入险境的创作原因。教师引导学生对“遇险”的原因做了整体分析、归因思考,最后呈现出指向整体思考和结构表达的“鱼骨图”(如图1所示),实现了多角度地思考。

(二)运用流程图,引导有逻辑地思考

系统论视域下思维可视化工具的运用,可以帮助学生分析要素内部及要素间的关系,明确每一个要素对形成观点或发展结果的影响,并通过科学推断、主动验证来判断观点。运用流程图这一思维可视化工具,有助于学生厘清事物发展过程、顺序及其内在的规律、表达逻辑,层层分析,寻因求果。

以《自相矛盾》一课为例,这是一篇文言寓言,故事比较简单,学生初读就能理解,从卖家的“誉”(盾坚、矛利),到路人的“问”(矛刺盾),再到作者的“议”(不可同世而立),一气呵成。学生对于文末作者的观点“夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立”均持肯定态度,但难以依托故事情节的推进来发现文本中的矛盾,从而理解结论背后的“为什么”。

面对学生的认知症结,教师相机引出流程图,提出问题:“‘不可同世而立’的观点是哪来的?从‘以子之矛陷子之盾’为什么能产生这个观点?我们可以用流程图,来推测一下‘矛刺盾’会有怎样不同的结果。”以此引导学生全面关注故事情节的发展逻辑,完成流程图。“矛刺盾”,有“盾陷”和“盾不陷”两种可能,“盾陷”说明“矛利盾不坚”,“盾不陷”说明“盾坚矛不利”。在教师的引导下,学生完成流程图(如下页图2所示),将两种结果和楚人开头的夸赞进行比较,清晰地发现了自相矛盾之处,由此得出结论:在同一情境下,“矛利”与“盾坚”的现象不可能同时存在,“不可同世而立”的观点得到印证。绘制和完善流程图的过程,既是学生梳理文本关键要素的过程,也是逐步清晰“矛利”“盾坚”“盾陷”“盾不陷”等要素之间联系、影响、制约等关系的过程,更是有逻辑地思考,得出“不可同世而立”这一观点的过程。

(三)运用双气泡图,引导系统化地思考

系统论视域下思维可视化工具的运用,强调在系统整理过程中对不同事物的核心要素进行多维比较、有向归并,从复杂要素中确立共性和个性特征,进行综合分析和关联架构。运用双气泡图这一思维可视化工具,有助于引导学生尽可能多地把事物发展过程中的各种条件、因素筛选出来,系统化地对信息进行整理、归纳,比较个性与共性。

仍以《跳水》一课为例,“在那个危急时刻,船长是怎么想的?他的办法好在哪里?”是本课的核心问题。学生在思考后给出了如下答案:“船长看到孩子此刻已经很危险了,想着必须赶快施救,此时手里正好有枪,用枪逼迫孩子跳水,这是快捷、有效的办法。”由学生的回答可知,学生仅仅说出了船长办法的可行性,却没有体验到船长在短时间内所经历过的观察、分析、比较、抉择和执行等过程,不能真正理解人物复杂的心理分析和思考判断的思维决策过程。

为此,教师启发:“如果让你来解救孩子,你会采用什么办法?这些办法和船长的办法有什么相同点和不同点?”然后相机出示双气泡图,先引导学生借助生活经验罗列出解救孩子的办法,再与船长的解救办法比较。通过在双气泡图中间写清两者的相同点(如图3所示),学生会发现:目的都是为了“救”孩子,都需要使用一定的“工具”。再通过在双气泡图中写明不同点,学生比较发现:第一,营救的地点不同,“我们”想到的办法,比如铺设气垫、拉好渔网等是在“甲板”上营救,采用直升机、降落伞等方式是在“横木”上营救;但船长想到的办法——让孩子跳水,是在“大海里救”。第二,营救的条件不同,“我们”的方式是高空救援最常见的办法,由于当时存在诸如“横木高窄、孩子慌张、时间紧迫、条件有限”等不利条件,所有的办法都存在弊端,根本行不通;“逼孩子跳水”虽然存在很大的弊端,但因为“有枪,有水手,海面上风平浪静”等有利因素,因而成功获救的概率非常大。最终,学生依托双气泡图,给出了这样的回答:“当船长观察到孩子站在桅杆顶端的横木上时,判断孩子此刻很危险。但经过分析,存在横木高窄、孩子慌张、时间紧迫、条件有限等不利因素,很多办法都行不通。此刻水手们都在甲板上且游泳技术高超,手里有枪,可以逼迫孩子执行命令,而且当时风平浪静,往海里跳,生存的希望较大。考虑了各种因素之后,船长作出决策,用枪逼孩子跳水,这也是当时唯一可行的办法。”很明显,学生在绘制双气泡图的过程中,主动对文本信息进行了比较分析,将解救方式合并、归类,并根据实际情况精准研判、科学抉择,最后有条理、系统化地呈现出思维过程。

(四)运用坐标图,引导辩证地思考

系统论视域下思维可视化工具的运用,强调辩证思考,提升创新思维能力。运用坐标图这一思维可视化工具,可以引导学生辩证地看待问题,创造性地解决问题。

比如,在《田忌赛马》一课中,学生提出了“田忌为什么会反败为胜”这个核心问题,但往往习惯于这样的回答:“因为孙膑调换了马的出场顺序,先输一场,连赢两场,最后三局两胜,赢了齐威王。”这种回答虽然准确,但只关注了对阵方法这一显性因素。孙膑为什么会选用这个办法?他又是怎么想到这个办法的呢?这种办法要想成功是否需要限定条件呢?

学生往往无法考虑到。在教学中引入坐标图,引导学生综合考虑各种要素,往上、下、左、右等四个方向多元辩证地思考问题,揣摩孙膑分析优劣、寻找对策的创新思维过程。如图4所示,往右顺向“找原因”,学生明白了田忌赛马屡赛屡败的原因是每个等级的马都比齐威王慢一点,这也是最容易看到的。但田忌能在观察思考的基础上,反向推断问题所在,寻找成功的可能性。再往左“找优势”,“只慢一点点”,也就是说田忌的上等马能跑得过齐威王的中等马和下等马,田忌的中等马能跑得过齐威王的下等马,“慢一点点”既是失败的原因,也是目前的优势所在。找到了优势之后,选用什么办法来解决问题呢?

再往上“找方法”,也就是别人想不到而孙膑想到了的办法,那就是调换出场顺序,先输一场,再赢两场,三局两胜。最后还可以多走一步,往下“找漏洞”,引导学生再次思考:这个办法在任何情况下都可行吗?还有哪些干扰因素?这就需要学生根据不断变化的环境、条件来动态调整思维程序与方向,寻找方法的“漏洞”,依据“漏洞”重新确定新的解决方案。

适切的思维可视化工具,可以更显性地呈现出事物的本质属性、原理规律与文本的价值体认、内在机理。基于系统论视域,在教学中运用思维可视化工具,引导学生学会多角度、有逻辑、系统化、辩证地思考,培养系统思维能力,有利于使语文核心素养落到实处。

参考文献:

[1] 袁劲松.系统思维智慧[M].青岛:青岛出版社,2013:2632.

[2] 赵国庆,杨宣洋,熊雅雯.论思维可视化工具教学应用的原则和着力点[J].电化教育研究,2019(9):62.

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“小学语文‘思辨性阅读与表达’任务设计与实施研究”(编号:B/2022/03/56)的阶段性研究成果。