“考什么”与“怎么考”:考试管理的校本探索

作者: 肖玉娟

摘要:考试需要整体把握“考什么”与“怎么考”的走向。在“考什么”层面,列出双向细目表,系统规划“考点”;聚焦不同学科,制定“考点清单”;鼓励学生参与命题,规范“考题结构”。在“怎么考”层面,变“统一检测”为“分层考评”,变“纸笔测试”为“笔试+面试”,变“一张卷纸定分数”为“多项素养能力考核”,变“频繁考”为“长程考”。

关键词:考试管理;考什么;怎么考

考试是对学生学完本课程后课程目标的达成度进行的评价。为了规范考试管理,我校以学科教研组为单位,成立专业命题组,整体把握“考什么”与“怎么考”的走向:深入研究课程标准,把握教学内容、教学进度及教学策略,精准“把脉”学生真实起点,让考试由“知识立意”向“能力立意”再向“素养立意”发展;从核心价值、学科素养、关键能力、必备知识“四维”角度审核试题的科学性、语言表述的规范性、情境创设的真实性以及问题设计的合理性;比较考试结果与前期预设,深化考试研究,提升教师考评水平,发展学生核心素养。

一、研究先行,精准定位“考什么”

(一)列出双向细目表,系统规划“考点”

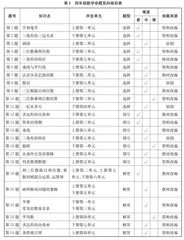

学校命题组以教材和课程标准为准绳,根据命题范围和内容,在命题角度、方法、题型上下功夫,把控试题的难易程度,体现试题的区分度。如针对四年级数学学业质量的测评,命题组根据教材内容整理知识点,确定考点,并从数学课程领域的四个学习领域进行题型分布与分值占比统计:数与代数领域的题型分布为“选择题6题,填空题4题,解答题5题”,占比为75%;图形与几何领域的题型分布为“选择题1题,填空题1题”,占比为6%;统计与概率领域的题型分布为“解答题1题”,占比为5%;综合与实践领域的题型分布为“选择题4题,填空题2题”,占比为14%。之后,命题组根据教材知识点分布,整体审视题型、题量,审核每道题目的难度系数、重点知识的考查分布、命题来源出处等,列出双向细目表(详见表1)。

(二)聚焦不同学科,制定“考点清单”

学校命题组依据课程标准、不同学科的特点和学生发展规律,制定“考点清单”。清单重视对学生知识理解和应用的考查;重视对学生实践经历、实践能力的考查;重视对学生情感、态度、立场的考查。本文主要阐释语文、数学、英语三个学科“考点清单”的类型。

热点透视语文学科的“考点清单”主要分为基础型考点清单、发展型考点清单和拓展性考点清单。基础型考点清单凸显语言文字的积累与梳理,重在指引学生通过积累语言材料和语言经验,形成良好的语感;通过观察分析,发现汉字构字组词的特点,掌握运用语言文字的规律和规范。发展型考点清单重在引导学生在语文实践活动中进行整体感知和联想想象,有效获取和传递有价值的信息,清楚得体地表达,达成生活进行沟通需要。拓展型考点清单连接课堂内外,重在拓宽语文学习和运用领域,开展阅读、梳理、探究、交流等活动,提高学生综合运用学科知识发现、分析和解决问题的能力。

数学学科的“考点清单”主要分为基本知识考点清单和核心素养考点清单。基本知识考点清单分别指向数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四个领域的知识点。核心素养考点清单与数感、符号意识、抽象能力、空间观念、推理意识、表现意识、创新意识等紧密相关。如四年级数学期末考试的基本知识考点清单内容如下:

在数与代数领域,主要考查正确计算两、三位数除以两位数;熟练计算三位数乘两位数,含中括号、小括号的整数四则混合运算;认识多位数,能对多位数进行改写和比较大小,知道一亿有多大;能够运用运算律,运算法则熟练进行运算;认识升与毫升及其之间的进率,结合实际感知其大小;会用计算器进行计算,并探索简单的规律;会用画线段图、画示意图等策略分析数量间的关系,解决实际问题。

在图形与几何领域,主要考查认识直线、射线、各类角、平行四边形和三角形,会量角、画角、作平行线和垂线;能从不同的方向观察物体的形状,根据几何图形想象物体的形状;会平移和旋转图形,清楚轴对称图形的特征;能用数对表示具体的点及具体的事物所在的位置。

在统计与概率领域,主要考查看懂统计表和简单的条形统计图,能从中获取相应的数学信息;体验数据收集的过程,感悟数据整理的意义,会简单分析与表达数据;能描述可能、不可能、一定等事件的发生,简单描述可能性的大小。

在综合与实践领域,主要考查跨学科主题学习,考查将知识内容融入主题学习和项目学习的情况。

英语学科的“考点清单”主要分为语言能力清单、文化意识清单、思维品质清单。语言能力清单主要体现在对语言的感知与积累、习得与建构、表达与交流上。文化意识清单主要体现在对语言的比较与判断、调适与沟通、感悟与内化上。思维品质清单主要体现在对语言的观察与辨析、归纳与推理、批判与创新上。

各学科命题团队在期初制定和完善“考点清单”,组织教师研究学习,便于各学科教师在教学和考核中有章可循。

(三)鼓励学生参与命题,规范“考题结构”

学校鼓励学生以个体或团队合作的形式参与命题。教师引导学生梳理知识要点,总结知识重点、难点和易错点,在此基础上探索研究,命制有质量的试题。学生在命题过程中可以采用“考同伴”“考老师”“团队互考”等形式,在问题发现中建构和巩固知识,提出科学合理的命题方案。如四年级数学期末命题中的学生自主命题环节,A同学的命题如下:

“双11”购物狂欢节告一段落,快递机器人已经上线。在北京市海淀路上出现十台快递机器人,他们走非机动车道,懂交通规则,每台一天能送约990单快件。据悉,“双11”期间累计订单量过亿。照这样推算,5万台快递机器人完成1亿单的配送任务大约需要()天(估算成整数)。

学生创设“双11”这样贴近生活的情境,很好地引发了同伴参与答题的热情。同时,这道题提供了正向激励,促使学生要运用严谨的态度、科学的方法推理计算,进而得到最终答案,让解题过程有意思,有意义。

B同学的命题如下:

根据疫情防控需要,某镇计划在周一上午7时—12时进行全镇3.5万人的核酸检测。该乡镇能在规定时间完成全员核酸采样吗?请你根据下面的信息,通过计算作出判断:信息1:全镇一共有16个核酸采样点。信息2:每个核酸采样点有2组采样人员。信息3:平均每组采样人员1小时可以采样200人次。

核酸采样的现象学生记忆犹新,据此将考点融入复合情境,让命题内容从单一走向复合,使命题结构从碎片走向整体,有效培养了学生的整体思维能力。

从命题层面规范考试,把脉“考什么”,是以考试提升学生综合素养,达成“以考促学、以考促教、教学相长”目标的重要举措,使得考试的育人效果最大化和最优化。

二、形式多元,精细探索“怎么考”

(一)变“统一检测”为“分层考评”

“分层考评”是针对学生学习的实际差异,根据学生实际的学习发展状态,确定不同的评价标准和要求,使“学困生”获得学习自信、“中等生”不断进步、“学优生”提升发展,让不同层次的学生都能“因材施考”。“分层考评”关注分层试题的命题,允许学生根据自己的实际情况灵活选择不同类型的试题,满足不同学生对知识的不同学习需求,避免存在因知识过难无法理解,或因知识过于简单而无意义学习的现象。四年级数学期末考试在考查确定位置考点时,创设了如下情境:

小明和他四个朋友家的位置用数对表示分别是:小明家(3,3)、小方家(1,1)、小伟家(4,4)、小丽家(4,3)、小夏家(3,5)。

A类试题:在现成的平面图中找到这些同学家的位置;

B类试题:小伟家在小明家的()方向;

C类试题:距离小明家最近的是()家,想象5个家庭的空间方位和相互的位置关系。

可以看出,A类试题观照全体学生,大部分学生都能完成;B类试题观照大部分学生,只要跳一跳,都能摘到“果子”;C类试题助推学生空间想象能力的培养,有助于形成对知识的整体建构,适合某些还能再往上跳一跳、摘到更多果子的学生。

(二)变“纸笔测试”为“笔试+面试”

一张试卷测不出学生的真实水平,一个分数显示不出学生的综合素养。纸笔测试标准相对单一,只能反映结果,在评价学生素养方面具有一定局限性。“笔试+面试”的考评方式可以将现实情境与知识解决相融合,将测评内容与能力培养相融合,将评估过程与素养展现相融合。本文主要阐明语文、数学、英语三个学科“笔试+面试”的考评方式。

语文学科的考评,我们在低年段取消纸笔考试,主要采用看图认字、看图说话、朗读课文等方式。到了中高年段,除了笔试的考评方式,我们还融入了诗歌朗诵、情景对话、经典诵读、即兴演讲等面试考评形式。

数学学科的考评,除了采用笔试的方式,我们还会采用动手操作“小先生”讲数学题等面试形式,考查学生的动手实践能力,以及思维能力、语言组织和表达能力。如四年级数学期末考试就采用了“笔试+面试”的考评形式。在面试考评环节,学校设计了“选择小棒搭三角形”“把正方形对折几次,说出角的度数”等实践操作类试题。面试考评过程中,我们会鼓励学生将自己完成某个试题的交际实践、创意表达、解决问题等过程制作成视频,发送到学校电台、家长群和学校公众号,让更多考评主体参与考评,以此激励学生大胆尝试,勇于表现,逐步提升综合素养。

英语学科的考评,除了笔试的方式,我们还会融入口语训练、情景对话、写作表达等面试形式考评学生。

(三)变“一张卷纸定分数”为“多项素养能力考核”

学校认真落实《义务教育质量评价指南》,统筹好考试、作业、日常评价等方面的关系,完善考评体系,变“一张卷纸定分数”为“多项素养能力考核”,全方位体现科学评价、“绿色”评价。

学校建立线上教育云平台,为每位学生设立“成长档案”:“过程记录平台”用图片、视频、文字等方式记录学生的学习过程;“互动交流平台”,以同伴互评、家长留言、教师点评等方式,激励学生多向互动交流,展示思维成长经历;“成果分享平台”,以活动感悟、媒介展示、获奖证书等形式,记录学生的学习成果。如考核四年级学生的数学素养能力时,学校根据考点命制了“三角形的稳定性运用在生活中的哪些地方?你能通过具体实物或动手操作说明吗?”的试题。一石激起千层浪,这道试题较好地激发了学生的参与积极性。他们运用语言阐述、图片验证、视频展示等形式展示自己的想法和做法。几个“平台”同步加持考评学生的学习过程,保证了考评的全面性、科学性与合理性。学校也鼓励学生利用平台和老师、同伴分享交流自己参与活动时的创新精神、学习收获等,呼吁同学、家长、老师即时评价,增强学生的参与自信。

学校会在“考点清单”中列出跨学科实践性活动,倡导学生联合课堂内外、学校内外,拓宽学习和应用领域。在活动中期或学期结束,学校会进行多形式多角度的即时性评价,并在学生成长记录册中记载存档。

由“一张卷纸定分数”变为“多项素养能力考核”,既考查了学生的综合能力,又让学生体验到了考评的乐趣和快乐,促进了学生全面而个性的发展。

(四)变“频繁考”为“长程考”

我们不组织周考、月考、单元考等各类考试,也不以测试、测验、限时练等各种名义变相组织考试,杜绝频繁考试。我们在每学期仅组织一次期末考试,考试命题在题型设计、题量和难度、评分标准等方面都有严格要求,不考偏题、怪题、难题,注重考查基础知识、基本技能,适量增加开放性、应用性、探究性、操作性试题的比例。考试结果以等级制的形式呈现,不排名,不公布,切实减轻学生学习压力和负担。

考试,莫以成绩“论”英雄。“双减”背景下,我们要“论”的,是学生学习的思维模式、阅读能力、表达能力、活动能力……从“考什么”到“怎么考”的探索与实践,有效减轻了学生的负担,也对教师提出了更多要求:要把握育人导向,在教学研究上花更多精力,在考试评价上想更多对策,不断锤炼教书育人的本领。