有一种“补课”,是师生“双补”

作者: 贲友林

摘要:教学遗憾是遗憾在教学场域的表现,是遗憾的普遍共性与教学场域特性相结合的产物。教学遗憾虽已成事实,但可以改正与改进,即建立一种师生“双补”机制:教师给学生“补课”,是后续课堂对前一节课教学的补充与延续;教师给自己“补课”,是弥补自己的教学遗憾,对原先的教学设计与安排作出完善与改进,对自己的教学行为作出调整与修正。

关键词:小学数学;补课;教学遗憾;教学改进

“平行四边形和梯形的认识”这部分教学内容,教材是分两课时安排的:一课时教学平行四边形的认识,一课时教学梯形的认识。我将平行四边形与梯形的认识整合起来,仍然为两课时:第一课时,认识平行四边形与梯形的特征;第二课时,教学平行四边形与梯形的高。课前,我让学生独立完成的“小研究”中有这样的任务:画平行四边形与梯形的高,写出你的发现。

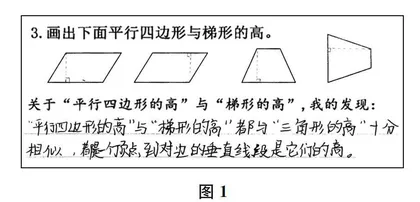

学生王辰羽是这样做的(见图1)。

从王辰羽所写的“发现”可以看出,她把平行四边形的高、梯形的高与三角形的高联系起来思考,并且抓住了本质:平行四边形、梯形与三角形的高,都是一个顶点到对边的垂直线段。

课堂上,我展示了王辰羽的“小研究”,并让王辰羽与全班交流了她的“发现”。课,就这样过去了。

下课回到办公室之后,我继续回味王辰羽的“发现”。我想,是不是因为“小研究”的材料中,平行四边形的高与梯形的高被放在一起了,才引发了学生的联系思考?我提醒自己:学生的优秀表现,不要都归功于自己。我得了解,王辰羽的想法从何而来?王辰羽怎么想到这样的“发现”的?于是,我又赶到教室准备访谈王辰羽。她刚要解释,上课的音乐声响起来了。因为赶着上后一节课,她没有来得及回答。中午,我收到了王辰羽写的“解释”材料(见图2)。

学生遇上不会或不太确定的新问题,回想之前学习的与之相关、相像的问题,借助已知探索新知,并将新问题与已学问题联系起来思考。这,是不是“会学习”“会思考”的表现?这,是不是需要教师以此为案例,教更多的学生也学会这样思考?

这也让我发现了自己前一节课的教学遗憾,即对王辰羽的“发现”利用率不足。于是,我生成了下一节课的教学安排:和全班继续交流王辰羽如何想到“发现”的。

第二天的数学课有这样的教学片段:

师昨天课上,我们表扬了王辰羽的“发现”,(出示图1)请大家再读一读王辰羽的“发现”。(学生读)王辰羽的“发现”写得很好!下课后,我就问王辰羽是怎么想到这个发现的。王辰羽写给我看了。

(教师出示图2,并邀请王辰羽讲述她是怎样想到自己的“发现”的。王辰羽讲完,全班掌声。)

师我们来学习一下。要画平行四边形、梯形的高,王辰羽说“我不太确定”,这时,她是怎样想的?

生依照三角形高的画法画平行四边形和梯形的高。

师(把图2中“依照”二字圈画出来)我们学过了三角形的高,“依照”我们学过的内容,画平行四边形的高、梯形的高。画完之后,她又是怎样想的?

生联系。

师对呀,她联系三角形的高、平行四边形的高、梯形的高,发现它们相似的地方,高都是——从一个顶点到对边的垂直线段。(学生一边回答,教师一边在图1中圈画出“一个顶点”“对边”“垂直线段”)这时候,王辰羽写下她的“发现”。当我们遇到一个问题,感觉不太会的时候,我们可以想想——

生以前学过的问题。

师对!想想以前学过的和它有关的问题、和它相似的问题,再来看当下的问题,可以怎样想、怎样做,并且要把新的问题和以前的问题——

生联系。

师联系起来思考。如果你听懂了王辰羽是怎样想的,下次你也能像王辰羽这样想,请再次把掌声送给王辰羽。(全班掌声)我们不仅要学王辰羽的“发现”是什么,我们还要学王辰羽怎样想到这个“发现”的。

第二天的课,为什么要这样上?展示王辰羽的“发现”,是让全班学生学习王辰羽的想法;展示王辰羽想法的由来,是让全班学生学习王辰羽思考问题的方法。上述教学,其实是给前一天的课堂“补课”。说到补课,很多人马上想到的是教师给学生补课。一节课上完了,因为学生学习未能到位,教师需要给学生补课。是否想过,还有一种情形:教师发现自己教学中的遗憾与缺漏,发现自己课堂中还有可以促进学生发展的资源与契机。于是,这节课的“不足”下节课“补”。这样的“补课”,是教师给学生“补课”,是后续课堂对前一节课教学的补充与延续;这样的“补课”,还是教师给自己“补课”,是教师弥补自己的教学遗憾,对原先的教学设计与安排作出完善与改进,对自己的教学行为作出调整与修正。这样的“师生双补”,是为了促进学生得到更多的收获与更好的发展,促进教师实现教学能力的升级和教学观念的提升。

这样的“补课”,是对课堂教学的一种解放。以往我们总期待教师在一节课内把方方面面的问题处理得滴水不漏,教学内容安排上的“课时主义”、教学过程处理中的“完美主义”,往往未能促进课堂教学,反而成为教学的羁绊,束缚了教师和教学。教学,不是一次性完成的。学习,也不是一蹴而就的。后一节课,是前一节课教与学的继续。这节课中有不足,下节课可以补。这样的补课,给教师松绑,让教学更舒展、自由,体现了教学的连续性、整体性。

这样的“补课”,是对教学遗憾的重新认识与正确处置。从事遗憾问题研究的孙鹤教授指出:“我们不能没有欲望,也不能没有情感,更不能没有遗憾。”[1]这句话说出了遗憾“无处不在、无处不有、无人不系、无人能免”的特点。教学遗憾亦如此。教学遗憾是遗憾在教学场域的表现,是遗憾的普遍共性与教学场域特性相结合的产物。于漪老师说:“教育事业真正是遗憾的事业,教师责任大如天,追求永无止境。与其说我做了一辈子教师,不如说我一辈子学做教师。”[2]于永正老师指出:“遗憾,意味着反省,意味着认识的升华,意味着进步与提高。”[3]发现教学遗憾,其实不是教学的终点,而是新的教学的起点,其给课堂教学画上的不是句号,而是冒号。“补课”机制告诉我们,教学遗憾虽已成事实,但可以改正与改进。教学遗憾,可以转化为“遗憾的艺术”。

这样的“补课”,能促进教师与学生共同发展。教学遗憾也表现为渴望进一步优化教学的迫切感。教师发现教学中的遗憾与不足,在“补”的过程中将其转化为对学生发展有意义、有价值的资源,赋予教师以自我更新、发展、进化的内在动力。这体现了教学以学生的发展为中心。教师在这样的过程中实现了持续性的专业发展,推动了自己的教学理解不断深入,唤醒了教学想象与教学创造。教学,成为教学相长、师生双赢的过程。

这样的“补课”,是课堂教学的需要,是师生发展的需要,因为它体现了“教无止境”的教育追求。在日常教学中,这样的“补课”可以多一些。

如何让这样有意思、有意义的“补课”故事发生?

首要的是,我们要接纳自己课堂的“不完美”,让“补课”故事的发生有基础。

我们要在自己的课堂中,发现并心平气和地接纳自己教学中的不足与遗憾。完美的课堂,是我们的追求。但真实的课堂,总有或多或少的遗憾,是不完美的。以往,我们是回避教学遗憾的。其实,教学遗憾已经真实地发生,我们是否发现了遗憾,是首先要追问自己的。叶澜教授强调:课堂中“宁要真实的遗憾,不要虚假的完美”。[4]发现了遗憾,也就发现了自己课堂教学的成长空间。面对教学遗憾,我们需要的不是面对过去的懊恼,而是面对未来的建设。“补课”,就是让已有的遗憾不再延续。

重要的是,我们要通过反思等方式主动发现教学遗憾,让“补课”故事的发生有可能。

教学遗憾,其实是处于隐蔽、缄默状态的,是需要教师主动再认识自己的课堂教学的。宋立华教授指出:教学遗憾是对不真实的条件或可能性进行替换的反事实思维的产物。反事实思维是美国著名心理学家卡尼曼等人在1982年提出的,它是在头脑中撤销已经发生过的事件,然后想象原本可能会出现而实际并没有出现的一种思维活动,即将过去发生的事实在头脑中进行重构。[5]

如何发现自己课堂的教学遗憾?这需要我们进一步强化课堂教学的复盘、反思意识。谈及反思,大家都很熟悉。有的学校甚至要求教师撰写的教案中要有教学反思环节,并且要求教师一个学期要撰写不少于10篇的教学反思文章,每篇教学反思文章不少于1000字。不过,回到教学实际场景中,我们也发现,有教师为了完成这样的“反思”任务而写了较多的假话、空话、套话。

我们需要坚持真实地反思,持续地反思,有效地反思,反思真实的自己。我们需要改进反思的方式,积极用技术来赋能。如将学生带到录播教室上课,或在教室内借助手机等设备,将自己的课堂摄录下来。回看课堂视频,可以发现自己课堂中较多的被忽略的地方。我们不仅要看到“台前”,更要看到“幕后”,即不仅要看到教与学的场景,还要激活与再现当时教师之所思。如,课堂中,我们倾听学生的发言,关注学生的想法是什么,还要想想:学生为什么会有这样的想法?学生这样的想法从何而来?回看课堂视频,我们会对之前教学活动的结果不甚满意,进而在头脑中进行否定,然后表征出原本可能发生但现实并未发生的想象结果。我们往往会这样思考与表达:“如果……就……”“要是……就好了”。

必要的是,我们在反思之后的行动,让“补课”故事的发生有意义。

罗祖兵教授指出:教学遗憾的价值事实上不是指它本身具有价值,而是指教师意识到并积极应对遗憾后所产生的价值。[6]教师通过反思,主动发现教学遗憾,觉察到现实教学与理想教学的差异所在,找到后续教学的切入点,让教学遗憾成为新的教学的生长点,成为学生更好发展的增长点。而这,需要后续教学来落实。我们不仅要重视反思,更要重视反思之后的行动。行动,让反事实思维生成的教学遗憾,重新生成新的事实。我们不仅要提升自己的反思力,更要提升自己的行动力。因为行动,才成就了“故事”,避免让遗憾成为“事故”。

对于如何反思,我们是不是也要给自己“补课”?在日复一日的教学生活中,我们已经习惯了一些做法与想法。我们很少对这些“习以为常”的行为与思考进行反思。比如,观课,我们往往想到的是“观他人的课”,其实,我们还需要“观自己的课”。本文就是观自己课堂后的反思记录。再如,课堂反思,我们往往只是写下那些“待查”的文字,实际上,还需要对自己的所做所思再“三思”,留下给自己愿意再读、再思、再品的文字。

回到课堂,反思因教学遗憾而生成的“补课”,我们发现,这样的师生“双补”,对教师而言,让教学的过程成为“学教”的过程;对学生而言,让课堂学习的过程成为连续的、深入的、进阶的学习过程。课堂教学,永远在路上;课堂教学,永远是未完成的状态;课堂教学,永远有更好的可能。

参考文献:

[1] 孙鹤.自觉论[M].北京:当代世界出版社,2002:364.

[2] 于漪.岁月如歌[M].上海:上海教育出版社,2007:193.

[3] 于永正.教海漫记(增订版)[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005:116.

[4] 张向众,叶澜.“新基础教育”研究手册[M].福州:福建教育出版社,2015:34.

[5] 宋立华.论教学遗憾[J].教育理论与实践,2024(8):4347.

[6] 罗祖兵,赵力慧.教学遗憾及其应对策略[J].课程·教材·教法,2024(2):71-77.