神话教学的“读”“讲”“编”

作者: 王金涛

摘 要:引领学生读好神话、讲好神话与编好神话,是神话教学的应然视角。可以从“很久很久以前”的独特表达去突破,引领学生读好神话;把握“照着讲”“接着讲”与“拓着讲”三个层次,引领学生讲好神话;有针对性地引导学生对接生活实际、用好已有阅读积累,在联结“已知”和“未知”中编好神话。

关键词:小学语文;神话教学;读神话;讲神话;编神话

世界是如何起源的?人类是怎么样产生的?神和英雄是怎样生活的?……当学生阅读一篇篇神话提出一个个问题的时候,我们该如何“用神话的方式”引领他们领悟神话的精髓,自由遨游于神话的海洋?教材以单篇或单元的形式选入多篇神话,以其神奇的想象为教与学带来无限活力与张力[1]。引领学生读好神话、讲好神话与编好神话,在守正与传承中接受传统文化教育,夯实文化自信,是神话教学的应然视角。

一、读好神话:从“很久很久以前”的独特表达去突破

教材中的神话素材非常丰富:二年级下册以单篇课文的形式,选入《羿射九日》《黄帝的传说》;四年级上册以单元的形式,选入《盘古开天地》《精卫填海》《普罗米修斯》《女娲补天》四篇神话;五年级上册选入《牛郎织女(一)》《牛郎织女(二)》两篇神话。四年级上册的《快乐读书吧》回应单元神话内容,介绍了中外神话,并以“很久很久以前”为话题,通过一连串的问题,激发学生阅读神话的兴趣与思考。可以说,“很久很久以前”的独特表述是神话的标志,能串联出许多好玩、有意思的话题。

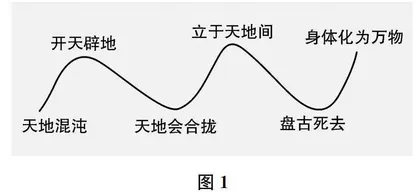

我们的祖先对世界的许多问题都抱有强烈的好奇心,他们尝试用神话的方式作出解释,并依靠口头讲述使其代代相传。于是,“很久很久以前”,我们的祖先发现:盘古开天地,创造了世界;女娲造人,创造了人类……的确,我们的祖先给出的答案似乎与今天的科学解释是相悖的或不科学的。但这,恰恰是神话的魅力所在。神话起源于原始社会。依据当代中国神话学大师袁珂的研究与推断,“早期原始先民用神话思维的眼光看世界”[2]。所谓的“神话思维”,简单理解就是想象和推想。这些想象和推想,是有一定依据的,不是架空的玄想。因为,古代每一时期的神话所包含的特定意义,都离不开当时人类的现实生活、劳动和斗争,不是凭空推想。[3]如盘古开天地、女娲炼石补天、羿射九日等,都是很久很久以前我们的先民对他们现实生活、劳动和斗争的想象和推想。由此,我们也可以这样理解:神话也是学生认识世界的一种方式。

神话大多以“很久很久以前”开头,就是想为我们营造一种神秘感,创设可以无限想象的空间。这实际上也是神话“神奇”的地方——“这个故事发生在‘很久很久以前’,你们自己去想象发生在多久以前吧”“‘很久很久以前’究竟发生了什么?你们自己去想象、去探究吧”……神话中神奇的世界、神奇的人物、神奇的情节、神奇的器皿……很容易激发学生的好奇心、想象力和求知欲。

二、讲好神话:把握“照着讲”“接着讲”“拓着讲”三个层次

神话历经千年仍受到大众的欢迎,源于其便于口头讲述、代代相传的特点。领悟和把握神话内容,最基本的要求是讲好神话。选入教材的神话,从不同层面提出了“讲”的要求:《羿射九日》,需根据课后提供的表格内容讲一讲这个故事,注重起因、经过和结果;《黄帝的传说》,需借助“看到什么—想到什么—怎样做的—结果怎样”的提示,讲一讲皇帝造车和造船的故事;《盘古开天地》,需从课文中找出自己认为神奇的地方,说说盘古开天地的过程,也可以课后收集中国的神话读一读,然后讲给同学听;《精卫填海》是文言文,需结合注释,用自己的话讲讲精卫填海的故事;《普罗米修斯》,需按照起因、经过、结果的顺序,讲一讲普罗米修斯“盗”火的故事;《女娲补天》,需发挥自己的想象,试着把女娲从各地拣来五种颜色石头的过程说清楚、说生动;《牛郎织女(一)》《牛郎织女(二)》,需发挥想象把情节说得更具体,再和同学演一演,也可以在其他民间故事中找出自己觉得不可思议的情节,和同学交流。

如何讲述?需要教师遵循学生的接受心理和认知规律;引导学生把握“照着讲”“接着讲”“拓着讲”这样由浅入深、由易到难、循序渐进的三个层次讲。第一层次的“照着讲”属于铺垫性工作,就是我们常说的复述,要求学生原原本本地将神话的内容“复原”。第二层次的“接着讲”是对学生讲述神话故事提出的更高层级的要求,需要学生“有声有色讲得好”。这需要学生能对故事细节进行润色,做到讲具体,讲生动。第三层次的“拓着讲”,是最高层级的要求,需要学生的讲述达到“创意无穷有拓展”。达成这一目标,需要学生对同一主题的神话内容作出拓展,让神话内容与现实生活紧密联系起来,使之“变现”,在传承中丰富与发展神话。

(一)“照着讲”:照着原文讲,讲出原汁原味

“照着讲”不是“照本宣科”“依葫芦画瓢”,而是让学生在读懂、读透神话的基础上,按照原文的顺序和要求,把神话讲正确、讲清楚。“照着讲”既是对传统文化的守正传承,也是我们获取知识的现实需要。“从神话里我们可以看到古代劳动人民的思想观念是怎样的:他们怎样设想世界的构成,怎样歌颂人民的英雄,怎样向往生活过得更美好,怎样赞美劳动和斗争等等。”[4]当下,我们可以“照着讲”的文本有《山海经》《中国神话故事集》《神话故事新编》等。教材中选编的《盘古开天地》《女娲补天》等均由袁珂整理,在选入时有改动,表达更贴近小学生,适合学生照着讲。如讲述耳熟能详的《羿射九日》,依据课后提供的表格讲故事,需要把握两点:一是按照“起因、经过和结果”的顺序讲;二是根据提示回应故事的内容,尤其是“你觉得故事里哪些内容很神奇?”要带着对文本语言的揣摩与咀嚼,把神话原有的情节甚至细节讲出来。如果仅仅是讲讲故事的大概,是讲不出神话故事的味道的。如讲述“经过”部分,仅以一句“弈射下了九个太阳,留下了最后一个”笼统概括,是讲不了神话的神奇的。再对照原文讲——

他翻过九十九座高山,跨过九十九条大河,来到东海边。他登上一座大山,搭上神箭,拉开神弓,对准天上的一个太阳,嗖地就是一箭。那个太阳一下子爆裂开,一团团火球到处乱窜,接着,噗噗地掉在地上。

是不是这样一讲就把神话的神奇和想象讲出来了?

“照着讲”的依据有很多,如照着“提示”讲,照着课文讲,照着《中国神话故事》讲……但无论是照着什么讲,都不能曲解神话故事原来的内容,不能天马行空地乱讲,而是要原原本本、真真切切地讲好故事,以保证美好的神话能代代相传。这也是对中国传统文化的尊重与传承。

(二)“接着讲”:接续想象讲,讲出神奇之处

简单地说,“接着讲”是在原来神话故事基础上的接续想象,是把神话故事讲得具体生动,讲出神话的神奇之处。如在讲述《女娲补天》时,“阅读提示”提示学生要发挥自己的想象,试着把女娲从各地拣来五种颜色石头的过程说清楚、说生动。此时,我们该如何引导学生“接着讲”呢?来看一个教学片段:

师要想把女娲补天的故事说得更生动,除了书中已有的情节,还得融入我们奇妙的想象。这也是“学习提示”中的第三个任务,一起读。

(学生齐读“阅读提示”的要求。)

师女娲拣五色石的过程,全文只用了一句话,你来读?

生女娲先从各地拣来赤、青、黄、白、黑五种颜色的石头,燃起神火熔炼。

师这句话略写了女娲拣石的过程,需要我们去想象、补充。仔细读读这句话,你认为在哪些地方展开想象,可以帮助我们把故事说得更生动?

生我觉得“各地”这个词说明五色石分布在不同的地方。

师展开你们神奇的想象,说说五色石可能分别在哪里?

生赤色石可能在火焰山。

生也可能在火山旁边。

生青色石可能藏在原始森林里。

生黄色石可能在茫茫大漠中。

生白色石也许在云朵里。

生还可能在极寒的雪山上。

师你们的想象太丰富了。不过没听到黑色石的下落,有人想到了吗?

生黑色石可能藏在黑漆漆的山洞里。

生也可能藏在黑龙的体内。

师天南海北,地点相距甚远,看来拣五色石确实是一项巨大而又艰难的工作。你们想象一下,女娲拣石的过程会一帆风顺吗?

生不会,她可能会遇到各种各样的困难。

师继续放飞想象,推想女娲去哪里拣什么颜色的石头,在这过程中可能会遇到什么困难。想好了和同桌一起讨论。

生她去火山旁拣赤色石时,被滚烫的岩浆烫伤了。可一想到人们还在水深火热中,自己必须拣赤色石去补天,她就不顾疼痛继续坚持下来。

师你真了不起,还想到了女娲的心理活动。谁能学着这位同学的发言继续想象?

(学生想象并练说故事,结合评价表互相点评。)

上述教学依循“阅读提示”展开,以具体的学习任务驱动学生想象,不仅是对课程标准中“学习任务”的积极回应,也是讲好神话的重要支点。教师的引导“要想把女娲补天的故事说得更生动,除了书中已有的情节,还得融入我们奇妙的想象”,很好地诠释了“接着讲”的精髓——要照着书本“讲好已有的情节”,还要“融入我们奇妙的想象”。当然,这都需要建立在充分理解神话内容的基础上。“在哪里拣?”“遇到哪些困难?”……适切的理解,适时的互评、互启、互补,全方位地激发着学生的好奇心、想象力和求知欲,助力他们讲好神话。

“接着讲”同样是从学生语文生活实际出发,建立与生活的联系,让想象有理有据,保证神话的神奇。如讲述《精卫填海》,“照着讲”时,要让学生讲出精卫对命运的不屈,讲出精卫即使化为一只小鸟也要填平大海的坚持;“接着讲”时,要让学生讲出在当下,“如果是我,我又会怎么想、怎么做”“在今天是否会有这样像精卫一样的人”,等等。由此,“接着讲”时,学生不能凭空想象,天马行空,要与真实生活搭建关联,讲出守正创新,讲出传承与发展。

(三)“拓着讲”:拓宽思路讲,讲出与现实的关联

依据袁珂对神话的研究,“神话是从劳动中产生出来的”“远古时代劳动人民创造神话,不是根据抽象的思想,而是根据在劳动过程中的具体感受和企求,所以我们说,神话是从劳动中产生出来的。”[5]由此可见,尽管神话非常神奇,充满想象力,但是仍然没有脱离当时人类的现实生活、劳动和斗争。

“拓着讲”,体现在拓展讲述更多与现实主题相关的神话。如同样是关于“火”的神话,古希腊有普罗米修斯“盗”火的故事,中国有“钻木取火”的古老传说。对此,我们可以这样做:启发学生在讲普罗米修斯“盗”火故事的同时,拓展关于“火”的其他中国神话故事。因为“取火这件事,史传上有的记载到燧人名下,也有的记载到伏羲名下,更有的记载到皇帝名下,可见古来原无定说”。[6]这些同主题的神话素材,都可以渗透在“拓着讲”的内容里,拓展学生认知,丰富学生想象,感受不同国度人类对于“火”的想象以及因此产生的神话的独特魅力。

“拓着讲”,还体现在让神话内容“变现”。高尔基在《苏联的文学》里这样讲:

在远古时代,人民就已经梦想能够在空中飞行,于是有关于“飞毯”的故事;梦想加快走路的速度,于是有“快靴”的故事;梦想在一夜之间修造很好的住宅,甚至“宫殿”等。

自然,这些不过都是神话的幻想,可是这些幻想,不是都已经被今天的科学实现了吗?今天的飞机、火车、电动织布机、住房快速施工法等,不是都已经代替了远古时代神话中的幻想了吗?而神话,在若干世纪以前,就已经构成幻想,想到了这些事物。从某种意义上来说,某些神话实在可以称为“幻想的科学”。[7]

同样的,如远古时代的“嫦娥奔月”,代表了中国神话幻想的高峰。人竟然可以飞入月宫?月亮上还能住人?想象如此奇妙神奇,在今天已经成为事实——载人宇宙飞船已经登上月球,“嫦娥奔月”的神话已成为科学的现实,中国人的飞天梦已经实现,“天宫课堂”已经开课……中国最早的一部神话经典《山海经》中的诸多神话人物、情节,已被演绎为今天的科学符号,并被赋予时代的色彩与“新的故事”,象征科技的进步与民族的精神。