内容概括类试题评分标准的研制及其启示

作者: 杨峰权

摘要:内容概括类试题是小学语文测评中必不可少的内容,题型既有客观题,又有主观题;概括的范围涵盖自然段、特指的内容和整篇文章。无论是日常练习还是考试评价,内容概括类试题都存在评分标准模糊的问题。研制具有一定科学性的内容概括类试题评分标准,并以实验的方式验证其对学习的积极影响,据此提出几点启示,有利于切实提升学生的概括能力。

关键词:小学语文;内容概括类试题;评分标准;概括能力

内容概括类试题是小学语文测评中必不可少的内容,题型既有客观题,又有主观题;概括的范围涵盖自然段、特指的内容和整篇文章。梳理《义务教育语文课程标准2022年版》(以下简称“课标”)和统编语文教材中对概括能力的相关要求,可以发现概括能力的培养贯穿各个学段,且具有渐进性。然而,无论是日常练习还是考试评价,内容概括类试题都存在评分标准模糊的问题。很多教师往往依赖参考答案来评价,缺乏对评分标准的主动建构。因此,研制具有一定科学性的内容概括类试题评分标准,并以实验的方式验证其对学习的积极影响,据此提出几点启示,有利于切实提升学生的概括能力。

一、内容概括类试题评分标准的研制思路

(一)通过理论分析构建框架

从信息加工论的观点来看,“阅读认知过程就是阅读者对文献信息的输入、检测、存贮、加工、输出和反馈的信息加工过程。”[1]布卢姆将认知领域的目标分为记忆、理解、运用、分析、评价和创造六个层次,“理解”包含解释、举例、分类、概要、推论、比较、说明,其中“概要”是“理解”中的一种认知类型。阅读是一种认知过程,从认知过程来说,概括就是提取关键信息。张必隐更是直接指出“阅读是从书面材料中获取信息并影响读者的非智力因素的过程”[2]。施茂枝在谈及小学语文阅读能力要素和评价指标时指出:“概括是用扼要的语言浓缩文章的全部或局部,或化具体为抽象,是把文章读薄的过程。”[3]其对“概括”的语言阐述更为形象,如“浓缩”“读薄”。因此,笔者认为“概括”应该主要包含关键信息的提取和语言表达的简明两个要素。

综合以上分析,内容概括类试题评分标准的框架便可确定为“提取关键信息”和“语言表达”,其能力指向是:提取关键信息要准确,语言表达要简明。但这两个维度并不能平均赋分,因为“提取关键信息”起前提性、决定性作用,如果提取的关键信息是错误的,就没有讨论语言表达的必要了。根据权重,笔者认为两者合适的赋分占比应为:“提取关键信息”占60%—70%,“语言表达”占30%—40%。

(二)在测试中共同构建标准

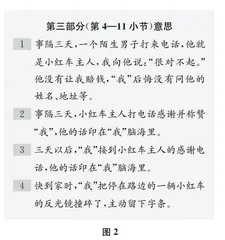

作为建构者,需要根据以上框架,通过前期测试,在协商和碰撞中完成具体标准的建构。笔者选择我校四年级四个班165名学生作为测试对象,选择一篇不到500字的叙事类文本《诚实与信任》作为测试内容。为了突出主要问题,在任课教师零指导的状态下,让学生在15分钟内,只概括写出文章第一部分(第1小节)和第三部分(第4—11小节)的意思。对学生的典型答案样例做梳理,详见图1和图2。

在第一部分内容概括中,答案1存在语病,“我”没有加引号;答案2的关键信息中缺少了“我”,且信息有错误,不是“回老家”,而是“回布鲁塞尔”或“回家”;答案3的关键信息提取正确,语言简明;答案4语言啰唆,“天很黑,又有点雾”是造成“能见度低”的原因,只留一点即可。在第三部分内容概括中,答案1的关键信息提取正确,但有重复,“陌生男子”就是“小红车主人”,而且语言有描写性成分;答案2和答案3都是正确的,只是角度不一样;答案4学生应该是看错题目了,造成所呈现的信息与第一部分完全不一致。

根据测试答案样例,笔者引导学生与教师共同展开讨论:如果概括文章内容的分值最高分是3分,最低分是0分,你给每个答案多少分?为什么?整理师生的讨论,可得出内容概括类试题的评分标准,如下页表1所示。其中,C级答案具有一定的复杂性,一般来说,关键信息的提取出现一处错误,可扣除0.5分,多则累加;语言表达中出现3处以上错误不得分,如错误不影响语意表达,也可以适当得分。

二、评分标准对学习效果的影响:一项实验探究

(一)确定实验方式

为了进一步验证内容概括类试题的评分标准对学生产生的影响,笔者的团队继续开展教学实验研究。

一是确立两个月左右的实验周期,直到实验数据能体现统计学意义为止。为了不加重学生的学业负担,每周进行一次专项练习。二是选择和前测文本相类似的叙事类文本,并编制概括文章两个部分意思的练习题(每题3分,共6分)以及参考答案。三是根据前测的数据,确定实验组和对照组。前测中四个班学生的答题正确率是:A班78%,B班79.2%,C班75.7%,D班81.2%。全年级学生得分正确率为78.5%。我们选择A班为实验组,B班为对照组。随后的实验中,每次练习前,教师都让实验组学生温习“概括文章内容的评分标准”,完成练习后,利用评分标准进行自我评价;随后,教师批阅,再让学生对照参考答案进行订正。而对照组的要求是,学生完成与实验组学生相同的练习,教师批阅后,为学生提供和实验组相同的参考答案,并要求学生自行订正。

(二)设计实验试题

实验期间,共有五次试题设计,共分为两大类。前三次练习题型是相同的,即概括文章中指定部分的主要内容,是一种指向性概括。《给予是快乐的》概括的是文章第一、二两部分的内容,《蜗牛搬家》和《中彩那天》概括的是文章第二、三部分的内容。但后两篇《青虫之爱》和《父亲都是艺术家》的试题分别为:“交谈中,‘我’的好友回忆了与虫子有关的哪两件事?请用简明的语言概括。”“第六、第七自然段从两个方面写了学生父亲心灵手巧,请用简洁的语言概括。”后两次练习的题目明显和前三次不同,是围绕某个中心的定向性概括。指向性概括和定向性概括的主要不同在于前者提取关键信息的范围是明确的,而后者需要提取的信息是隐蔽的,也可能是分散的。如《青虫之爱》开头第一小节就写了“作者回忆好友曾经被虫子吓晕”,但这是“我”的回忆,不是“好友”的回忆,第二小节写“我发现好友在我家择菜时遇到一条大青虫”……如果学生审题不清,正确率自然不会高。因此,提取关键信息,定向性概括比指向性概括难度要大。

(三)实验结果简析

笔者团队利用“GraphPad Prism”软件对学生每次练习的得分进行统计,发现前测中实验组A班的得分略低于对照组B班,第一次练习依然如此。从第二、第三次练习开始,实验组A班得分超越B班,但无统计学意义;第四和第五次,实验组A班得分明显超过B班,且差异具有统计学意义(p<0.05),详见图3、图4。对比两组数据,我们认为如果“概括文章内容的评分标准”成为学生评价的工具和概括文章内容的支架,其对学生完成概括文章内容是有所裨益的。这一实验也验证了新西兰著名教育家约翰·哈蒂所言:“许多有关学生自我评价、自我评估、自我监督和自我学习的观点的基础是学生对他们在哪里、去哪里、到哪之后会怎么样,以及下一步将去哪里有合理的理解:也就是说他们有清晰的目标、学习目的以及成功标准。”[4]

从五次练习的数据看,实验班学生精准提取关键信息的意识和能力逐渐强于对照班。在前测《诚实与信任》文本中,两个班级都有10%的学生提取信息完全错误,甚至没有仔细审题,错把概括第三部分当成第二部分;实验班提取信息有错误、有缺失的学生多于对照班。实验阶段,前三次练习中,两个班提取信息完全错误的学生都明显减少;从第二、第三次练习开始,实验班提取信息有错误、有缺失的学生少于对照班。最后两次“定向概括”的练习中,在信息精准提取方面,实验班明显强于对照班,也是拉开差距的关键点;在语言概括简明方面,两个班在语言啰唆方面的问题都有改观,但实验班学生的能力提升较为明显。

三、几点启示

(一)日常教学中要注重概括方法的渗透

从学生五次练习的答案来看,关键信息提取中出现问题最多的是“有缺失”;语言表达方面问题较多的是“啰唆”“有语病”“有描写”。这些结果告诉我们,概括分析的精准与全面、语言表达的精练与流畅,都不是几次专项的概括训练就能实现的。学生的概括能力主要依赖日常的阅读教学。为此,笔者有两点建议:

一是教师要扎实落实“点”上的能力形成。要正确解读教材,教概括的方法结构,教概括的过程结构,扎实落实每一次训练的能力点。如三年级上册第六单元语文要素为“借助关键语句了解一段话的意思”,这是教材第一次明确指出训练学生的概括能力。教学中,我们要引导学生明晰以下问题:什么是关键句?关键句体现一段话的哪些信息?关键句的位置在哪里?关键句概括成一段话,段意需不需要改造?这可以提炼为什么概括方法?这个单元以及以前所学的课文中都有关键句吗,它们有什么不同?即从一开始就把概括的评价标准渗透其中,让学生明白关键句中都提取了什么样的“关键信息”,“语言表达简明”是什么样的。

二是教师要充分考虑“面”上的逻辑递进。学生的概括能力是一个螺旋上升的过程,教师要增强对课标、教材设计的逻辑递进的理解。第一学段,课标在“学业质量”中提出“在阅读过程中能根据提示提取文本的显性信息”,教材则从一年级下册第14课《要下雨了》课后习题中便首次提出“朗读课文,说说故事里有哪些小动物/想想燕子、小鱼、蚂蚁下雨前都在干什么”。第二学段是概括训练的重点阶段,课标要求“能初步把握文章的主要内容,体会文章表达的思想感情”,“在阅读过程中能提取主要信息;能复述读过的故事,概括文本内容”。教材中,从三年级到四年级,概括的范围由段到篇,以叙事性文本为对象。第三学段主要以巩固性练习为主,课标要求“能概括说明性文章的主要内容或简单的非连续文本的关键信息;独立阅读散文、小说、诗歌等文学作品,在阅读过程中能获取主要内容”。教材六年级上册第八单元对概括的要求做了整体性回顾,六年级下册提出了写作品梗概的要求。因此,教师应指导学生逐渐掌握概括文章内容的方法,如摘句法、要素法、合并法、题示法等。学生掌握了概括的方法,自然更容易理解和使用“概括文章内容的评分标准”。

(二)试题文本的选择要适合概括练习

试题文本的类型与难易度会影响学生概括能力的提升。根据SOLO分类理论,小学生思维发展主要涉及两个阶段:第一阶段为1—3年级,学生大多仅能概括单一事件,所以试题文本的选择最好为简单描述一件事的记叙文,概括的范围主要是自然段的段意,题型可以是画线、填空、选择、问答题;第二阶段为4—6年级,学生的思维发展使其可以概括较复杂的事件,因此试题文本选择最好为较复杂地描述一件事或多件事的记叙文,概括范围既可以是部分,也可以是整体,题型以填空、选择、问答题为主。

(三)评价标准的使用要侧重灵活评定

评分标准是一种可供使用的工具。将外在的评价工具逐渐转变为学生内在的认知,才是评价的目的。教学中,教师要做到灵活评定。比如,语言简明维度的评价,三、四年级可以适当放宽要求,对概括中出现的标点、错别字等不影响语意正确表达的,可以不扣分;五、六年级则逐年提高要求。再如,一个学生从语意的角度概括《给予是快乐的》文本第二部分为:“保罗看到了男孩对他弟弟伟大的爱。”这个学生的概括注重的不是文中的“事”,而是文中的“情”和“意”,不难看出这个学生对文章的结构、线索、人物都有整体的考量。另外,对“关键信息”的认识,叙事类文章“六要素”就是关键信息,其中尤为关键的是人、事件和结果;至于说明类文体,事物和事物的状态或性质是关键信息。

当然,内容概括类试题评分标准的研制,还需要作出更多实践与探索,以期更加精准、具体。

参考文献:

[1] 黄葵.论阅读心理过程及各种心理因素[J].图书与情报,1998(1):48.

[2] 张必隐.阅读心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2004:3.

[3] 施茂枝.小学语文质量监测阅读题命制初探[J].语文建设,2019(16):64.

[4] 约翰·哈蒂.可见的学习[M].彭正梅,邓莉,高原,等译.北京:教育科学出版社,2020:193.